98年前の今日、すなわち1926年3月24日の夜に、賢治は花巻農学校において、「ベートーヴェン百年祭記念レコードコンサート」を開催しました。

この日の昼間には農学校の卒業式があったのですが、教諭の堀籠文之進と生徒の平来作の話によれば、「校長室と職員室のしきりをとり、赤々と炭火が燃える大火鉢をかこんだ生徒にコレクションのレコードを聞かせた」(『新校本全集』年譜篇p.313)ということです。

このコンサートは、学校関係者だけでなく一般にも公開され、賢治の年長の友人である斎藤宗次郎も、招待され来場していました。斎藤は、内村鑑三の弟子のキリスト者で、もとは小学校教師をしていましたが、日露戦争の際に非戦論を唱えたことで退職に追い込まれ(花巻非戦論事件)、その後は新聞取次業を営んでいました。その敬虔な人となりから「花巻のトルストイ」とも言われ、農学校教師時代の賢治も彼の人柄を慕って、親しく交流していた人物です。

このコンサートは、学校関係者だけでなく一般にも公開され、賢治の年長の友人である斎藤宗次郎も、招待され来場していました。斎藤は、内村鑑三の弟子のキリスト者で、もとは小学校教師をしていましたが、日露戦争の際に非戦論を唱えたことで退職に追い込まれ(花巻非戦論事件)、その後は新聞取次業を営んでいました。その敬虔な人となりから「花巻のトルストイ」とも言われ、農学校教師時代の賢治も彼の人柄を慕って、親しく交流していた人物です。

右のイラストは、斎藤宗次郎が描いた、このベートーヴェン百年祭記念レコードコンサートの様子です(『二荊自叙伝』p.202より)。正面奧に見える黒い箱が、賢治愛用の蓄音器なのでしょう。

斎藤宗次郎はコンサート当日の情景を、『二荊自叙伝』に次のように記しています。

六時半会場の扉は開かれた。正面には蓄音器を据え其左方高くプログラムは貼り出された、先ず宮沢先生の開会の辞があってそれより直ちにクロェチェルソナタより始め順次第四より第八シンフォニーに及び其間二、三枚他の曲を挟んだ。暫時休憩の後、予は宮沢先生の乞いに従い、予がベートーヴェンを知り彼を尊敬するを得し廿七年前のことから語って彼の偉大なるは全能の神を信ぜし信仰による所以を述べ、更に多難の人生を送って妙曲を産み出すに至りしを見て、犠牲の価値の絶大なるを讃嘆するものであると言を結んだ。斯くて再びプログラムの順に入って九時半過ぎ首尾

克 く閉会を告げた。此夜急用の為め藤原嘉藤治先生の見えられなかったのは遺憾であった。

我等は宮沢、高野両先生に謝し三人月光を踏み電灯の美しき景色を賞しつゝ徐 ろに家路を進んだ。(『二荊自叙伝』(下)p.201)

佐藤隆房著『宮沢賢治』によれば、閉会後に賢治は、涙をこぼして泣いていたということです。大好きなベートーヴェンの音楽への感動だけでなく、まもなくこの3月末で農学校を退職するという思いや、当日その最後の卒業生を送り出した感慨も、あったことでしょう。

※

ところで、ベートーヴェンが死去したのは1827年3月26日ですので、賢治がこのコンサートを行った1926年3月は、その99周年にあたります。なぜ賢治は、没後99年にもかかわらず「百年祭」を開催したのか?という謎については、この記事の最後で考えてみますが、いずれにしても当時すでにまもなくベートーヴェンの没後百年を迎えるにあたって、欧米でも日本でも、この大作曲家の話題が頻繁に取り上げられるようになっていたのは、事実のようです。

現在は、当時の「ベートーヴェン没後百年」の時代から、またさらに次の100年が経とうとしている時期にあたりますが、この新たな百年紀を前に、『ベートーヴェンと大衆文化 受容のプリズム』という本が、最近刊行されました。

|

ベートーヴェンと大衆文化: 受容のプリズム (春秋社音楽学叢書) 沼口 隆 (編集), 安川 智子 (編集), 齋藤 桂 (編集), 白井 史人 (編集) 春秋社 (2024/1/18) Amazonで詳しく見る |

本書の目次は、下のようになっています。

はじめに(沼口隆)

第1章 100年前のベートーヴェン(沼口隆)

第2章 映画とベートーヴェン(白井史人)

第3章 ロマン・ロランのベートーヴェン神話(安川智子)

第4章 子どもとベートーヴェン(山本耕平)

第5章 『大菩薩峠』とベートーヴェン(齋藤桂)

第6章 小沢昭一の「ベートーヴェン人生劇場〈残侠篇〉」(鈴木聖子)

第7章 《田園交響曲》と『セロ弾きのゴーシュ』

本書の「はじめに」によれば、「西洋芸術においては、遅くとも十九世紀以降、先鋭的であることと、誰にでも理解できることという、二つの相容れない要請が課されるようになった」のであり、「こうした芸術の抱える「矛盾」が、音楽史において初めて顕在化するのがベートーヴェンである」ということです。ベートーヴェン晩年の弦楽四重奏曲やピアノソナタが、「秘教的」とも言われるような難解さを孕んでいる一方で、やはり晩年の交響曲第九番は、そのわかりやすいメッセージ性により、人類の共有財産とも見なされています。たとえばこのような二面性も、上記の「矛盾」を象徴するものなのでしょう。

第九の例のように、時にはベートーヴェンの作品自体が、たまたま親しみやすさを備えている場合はあるものの、その音楽は基本的に大規模で複雑なものですから、これらを大衆的に「誰にでも理解できる」ようにするためには、様々な仕掛けが必要になります。

本書によれば、それはベートーヴェンにおける特定の側面を、断片的に単純化したり、神話化したりするものでした。この本の分担執筆者は、今から100年前におけるそのような大衆化の様子を、様々な角度から解き明かしています。

第3章で取り上げられているロマン・ロランの『ベートーヴェンの生涯』などは、ベートーヴェンの人と作品を神話化し、教養主義的な物語に乗せて世界に普及させる上で、甚大な影響を及ぼしたと言えるでしょう。

たとえば第九交響曲の誕生とその主題について、ロランは次のように熱弁を振るいます。

絶えず憂苦に心を噛まれていたこの不幸な人間は、またつねに「歓喜」の霊妙さを頌め歌いたいと欣求した。そして歳から歳へ、その課題をくりかえし採り上げては、またしても、情熱の旋風と憂愁との囚になるのであった。生涯の最後に到って初めてこの目的を達成することができた。しかも何たる偉大さをもって彼はそれを達成したことか!

歓喜 の主題 が始めて現れようとする瞬間に、オーケストラは突如中止する。急な沈黙が来る。歓喜の歌の登場へ、この沈黙が一つの不思議な神々しい性格を与える。実際、この主題 は一個の神ともいえるのである。超自然的な静けさをもってひろがりながら、歓喜 は空から降りて来る。その軽やかな息のそよぎで、歓喜は悩みを愛撫する。苦悩から力を恢復して立ち上がる心の中へ喜びが辷り入るときに、それが与える第一の感銘は情愛の深さである。──「その優しい眼を見つめていると泣けて来る」とベートーヴェンの友人が彼についていった感情を今ここにわれわれも感じさせられる。その音楽の主題がやがて声楽となって現れると、まずそれは、非常にまじめな、そしてやや抑制された特質を持つ低音で示される。しかし、少しずつ歓喜は全体を手に入れる。それは一つの征服である。悲哀に抗する戦である。(ロマン・ロラン『ベートーヴェンの生涯』岩波文庫pp.58-59)

いま読むと、まるで講談のように時代がかった口調にも感じられてしまいますが、高校生の頃にこれを読んだ私は、熱く感動したものでした。

また、ロランがこの『ベートーヴェンの生涯』の巻末に、ベートーヴェンの生涯を凝縮して掲げた「苦悩を通して歓喜へ!(Durch Leiden Freude)」というスローガンは、現代においても、ベートーヴェンという人やその音楽を象徴するキーワードとして、脈々と生き続けています。

そしてその精神は、上に引用した98年前の斎藤宗次郎のスピーチにも、反映しているのではないでしょうか。「多難の人生を送って妙曲を産み出すに至りしを見て、犠牲の価値の絶大なるを讃嘆する」という斎藤の言葉は、「苦悩を通して歓喜へ」という壮大なストーリーをなぞるものに感じられます。

また、賢治がコンサートの20日前の3月4日に、岩手国民高等学校で講義した「農民芸術の興隆」の草稿には、「ロマンローラン」との名前が見えることから、彼は何かロランの著作を読んでいたのだろうと推測されます。それが何の著作だったかとなると、このベートーヴェン論だった可能性が、最も高いのではないでしょうか。

日本ではロランの『ベートーヴェンの生涯』は、1915年にロマン・ロオラン著『ベェトオフェン並にミレエ』として翻訳され版を重ねていますので、賢治や斎藤宗次郎がこのロマン・ロランの名作を読むことは、当時でも十分に可能だったのです。

|

ベートーヴェンの生涯 (岩波文庫) ロマン・ロラン (著), 片山 敏彦 (翻訳) 岩波書店 (1965/4/16) Amazonで詳しく見る |

さて、『ベートーヴェンと大衆文化』の第7章では、宮沢賢治の「セロ弾きのゴーシュ」と、それを高畑勲さんがアニメーション映画にした「セロ弾きのゴーシュ」が、採り上げられます。

賢治の原作において、ゴーシュの属する金星音楽団が練習しているのは「第六交響曲」と記されていますが、賢治が当時所蔵していたレコードの内容から見ても、これがベートーヴェンの交響曲第六番「田園」を指しているのは、間違いないでしょう。

高畑勲さんの「セロ弾きのゴーシュ」のアニメでは、このベートーヴェンの「田園」が、全篇にわたって鳴り響いています。映画冒頭のタイトルバックには、夜空の銀河と虫の声、それに子供たちによる「星めぐりの歌」が流れますが、本篇に入ると「田園」の3楽章から4楽章「雷雨、嵐」への移行部が奏でられ、町の郊外の空がにわかに曇って夕立が降り出し、そのまま同箇所を練習している金星音楽団の情景へとカメラが切り替わって、団員が懸命に演奏する様子が音楽とともに描かれます。この導入部の音楽の扱いは、実に見事です。

そして、その練習後のゴーシュの帰り道では2楽章「小川のほとりの情景」が、夜に猫が出て行った後から翌朝のゴーシュの農作業の場面には1楽章「田舎に着いた時の愉快な感情の目覚め」が、効果的に用いられています。

そして全篇のラストシーン、コンサートが成功して「山猫軒」の2階で行われている打ち上げの最中に、ゴーシュとヴィオラの女性が美しい夕陽を眺める場面において、4楽章の最後が慎ましく導入され、そのまま5楽章「牧歌 嵐の後の喜ばしい感謝の気持ち」に移行して、音楽はタイトルバックまで流れ続け、高らかな牧歌的讃歌で締めくくられるのです。

ベートーヴェンの音楽をこれほどまで大規模に活用することは、この映画の構想段階から高畑さんが考えていたことだったようで、彼は中学1年生の感想文への返答で、次のように述べています。

(賢治の)原作を蒸留された香り高いエッセンスのようなものだとするならば、それをはぐぐんだもとをなす、やや混沌とした「原液」にあたるものを少しでもみなさんの前に提出してみたい。それがぼくたちの願いでした。強引に舞台を賢治の生まれ育った日本においたことも、こまごまとしたゴーシュの日常生活やまわりの環境や自然をとり入れたのもそのためですが、それらと響きあうベートーヴェンの田園交響曲こそ、まずなによりもこの「原液」の主たる成分であると考えていました。音楽と人間と自然や動物の交わりを主題としている以上、「劇伴」としての断片的な音楽ではなく、音楽自体を雄弁に語らせたい、そしてその音楽のもっているほんとうの力を味わい感ずる「場」を、この作品を通じてみなさんと共有できたらどんなにすばらしいだろうと思いました。……映写会場で、ラストのタイトルバックに洋々と流れる第五楽章のあいだ、誰ひとり席を立たず、音楽に身をゆだねておられるみなさんの姿を見るたびに、ぼくたちは作品を超えたところで大きな感動をおぼえずにはいられません。

(高畑勲「『セロ弾きのゴーシュ』を見ての感想/お手紙ありがとう」)

ということで、このアニメ映画「セロ弾きのゴーシュ」は、第25回イーハトーブ賞(2015)を受賞した高畑勲さんの宮沢賢治に対する愛と、ベートーヴェンに対する愛とが、深く込められた作品なのです。

![セロ弾きのゴーシュ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/716B+1dWUKL._AC_SY606_.jpg) |

セロ弾きのゴーシュ [Blu-ray] 宮沢賢治 (原作) 高畑勲 (監督) ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 (2015/7/17) Amazonで詳しく見る |

あと話のついでに、賢治がお気に入りのベートーヴェンの交響曲第6番「田園」の、第二楽章第一主題に自作の歌詞を付けた「弓のごとく」の演奏ファイルを、下記に載せておきます。

「鳥のごとく」という一節にちなんで、終わりにはベートーヴェンが描いたウグイス、ウズラ、カッコウが鳴き交わす場面も入れてあります。

弓のごとく

鳥のごとく昧爽 の風の中より

家に帰り来れり

※

記事の最後に、上でも少し触れた、「なぜ賢治はベートーヴェン没後99周年に、〈百年祭〉を行ったのか」という謎に戻ります。

この問題については、上の『ベートーヴェンと大衆文化』でも、第7章の後のコラムにおいて、木村直弘さんが考察されています。木村さんは、当時の賢治や斎藤宗次郎にとって、ベートーヴェンは「苦悩を通しての歓喜(Durch Leiden Freude)」という言葉に表されるような、「人生」における劇的な展開を象徴する存在だったことを指摘し、この春から農学校を辞めて新たな生活に入るという「人生の一大転機」を迎える賢治としては、ベートーヴェン百年祭レコードコンサートを1年前倒ししてでも、この時にこそ開催する意義があったのだろうと論じておられます。

また「賢治の事務所」の加倉井厚夫さんは、従来からこの「1年前倒し」問題について、「賢治はこの年の3月末で農学校を退職するので、在職中に関係者を招いてイベントを開催するには、これが最後の機会だった」として、時期的な条件から説明しておられます。

このお二人の指摘はまったくそのとおりで、賢治がコンサート終了後に「涙をこぼして泣いていた」というのは、木村さんが指摘するような、自らの「人生の一大転機」への思いがあったからでしょうし、加倉井さんの言われるとおり賢治がコンサートのために農学校を使用できるのは、この3月までがタイムリミットでした。

ただ、このお二人の説に加えてもう一つ、私はふと思ったのですが、「〇周年」の1年前に節目の催しを行うというのは、仏教の法事の「〇回忌」の数え方と同じなのです。

すなわち、1827年3月に死去したベートーヴェンの「百回忌」は、まさに1926年3月にあたるのです。

これは、昔の日本には「0」という数はなかったので、物事を何でも最初は「1」として数えていたということに由来しており、「数え歳」では生まれた時が1歳なので、0歳から始まる「満年齢」とは1年の差があるのと同じです。

人間の死後の年数も、亡くなった年を「1」と数えるので、「三回忌」は亡くなって2年後、「七回忌」は6年後に行うことになります。

ただし「百回忌」ともなると、こんな遠い昔のご先祖の法要など、最近は一般の人が行うことは稀でしょうし、感覚的にはあまりピンと来ません。

しかし、「そうぞくドットコム」というサイトなどを見ると、「この法要は浄土真宗が盛んな地域では現在でも行われていますが、他の宗派ではそれほど一般的ではありません」と書かれており、浄土真宗においては百回忌もそれなりに行われているようなのです。実際のところ、檀家の百回忌を行ったというお寺の記事をネットで調べてみると、「100回忌法要というご縁」「ご門徒の百回忌法要を勤修」「ある百回忌の法事」など、見つかった記事はいずれも浄土真宗のお寺でした。また、千葉県の天真寺というお寺では2022年に「関東大震災100回忌追悼法要」を行ったということですが、ここも浄土真宗です。

そして、賢治の宮沢家も浄土真宗であり、父親は檀家総代というお寺の有力者でしたから、「誰かの百回忌を行う」ということに対して、賢治はある程度の馴染みはあったのではないかと思うのです。

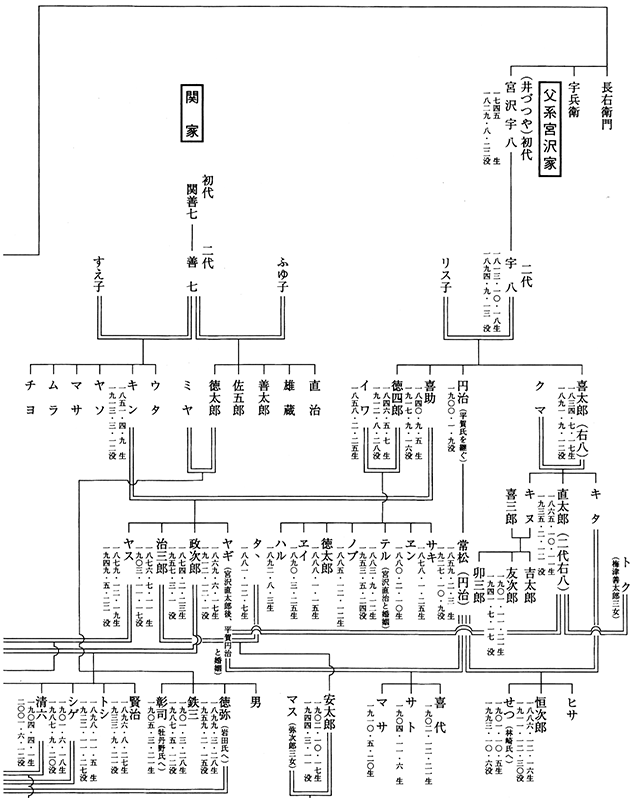

たとえば、下記の宮沢家の家系図を見ると、父方宮沢家初代の「宮沢宇八」という人は、1829年8月22日に亡くなっていますので、ベートーヴェンの2年後の1928年に、百回忌を迎えることになります。ひょっとしてこの頃、父の政次郎が、「再来年はご先祖の百回忌にあたるが、どうしようか……」などということを、家庭で話題にすることがあったかもしれないとも思うのですが、どうでしょうか。

平素からこのような環境にあったなら、賢治が「1926年はベートーヴェンの百回忌にあたる」ということを意識していたとしても、別に不思議はなかっただろうと思うのです。

コンサート参加者から、「今年はベートーヴェンの没後99年じゃないですか?」と突っ込まれても、「はい、だからちょうど〈百回忌〉なんですよ」と答えればよいのですし、この人の「供養」のためならば、お経を上げるよりも、皆で一緒にその音楽を楽しむことが、何よりもふさわしいことでしょう。

父方宮澤家系図(『新校本全集』年譜篇p.24より)

前田 宏治

興味深く拝読しました。挙げていただいた『ベートーヴェンと大衆文化 受容のプリズム』の第5章に「『大菩薩峠』とベートーヴェン」がございますが、賢治が歌を作るほど『大菩薩峠』に入れ込んだ事実と合わせると、何か符号のようなものを感じます。

hamagaki

前田宏治さま、コメントをありがとうございます。

私は『ベートーヴェンと大衆文化』の第5章を読んで、『大菩薩峠』の中にベートーヴェンへの言及があることを初めて知って、驚きました。

幕末の日本を舞台とした物語の中に、ベートーヴェンのエロイカだとか第九シンフォニーだとかいう話が出てくるのは面白いですが、時代考証的に無理を犯してでも、あえて中里介山がここにベートーヴェンを持ち出した要因としては、当時の介山も「ベートーヴェン没後百年」を契機としたブームに、何らかの影響を受けていたということなのでしょうか。

いずれにせよ、これも賢治と同時代の雰囲気を象徴することなのかもしれません。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

しなこ

コンサート閉会後、賢治さんは涙をこぼして泣いていた……

なんて胸キュンなエピソードなんでしょう。そっと背中をさすってあげたい。

こんな賢治さんの人間味あふれるお話に接するたびに、お会いしてみたいなぁ賢治さんに。と思う私です。

hamagaki

しなこ 様、コメントをありがとうございます。

ほんとうに、胸キュンですね。

これは、佐藤隆房『宮沢賢治』の「不測の涙」という節に載っているエピソードですが、いよいよ農学校を退職することを実感し、在職中の様々な思い出が、胸中を去来したのかもしれません。

「人間・賢治」が愛おしくなりますね。