型破りの童話「〔ペンネンネンネンネン・ネネムの伝記〕」の終章で、世界裁判長のネネムは、サンムトリ火山の噴火について次のように述べます。

「……僕の計算によると、どうしても近いうちに噴き出さないといかんのだがな。何せ、サンムトリの底の瓦斯の圧力が九十億気圧以上になってるんだ。それにサンムトリの一番弱い所は、八十億気圧にしか耐へない筈なんだ。それに噴火をやらんといふのはをかしいぢゃないか。僕の計算にまちがひがあるとはどうもさう思へんね。」

ネネムが居並ぶ判事たちの前でこのように自説を開陳した直後に、実際サンムトリ火山は物凄い噴火を始め、感極まった上席判事は、「裁判長はどうも実に偉い。今や地殻までが裁判長の神聖な裁断に服するのだ」と言います。他のみんなも「ブラボオ、ネネム裁判長。ブラボオ、ネネム裁判長」と歓声を上げ、これに気をよくしたネネムは「正によろこびの絶頂」において立ち上がり、自讃の歌を高く歌い出します。そしてその歌は、次のように締めくくられます。

いまではおれは勲章が百ダアス

藁のオムレツももう食べあきた。

おれの裁断には地殻も服する

サンムトリさへ西瓜のやうに割れたのだ。

これに続いて、部下の三十人の判事や検事たちも一緒に立ち上がり、「フィーガロ、フィガロト、フィガロット」などと叫びながら、皆で狂喜乱舞を始めるのですが、以上の経過を読んできてちょっと気になるのは、「ネネムの意志と火山噴火の関係」です。

当初ネネムは、科学的な計算結果や推論にもとづいて、サンムトリ火山が近いうちに噴火するはずだと述べたにすぎなかったのに、実際に爆発が起こると、上席判事もネネム自身も、噴火はネネムの「裁断」によるものだと言い出すのです。

ここでは、「予言した」出来事だったはずの噴火が、いつしかネネムが「自らの意志で起こした」ことになっています。

ここに現れている問題は、以前に「予言者、設計者スールダッタ」という記事で検討したのと、全く同型のものです。

普通に考えると、ある出来事に関して「予言者」であると同時に「設計者」であるということは、論理的にありえません。たとえば、「明日どこそこで火事が起こる」という言表が、「予言」として成立するためには、そのように言った人と無関係に、火事が起こるのでなければなりません。もしも、その人がこっそり放火して(あるいは放火を命じて)火事を起こしたならば、彼は火事の「設計者」ではあっても、もはや「予言者」ではないのです。

しかし、ネネムは最初は火山噴火の「予言者」として自説を述べ、途中からは「設計者」と見なされています。この二つは、理屈の上では両立しえないはずなのに、です。

一般的に考えて、このような混乱が起こってしまう一つの要因は、自然科学的に世界を捉えるようになる以前には、「予言者」はしばしばその呪術的な力によって、自らの意志で何らかの事象を「引き起こす」こともできるのだと、信じられていたからでしょう。

「この夏は旱魃になる」ということを、何かの「占い」によって予見した人が、また何らかの「祈祷」や「まじない」によって、意図的に雨を降らせることがありうると、昔は考えられていました。彼はある時は「予言者」で、またある時は「設計者」になるのです。しかしこの場合でも、予言したのは「旱魃」で、次いで引き起こしたのは「降雨」であって、二つは別の事柄なのですから、ある一つの出来事に関して同時に、「予言者でありかつ設計者である」わけではありません。

それなのになぜ、詩人スールダッタが「予言者、設計者スールダッタ」と讃えられることが可能なのかということについて、以前の記事でたどり着いた結論は、「スールダッタは世界の一部でありつつ、世界と合一しているから」ということでした。

ここで、「自己と世界の合一」とは、下のスライドのような状態です。

詩人の自我が拡大して、世界の事象をその内部に包蔵していき、ついに極点において自我が世界と合一する時、彼の意志と世界の意志は渾然一体と溶け合い、詩人は世界の事象の「設計者」たりえるのです。しかしそれでもなお、詩人は世界の小さな一部としてその懐に抱かれ、己を越えた世界の動きを感受して言葉に表現する、「予言者」でもあるのです。

『春と修羅』の「序」に記されている、(すべてがわたくしの中のみんなであるやうに/みんなのおのおののなかのすべてですから)という不思議な言葉は、まさにこのような特有の相互包含構造のことを指しているのだと思います。

「〔ペンネンネンネンネン・ネネムの伝記〕」の終末におけるネネムの状態も、やはりこれと同じなのではないのでしょうか。

それまでずっと、ネネムは優れた世界裁判長として、この世界がどのような秩序に従うべきか構想し、また世界からもそれを感受し、ちょうど「あしたの世界に叶ふべきまことと美との模型をつくりやがては世界をこれにかなはしむる」(「竜と詩人」)ことを目ざして、努力をしてきたのでしょう。

最後には、「大抵の裁判はネネムが出て行って、どしりと椅子にすわって物を云はうと一寸唇をうごかしますと、もうちゃんときまってしまふ」という境地に至ります。正しい裁断は、もはやネネムの意志なのか世界の摂理なのか区別できないような力に動かされて、「自ずから」下されるのです。

この延長上に、「ネネムと世界の合一」という段階が来ることになります。サンムトリの噴火を「予言」した段階では、まだ彼は一介の科学者のように振る舞っていましたが、噴火が現実となるや、得意の絶頂のネネムと彼に熱狂する周囲の人々にとっては、世界の意志とネネムの意志との間に、もはや何の境目も見えませんでした。「朕は国家なり」ならぬ、「私は世界である」という状態となって、火山の噴火さえ意のままだと思われたのです。

「竜と詩人」においては、このような段階は詩人の最高の境地として讃えられ、そこでお話は終わりましたが、しかし世界裁判長のネネムは、そうはいきませんでした。まさに頂点に立ったその瞬間、ネネムは足をすべらせて人間世界に「出現」してしまい、その罪によって職を失うのです。そして同時に、ネネムの偉大さに沸きかえっていたばけもの世界は、サンムトリ火山の噴火による熔岩や灰や火山弾によって、大きな災厄を被ることでしょう。

ここにはまるで、世界の絶頂とどん底を直接つないでいるジェットコースターのようなトンネルがあるみたいで、二つの状態は実は表裏一体をなしているかのように、思えてきます。

※

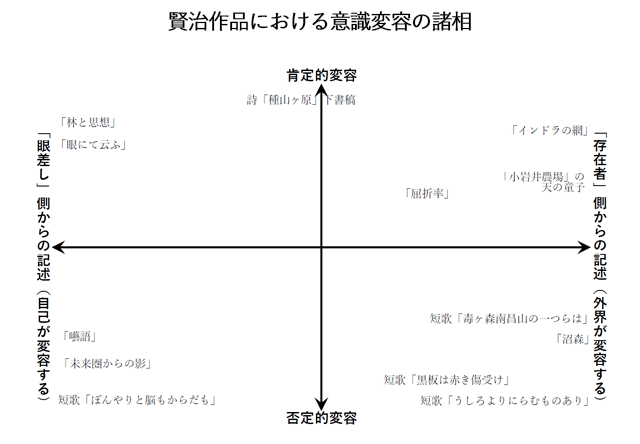

ところで私は、近々予定されている研究会の一つの話題として、下のような図を描いてみていたのですが、するとこの図において、「上端中央の「詩「種山ヶ原」下書稿」の対極、すなわち下端の中央に位置する作品は何か?」との質問をいただきました。予想もしない設問でしたが、そこで考えてみたのが、今日のネネムの話だったのです。

「詩「種山ヶ原」下書稿」というのは、賢治の「世界合一体験」の例として以前からよく引用させてもらう、「下書稿(一)」パート三の下記の部分です。

海の縞のやうに幾層ながれる山稜と

しづかにしづかにふくらみ沈む天末線

あゝ何もかももうみんな透明だ

雲が風と水と虚空と光と核の塵とでなりたつときに

風も水も地殻もまたわたくしもそれとひとしく組成され

じつにわたくしは水や風やそれらの核の一部分で

それをわたくしが感ずることは水や光や風ぜんたいがわたくしなのだ

このような世界全体との融合による恍惚の頂点から、自己も世界も一挙に破局するような対極に至ってしまうのが、「〔ペンネンネンネンネン・ネネムの伝記〕」の幕切れなのではないかと思ったのです。

これを作者賢治の心理として別の角度から見れば、このように高く舞い上がった状態には、恐ろしい危険が伴っている(ジェットコースターで奈落とつながっている)ということで、これが賢治の作品につきまとう「墜落恐怖」とも言うべき強迫観念になっているように、私には感じられます。天沢退二郎氏も、「蜘蛛となめくぢと狸」を評して、「この作品には同じく最初期の「貝の火」「双子の星」と共通して≪落ちる≫あるいは≪堕ちる≫ということへの危機感ないし強迫観念がつよくうち出されている」と述べておられますが、「貝の火」でホモイが見る夢の「高い高い錐のやうな山の頂上に片足で立ってゐる」という情景が、今にも墜落しそうなその危うい恐怖感をまさに象徴しています。

しかしながら、このような「墜落恐怖」の表現は、ある時期以降の賢治の作品には、見られなくなっていきます。そこで私は数年前に「墜落恐怖から恐怖突入へ」という記事において、賢治はいったいどうやってこの強迫観念を克服していったのだろうかということについて、考えてみました。その際の結論としては、賢治がとった解決策は、「墜落を避けようとするのではなく、逆に自分から落ちる」という方法だったのではないか、ということでした。

たとえば、「〔堅い瓔珞はまっすぐに下に垂れます〕」には、次のように書かれています。

そこに堕ちた人たちはみな叫びます

わたくしがこの湖に堕ちたのだらうか

堕ちたといふことがあるのかと。

全くさうです、誰がはじめから信じませう。

それでもたうたう信ずるのです。

そして一さうかなしくなるのです。

こんなことを今あなたに云ったのは

あなたが堕ちないためにでなく

堕ちるために又泳ぎ切るためにです。

誰でもみんな見るのですし また

いちばん強い人たちは願ひによって堕ち

次いで人人と一諸に飛騰しますから。

すなわち、「堕ちないため」に何かをするのではなく、「堕ちるために又泳ぎ切るために」備えよというのです。そして最終的には、自らの「願ひによって堕ち」、「次いで人人と一諸に飛騰」すること(=菩薩行)こそが、真の意味で墜落恐怖から己を解放してくれるのです。

そのように考えてみると、生涯における絶頂から図らずも墜落し、破滅してしまったネネムと比較して、自ら志願して火山爆発の塵となったグスコーブドリの最期は、上のように「願ひによって堕ち」るという墜落恐怖の解決策に、ぴったり当てはまります。

ブドリも、あのまま順調に努力し、業績を積み重ねて出世していけば、晩年には功成り名遂げ、社会的に高い地位まで登りつめた可能性もありますが、彼はそのような道を歩まず、中途での自己犠牲を選んだのです。

これは、賢治という人の生き方にも、どこか通ずるところがあるような気がします。

コメント