宮澤賢治は、1925年12月に岩波書店社主の岩波茂雄あてに手紙を書き、自分の手もとに売れ残っている『春と修羅』200部と、岩波書店の刊行している哲学・心理学書を交換してくれないか、言いかえれば現物支給でよいから自分の『春と修羅』を買い取ってくれないか、という依頼をしました。

とつぜん手紙などをさしあげてまことに失礼ではございますがどうかご一読をねがひます。わたくしは岩手県の農学校の教師をして居りますが六七年前から歴史やその論料、われわれの感ずるそのほかの空間といふやうなことについてどうもおかしな感じやうがしてたまりませんでした。わたくしはさう云ふ方の勉強もせずまた風だの稲だのにとかくまぎれ勝ちでしたから、わたくしはあとで勉強するときの仕度にとそれぞれの心もちをそのとほり科学的に記載して置きました。その一部分をわたくしは柄にもなく昨年の春本にしたのです。心象スケッチ春と修羅とか何とか題して関根といふ店から自費で出しました。友人の先生尾山といふ人が詩集と銘をうちました。詩といふことはわたくしも知らないわけではありませんでしたが厳密に事実のとほり記録したものを何だかいままでのつぎはぎしたものと混ぜられたのは不満でした。辻潤氏佐藤惣之助氏は全く未知の人たちでしたが新聞や雑誌でほめてくれました。そして本は四百ばかり売れたのかどうなったのかよくわかりません。二百ばかりはたのんで返してもらひました。それは手許に全部あります。

わたくしは渇いたやうに勉強したいのです。貪るやうに読みたいのです。もしもあの田舎くさい売れないわたくしの本とあなたがお出しになる哲学や心理学の立派な著述とを幾冊でもお取り換へ下さいますならわたくしの感謝は申しあげられません。わたくしの方は二・四円の定価ですが一冊八十銭で沢山です。あなたの方のは勿論定価でかまひません。

粗雑なこのわたくしの手紙で気持ちを悪くなさいましたらご返事は下さらなくてもようございます。こんどは別紙のやうな謄写版で自分で一冊こさえます。いゝ紙をつかってじぶんですきなやうに綴ぢたらそれでもやっぱり読んでくれる人もあるかと考へます。

ご清福を祈ります。

大正十四年十二月廿日 宮沢賢治

岩波茂雄は、見知らぬ「岩手県の農学校の教師」から突然受け取ったこの手紙に返事は出さなかったようですが、しかし捨ててしまうこともなく何らかの形で保管していたようで、半世紀も経った1970年代になって、これが古書市に出品されているのが偶然発見され、現在のような形で賢治全集にも収録されることになりました。

余談ですが、さらにこの書簡は2012年7月に、再び「古書大入札会」に最低入札価格500万円で出品されるという運命をたどります(「岩波茂雄あて書簡214aが入札会に」参照)。

※

ところでいったいなぜ、賢治がこのような唐突な手紙を、面識もない出版社社長に出したのかというのは、やはり不思議なことです。

これについて、『新校本宮澤賢治全集』第16巻(下)の「年譜篇」の1925年12月20日の項には、次のように記されています。

一二月二〇日(日) 『春と修羅』の名義上の発行所で販売を依頼していた形の関根書店よりとり戻した二〇〇部を生かす一案として、岩波書店主岩波茂雄にあてて、自著を八〇銭とし、先方出版の哲学や心理学書と交換できまいかと問い合わせ(書簡214a)。これに対する返書はなかったものと見られる。〔後略〕

つまり、売れ残った『春と修羅』の「200部を生かす」というのが賢治の目的だったとしており、もちろんこれは一面では全くそのとおりでしょう。しかし、単に換金しようということだけが目的ならば、古本屋に売る方が確実であり、なぜ「本の買い取り」など行っていない新刊の出版社に依頼したのか、やはり理解できない部分が残ります。

また岩手大学の佐藤竜一さんは、下のようにツイートしておられます。

宮沢賢治は職業作家を目指していた。漱石全集が当たり、一流出版社の道を歩み始めた岩波書店に渡りをつけたく考えたと推測される。だが、岩波茂雄は黙殺し、賢治が職業作家にはなれず、ほぼ無名で生涯を閉じた。#宮沢賢治 #岩波茂雄

- 佐藤竜一 (@12842987) 2017年12月19日

すなわち、当時「一流出版社の道を歩み始めた岩波書店に渡りをつけたく考えた」という見方です。

これがおそらく、多くの方々も賛同されるであろう妥当な解釈で、単に「200部を生かす」だけではなくて、岩波茂雄に直々に自分の作品を見てもらって、何とかその鑑識眼によって認めてもらえないか、という期待をこめての行動だったのでしょう。

ここで、賢治の提案を岩波書店側から見ると、200部もの『春と修羅』を送ってこられても、それをそのまま岩波書店として販売することもできませんから、書店にとっては80銭×200=160円分の「哲学や心理学の立派な著述」を、相手に進呈する分がまるまる損になるわけで、これは普通に考えたら成立するような取り引きではありません。では、仮にこのような無理な取り引き話に岩波側が乗ってくる可能性があるとすれば、いったいどういうケースなのかと考えてみると、それは「この『春と修羅』の再版、あるいは次の「春と修羅 第二集」を、岩波書店から出させてくれ!」と、岩波茂雄が希望した場合だ、ということになります。

そして、賢治自身も本心ではそれをひそかに期待して、岩波茂雄あてにこの書簡を送ったというのが、真相なのではないかと思います。

ただ残念ながら、その賢治の期待はかないませんでした。もしもここで『春と修羅』が岩波書店から刊行されることになっておれば、その後の賢治の人生は、全く違ったものになっていたでしょうが……。

※

ところで私としては、賢治が一時このような淡い期待を東京の出版社に対して抱いたのだとしても、その望みを託したのが、なぜ他ならぬ岩波書店だったのかということが、まだ気になります。賢治が遺した蔵書の中に、岩波書店から刊行された書籍は、「岩波文庫」が「各科にわたり数十冊」と記されている以外には全く見当たらず(奥田弘「宮沢賢治の読んだ本 所蔵図書目録補訂」)、賢治が岩波書店の本を特に愛読していたという様子は、見受けられないのです。

当時、もっと大きな出版社は他にいくつもあっただろうと思いますが、賢治が岩波書店を選んだ理由は、いったい何だったのでしょうか。

ここで私が思い浮かべるのは、1921年に岩波書店が西田幾多郎の『善の研究』を再刊して、これが当時の旧制高校生の間で、大変な人気を博すに至った、という経過です。

私がそう思った理由のひとつは、『善の研究』という本の「内容」というかその「企図」にあります。

著者の西田は、『善の研究』の序文の中で、次のように述べています。

純粋経験を唯一の実在としてすべてを説明して見たいといふのは、余が大分前から有つて居た考であった。初はマッハなどを読んで見たが、どうも満足はできなかつた。其中、個人あつて経験あるにあらず、経験あつて個人あるのである、個人的区別より経験が根本的であるといふ考から独我論を脱することができ、又経験を能動的と考ふることに由つてフィヒテ以後の超越哲学とも調和し得るかの様に考へ、遂にこの書の第二編を書いたのであるが、その不完全なることはいふまでもない。

すなわち、「純粋経験」のみを出発点として、そこから自らの哲学の全体を構築しようという企図によってこの本は貫かれているのですが、その「純粋経験」とは何かと言えば、本文の冒頭において西田は次のように説明しています。

経験するといふのは事実其儘に知るの意である。全く自己の細工を棄てゝ、事実に従うて知るのである。純粋といふのは、普通に経験といつて居る者も其実は何等かの思想を交へて居るから、毫も思慮分別を加へない、真に経験其儘の状態をいふのである。

これは、賢治が上の岩波茂雄あて書簡において、自らの「心もち(心象)」を、「そのとほり科学的に記載し」、あるいは「厳密に事実のとほり記録し」、それを「あとで勉強するときの仕度」にしたという彼の出発点の様子に、共通するものがあると言えないでしょうか。

そして賢治は、この「心象スケッチ」によって最終的に何を目ざしていたのかというと、岩波茂雄あて書簡と同年の森佐一あて書簡200では、「或る心理学的な仕事の支度」と記し、またその意図は、「歴史や宗教の位置を全く変換しようと企画し」というものであったと、書いているのです。

西田が独自の哲学体系を樹立したように、賢治も非常に野心的な目標を持っていたわけですが、その「或る心理学的な仕事」の内実とは、自らの幻覚体験も含めた記録論料に、何らかの心理学的な手法を適用することによって、「われわれの感ずるそのほかの空間」=異界に関する「十界互具」的・仏教的な認識論と、科学とを架橋しようというものだったのではないかというのが、私の個人的な推測です。

それはさておき、このように「純粋経験」あるいは「意識現象」を学の土台に据えて出発点にしようとする考え方は、何も西田や賢治に限らず、当時の世界的な潮流でもありました。

『宮澤賢治 イーハトーヴ学事典』の「現象学」の項で、黒田昭信氏は次のように書いておられます。

賢治の諸作品、とりわけ『春と修羅』において実践された心象スケッチには、素朴実在論からまったく解放された、現象学的とも呼べる記述的態度を見て取ることができる。

19世紀末から20世紀初めにかけて、ヨーロッパでもアメリカでも、生きられる「事象そのもの」への回帰という哲学的態度が、フッサール、ベルクソン、ウィリアム・ジェームズらによって、一つの大きな思潮として形成されていくが、それが日本へと流入して来るのが、明治末期から大正期である。フッサール現象学そのものの日本への受容は、大正初期の西田幾多郎よる紹介に始まり、京都学派に属する哲学者たち―田邊元、山内得立、三宅剛一、三木清、あるいは東北大学の高橋里美らによって、大正時代から昭和初期にかけて、その理解の深まりとともに、本格化していくが、その過程は、賢治の文学と思想が形成されていく時期と重なり合う。

賢治が西田の著作を読んだことがあったかどうかはわかりませんが、下に記すように当時一世を風靡した西田の哲学がどういうものかということについては、知識人として一応は知っていたのではないかと思います。そうであれば、「純粋経験を唯一の実在としてすべてを説明して見たい」と言う西田幾多郎は、賢治にとっては時代の潮流を共有しつつ、同じ方向を目ざす仲間だったはずなのです。

そしてさらに、このような「内容」以上に私が興味を引かれるのは、西田幾多郎と岩波書店の関係です。

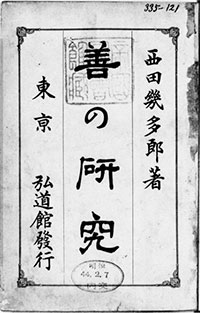

西田幾多郎が『善の研究』を最初に出版したのは、1911年(明治44年)に「弘道館」という出版社からでしたが、その内容は専門家の一部から高く評価されながらも、三刷を重ねただけで、まもなく絶版になっていました(右画像は国会図書館デジタルライブラリーより)。

西田幾多郎が『善の研究』を最初に出版したのは、1911年(明治44年)に「弘道館」という出版社からでしたが、その内容は専門家の一部から高く評価されながらも、三刷を重ねただけで、まもなく絶版になっていました(右画像は国会図書館デジタルライブラリーより)。

この状況に変化をもたらしたのが、1921年(大正10年)に岩波書店から刊行された倉田百三著『愛と認識との出発』において、著者がこの『善の研究』を絶賛したことでした。

同書で倉田は、次のように『善の研究』を紹介しています。

この乾燥した沈滞したあさましきまでに俗気に満ちたるわが哲学界に、たとえば乾からびた山陰の瘠せ地から、蒼ばんだ白い釣鐘草の花が品高く匂い出ているにも似て、われらに純なる喜びと心強さと、かすかな驚きさえも感じさせるのは西田幾多郎氏である。〔中略〕

操山の麓にひろがる静かな田圃に向かった小さな家に私たちの冬ごもりの仕度ができた。私はこの家で『善の研究』を熟読した。この書物は私の内部生活にとって天変地異であった。この書物は私の認識論を根本的に変化させた。そして私に愛と宗教との形而上学的な思想を注ぎ込んだ。深い遠い、神秘な、夏の黎明の空のような形而上学の思想が、私の胸に光のごとく、雨のごとく流れ込んだ。そして私の本性に吸い込まれるように包摂されてしまった。

このような紹介文を読むと、それほどに素晴らしい『善の研究』を、今すぐにでも読みたいと願う読者が現れるのは当然のことですが、この時点でこの本は絶版になっていたのです。そこで、同じ1921年にやはり岩波書店から、『善の研究』が再版されることになり、これは発売当初から、旧制高校生が争って買い求めるほどの人気を博すことになりました(右画像は国会図書館デジタルライブラリーより)。

このような紹介文を読むと、それほどに素晴らしい『善の研究』を、今すぐにでも読みたいと願う読者が現れるのは当然のことですが、この時点でこの本は絶版になっていたのです。そこで、同じ1921年にやはり岩波書店から、『善の研究』が再版されることになり、これは発売当初から、旧制高校生が争って買い求めるほどの人気を博すことになりました(右画像は国会図書館デジタルライブラリーより)。

いったいどれほど愛読されたのか、岩波文庫版『愛と認識との出発』の「解説」には、次のように記されています。

旧制の第一高等学校の学生たちが、もっとも愛読した書物は何か。1943(昭和18)年に同校で行われた調査によると、第一位が倉田百三の『愛と認識との出発』である。以下、第二位-阿部次郎『倫理学の根本問題』、第三位-同じく倉田の『出家とその弟子』、第四位-西田幾多郎『善の研究』、第五位-出隆『哲学以前』とつづく(『第一高等学校自治寮六十年史』)。

つまり、その内容的な出発点と企画において「心象スケッチ」と似ていた『善の研究』は、その初版はすぐに絶版になったものの、岩波書店から再版されることによって、一躍脚光を浴びることになったのです。

ここまで話題となった本ですから、賢治もその再版に至る経緯くらいは耳にしていたはずで、この本と構想と射程において共通する自らの『春と修羅』が、万が一にでも岩波書店から出版されることになれば……と夢見たとしても、そんなに不思議なことではないと、私としては感じた次第です。

とりわけ、岩波茂雄に対して「あなたがお出しになる哲学や心理学の立派な著述とを幾冊でもお取り換へ下さいますなら……」と書いているところについては、「心理学」の方は上の森佐一あて書簡に「或る心理学的な仕事」とあるように、自らの企画の方向性として意識していた分野なので当然としても、「哲学」が挙げられているのはどうしてなのでしょうか。これはやはり、岩波書店が再版した西田幾多郎の『善の研究』を賢治が意識していたからではないかと、私としては思ってしまうのです。

佐藤竜一

私のツイートを引用していただき、どうもありがとうございます。興味深く読ませていただきました。賢治もまさか、自分の手紙に500万円もの値段がつくとは思ってもいなかったでしょう。岩波茂雄がなぜ、この手紙を捨てずに保管したのかも謎ですし、もし岩波と手紙のやりとりが続いたら、もしかして岩波から賢治全集が出たかもしれませんね。

hamagaki

佐藤竜一さま

いつもありがとうございます。ツイートを引用させていただき恐縮です。

まあ賢治にしてみれば、後世になってあまり大っぴらにしてほしくなかった手紙かもしれませんが、しかし賢治も人の子で、いろいろ奮闘していた様子が伝わってきて、かえって親しみを感じてしまう面もあります。

岩波からは賢治全集は出ませんでしたが、しかし今となっては、最初に全集を出した漱石をも上回る?国民的認知度ですから、歴史はわからないものですね。

イシカワ 朗

大発見‼・・・宮沢賢治から岩波茂雄へ(手紙)「あなたがお出しになる哲学や心理学の立派な著述」=「岩波書店刊行哲學書目」(大正10年)であった。https://amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R2JOBXK9ROH67W/ref=cm_cr_arp_d_viewpnt?ie=UTF8&ASIN=B084Q3SJZ2#R2JOBXK9ROH67W

石川 朗

(再度)大発見‼・・・宮沢賢治から岩波茂雄へ(手紙)「あなたがお出しになる哲学や心理学の立派な著述」=「岩波書店刊行哲學書目」(大正10年)であった。

https://amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R2JOBXK9ROH67W/ref=cm_cr_arp_d_viewpnt?ie=UTF8&ASIN=B084Q3SJZ2#R2JOBXK9ROH67W

石川 朗

『南方熊楠と宮沢賢治』鎌田東二著書評

これまでのあらゆる賢治研究を無視し、専ら自己本位なスピリチュアリズムだけを展開した独善的な賢治論。(下記は部分)

いまさらこの岩手県、イーハトーヴで、こんな古いうやむやな、半分幽霊のような(例えばp.175~p.179)賢治本が、大手をふって罷り通ってはまことに心外なことである。どだい熊楠と賢治の(30才違い)親子ほどの世代の違いを同じ論理、時代背景で分析するなど無理なのだ。一世代違うのである。著者もこのイーハトーヴからひと言あってしかるべきとご期待であろう。まあしかし、さすがにキャッチコピーの名人という鎌田氏だけあって第一章の賢治についての目次の論点と配列だけは正に適切であると思うので、私もその目次の論点に沿って反論を企て、批評、批判としたい。

1.「縦一筋男・宮沢賢治」(p.11~p.16)

2.第四次延長と認識(p.36~p.40)

3.わたくしという現象(p.40~p.45)

4.透明な幽霊の複合体と複心(p.45~p.48)

5.或る心理学的な仕事と実験(p.48~p.53)、宮沢賢治の心理学(p.175~p.179)

6.宇宙感情とすきとおったたべもの(p.53~p.56)

7.宇宙意思と多元意識(p.56~p.65)

5.或る心理学的な仕事と実験(p.48~p.53)、宮沢賢治の心理学(p.175~p.179)

冒頭で断っておくが賢治のいう「心理学」とは、根源的には旧来のカント哲学の「特殊形而上学」の「心理学」を指す。そこに至るには格別の哲学的素養が必要なのだが、それは後回しにしてずばり当時の岩波書店発行の「哲学書目」を検索してみるのが一番である。正解はまさにズバリその辺にありました。

それでは順を追って説明してゆきましょう。この「心理学」ではいつも引き合いに出される賢治の2通の書簡がある。一通は①森佐一あての書簡(大正14年2月9日)であり、もう一通は②岩波書店の岩波茂雄(1881~1946年)あての書簡(大正14年12月20日)である。この2通の書簡をまず予断を排して正確に読み取ることが必須である。それぞれの書簡は次のようである。(部分)

①「・・・前に私の自費で出した「春と修羅」も、亦それからあと只今まで書き付けてあるものも、これらはみんな到底詩ではありません。私がこれから、何とかして完成したいと思って居ります、或る心理学的な仕事の仕度に、正統な勉強の許されない間、境遇の許す限り、機会のある度毎に、いろいろな条件の下で書き取って置く、ほんの粗硬な心象のスケッチでしかありません。私はあの無謀な「春と修羅」に於て、序文の考を主張し、歴史や宗教の位置を全く変換しようと企画し、それを基骨としたさまざまの生活を発表して、誰かに見て貰ひたいと、愚かにも考へたのです。・・・」。

②「・・・わたくしは岩手県の農学校の教師をして居りますが六七年前から歴史や論料、われわれの感ずるそのほかの空間といふやうなことについてどうもおかしな感じやうがしてたまりませんでした。・・・。わたくしはあとで勉強するときの仕度にとそれぞれの心もちをそのとほり科学的に記載して置きました。その一部分をわたくしは柄にもなく昨年の春本にしたのです。心象スケッチ春と修羅とか何とか題して、関根といふ店から自費で出しました。・・・。辻潤氏、佐藤惣之助氏は全く未知の人たちでしたが新聞や雑誌でほめてくれました。そして本は四百ばかり売れたのかどうなったのかよくわかりません。二百ばかりはたのんで返してもらひました。それは手許に全部あります。わたくしは渇いたやうに勉強したいのです。貪るやうに読みたいのです。もしもあの田舎くさい売れないわたくしの本とあなたがお出しになる哲学や心理学の立派な著述とを幾冊でも取り換え下さいますならわたくしの感謝は申しあげられません。わたくしの方は二、四円(註 二円四十銭)定価ですが一冊八十銭で沢山です。あなたの方のは勿論定価でかまひません・・・」。

①と②の間にはおよそ10ヶ月の差があるが「心理学」についての賢治の主張には両者に差異はないようだ。米田利昭氏の『宮沢賢治の手紙』によると、②の文中の「六七年前から歴史や論料、われわれの感ずるそのほかの空間といふやうなことについて・・・」の歴史は空間とともに「時空」ではないだろうかと言っているのとともに、①の「歴史や宗教の位置を全く変換しようと企画し・・・」と合わせて、これを「全く新しい時空論を構築するためのデータとしてこしらえたものだ」という。この全く新しい時空論こそ、賢治が『春と修羅』ですでに達成した「心象スケッチ」なのである。さらにその前段の「六、七年前から」については、小野隆祥氏が強く執着し、推察しているように賢治が大西祝の『西洋哲学史』をすでに「高農時代から読んでいた」(六、七年前から)ことと照応するものであろう。そして①の「私がこれから、何とかして完成したいと思って居ります、或る心理学的な仕事の仕度」こそが賢治のいう「心理学」なのである。②の岩波茂雄あての手紙は、岩波書店の哲学、心理学の本と自身の『春と修羅』(定価2円40銭を80銭に値引きしてまで)とを交換して欲しいという、突拍子もない依頼なのである。この賢治の意図は一体何なのだろうか。おそらく内心、自分の『春と修羅』の詩集の序詩がカントの哲学を深く敷衍したものであることの自負心が滾っていて仕方がなかったのだ。詩集を読んで誉めてくれた辻潤氏、佐藤惣之助氏らやほかの誰からも、賢治にとっては肝心の序詩については反応がなかった。そこで専らカントで売り出し中の天下の岩波に、岩波茂雄に「どうだ!、岩波書店は、岩波茂雄は、俺のカントが判るか!!・・・」というつもりだったのだろうか。(こういう賢治の心理は世知に長けて次々と余計な本ばかりを書くようなこれまでの、賢治研究家らには金輪際分からない)。交換を申し出たのも賢治の自負であろう。賢治にして自分が欲しければ買えなかった筈はないからだ。

岩波茂雄の哲学への傾倒はあの華厳の滝で投身自殺した(1903年(明治36年)5月17才)「人生不可解」の藤村操が親友だったことによるという。その藤村操はわが旧盛岡藩士の裔で(札幌出身)1896年、啄木と同年生まれであった。

当時岩波書店は既に述べたように、カント生誕二百年記念に向けてすでに大正11年10月に『岩波哲學辭典』(定価18円、1200余頁)を出版していた。そればかりではなく、「カント著作集」(全18巻)というカント全集の出版に取りかかっており、第1巻の天野貞祐著『カント純粋理性批判』(上巻)が出版されていた。大正2年に創業したと言う岩波書店は、大正6年には日本で初めてのカント書である、桑木厳翼の『カントと現代の哲学』を出版しているし、この大正13年には田邉元の『カントの目的論』(大正13年10月、これは『判断力批判』の注釈書であり、あの自然界の有機体の合目的性を論じている書である。)も生誕二百年記念出版と序文に付記されて出版されている。(米田利昭氏の『宮沢賢治の手紙』のなかにある同じ田邉元『数理哲学研究』は大正14年の出版である)。なおこの『岩波哲學辭典』の哲学部門の執筆者の中にこの田邉元氏がおり、また認識論も同氏が単独分担執筆しているのであるが、小野氏は自著の後記でこの田邉元氏を恩師と呼びながら『岩波哲學辭典』についても『カントの目的論』にもなんらのコメントもないことを付記しておく。

ところでここに私の蔵書で2冊の大正10年代の岩波書店の哲学書がある。①1冊は『知識の問題ーカント認識論の解釈ー』村岡省吾郎、大正10年6月の初版本であり②もう1冊は『認識論』紀平正美、大正4年10月初版、大正14年10月改訂68版である。そして①、②とも「認識論」の文字がタイトルに含まれていることは象徴的である。この時代のこの日本では認識論=カント哲学といってもいいのであるがそれは後述することとなろう。それぞれの書籍の奥付の裏に「岩波書店刊行哲学書目」があり、目を見張るような哲学書がズラリと並んでいる。①の冒頭は先程挙げた『認識論』文学士紀平正美であり、28冊目の末尾は『善の研究』文学博士西田幾多郎である。②は3頁にわたり66冊(①との重複が22冊)の書目があり冒頭は①と同様『認識論』文学士紀平正美であり、その末尾は『古事記及日本書記の研究』津田左右吉である。いずれも最先端の一流の専門の研究者の研究書、学術書ばかりだ。私はこれに気づいたとき本当に驚いた。ともあれこの2冊の数十冊の「岩波書店刊行哲学書目」の学術書の総覧を見る限り、賢治がそれらを「哲学や心理学の立派な本」と言ったことはさすがに賢治であると率直に納得できる。なおこの書目にはすべて送料と定価が記入されていて圧巻である。これを確認しようと思えば国会図書館のオンライン→ディジタル検索で即座にべたコピーを入手できる。但し①の『知識の問題ーカント認識論の解釈ー』村岡省吾郎版は国会図書館には初版はなくて、昭和22年10月25日第18刷があるがこれには奥付の裏の書目がない。(初版本を購入するしかない)。②のほうはちょうど1年後の『認識論』紀平正美、大正4年10月初版、大正15年10月5日改訂71版が国会図書館にありこのオンライン→ディジタル検索で218~219のコマ番号が本書の「岩波書店刊行哲学書目」であるがこれは前出の68版と全く同様である。

ところでこの国会図書館にはこの『認識論』紀平正美、大正4年10月初版が存在するのだがこちらの書目の224コマ番号を開いて吃驚・・・、ナントそこには岩波茂雄の「哲学叢書刊行に就いて」大正四年十月の1頁にわたる社告がありさらに発刊の陣容、全十二冊の著者、書目があるではないか。ここには岩波書店が大正4年秋に、社会の先端的な趨勢に鑑み社を挙げて「哲学書」に重点を置いたことが示されている。顧問に波多野精一、西田幾多郎、夏目金之助など7名、編輯者に阿部次郎、阿倍能成など3名、全12冊は大正4年10月から配布、毎月各1冊1年間で予約割引付である。ここにも1番目は、文學士 紀平正美『認識論』、12番目は文學士阿部次郎『美學』である。『心理學』文學士小野穣があってほかも哲学の分野の錚々たる著者が列なっている。大正初年のこういう哲学事情は先に挙げた『現代哲学辞典』三木清編に詳しい。

上来の「認識論」は認識の「論理学」であるかまたは「心理学」であった。「認識」の問題を「論理」ないし「心理」の問題として論ずることは近世以来の特色であった。しかし認識の問題はそれに尽きるものではなく、それを止揚する存在論が現れた。それがハルトマンやハイデッガーの存在論として後の哲学を形成した。「認識」には元々「存在の哲学」の根があったのである。

さて先述の「心理学」の根源であるがカントが学んだ旧来のライプニッツーヴォルフ哲学は形而上学である「存在論」と特殊形而上学としての「宇宙論」、「心理学」、「自然神学」の四部に区分されていた。さらに「心理学」は「経験的心理学」と「合理的心理学」に2分されていた。そのことは幸い大学でのカントの講義録があって判然としている。『カント全集』19、20巻(岩波書店、2002年)の19、20巻がカントの「講義録」1,2になっていてそれで確認することができる。さらに『カントの形而上学講義』(カール・ペーリツ編、1821年刊、日本語版 三修社)でもその解説が詳細を極めていて明白である。それらの区分はカント80年の生涯に渡る膨大な研究、著作によって大凡は解体、再構築されたようだ。何しろカントはギリシャ、中世以来のすべての哲学がカントに流れ入り、以後の近代西洋哲学がカントから流れ出でたという先哲である。カントの著作の変遷をたどれば「理論理性の批判」から「道徳」そしてそれをブリッジする「判断力」の研究へと進展したようだ。賢治が「言語・詩性」から「当為、実践」の「羅須地人協会」へ突き進んだのと同義である。賢治が実際にそういう哲学書を見ていた証左であろう。今も図書館の書棚の配列が哲学の次に心理学の本が並んでいることをご存知だろうか。文芸書ばかりの読者には無用で、全くご存知ないことかも知れない。

ところで米田氏の『宮沢賢治の手紙』の「岩波茂雄あて」の解説の後半は全く杜撰なものである。これでは天下の「岩波」の面目は丸潰れであろう。当時『岩波哲學辭典』を出版している岩波の出版界における主導性を米田氏は微塵もご存知ないのだ。米田氏の岩波書店についてのこの記述が、そのまま事実と誤認されては、日本の出版界に全くカントの登場のしようがないし、これでは賢治の序詩の哲学的研究は全く進展しえないわけだ。

それを補完するものとして、再度当時の岩波書店発行のカント書を定価も付して列挙しておこう。(詳細は前記の方法によって「岩波書店刊行哲学書目」を書籍によるか国会図書館のディジタルで精細に検索するのが最良であろう)。

大正6年11月 桑木厳翼『カントと現代の哲学』定価3円20銭

大正10年2月 天野貞祐 『カント純粋理性批判』(上巻)カント著作集第1巻、定価4円、下巻は昭和6年

大正10年6月 村岡省吾郎『知識の問題ーカント認識論の解釈ー』定価1円20銭

大正11年10月 宮本和吉ほか『岩波哲學辭典』定価18円

大正13年10月 田邉元『カントの目的論』定価1円80銭

その他このカント生誕200年記念の出版物は著明なものが多く、第一章で紹介した大西祝の『西洋哲学史』(大正14年再版)や波多野精一氏の『西洋哲学史要』(大正10年再版)、さらに尚文堂や他社の、松永材の『カントの哲学』(大正12年11月、菊判、1200頁)や『カントの道徳哲学』(大正13年6月)、大関増次郎の『カント研究』(大正13年、大同館書店)そのほか二、三にとどまらないのである。賢治はこの頃の東京在住時代に図書館に足繁く通っている。当然新刊のこれらの哲学書は眼にしていたはずである。

こうして鎌田氏の「心理学」が潰えてしまっては、本体の「スピリチュアリズム」の根幹が崩壊に至りかねないと思う次第である。さも勿体ぶっていつもブルカニロ博士が登場するが、デカルトの延長に始まる実体把握、ガリレオに始まる実験は科学技術分野の真理の探求のことで形而上学の真理とは舞台が違うのですね・・・。ライプニッツの言う「連続の迷宮」というヤツですよ。分けて考える、ゴッチャはだめ、・・・、ということでそれほど大した理論ではありません。

ところで全く信じられないことであるが、このイーハトヴの岩手県でも大正12年にカント生誕の大ブームがあった。佐藤泰平著の『宮沢賢治の音楽』の巻末近くに「玉置邁」への言及がある。賢治が「火の鳥」(ストラビンスキー作曲)のレコードを贈呈したという高農の恩師「玉置邁」(1880~1963)である。この玉置教授が大正12年の8月31日と9月2日(さすがに9月1日の関東大震災の日の掲載はなかった)の「岩手毎日新聞」の第一面に「認識論梗概」(上・下)を執筆している。そしてこの文中に「カント」の名前が11回出てくる。のみならずカントの『純粋理性の批判』の書名まで出てくるのだ。(この『純粋理性の批判』という「の」の入った言い方は大正10年代以前の東大文学部教授の大西克禮(美学担当、『カント『判断力批判』の研究』、昭和6年刊、岩波書店、カント著作集第4 判断力批判 1932年刊、岩波書店)の言い方だ。おそらく玉置は大学でこの大西の講義を聴いて卒業したのだ。盛岡で32歳で『西洋美術史』(明治45年6月、興文社)を出版している。日本で最初の美術書と言われているものであった。、

さらに同年12月26日から1月5日にかけて、またも同紙上に「哲学小景」と題して5回にわたって哲学記事が連載された。ここには「カント」が10回出てくる。賢治はこれらを知っていて、まさにこの新年の1月20日に勇躍「カント」にちなんだ『春と修羅』の序を書いたのではないか。(大正13年はカント生誕200年で、カント書の出版ブームであった)。なにしろこの大正12年は4月から「岩手毎日新聞」紙上に賢治の「やまなし」をはじめ「シグナルとシグナレス」などが紙上を賑わした。それを上回って玉置教授の美学や哲学記事が掲載されている。二人の記事が同一紙面を賑わすことも再三あったのだった。大正12年は玉置教授にとっても賢治にとっても、このイーハトヴも一年中大変な「カント哲学ブーム」の年だったのだ。

hamagaki

石川朗様、大部なコメントをありがとうございます。

賢治が岩波茂雄に対して、「あなたがお出しになる哲学や心理学の立派な著述」と言っている背景に、岩波書店による具体的な書籍のリストがあったということは、確かにありえるかもしれません。

ご指摘に感謝申し上げます。

石川 朗

さらに本文5.に下記を追加した。今後の本論に重要な証拠をなす。

「この辺の岩波書店の動向の詳細は『岩波茂雄傳』安部能成著、岩波書店、昭和32年12月10日、p.137~p.165にさらに詳しい」

https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R2JOBXK9ROH67W/ref=cm_cr_arp_d_viewpnt?ie=UTF8&ASIN=B084Q3SJZ2#R2JOBXK9ROH67W

石川 朗

浜垣様

同じコメントをふたつここへ書いてしまった。一方は削除して欲しい。お願いします。

それともうひとつ、「心理学」の検索のほうにも私のあのブログを載せることはできないの、実はそのつもりでやったら上のように二重になってしまって・・・。

ところであなたのこのブログもちょっと見ると嘘か本当か随分と勝手なことを書いているねエ。本日6月5日、山内修氏の『宮澤賢治研究ノート』のあとがきに「賢治は、最初から虚妄な人間だった」とあって私も吃驚も何も・・・、慌てて『年表作家読本 宮沢賢治』のほうをひっくり返したら「存在しない神に祈る」作品の作家、「賢治という人物の美しさは、その虚妄な祈りにある」とあって・・・、こうなるとあの続きを、ライプニッツを書き継ぐ気力が・・・、当分はやめようかと。

hamagaki

石川朗様、重複していたコメントを削除させていただきました。