1.エマーソンと賢治

『新校本全集』第16巻(下)の「年譜篇」には、賢治が盛岡中学3年の「二学期」の部分の記載に、次のようにあります。

寄宿舎六室に移る。同室した一年藤原文三の記憶によると、同室者は、五年佐藤重次郎、四年矢幅忠太郎、三年賢治という。藤原の記憶によるが、三学期とも考えられる。

藤原の談話によると、とにかく変っていて汚れ物はかまわず押入につっこみ、教科書は見ず、「中央公論」の読者で、エマーソンの哲学書を読んでいたのに驚いたという。

ラルフ・ウォルド・エマーソン(右写真)は、19世紀アメリカで活躍した思想家・哲学者・詩人ですが、まだ15歳の賢治がこの時読んでいた「エマーソンの哲学書」とは、いったい何だったのでしょうか。

ラルフ・ウォルド・エマーソン(右写真)は、19世紀アメリカで活躍した思想家・哲学者・詩人ですが、まだ15歳の賢治がこの時読んでいた「エマーソンの哲学書」とは、いったい何だったのでしょうか。

彼の中学3年は1911年(明治44年)ですから、この年までに日本で翻訳刊行されていたエマーソンの著作を、現在の国会図書館の蔵書から調べてみると、下記がありました。

- 『エマーソン氏一語千金』(蓮沼磐雄訳, 1897)

- 『偉人論』(大谷正信訳, 1903)

- 『恵馬遜傑作集』(大谷正信訳, 1906)

- 『処世論』(高橋五郎訳, 1910)

- 『エマーソン論文集, 第1編』(水島慎次郎訳, 1910)

- 『エマーソン論文集 上巻』(戸川秋骨訳, 1911)

上記以外にも、西洋の偉人伝を集めたような本でも、エマーソンの紹介は複数収録されており、明治時代の日本では、彼は相当に注目されていた思想家だったことがわかります。賢治が読んでいたのは、上のうちのどれかであった可能性が高いでしょうが、ただ実際にどの本だったかということまでは、今ある情報からはわかりません。

一方、賢治の教え子照井謹二郎氏は、「妹トシの落書」(『啄木と賢治』, 昭和51)において、「昭和七年の新春を迎えた、ある日曜日」に、自分が病床の賢治を見舞った際のこととして、次ようなエピソードを記しています。

「本をあげましょう」と云われ、本棚に並んでいる本の中から、先生がおっしゃる二冊の本を頂戴して帰ることにした。(中略)今では、一冊は残念ながら所在不明となっているが、もう一冊は、なんと妹トシ子さんの愛読本“エマーソン論文集、上巻”であったとは。

ここに挙げられている『エマーソン論文集、上巻』とは、上に挙げた一番下の戸川秋骨訳『エマーソン論文集 上巻』の第5版(1913年刊行)で、表紙裏に「責善寮宮沢敏子」の署名があるということです。つまりこの本は、トシが1915年4月に日本女子大学の責善寮に入ってからいずれかの時期に購入したものと思われ、これを賢治がおそらくトシの没後に譲り受けて、所蔵していたものだったのでしょう。

あとさらにもう一つ、賢治自身が書いたものにも、エマーソンとの関連を示す所見が残っています。戦災によって今は失われた草稿「農民芸術の興隆」は、「農民芸術概論」や「農民芸術概論綱要」の中の一部分を賢治がより詳しくメモしたものですが、その中に次のような部分がありました。

芸術はいまわれらを離れ多くはわびしく堕落した

〔中略〕

エマーソン 近代の創意と美の源は涸れ 才気 避難所

ここにはわれらの不断の浄い創造がある

〔中略〕

→エマーソン 斯ノ如キ人ハ

ここには「エマーソン」という名前が登場するとともに、大沢正善氏による「宮沢賢治と『エマーソン論文集』」(文芸研究(100), 1982)における調査によれば、上の2行目の部分は戸川訳『エマーソン論文集 上巻』の「芸術論」にある、

然るに近代の社会に於る創意と美の源は殆んど乾涸し去れり。〔中略〕而して今日の芸術家並に鑑賞家は芸術に於て己の才気を示さんとし若くは人生の害悪よりの避難所をこれに求む。

という箇所の下線部に基づいており、また上の4行目の部分は、同じく「芸術論」の、

抑も芸術は皮相的の才能たるべきものに非ず、人間の内心に於ける遙かの背後より出でざるべからず。然るに今や人々は自然を以て美なるものと為さず、而して美なるべき立像をつくらんとす。(誤れりと云ふべし)斯の如き人は世間の人々を以て趣味なき遅鈍なる度し難きものとなし、絵具袋と大理石の幾片かを以て自ら慰む。

という箇所の下線部に基づいていると考えられます。すなわち、賢治はおそらくトシから受け継いで後に照井謹二郎に贈ることになる戸川訳『エマーソン論文集 上巻』を、この時期にも熟読していたことが推測されます。

以上をまとめると、まず賢治は中学3年生(15歳)という早期から、エマーソンの著作を読んでいたという証言があり、これは時期的にはちょうど戸川訳『エマーソン論文集 上巻』が刊行された直後であることから、この本だった可能性もありますが、その他にも候補はあり、どれと断定はできません。しかし、トシの蔵書であった戸川訳『エマーソン論文集 上巻』を賢治が後に所蔵していたことは確実で、さらにその一節を上記のように自らの重要な論考の中に引用していることから、これは彼の思想の根幹に、深い影響を与えていたと言うことができます。

このようなエマーソンと賢治の関係についての先行研究としては、まず上にも引用したように大沢正善氏が、「宮沢賢治と『エマーソン論文集』」(文芸研究(100); 157-167, 1982)において先駆的な調査と考察を行い、エマーソンの超越的汎神論と法華経の世界観の関連、同論文集所収の「歴史論」「円環論」から賢治の「心象スケッチ」や「四次元」思想への影響、さらに「芸術論」から賢治の「農民芸術概論綱要」への影響等について、明らかにされました。

それまでは、法華経と中心とした仏教や、アインシュタイン説など自然科学の観点からのみ検討が加えられてきた、賢治の世界観の奥深いところに、エマーソンという西洋的な宗教思想の巨人の影響を読みとった、これは画期的な論考と言えるでしょう。

これに続いて、信時哲郎氏は「宮沢賢治とエマーソン―詩人の誕生―」(比較文学(34); 139-150, 1992)において、大沢正善氏が『エマーソン論文集 上巻』に収められている諸論から賢治の思想への影響関係を探ったのに対し、同論文集『下巻』に収められている「詩人論」が、賢治の「詩」に関する考え方に及ぼした影響について、詳しく考察しておられます。

最近では、山根知子氏が「宮沢賢治の文学と浄土真宗信仰―信仰の重層性の基層から―」(白山ふるさと文学賞第22回暁烏敏賞入選論文; 3-18, 2016)において、暁烏敏が『歎異鈔講話』でエマーソンも引きつつ「宇宙の大霊の弥陀如来」と記しており、同書が刊行された1911年に中学生の賢治もまさにエマーソンを読んでいたことから、賢治が暁烏の影響によってエマーソンに親しみ、これが晩年の「宇宙意志」などの思想にもつながっていった可能性を指摘されました。

2.エマーソンの「大霊」と賢治

以上のように、賢治がエマーソンの思想から受けた影響については、これまで「大々的に研究されてきた」とまでは言えませんが、数人の研究者の方々が、綿密な研究を行っておられます。

今回私は、これらの知見に対して特に新たに加えるようなことがあるわけではありませんが、ただエマーソンの思想の核心とも言うべき、「大霊(Over-Soul)」という概念と、賢治の世界観との関連について、少し考えてみたいと思います。

(1) 歴史について

そもそもエマーソンの思想の本質は、大沢氏も述べておられるように、一言でいえば「超越的汎神論」とも呼ぶべきものです。それは具体的にはどういうものかと言うと、例えば戸川訳『エマーソン論文集 上巻』の冒頭に置かれた「歴史論」は、実に単刀直入に、次のように始まります。

あらゆる個人を通して一貫せる一個の心あり。各個人はみな此の心とその全局に到るの溝渠たるなり。(p.1)

そしてこの、「あらゆる個人を通して一貫せる一個の心」こそが、エマーソンの言うところの‘Over-Soul’なのです。

エマーソンの考えでは、この‘Over-Soul’は、現実的な事物の背後に、それらを超えて存在するので「超越的」であり、またこれは全ての人間にも自然にも、遍く行き渡って存在しているものなので、「汎神論」なのです。戸川秋骨氏以来、最近の酒本雅之訳の岩波文庫版に至るまで、この語には「大霊」という日本語訳が定着していますが、‘Over’という語が含む「~の上を超えて」という意味を強調するならば、これは「超霊」と訳すこともできるでしょう。この霊は、われわれ全ての人間の魂に繋がり、それらを遍く包含している存在なのです。

ただ戸川秋骨氏の明治の香り高い訳文では、「全局」とか「溝渠」という語がやや堅苦しくて、全体の意味がわかりにくいかもしれません。ここはエマーソンの原文では、次のようになっています。

There is one mind common to all individual men. Every man is an inlet to the same and to all of the same.

inlet というのは「入口」のことで、各々の人間は「大霊」への「入口」であり、ここで同じ一つの「大霊」に直接繋がっているとともに、さらに‘all of the same’にも、すなわち「(同じ大霊のもとにある)みんな」にも、繋がっているのです。

私が思うには、これこそが、『春と修羅』の「序」の、

(すべてがわたくしの中のみんなであるやうに

みんなのおのおののなかのすべてですから)

という箇所の、最もわかりやすい解釈の一つを与えてくれるのではないでしょうか。

エマーソンの「歴史論」は、上の2文に続けて、さらに次のように展開していきます。

されば人若し一たび理性を用ふるの権を享有せんか、その人はかの心の全領土に於ける自由の民とせられたるなり。その人はプレトオの思索せる処を思索し得べく、古聖の感じたる処を感じ得べく、時の如何を問はず、人の如何を論せず、苟も人間の上に起りし事はこれを了解し得るなり。この普遍共通の心の内に入るを得たるものは、既に今日に至る迄に遂げられ、また今後に於て遂げらるべき事物を知悉せるものなり。何となれば此の普遍共通の心は唯一最高の機能を有するものなればなり。

歴史は此の心の働きの記録なり。この心の精華は日々の連続に依りて闡明され、人間は又正にその歴史によりて説明せらる。急がず休まず、人間の精神は太初より随時随処の事件の内にその一々の能力、その思索、その感情を体現し行けり。(p.1-2)

この箇所については、大沢正善氏も、「歴史を論じるのに超越的汎神論から始めるこの部分は、賢治の眼を驚かしたに違いない」と述べておられますが、私も本当にそう思います。エマーソンのこの歴史観は、後々まで賢治に非常に強い印象を残したのではないでしょうか。

上記におけるエマーソンの考えは、「歴史」とは客観的な物理的な出来事の羅列ではなく、「心の働きの記録なり」と述べているのが特徴で、これはヘーゲルが『精神の現象学』において、歴史というものを「世界精神」にまで至る意識の発展として捉えたことにも似ていますが、ここで私としては何より賢治との関連において、「銀河鉄道の夜」(初期形三)でブルカニロ博士が示した「地理と歴史の辞典」や、「グスコーブドリの伝記」のクーボー大博士による「歴史の歴史といふことの模型」を連想します。

「けれども、ね、ちょっとこの本をごらん、いゝかい、これは地理と歴史の辞典だよ。この本のこの頁はね、紀元前二千二百年の地理と歴史が書いてある。よくごらん紀元前二千二百年のことでないよ、紀元前二千二百年のころにみんなが考へてゐた地理と歴史といふものが書いてある。だからこの頁一つが一冊の地歴の本にあたるんだ。いゝかい、そしてこの中に書いてあることは紀元前二千二百年ころにはたいてい本統だ。さがすと証拠もぞくぞく出てゐる。けれどもそれが少しどうかなと斯う考へだしてごらん、そら、それは次の頁だよ。紀元前一千年だいぶ、地理も歴史も変ってるだらう。このときは斯うなのだ。変な顔をしてはいけない。ぼくたちはぼくたちのからだだって考だって天の川だって汽車だってたゝさう感じてゐるのなんだから、〔後略〕(「銀河鉄道の夜」初期形三)

エマーソンと同じように賢治も、「歴史」というものは、「紀元前二千二百年のことでな」く、「紀元前二千二百年のころにみんなが考へてゐた」こととして、すなわちみんなの「心の働きの記録」として、捉えているのです。

このブルカニロ博士の「辞典」については、大沢正善氏も『エマーソン論文集 上巻』所収の「円環論」の中の、「或時代に於ける歴史と世界の記述とは、直接その時代の人心に存在する智力的分類に依るものなり」という言葉を引いて、その影響を示唆しておられます。

いずれにせよ、賢治独特の歴史観の根底に、エマーソンの影響があった可能性は高いと思われます。

(2) 「

「歴史」についてはこれくらいにして、本題の「大霊」について、もう少し詳しく見てみます。エマーソンは、この大霊を主題としたその名も「大霊論」という論文も著しており、これは戸川訳『エマーソン論文集 上巻』にも収められていますから、賢治も確実に読んでいたはずです。

その冒頭近くで、エマーソンは「大霊」について、例えば次のように説いています。

吾人は連続の内に、区劃の内に、部分、分子の内に生活す、然るに人間の内部には全局を蔽ふ心霊あり、賢明なる緘黙あり、宇宙的の美ありて、これに対し各部分並に分子は平等の関係を有す、これ即ち永劫不滅の一なるものなり。而してこの深大なる力の内に吾人は存在し、又その力の至福は何人にも得らるべきものなるが、この力は毎時自から足りて完全せるものたるのみならず、この力の内にありては同時に観る働きと観らるゝものと、観者と観覧物と、主観と客観と共に一に帰するなり。吾人は世界を見るに個々の一片を以てす、例へば太陽、月、動物、樹木といふが如し、雖然これ等がみなその輝ける一部を成せるその全体なるものは心霊なり。(p.450)

ここで、エマーソンが言うところの、一人の人間の内部にある「全局を蔽ふ心霊」、あるいは「永劫不滅の一なるもの」、すなわち超越的で普遍的・絶対的な存在に、一般的な名前を与えるとすれば、それは「神」と言わざるをえません。

ところでエマーソンは神学校を卒業した敬虔なキリスト教徒であり、25歳から29歳までは教会の牧師も務めていたのですが、しかし彼が考える上記のような汎神論的な「神」は、これまでのご紹介からも明らかなように、伝統的キリスト教における神の概念からは、明らかに逸脱するものになっています。そして、牧師をしつつも次第に従来の教会の教義や礼拝に違和感を覚えるようになったエマーソンは、ある時「聖体拝領」の儀式に関する当局との意見の相違によって、教会を辞職することとなりました。

エマーソンの「神」すなわち大霊と、個々の人間との関係は、一方では「人間の内部には全局を蔽ふ心霊あり」として、人間が大霊を内に含むとともに、他方では逆に「この深大なる力の内に吾人は存在し」という形で、大霊が人間を内に含むということになっています。すなわち、AがBを含み(A⊇B)、かつBがAを含む(B⊇A)というわけですから、論理的に(集合論的に)このような事態が成立するためには、A=Bであるほかはありません。つまりこれは、一種の「神人合一」の境地を意味しているわけです。

一方、伝統的キリスト教においては、イエスの体を象徴するパンと、その血を象徴するワインを、信者が体内に取り入れる「聖体拝領」という儀式によって、「神と人との一体化」が達成されると見なしています。

大霊との「神人合一」を、もっと霊的で超越的で、しかも何の媒介も要しない出来事と考えていたエマーソンにとって、いかにも物質的に見える伝統的な聖体拝領の儀式は、特に耐え難かったのかもしれません。

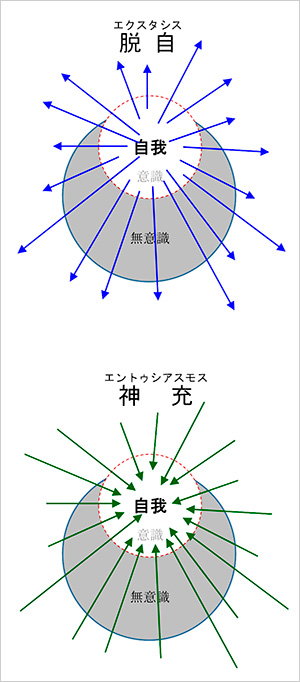

ところでこの「神人合一」という状態については、昨年の賢治学会夏季セミナーにおける発表でもご紹介させていただいたように、井筒俊彦氏が古代ギリシア哲学をもとにして、「脱自(エクスタシス)」と「神充(エントゥシアスモス)」という二つの対照的原理を抽出しています(「「世界合一体験」から「重重無尽」へ」参照)。

井筒氏の初期の著書『神秘哲学 ギリシアの部』では、それは次のように説明されています。

古代ギリシアの自然神秘主義は、ディオニュソス神がヘラスの民に教えた「

脱自 」及び「神充 」の体験に基く一の特異なる宇宙的霊覚の現成である。エクスタシスekstasisとは文字通り「外に立ち出ること」即ち通常の状態に於ては肉体と固く結合し、いわば肉体の内部に幽閉され、物質性の原理に緊縛されて本来の霊性を忘逸している霊魂が、一時的に肉体を離脱し、感性的事物の塵雑を絶せる純霊的虚空に出で、かくて豁然として秘妙の霊性に覚醒することを意味する。然して、かくの如く感性的生成界の一切を離却し、質料性の纏縛を一挙に截断しつつ「外に出」た霊魂はもはや旧き人間的自我ではあり得ない。人間的自我が自性を越え、最早いかなる意味に於ても自我と名付けられぬ絶対的他者の境位に棄揚されることがエクスタシスの端的である。言い換えればエクスタシスとは人間的自我が我性に死に切ること、自我が完全に無視されること、自我が一埃も残さず湮滅することを意味する。併し意識の主体としての自我があますところなく湮滅し去れば、その意識の内容として今まで自我の対象をなしていた感性的世界もまた自ら掃蕩されて遺影なきに至るは当然であろう。かくてエクスタシスに於て、人間の自然的相対意識は遺漏なく消融し、内外共に一切の差別対立を絶して蹤跡なく、ただ渾然として言慮の及ぶことなき沈黙の秘境が現証されるのである。この自我意識消滅の肯定的積極的側面をエントゥシアスモスenthousiasmos(神に充たされ、神に充満すること)という。(井筒俊彦『神秘哲学 ギリシアの部』p.19-20)

つまり、「脱自(エクスタシス)」とは、自我が自我の「外に立ち出ること」によっていつしか「我」ではなくなり、神へと一体化するという「忘我」の状態であるのに対して、「神充(エントゥシアスモス)」とは、神の方から自我の内部に向かって流入し、もとは一個の自我にすぎなかった場所が「神によって充ち溢れる」という状態を指しているのです。

ちなみに、古代ギリシア語の‘ekstasis’は、・ek-(外に)+stasis(立てる)→「外に出る」という原意から、現代英語の‘ecstasy’(恍惚、忘我)の語源となっており、また古代ギリシア語の‘enthousiasmos’は、en-(中に)+theos(神)+ousia(本質)→「神の本質の流入・憑依」という原意から、現代英語の‘enthusiasm’(熱狂、狂信)の語源となっています。

井筒氏も書いているように、現実にはこの二つの原理は、しばしば同時に生起することも多いようですが、理屈の上ではこれらは「内から外へ」と「外から内へ」という逆の方向性を持った動きであり、対を成すものです。

その様子を、昨年の賢治学会夏季セミナーにおいて行ったように、「自我」との関係において図示するならば、下のようなものを描いてみることができます。この図で、「自我」を包む膜=自我境界は、細く赤い点線で示されていますが、これは解離状態としての「自我境界の稀薄化」によって、「内から外へ」あるいは「外から内へ」という流出または流入が、非常に起こりやすくなっていることを示しています。

エマーソンの言う「神人合一」が、上の二つのどちらに相当しているのかというと、「大霊論」では次のように述べられています。

吾人は心霊の来降、則ち心霊自体の顕現なるものを表はすに啓示なる文字を以てす。この心霊の顕現には必ず崇高の感の伴ふものなり。何となればこの心霊の交会は神の心の吾人の心に流入する事なればなり。〔中略〕個人がこの霊の侵入を感ずるその瞬時は則ち忘るべからざる大事の時なり。(p.466-467)

すなわちエマーソンによれば、大霊と個人との「交会」は、「神の心の吾人の心に流入する事」によって成し遂げられるというわけでであり、井筒氏による上の二つ原理のうちでは、「神充(エントゥシアスモス)」に相当するのです。

ちょうどこれとよく似た「自己の内への神の流入」というエピソードを、ウィリアム・ジェイムズがある男性の体験記から、『宗教的経験の諸相』に引用しています。

家に着くとすぐ、私は床についた。そして宗教のことなど少しも気にしなかった。すると五分ほどたってから、私は聖霊によってつぎのように動かされ出した。――「最初、私は自分の心臓がまったく突然に、非常に速く打ち始めたのを感じた。それで私は最初、なにか病気にかかりかけているのだろうと考えたが、別に苦痛は感じなかったので、驚きはしなかった。私の心臓の鼓動はだんだん激しくなった。私はすぐにそれが私に対する聖霊のはたらきであることを悟った。私は非常に幸福と謙虚な気持ちとを感じ始めた。このように自分の無価値を感じたことは今までに一度もないことであった。私はどうしても、大声で語らずにはいられなかった。それで大声を出して言った。主よ、私はこの幸福に値しない人間です、と。あるいは、それと同じ意味の言葉を口にした。そうしている間に、なにか流れのようなもの(感じの上では空気に似ていた)が、ほんとうの飲み物よりももっとはっきり感覚できるようなふうに私の口と心とのなかへ流れこんできて、それが、私の判断ではだいたい五分か、もう少し続いたが、これが私の心臓があのように激しく動悸を打った原因だったように思われた。それは私の魂に完全に取りついてしまった。そしてその真最中にも、確かに私は主に、もうこれ以上の幸福は与えて下さらないように、と切願した。私が受け取ったものを心に入れておくことが私にはできないように思われたからであった。私の心臓は破裂するのではないかと思われたが、私が言葉では言いあらわせないほど神の愛と恩寵とに満たされたかのように感じるまで、打ちつづけた。(岩波文庫版『宗教的経験の諸相』上巻p290-291)

これはジェイムズが、スティーヴン・H・ブラドリーという平凡な男性の手記から引いたものですが、この時ブラドリー氏は、比較的冷静な意識のもとで「なにか流れのようなもの(感じの上では空気に似ていた)が、ほんとうの飲み物よりももっとはっきり感覚できるようなふうに私の口と心とのなかへ流れこんで」くるのを感じ、そして「言葉では言いあらわせないほど神の愛と恩寵とに満たされたかのように感じる」状態になり、そして上には引用していませんが少し後では、「私の魂が聖霊で一杯になってしまったように感じ」たのです。

これこそが、「神充(エントゥシアスモス)」の体験と言えるものであり、エマーソンの言う個人と大霊との関係も、まさにこういった形をとっているわけです。

一方、賢治自身が経験した「神人合一」、すなわち普遍的な存在と自己の一体化の体験がどういうものだったかというと、これまでも何度かご紹介しているように、それは例えば「種山ヶ原(下書稿(一)第一形態」の、次の箇所に典型的に表れています。

海の縞のやうに幾層ながれる山稜と

しづかにしづかにふくらみ沈む天末線

あゝ何もかももうみんな透明だ

雲が風と水と虚空と光と核の塵とでなりたつときに

風も水も地殻もまたわたくしもそれとひとしく組成され

じつにわたくしは水や風やそれらの核の一部分で

それをわたくしが感ずることは水や光や風ぜんたいがわたくしなのだ

ここにおいて賢治は、自分を取り巻く種山ヶ原の自然と一体化して溶け合ってしまいますが、自らの自我(わたくし)も自らの外に出て拡散するとともに、またその「わたくし」の中にも種山ヶ原の「水や風やそれらの核の一部分」が流入してきているわけですから、「脱自(エクスタシス)」と「神充(エントゥシアスモス)」が同時に起こっていると言えるでしょう。

また1925年9月21日付けの、宮澤清六あて書簡の次の一節も、ほぼ同じような心境を表しています。さらにここでは、「銀河系全体」が「ひとりのじぶん」と感じられています。

もし風や光のなかに自分を忘れ世界がじぶんの庭になり、あるひは惚として銀河系全体をひとりのじぶんだと感ずるときはたのしいことではありませんか。

一方、エマーソンやウィリアム・ジェイムズの例のように、専ら「神充(エントゥシアスモス)」が生起している状況としては、賢治の場合には次のような例が当てはまるかもしれません。

わたしたちは、氷砂糖をほしいくらゐもたないでも、きれいにすきとほつた風をたべ、桃いろのうつくしい朝の日光をのむことができます。

またわたくしは、はたけや森の中で、ひどいぼろぼろのきものが、いちばんすばらしいびろうどや羅紗(らしゃ)や、宝石いりのきものに、かはつてゐるのをたびたび見ました。

わたくしは、さういふきれいなたべものやきものをすきです。

これらのわたくしのおはなしは、みんな林や野はらや鉄道線路やらで、虹や月あかりからもらつてきたのです。

ほんたうに、かしはばやしの青い夕方を、ひとりで通りかかつたり、十一月の山の風のなかに、ふるへながら立つたりしますと、もうどうしてもこんな気がしてしかたないのです。ほんたうにもう、どうしてもこんなことがあるやうでしかたないといふことを、わたくしはそのとほり書いたまでです。(『注文の多い料理店』序)

ここでは、「虹や月あかり」に潜む自然の神秘が、賢治の中に流入してきています。賢治は、「きれいにすきとほった風をたべ、桃いろのうつくしい朝の光をのむことができ」て、それらを「きれいなたべもの」と呼んでいますが、これはまさに上記のブラドリー氏が、「ほんとうの飲み物よりももっとはっきり感覚できるようなふうに私の口と心とのなかへ流れこんでき」たと述べたものに、相当しています。

すなわち、賢治のこの営為も、「神充(エントゥシアスモス)」の一種と言えるものでしょう。

「脱自(エクスタシス)」であろうと「神充(エントゥシアスモス)」であろうと、このような解離的現象に常日頃から親しんでいる賢治だったからこそ、エマーソンが描いた大霊と個人の一体性という感覚には、直観的に共感するところが大きかったのだろうと、私は想像します。

(3) 予言者であり設計者であること

以前に私は、「予言者、設計者スールダッタ」という記事において、賢治の「竜と詩人」という短篇の次の箇所について考えてみました。

風がうたひ雲が応じ波がならすそのうたをたゞちにうたふスールダッタ

星がさうならうと思ひ陸地がさういふ形をとらうと覚悟する

あしたの世界に叶ふべきまことと美との模型をつくりやがては世界をこれにかなはしむる予言者、設計者スールダッタ

「詩賦の競ひの会」で栄誉を受け、竜に祝福された詩人スールダッタは、星や陸地が未来において「さういふ形をとらうと覚悟する」様子を予め謳うところから「予言者」であり、また「まことと美との模型をつくりやがては世界をこれにかなはしむる」ところから「設計者」だというわけです。しかし、私が以前の記事で疑問に思ったのは、本来は「予言者」であることと「設計者」であることとは、論理的に両立しえないのではないか、ということでした。

なぜなら、ある人が「予言者」であるためには、予言された出来事を自分で意図的に起こしてはならないはずであるのに、他方で「設計者」であるためには、その出来事を自らの意志で実現しなければならないからです。

たとえばある人が、「明日火事が起こる」と予言して、翌日に実際火事が起こればその言葉は正しかったことになりますが、もしもその火事がこの人によって計画的に仕組まれたものだったら、彼は火事の「設計者」ではあったかもしれないが、「予言者」としては偽者です。逆に、その人の全く関与しないところで起こった火事を言い当てたのなら、彼は「予言者」ではありますが、火事の「設計者」ではありません。

それではいったい、どのような状況であれば、ある人が予言者であり同時に設計者であるということが可能になるのでしょうか。

その状況とは、その人がある面では世界の中に単なる一部分として「包含」され、その動きを操ることはできないがそれを見て知ることはできる「予言者」として存在し、また同時にある面では世界全体(あるいは神)と「合一」し、その意志を世界(あるいは神)の意志と同一化することによって、世界を動かす「設計者」として存在する、というような場合です。

そして、エマーソンの「大霊論」には、まさにこれと同じような、「部分」と「全体」のパラドキシカルな関係が書かれているところがあります。

それは、上に神(大霊)と人間の「交会」=「神充(エントゥシアスモス)」の説明として引用したp.467の部分に続く、次の箇所です。

斯の如く神の心と交会するに当りてや、見る力は働く意志と分離する事なく、内観は服従より来り、服従は楽しき認知より来る。個人がこの霊の侵入を感ずるその瞬時は則ち忘るべからざる大事の時なり。(p.467)

ここにある、「見る力は働く意志と分離することなく」という一節がそれで、この「見る力」によって人は神の心を知ることができ、それによって「予言者」たりうる一方、「働く意志」とはこの世をあるべき姿に形づくる神の意志であり、その神と合一した人は、神とともに世界の「設計者」たりうる、ということになります。一人の人間が大霊と一体である時、上の二つの力は分離することなく一つであり、「予言者でありかつ設計者である」という、通常はありえないような状態が実現されるのです。

このように、賢治が「竜と詩人」において、詩人の営みを「予言者、設計者」と表現した独特の視点は、エマーソンの「大霊論」にも通じるものです。私としては、賢治の「予言者、設計者」という言葉が、エマーソンから直接影響されたものとまでは思いませんが、おそらく若い頃から普遍的存在との合一を体感することがあった賢治にとって、同様の感覚に溢れたエマーソンの思想は、いつしか自らの血肉となり、こういう形で表出されたのではないかと思います。

(4) 解離的心性と無媒介的合一

以上見てきたように、賢治の思想はその根幹の部分で、エマーソンの思想と通じ合うところが大きいのですが、大沢正善氏は「宮沢賢治と『エマーソン論文集』」において、エマーソンの思想が孕んでいた限界が、賢治の限界ともなってしまった面があるのではないかと指摘し、その結び近くで次のように述べておられます。

「農民芸術概論綱要」はまた、労働と人生と芸術の融合を説きながら、楽天的理想性と方法論の欠如が指摘されている。それは、エマソンの「天与の精神」たる自恃に支えられているかぎり、むしろ当然のことである。二十六例もの「われら」という言葉には賢治と他者との短絡的な自己同定がうかがわれ、「わたし」の希願は「みんな」の希願であり「われら」の希願であり、「われら」の個々人に有効な方法論の検討は無用ですらある。「われら」の即ち「わたし」の希願を鼓舞すればよいのである。このことは「序」にも「すべてわたくしと明滅し/みんなが同時に感ずるもの」としてみられたことであり、「この大自然はかの統一若くは大霊にして、その内に人々個々の存在は抱有せられ、個々の人は甲乙共に合一するなり。」(「大霊論」)という考え方が積極的に展開されたものである。

それは確かに自己と他者の合一の短絡的思考であるが、「心象スケッチ」思想におけるひたすら超越的存在との契合を志向するのと違って、それを前提としながら地上の他者に向って開かれている。そこに「農民芸術概論綱要」の開かれた思想としての意味があり、羅須地人協会の実践活動ともかかわってくる。

重要な部分ですので引用が長くなり恐縮ですが、この大沢氏の指摘は、確かにそのとおりだと私も思います。賢治の言う「われら」や「みんな」は、自らの思いを一挙に世界へと拡大したもので、まさに「他者との短絡的な自己同定」ですし、「心象スケッチ」においては、彼は「ひたすら超越的存在との契合を志向」しています。

ただしかし、賢治が他者と容易に一体化してしまい、また超越的存在とも契合してしまうのは、彼の「思想」が育まれる以前に、それこそ賢治がこの世に生まれて以来持っていた「感覚」としか言いようのないものだろうと、私は思うのです。他人の痛みも直接に自分の痛みとして体感し、あるいはふと気がつくと「惚として銀河系全体をひとりのじぶんだと」感じている人間にとっては、これらの体験は理屈ではなく、勝手に向こうからやってくるもので、それこそ「天与の精神」なのです。

こういう感覚への親和性、それは精神医学的に言えば「解離的な傾向の高さ」ということだろうと私は思うのですが、なぜか賢治は生まれながらそういう傾向を強く持っていた人であり、おそらくエマーソンもそうだったのでしょう。

短絡的に、無媒介的に、人々と一体になったり世界や神(仏?)と合一してしまったりする賢治にとっては、それは「もうどうしてもこんな気がしてしかたない」「ほんたうにもう、どうしてもこんなことがあるやうでしかたない」ことなのですから、それは読者である私たちとしても、そう受けとめておくほかに仕方のないことなのかと思います。

そして、それが思想として、はたして世の中の役に立つのかどうか、実践のためには具体的な方法論が不十分なのではないか、などと問われたとしても、賢治としては、「これらのなかには、あなたのためになるところもあるでせうし、ただそれつきりのところもあるでせうが、わたくしには、そのみわけがよくつきません」と、答えるしかないのでしょう。

田中 実

京都で開業医をしております田中実です。大変興味深く拝読しました。エマーソンの大霊については学生時代から興味がありましたが、最近は筋力反射テスト(形はO-リングテスト)を使って、患者さんにご自身が大霊の分け御霊(わけみたま)であることを体感していただいています。患者さんが言霊を発することによって患者さんの筋力に変化(脱力か増力)が見られますが、同時に患者さんに接する第三者にも反応が見られます。また、離れたところから第三者がが患者さんに向かって発した言霊によっても患者さんに変化が見られます。これは融通念仏の原理でもあります。また、患者さんに適合する薬を私が手にしても手が微妙に温かくなります。個々人は見掛けは別個の存在ですが、大霊としては一つであることを実感していただいてます。ここからエマーソンの自己信頼も納得できるようになります(自身が大霊の分け御霊であることが分かるので)。文章にまとめるつもりですが、参考文献として使わせていただければと思います。

hamagaki

田中実先生、書き込みをいただきましてありがとうございます。

思わぬところでお会いできまして、大変幸甚に存じますが、私は烏丸御池で精神科医院をやっております浜垣です。

われわれ人間が個々に持っている「心」が、本当はすべてつながっていて、実は大きな普遍的精神の一部なのだという考え方は、エマーソンの「大霊」のほかにも、『大乗起信論』における「真如」=「衆生心」というテーゼや、ユングの「集合的無意識」などにも通底しており、古今東西の思想界における一つの大きな流れなのかと存じます。

宮沢賢治という人も、このような思想を共有するところがあったのだろうと思ったことから、エマーソンとの関連において考えてみました。

まとまらない文章で、貴稿の参考文献に挙げていただけるとはとても恐縮ですが、よろしければご自由にお使いいただいて結構です。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

田中実からhamagakiへの返信

玉垣先生

今、先生に頂いた返信を読ませて頂きました。ほんの近くに〔私は六角東洞院です〕ここまで深く勉強されている精神科医がおられたことに驚きました。

また、機会がありましたらいろいろご教示頂ければ幸いです。今後とも宜しくお願い申し上げます。

田中実

hamagakiから田中実への返信

田中実先生、ご返信をありがとうございます。

過分なお言葉をいただき恐縮です。

先生には、これまでも何度か患者さんのことでお世話になりました。感謝申し上げています。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。