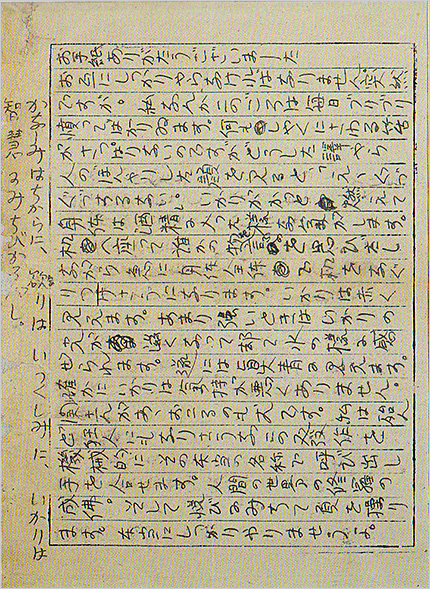

保阪嘉内あて書簡165

(山梨県立文学館『宮沢賢治 若き日の手紙』より)

かなしみはちからに、欲(ほ)りはいつくしみに、いかりは

智慧にみちびかるべし。

この言葉は、1920年(大正9年)6月~7月頃の投函と推定されている保阪嘉内あて書簡165の上欄外に、90度方向を変えて書かれているものです。

この時、嘉内は志願兵として東京で入営中、賢治は5月に盛岡高等農林学校の研究生を修了して、なすすべもなく花巻の実家で質屋の店番をする毎日でした。

書簡そのものの内容としては、下記のように最近の自分は「毎日ブリブリ憤ってばかり」いるということを書き連ねていて、この「いかり」をどう扱ったらよいのかということから、欄外の言葉へと関連してくるのでしょう。本文の進行とパラレルに、上部にもう一つの想念が配置されてポリフォニーを奏でているところは、後の「習作」という作品の構造も連想させます。

(前略)突然ですが、私なんかこのごろは毎日ブリブリ憤ってばかりゐます。何もしやくにさわる筈がさっぱりないのですがどうした訳やら人のぼんやりした顔を見ると、「えゝぐづぐづするない。」いかりがかっと燃えて身体は酒精に入った様な気がします。机へ座って誰かの物を言ふのを思ひ出しながら急に身体全体で机をなぐりつけさうになります。いかりは赤く見えます。あまり強いときはいかりの光が滋くなって却て水の様に感ぜられます。遂には真青に見えます。(後略)

このような精神状態に対して、「かなしみはちからに、欲(ほ)りはいつくしみに、いかりは智慧にみちびかるべし」という命題が提示されるわけですが、それにしてもこれは、非常に意味深く感じられ、また端正な響きのある言葉ですね。

以前からある程度は注目されていた言葉なのでしょうが、2011年の大震災の直後に、齋藤孝さんがその一部をタイトルにして、『かなしみはちからに 心にしみる宮沢賢治のことば』という本を出されてから、また一段と多くの人々に知られるようになったと思います。

このあたりの拡散力は、『声に出して読みたい日本語』シリーズ以来際立っている齋藤孝さんの「ことば」に対するセンスや、その人気にも支えられている部分が大きいのでしょう。

|

かなしみはちからに 心にしみる宮沢賢治のことば 齋藤 孝 朝日新聞出版 2011-06-17 Amazonで詳しく見る |

しかしこの「かなしみはちからに…」の広まり具合を少し詳しく見てみると、宮澤賢治の童話や詩が好きで読んできたという従来の一般的読者にとっては、書簡の片隅にあるこの言葉は、作品テクストほどには親しまれておらず、むしろ賢治にかぎらず「名言集」というものを好んでおられるような層の間で、これはよりポピュラーになっているのかとも思います。

ネット検索から垣間見た、この言葉の流通状況から受ける印象として、そんな感じを持ちました。

ところで、この言葉に関して一つ気になるのは、これははたして賢治のオリジナルなのか、それとも経典か何かにその元となる語句があるのかどうか、ということです。

当時満23歳だった賢治は、仏典やその他古今東西の書籍には広く親しんでいたとは言え、まだ社会で仕事をした経験はありませんでした。賢治の才能をもってしても、こういう成熟した人間性の表現を独力でなしえたとすれば、それは驚嘆すべきことに思えます。これは一見して思慮深そうな言葉ですが、後に述べるように、その深さはとても一筋縄でとらえられるものではありません。

「かなしみ」「欲(ほ)り」「いかり」という問題選択や、その「導き方」という設定は、どこかに出典があるのでしょうか。

すぐに連想するのは、仏教で「三毒」と呼ばれている、「貪(とん)・瞋(じん)・癡(ち)」という根本的な「三つの煩悩」です。これを問題の言葉と対応させてみると、「欲(ほ)り」が「貪」に、「いかり」が「瞋」に、とこの二つはきちんと当てはまるのですが、「かなしみ」と「癡」とは明らかに別のものですので、単純にこれが由来とは言えません。

しかし、「〔雨ニモマケズ〕」のテクストと「三毒」との関連を見てみると、「慾ハナク」が「貪」の否定、「決シテ瞋ラズ」が「瞋」の否定、「ヨクミキキシワカリソシテワスレズ」が「癡」の否定、とこれは登場する順序も含めて、正確にぴたりと対応しますから、「〔雨ニモマケズ〕」を書く際に賢治が「三毒」を意識していたことは明らかです。

「かなしみ」「欲り」「いかり」という三つの主題を取り上げるにあたり、三つのうち二つを含む「三毒」という概念は、多少ともその発想に影響をあたえていた可能性はあるのでしょうが、それ以上のことは私にはわかりません。

この言葉の出典について、何かご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示をいただければ幸いです。

※

さて、ここで主題となっている「かなしみ」「欲(ほ)り」「いかり」は、いずれも人間にとって「陰性」の感情です。普通は「抱えていると苦しい」これらの情動を、人間はいかに取り扱うべきかということが、この言葉の眼目なのでしょう。

ここで私としてとても興味深く思うのは、これら陰性の感情にそれぞれ対置されているものが、各々の「対義語」ではない、ということです。

一般的には、何かが「行き過ぎた」状態にある時に、それをその逆の性質のものによって「中和する」ということは、一つの対処法として有効です。風呂のお湯が熱すぎるので冷たい水を入れて温度を下げるとか、岩手の土壌は酸性に傾いているのでアルカリ性の石灰岩抹を播いて中和する、とかいう方法ですね。

しかし、「かなしみはちからに・・・」という言葉で示されているのは、このような対処法ではありません。すなわち、「かなしみ」と「ちから」は対義語ではないし、「欲り」と「いつくしみ」も、「いかり」と「智慧」も、それぞれ対立する概念ではありません。

この言葉によって示されているのは、何か苦しいもの、厄介なものがある場合に、それを「和らげる」とか「鎮める」とかいう形で解決しようとするのではなくて、その苦難自体を、本当の意味で「乗り越える」、あるいは「そこを通り抜けて、新たなより高次の段階へ至ろうとする」という方向性です。

「悲しみ」の対義語は「喜び」ですが、何か「悲しいこと」がある時に、自分を喜ばせてくれるような「楽しいこと」によって心をまぎらせて、とりあえず苦痛を緩和するというのは、人間が誰しもすることです。多くの場合、苦しみを軽くする方法としてそれが一番手っ取り早いので、好んで採用されますが、しかしその一時的な「喜び」が過ぎ去ると、元の「悲しみ」は、何の変わりもなくそこに存在し続けています。これは、真の意味での解決にはなっていないのです。

一方、賢治が「かなしみはちからに・・・」という言葉によって示した道筋、すなわち「かなしみ」に対して「ちから」を処方するという方向性は、そうではありません。「かなしみ」から、本当の意味で抜け出そうとするものです。

私が、この言葉が単に美しく響くだけでなく、一筋縄ではとらえきれない「奥深さ」を持っていると思うのは、まさにこの点によります。それはきれい事ではなくて、人間という存在への十分な理解に基づいた、実践的な叡智です。このように含蓄のある言葉を、学生を終えたばかりで社会人経験もない23歳の「家業見習い」の若者が、ふと友達への手紙に書いたのだとすれば、まさにこいつは「ただ者ではない」と思うのです。

その「含蓄」の中身にはどのようなものがあるのか、現時点で私が想像する事柄について、以下に順に記してみます。

※

1.「かなしみ」と「ちから」

上にも書いたように、「かなしみ」を抱えている人に、その反対物である「よろこび」を与えるという方法は、問題の根本的な解決にはなりません。しかしそれでも、悲しみに沈んでいる人に喜ばせるような贈り物をするとか、被災地の避難所にお笑い芸人が慰問に行って公演をするとかいうことは、それなりに行われますし、無意味とは感じられません。そのことによって、「かなしみ」の原因が取り除かれるということはありませんが、受けとった側も、大抵はそうしてもらってよかったと思うでしょう。

このような場合、受けとった贈り物や娯楽それ自体によって「かなしみ」が減殺されているのではなくて、「今の自分に対して、こんな優しさや善意を示してくれる人が存在する」というそのことが、かなしみを抱えた人を「力づけて」くれるのではないでしょうか。

だからこの場合、「かなしみ」に拮抗したのは「よろこび」ではなくて、一緒に与えられた「ちから」だったのではないかと思うのです。

別の角度から考えてみましょう。

一般に、人間が「悲しみ」を抱く典型的な場面とは、「身近な人を亡くした」とか、「失恋した」とか、「大切にしていた物が壊れた」とか、何であれ重要な対象の「喪失」という状況です。

失った対象を、もはや取り戻すことはできません。しかしそれはわかっていても、対象をなおも求め続けようとする欲求を断念し、新たな状況を受け入れて歩み始めるというのは、これもまた容易なことではありません。人はそこで悩み、苦しみますが、このように人間が喪失に直面し、それに対処していくプロセスのことを、フロイトは「悲哀の仕事(Trauerarbeit)」と名づけました(『悲哀とメランコリー』)。

この「悲哀の仕事」の過程においては、当初は失った対象への断ちがたい思いが渦巻き、恨みや自責の念も錯綜します。しかし人間は、このような感情もあらためて一つ一つ体験し、受けとめ、理解していくことによって、対象と自らの関係について捉え直し、対象が存在しない世界と自分との間に、新たな関わりを築いていくことができるのです。

「かなしみ」という状態を、避けたりまぎらせたりするべきものとしてでなく、積極的な意味を持った「心の仕事」として遂行するよう位置づけたのが、フロイトの功績の一つでした。そして人間は、たとえどんなに深刻な喪失でも、その「悲哀の仕事」を行うための「ちから」さえ持っていたならば、それをやり遂げることができるのです。

ですから、「かなしみ」を抱えた人に対して、人がしてあげることができるのは、「ちからづける」ということです。この営みのことを、心理や福祉の領域では、'empowerment'と言います。

そして、この'empowerment'において実際に起こっている現象は、外から「ちから」を与えるということよりも、そのような人との関わりによって、むしろその人が「自分の中ににあった『ちから』を、あらためて再発見する」ということなのです。

賢治の、「かなしみはちからにみちびかるべし」という言葉の底には、このような人間の理解があるのだろうと、私は思います。

2.「欲(ほ)り」と「いつくしみ」

「貪欲」の対義語は、「無欲」です。先ほどの、「過剰な状態を、逆の性質のものによって中和する」という戦略でいくならば、欲が深すぎる人に対しては、そのような煩悩を離れて「無欲」になることを説いたり、「禁欲」や「我慢」を勧めるということになるかと思います。

しかしこれは、やらないよりは少しましかもしれませんが、やはり誰しも予想ができるように、さほど画期的な効果は期待できないでしょう。

それではどうしたらよいのでしょうか。

欲望の対象には様々なものがありえますが、そのあまりにも過剰な状態=ひりひりと灼けつくような渇望に常に苛まれている状態において問題なのは、個々の欲望の対象ではなくて、その人の中でどうしても埋めようのない、深刻な空虚感・欠落感なのだとも言えます。

この空虚・欠落を、人は何とかして物質的に満たそうと、その代わりとなる物を飽くことなく求め続けますが、結局は代替物で埋めることはできません。目の前の欲望を達成した瞬間に、また渇きは始まります。

しかし本当に重要なのは、その人の奥底にある空虚感・欠落感なのです。

たとえば、食べることへの欲求が抑えられず非常に大量のものを食べずにはいられないような状態として、「過食症」という病気があります。過食症の原因には、ケースバイケースで様々な要因が関与しているので、一概に単純化して議論することはできないのですが、一つの説として、その人の中の「愛情飢餓」という問題が関与しているという考えがあります(例えば、黒川昭登・上田三枝子著『摂食障害の心理治療―愛情飢餓の克服』)。

このような場合には、自分が尊重されていると感じられる対人関係、心から信頼できると思える人とのつながりを体験することが、過食からの回復のために、大きな作用を果たすと言われています。

ここにおいて力となっているのが、人と人との間で受けとる「いつくしみ」の体験なのではないかと思うのです。

また、アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル依存症など種々の依存症も、対象への欲求を断ち切れないことに苦悩の根源がありますが、これらの内奥にも、深い空虚感があることがしばしばです。そして、これら依存症の回復においても本質的な力となるのが、断酒会、AA、ダルク、マック、NA、GAなどの「自助グループ」との関わりです。やはりここでも、同じ苦しみを抱えた仲間との間で、真に肯定的な人間関係を経験することが、目に見えない働きをしてくれるのだと思われます。

ここにおいても、その人間関係の本質を言葉に表せば、「いつくしみ」ということになるのではないかと思います。

すなわち私としては、賢治が「欲(ほ)りはいつくしみにみちびかるべし」と言っていることの本当の意味は、ここにあるのではないかと思うのです。

3.「いかり」と「智慧」

「怒り」の対義語は何でしょうか。辞書やネット検索で調べてみても、わかりません。

ただ、生物学には、'Fight or Flight response'という言葉があり、動物は危険な相手に遭遇した時、極度の緊張下で、「闘うか、逃げるか」という両極端の判断を迫られます。「闘う」に対応する情動が「怒り」で、「逃げる」に対応した情動が「恐れ」ですから、「怒り」の対義語は「恐れ」であると言うこともできるでしょう。

しかし、「怒り」も「恐れ」も、どちらも陰性の感情ですから、「対義語」とするにはもう一つしっくりきません。

適切な対義語であるためには、それは陽性の感情で、緊張の反対に弛緩した状態であるべきでしょうから、「怒り」の対義語は「安らぎ」であると考えるのがよいのかもしれません。

ということで、例によって「過剰な状態を、逆の性質のものによって中和する」という戦略でいくならば、「いかり」を抱えている人に対しては、何とかして「やすらぎ」を提供して、頭に上った血を沈めてもらうというのが、一つの対処法だということになるでしょう。

そして、これは確かに一般的に行われていることではあります。カッカしている人に、「まあ、まあ、まあ・・・」と穏やかに声をかけて、なるべく静かに話を聞く。そして、あまり感情的になるのも「大人げない」ということで、何とか矛先を収めさせようとする・・・。

しかし、このような対応が時にどこか胡散臭さを含んでいるのは、「いかり」は大抵は真っ当な理由に基づいたものであり、それをただ単に鎮静化して、「なかったこと」にしてしまったのでは、何ら建設的な対策にはならないからです。社会においては、「怒りを抑える」ことこそが善いことのように言われがちですが、それでは本人には鬱憤が溜まりますし、全体としても進歩がありません。

ちなみに、アリストテレスは『ニコマコス倫理学』の中で、「怒り」について次のように述べています。

然るべきことがらについて、然るべきひとびとに対して、さらにまた然るべき仕方において、然るべきときに、然るべき間だけ怒る人は、賞賛される。(岩波文庫版上巻p.155)

つまり、「適切に怒る」ことが、倫理的に賞賛されるべきことだというのです。アリストテレスによれば、いつも怒りを抑えてばかりいるのは「意気地なし」で、上に述べたような「適切な怒り」こそが、彼が推奨した「中庸」にあたるというのです。

となると、ここで最も重要になるのが、「然るべきことがらについて、然るべきひとびとに対して、さらにまた然るべき仕方において、然るべきときに、然るべき間だけ」という、怒りの表現の「適切さ」の判断です。

そしてここで、その大切な「判断」の役割を担うのが、「智慧」だということになるでしょう。

すなわち、「いかりは智慧にみちびかるべし」という賢治の言葉の真意は、ここにあるのだと私は思います。

※

ということで、「かなしみはちからに、欲(ほ)りはいつくしみに、いかりは智慧にみちびかるべし」という、宮澤賢治のものと思われる言葉の中には、少なくとも上記のような含意があるのではないかと、私には思えるのです。

これは、響きとしても美しいので、「名言集」などに収めるにはぴったりですが、いわゆる「美辞麗句」にはとても収まるものではなく、すぐれて「実践的」な言葉だと感じます。

机上の思弁のみからひねり出せるものではないと思いますので、ですから「学生を終えたばかりで社会人経験もない23歳の家業見習いの若者」のペン先からふと生まれたとすれば、やはりその若者はただ者ではなかったのだな、と思う次第です。

辛文則

浜垣誠司様

たいへんご無沙汰致しておりました。道元希玄の『道得』(『正法眼蔵』)に擬えて道うなれば、「十年、二十年、三十年の尽力道得への辧道(はんとう)」とも道い得可き「地蔵堂の上方の空を鯤と鵬の如く二本並んで悠遊と航行」(文遊理道樂遊民流言語ゲームでゴザル)していたかもしれない「白堊校生徒文学運動の先覚にして米内光政の腹心の友なる鈴木卓苗」老師についての貴重なる情報を提供戴いたにも関せず、人間(ジンカン)因縁成り行きの不具合不全不幸の故か、行き違ってしまいました。

さて、その後、鈴木守氏の尽力で、小生もツイッターの他に〈文遊理道樂遊民〉なる名号を冠したブログを開設して、描き下ろしエッセイやらこれまでの画作などを掲げて遊んでおります。また、〈FUMINORI KANOTO〉なるFBも開設するに至っております。〈文遊理道〉なる名の縁となった文遊と遊理と名づけた息子と娘も画工として既に父を超え行きつつあり、二人が、貴殿も多少の関わりをお持ちらしい京都造形大の姉妹校なる東北芸工での学び人ということなども、……。貴殿のクラシック音楽への造詣やら、〈ガハク〉なる画家・彫刻家ご夫婦との昵懇の様子など覗き見させておりました。尚、久美沙織、城戸朱理、澤口たまみ、斉藤環、達増卓也、小田島久恵(音楽ライター)などは白堊校美術教師時代の在校生です。うち、三名は昵懇。

あの顛末以後、〈みちのくの山野草〉へのコンタクトを一切とっておられない貴殿ですが、後追いはしておられるものという想定は、鈴木氏と小生との〈暗黙知〉なる諒解でありました。ここで、敢えて、本名を宛名として用いさせて頂いたのは、「匿名での言説言表には耳目を傾けず。」という所信の表明でもあります。というのも、小生の座右銘のひとつは「仮令単独者モナドとなりしもコムフォルミスト(大勢順応者)乃至ユニフォーミスト(画一性雷同者)になる莫れ。和而不同にして和而不流、莫附和雷同。」といった塩梅だったものですから。

更に道うなら、敬愛する送籍者漱石も新渡戸稲造も米内光政も鈴木卓苗や春日重泰そして、小生の画道案内者松本竣介と舟越保武なども左様なりし人物と〈自己而自我本位〉かつ枕流漱石流(牽強付会)に決め込んでおり、宮澤賢治のことも、左様なる〈モナド的一個人〉と見做し得ることを願って、その求道の跡を辿って参ったという次第です。ご承知の如く、小生は賢治などなどの白堊校後輩で而も『白堊校百年史』編纂事務局担当者を経験した陸奥南部家中野支族の末裔です。

で、「賢治道を読む」という試みの上で、最大最難の問題が、「賢治は、ホントウに田中智学を敬愛していたのか?」という問題でした。当然、板垣征四郎、石原莞爾、北一輝、甘粕正彦、井上日召などとの因縁関係性と絡んでしまいます。例えば、『フラジャイルな闘い』での松本正剛氏の軽率な発言の影響力を憂慮したりする訳です。鈴木氏が〈M氏〉と共に批判を対けている〈宗教学者TY氏〉についても同様の問題が、…。「松丸本舗氏への批判「」が問題化されたなら〈袋叩き〉に遭うのは必定なのですから。

で、小生の想定している、「大正十二年九月十六日、否、大正七年頃から賢治が抱えて道取道破問題や如何?」という問題設定は、まさに、貴殿が本ブログエッセイで論究している〈不三毒戒〉問題に絡んできます。それが、〈『雨ニモマケズ』の思想〉に直結していることは、小生も二十年前にキズキ気づき、そのんおことことについての論究は既に公表しています。つまり漱石の『草枕』から援用した「ターナーのサラドの上等で涼しい色」という玄妙なレトリックにからめて、『不貪慾戒』で言及している「慈雲尊者の『十善戒』」(実はゴータマの莫作諸悪衆善奉行なる原始仏教以来の思想)にも因縁付けられていることも。で、小生は、『不貪慾戒』から、〈T12・9・16〉という〈日付のコトバ〉が記された四作『宗教風の恋』、『風景とオルゴール』、『昴』、『風の偏倚』への深読みから、「〈幸徳秋水抹殺事件〉と石川啄木と漱石と新渡戸稲造、そして内村鑑三や斉藤宗次郎と照井真乳臣などとの間の因縁」にまで遡って考えました。実は、小生が最も気にしている賢治書簡は、貴殿がこの度問題にしている、「田中智学のの絶対服従の表明」でえ知られる嘉内への手紙の直前に書かれた手紙の二年半前、大正七年二十二歳の時の、『社会と自分』という愚癡無明極まりない嘉内の言説に絡んだ「賢治から嘉内への懇切な手紙」なのです。

かくして、否応もなく、「二十三歳の若者の奥深いリベラルアーツの源や如何?」という問取が。実は、小生の探求の〈キモ・ツボ〉はその点に絡み、〈鈴木卓苗〉に出逢った『白堊校百年史』編纂時代(三十五年前)にまで遡るのです。関係する人名だけ列挙しておきましょう。太田達人、北江佐藤真一、藤根吉春、鈴木卓苗、原抱琴(原敬の嫡養子。三〇歳没)、金田一京助、あらヱビス胡堂野村長一、正岡子規、河東碧梧桐、夏目金之助、秋皎内田直、啄木石川一、橘川眞一郎、長岡拡(長岡輝子の父)、小野清一郎、阿倍孝、金田一他人などなど。この中の十二名が白堊校同窓生です。京助の同期に及川古志郎(東條内閣海相)、啄木の一級上の野村の同期が板垣征四郎で、その一級上に京助。更に一級上が光政と卓苗。光政や卓苗を教えていた教師には、後に稲造の一高校長後任になる瀬戸虎記、鑑三の〈萬朝報〉主筆の後任になり斯波貞吉、漱石と共に五高での寺田寅彦の恩師となる田丸卓郎(理論物理学者・日本ローマ字完成者。帝大教授。帝大オーケストラ指導。弟節郎は光政・卓苗の同期)の兄の田丸欣也がいました。

とまあ、〈忠実自彊〉ではなく〈不羈奔放〉を校訓にしていた白堊校は、アンチ薩長の気風を継いだリベラリズムの学校。〈不羈奔放〉を立てたのは、初代校長で、「西郷南洲の側近で西南戦争を生き延びた人」という噂のあった蒲池弥太郎。任じたのは初代岩手県知事に就いた島某は大久保利通の昵懇者。「人と人との間の利害得失を超えた因縁性起(縁起)」は、物証や証言には反映する筈もありませんが、〈ヘソマガリモナド〉にとっては、如何にも興味深々で。 まぁ、藝術的レアリティというのは、そのあたり辺りから。〈もののあはれ〉なる〈かなしみ〉は、単なる〈よろこび〉や〈うれしさ〉の対義ではありませんが、…。少なくとも、東洋的なる藝術の〈ちから・エネルギー・因縁〉を〈かなしみ〉に索(もと)め索(たず)ね得ないとなると、……。〈絶対矛盾底自己同一の境位〉に至った西田幾太郎哲学の発信心源は〈おどろき(ユーリカ)〉ではなく〈かなしみ(あはれ)〉えであったことは、夏目漱石や高村光太郎や谷川徹三にとっては自明の理だった筈ですが、さて〈阿修羅賢治〉にとっては、……。

斯様な、「埒モナイ言語遊戯(言語ゲーム)「」には関心ありません、でしょうね。

文遊理道樂遊民 辛文則 記 2014,8,25

追伸 斯様に世の常道を逸脱した逍遥遊流賢治観はイーハトーブ校流とは馴染ないでしょう。何しろ、みちのく山野草流とさえも「且喜而没交渉」のようですから。

辛文則

hamagaki様

以前の犯した投稿手続きミス、犯してしまいました。年齢を重ねて気が長く寛容になるかと期待していたのですが、残念ながらむしろ逆のようです。御免下さい。脳の老化の故なのか、歳を経るほどに、気が短く怒りっぽくなって来ている心象です。以前、「歳をとって泪もろくなる」のは、「情緒が深く共感的になったからではなく前頭葉の理性制御能力が低下したからなのだ」などというニベもない脳学者の言い分に鼻白んだ記憶がありますが、「悲しく辛いドラマ」などを見ていると、「泪の垂れ流し」になって仕舞うところを観ると、「当たらずとも遠からず」なのかもしれません。精神科臨床医の見地からはどうなのでしょう。

序(ついで)だから書き加えますが、「〈ヨク〉には〈欲〉ではなく〈慾〉を、〈イカリ〉には〈怒〉や〈忿〉ではなく〈瞋〉を用いている賢治の企図や如何?」とお考えになったことは御座いませんか?例えば、仏像の「イカリの形相表現」には、〈仁王阿吽忿怒相〉やら〈明王すがめ形イカリ相〉、〈四天王神将瞋恚相〉など様々ありますが、「興福寺阿修羅三面」の〈正面相〉に見られる「イカリとカナシミとが一如の如し」なる〈顔色表情のコトバ〉を如何に道得遊戯遊楽するかは、……。この難有い問題は、浜垣殿ばかりでなくガハク・キョウコ夫妻にも問取したい気が。

〈詩のコトバ〉や〈画や彫刻のコトバ〉あるいは〈音楽のコトバ〉は、作家としても観照者としても、〈心の道(コトバ)〉として遊戯遊楽(ゆげゆらく)享受したいというのが、小生の〈欲求(ニード)〉であり〈欲動(トリーブ)〉であり〈欲望(デザイア)〉であるという見性自覚は働かせている気はあるのですが、〈貪欲〉あるいは〈強欲〉なる〈グリード〉と如何に分別するのが宜しいのかは、…。人間的情緒の言語概念分節のによる分別nがその裏(うち)に蔵(かく)している〈両価性(アムビヴァレン)〉を〈両義性(アムビギュイティ)〉と化して〈わたくしという現象〉に対峙しようとすり自覚が、賢治の内面宙宇に拓かれていたか? 開き始めていたと想定して、そんな現象は何歳頃から始まったのか、などと。 その書き物から、新渡戸稲造、夏目漱石、西田幾太郎、鈴木大拙等は左様な見性自覚を働かせ得ていた〈人人(にんにん)・一個人・モナド的個人〉だと考えているのですが小生の如き、問題意識や問題設定をどう感受なされますでせうか。因みに、小生に、斯様な問題意識を提供してくれたのは、晩年のC・C・ユングと昵懇だったとう井筒俊彦老師の『意識と本質』、『意味の深みへ』、『コスモスとアンチコスモス』なのでした。尚、『坊つちやん』を読み込むと、漱石は〈劣等感コンプレックス〉の分析に関してA・アドラーに先駆していたんではないかなどと妄想したくなるのですが、臨床精神科医としての貴殿の意見や如何。

失礼仕りました。

hamagaki

辛文則様、コメントをありがとうございます。

シニフィアンの奔流のような文章に、どのようにお答えしたらよいのかと戸惑ううちに、お返事が遅れてしまい申しわけありませんでした。

田中智学に対する賢治の率直な評価は、確かにとても興味があります。

また、「風景とオルゴール」を中心とした大正12年9月16日の日付を持つ4作品には、私もとても関心があり、以前に下記のブログ記事にも書いたことがありました。

https://ihatov.cc/blog/archives/2009/06/post_632.htm

それにしても、旧制盛岡中学、新制盛岡一高と連なる人脈の系譜は、本当に見事なものと感じ入ります。

高校野球も終わり、急に秋めいてきたこの頃ですが、お体にお気をつけ下さい。