賢治が1928年(昭和3年)6月に上京した時の作品に、「自働車群夜となる」があります。

1926年(大正15年)12月以来、賢治が1年半ぶりに見た東京の街路には、煙を立て蛙のような声でラッパを鳴らす、「自働車」の集団があふれていました……。

自働車群夜となる

博物館も展覧会もとびらをしめて

黄いろなほこりも朧ろに甘くなるころは

その公園の特にもうすくらい青木通りに

じつにたくさんの自働車が

行水をする黒い烏の群のやうに集って

行ったり来たりほこりをたてゝまはったり

とまって葉巻をふかすやうに

ぱっぱと青いけむをたてたり

つひには一列長くならんで

往来の紳士やペンテッドレデイをばかにして

かはりばんこに蛙のやうに

グッグッグッグとラッパを鳴らすマケィシュバラの粗野な像

最后に六代菊五郎氏が 赤むじゃくらの頬ひげに

白とみどりのよろひをつけて

水に溺れた蒙古の国の隊長になり

毎日ちがったそのでたらめのおどりをやって

昔ながらの高く奇怪な遺伝をもった

仲間の役者もふきださせ

幕が下がれば十時がうって

おもてはいっぱい巨きな黒い烏の群

きまった車は次次ヘッドライトをつけて

電車の線路へすべって出るし

きまらないのは磁石のやうに

一つぶ二つぶ砂鉄のかけらを吸ひつけて

まもなくピカリとあかしをつける

四列も五列もぞろぞろぞろぞろ車がならんで通って行くと

三等四等をやっとの思ひで芝居だけ見た人たちは

肩をすぼめて一列になり

鬼に追はれる亡者の風に

もうごく仲よく帰って行く

当時の東京は、1923年(大正12年)に襲った関東大震災から目覚ましい復興を遂げつつありましたが、実はこの災害こそが、日本の社会に自動車を普及させる大きなきっかけとなっていたのです。

こうした状況下で1923(大正12)年9月1日、関東大震災が発生し、東京や京浜地帯が大規模な火災に見舞われる。10万人近くが死亡し、被害総額も大きく、150億円程度と推定される当時の年間国民総支出の過半にのぼった。約4,500台を数えた東京市内の自動車も20%以上が失われた。しかし、この災害が、その後の自動車普及を促進する。

大震災によって、軌道を破壊された汽車や電車などの公共交通が、まるで役に立たなくなったからだ。それに対して自動車は、応急の交通機関として大活躍した。たとえば、「市内電車が開通するまで......市街自動車、臨時乗合自動車、臨時乗合船が主な交通機関として活躍したが、9月中の乗合自動車の1台についての平均延乗客数は、前年9月の約2倍に達している」(『東京百年史』1979)。

荷物の運搬も同様である。震災直後、国の内外から送られて芝浦桟橋に放置されていた莫大な量の救援物資が、内国通運(後の日本通運)の組織した民間輸送委嘱団の小型自動車の手で、たちまち一掃された。そこで政府は、翌年3月末までの期限を定めて輸入自動車の関税の優遇措置を講じた。これに乗じて、市電に壊滅的打撃を受けた東京市電気局はアメリカからT型フォード800台を輸入して乗合自動車として重用。のちに「円太郎バス」と親しまれることになる。

こうして関東大震災以後、「人と貨物の輸送手段」としての自動車普及が加速した。(高田公理「日本社会と自動車」2008より)

この描写は、東日本大震災によって運行不能となった三陸沿岸の鉄道と、その後のバスによる振替輸送やBRT(バス高速輸送システム)の導入を彷彿とさせ、今後の三陸の復興を考える上では、私たちをちょっと複雑な思いにもさせます。

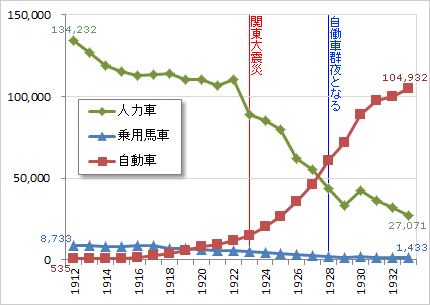

しかし震災というものが、その後の交通手段のあり方に与える影響には確かに甚大なものがあったようで、それは下のグラフを見てもおわかりいただけるでしょう。これは、片山三男「明治・大正・昭和初期の道路交通史」の「表2 諸車保有台数の推移」のデータより、1912年(大正元年)から、賢治が没する1933年(昭和8年)までの、人力車、乗用馬車、自動車の台数をグラフ化してみたものです。

このグラフを作ってみて、まず私が意外に感じたのは、大正時代の日本にはまだ「人力車」がこんなにもたくさん走っていたのか、ということです。何となく明治時代の風物のように思っていましたが、大正期においてもその数は、馬車よりも自動車よりも、桁違いに多かったのです。関東大震災前年の1922年(大正11年)までは、人力車の台数は若干減ってきているとは言え、まだ決定的な凋落というほどの状況ではありませんでした。

それがおそらく震災の影響で、人力車台数は1923年にがくんと減少し、その後はまるで坂道を転げ落ちるかのように、急激な衰退の道をたどっていきます。

一方、ちょうどそれと入れ替わりに、震災後に一躍増加のカーブを示したのが、「自動車」の台数でした。

そして、「人力車」と「自動車」の台数がついに逆転し、新旧の主役がまさに入れ替わったのが、くしくも賢治が東京に出て「自働車群夜となる」を書いた、1928年(昭和3年)のことだったのです。

というわけで、ちょうど賢治の後半生というのは、日本における道路交通手段の一大転換期に当たっていました。彼にとってはほんの1年半ぶりの東京でしたが、自動車増加のカーブが最も急峻だったこの時期、一気に街路を制圧した自動車の群れを目にした賢治は、一種異様な印象を受けて、この作品を書いたのでしょう。

だいたいにおいて賢治という人は「新しもの好き」で、多くの人が戸惑うような新奇な物に対しても、抵抗感より強い好奇心を抱くタイプだったと思うのですが、しかしこの「自動車」なるものが街を席巻する様子に対しては、かなりの違和感を覚えているようですね。

「あまちゃん」における北三陸駅駅長・大向大吉氏が、「モータリゼーション」の浸透を嘆いていたことなども、ちょっと連想します。

◇ ◇

まあ自動車に関する時代背景はこのくらいにして、「自働車群夜となる」の作品本文を見てみます。

まずは題名の、「自働車」という漢字がおもしろいですが、これは何も賢治の創案ではなくて、日本初の国産自動車メーカーの創業当時の名称が、「快進社自働車工場」だったことにも表れているように、「自働車」は 'automobile car'の訳語として、当時は一般に使われていた言葉の一つでした。しかし、元来'mobile'とは「動く」という意味ですから、その後一般化した「自動車」の方が、原語には忠実だったと言えます。

一方、現代において「自働車」という言葉を見ると、私などはあの Google が実用化研究をしている「自動運転車」を、連想してしまいます。あれは「自分で動く」だけでなくて、まさに「自分で働いて」いますからね・・・。

それはともかく、作品において賢治は自動車の集団を、「黒い烏の群」にたとえたり、また警笛を「グッグッグッグ」と鳴らす様子から、「蛙のやう」と表現したりもしています。夜の闇にまぎれて、運転している人の姿が目に入らなければ、この物体はまるでそれ自身が意志を持って動めいている、生き物のようにも感じられたでしょう。まさに「自動運転車」のようなイメージですね。

「烏」や「蛙」の比喩は、そのちょっとした不気味さや、それでいてどこかに漂う滑稽さを表現するのに、まさにうってつけの感があります。なかでも「蛙」というのは、その鳴き声のみならず、まん丸く出っぱった目玉、お腹を低くして四つ足で接地している姿勢など、言われてみれば本当にぴったりの喩えです。

10行目には、「ペンテッドレデイ」というカタカナ語が出てきますが、これは英語で'Painted Lady'、比較的大きなタテハ蝶の一種の通称で、右写真のように見事なものです(画像は Wikimedia Commons より)。

10行目には、「ペンテッドレデイ」というカタカナ語が出てきますが、これは英語で'Painted Lady'、比較的大きなタテハ蝶の一種の通称で、右写真のように見事なものです(画像は Wikimedia Commons より)。

賢治は推敲過程で、いったん「令嬢たち」と書いてから「ペンテッドレデイ」と直していますから、これは人間の淑女たちを指しているのでしょう。 烏や蛙に喩えられた自動車とは対極にある可憐さですが、烏や蛙に「ばかにされ」る立場に甘んじています。

そしてまん中あたりに、問題の「マケイシュバラの粗野な像」という、よくわからない言葉が出てきますが、これは難しいので後にまわします。

その次に、「六代菊五郎氏」と出てくるのは、六代目尾上菊五郎のことで、これによってこの作品において賢治は、この日「歌舞伎座」の舞台を見に来ていたのだということが判明します。六代目菊五郎は、この前年の1927年(昭和2年)に、「市村座」から「歌舞伎座」に移っていたのです。(右写真は Wikimedia Commons より、「菅原伝授手習鑑」で菅丞相を演ずる六代目尾上菊五郎)

その次に、「六代菊五郎氏」と出てくるのは、六代目尾上菊五郎のことで、これによってこの作品において賢治は、この日「歌舞伎座」の舞台を見に来ていたのだということが判明します。六代目菊五郎は、この前年の1927年(昭和2年)に、「市村座」から「歌舞伎座」に移っていたのです。(右写真は Wikimedia Commons より、「菅原伝授手習鑑」で菅丞相を演ずる六代目尾上菊五郎)

そうすると、作品の3行目に出てくる「その公園」とは、日比谷公園のことだろうかとも思ったりしますが、はっきりしたことはわかりません。

いずれにせよ、この1928年(昭和3年)当時の歌舞伎座は、1921年10月に漏電から全焼した後、再建工事中にまた関東大震災によって被災し、やっと1925年(大正14年)に完成した、三代目の立派な建物でした。この建物も、1945年に東京大空襲で消失します。

歌舞伎座(第3期:1925-1945, Wikimedia Commons より)

この時、賢治が観た歌舞伎の演目は何だったのでしょうか。作品中に、「最后に六代菊五郎氏が 赤むじゃくらの頬ひげに/白とみどりのよろひをつけて/水に溺れた蒙古の国の隊長になり・・・」とありますから、これは鎌倉時代の「元寇」を題材とした歌舞伎かと考えて、そのようなテーマの演目があるのか調べてみたところ、「科戸風元寇軍記(かとのかぜげんこうぐんき)」というのが見つかりました。

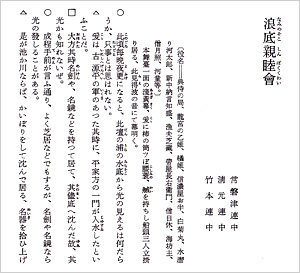

その「元寇軍記」の内容を調べつつ、ふと『新校本全集』の年譜篇を見てみましたら、この「蒙古の隊長」が出てくる演目は、河竹黙阿弥作の「浪底親睦会」という大喜利で、この年の6月1日から25日までの間、歌舞伎座にかかっていたと書いてあるではありませんか(『新校本全集』第16巻「年譜篇」p.377 注38)。

「浪底親睦会(なみのそこしんぼくかい)」とは、1881年(明治14年)に初演された滑稽浄瑠璃所作事で、海の底の竜宮城において、壇ノ浦の合戦で敗れ海に沈んだ平知盛が主催者となって、古今の様々な水難者・・・日本武尊の船が嵐に遭った時に海神の怒りを鎮めるために入水した妻の橘姫、安政の大獄で追われ西郷隆盛とともに入水した僧月照、京都の桂川に身投げ心中をした長右衛門とお半、自休和尚の愛に悩み身を投げた稚児白菊と後を追った自休、それに竜宮の乙姫と、河童や海坊主・・・などを招待し、「親睦会」を催すという趣向です。

最後は、漁師の芝蔵と、当時最新式の潜水服に身を包んだ河太郎(五代目尾上菊五郎)が、乙姫との結婚の権利を賭けて踊り競べを行い、乙姫の判定で勝利を収めた河太郎が、目出度く乙姫と婚礼を挙げる、という幕切れになっていました。

まあ、他愛もない笑劇ですが、当時は「親睦会」という言葉が流行り始めたところだったということで、これが意外に観客に受けて好評だったと、『明治文学全集9 河竹黙阿弥集』の、河竹登志夫氏による解説に書かれています。

しかし、上の筋書きを見ていただいたらわかるとおり、河竹黙阿弥による原作では、「蒙古の隊長」は実はどこにも出てこないのです。

『明治文学全集9 河竹黙阿弥集』の解説には、「後に六世菊五郎が復演」とあって、やはり六代目が演じたのはこれだったのでしょうが、潜水服がさほど珍しくもなくなった時代に合わせ、最後の「踊り競べ」を、「蒙古の隊長」の踊りに改訂したのかもしれません。

ちなみに、こちらの「過去の俳優祭」というページには、平成6年5月26日に第28回俳優祭の演し物として、「浪底滑稽親睦会(なみのそこおどけパーティー)」という企画が行われ、「クラブ竜宮城の大ママ乙姫が中村雀右衛門、同小ママヒー子が七代目尾上菊五郎……」という配役で、伴奏の義太夫の方々は全員が黒い水泳用ゴーグルを着用して演奏したということですから、やはりいろいろ適当に趣向を変えて、お遊びをするのでしょう。

おそらくこの蒙古の隊長による「でたらめのおどり」には、賢治も大いに笑ったのでしょうが、幕が下りて夜更けの街に出てみると、やはり「巨きな黒い烏の群」が居丈高に幅を利かせていました。歌舞伎座で三等四等の席で観たような人は、「鬼に追はれる亡者の風に」帰るしかなかったというわけです。「ひかりの素足」の一場面も、連想させられるところですね。

(『明治文学全集9 河竹黙阿弥集』より)

◇ ◇

最後に、さっきは後まわしにしていた「マケイシュバラの粗野な像」という言葉について、考えてみます。

まず、「マケイシュバラ」というのは、サンスクリット語の'Mahesvara'(マヘーシュヴァラ)のことで、インド神話の三最高神の一柱、破壊神である「シヴァ」を指しています。漢訳は「摩醯首羅」で、仏教に取り入れられると「大自在天」になりました。

まず、「マケイシュバラ」というのは、サンスクリット語の'Mahesvara'(マヘーシュヴァラ)のことで、インド神話の三最高神の一柱、破壊神である「シヴァ」を指しています。漢訳は「摩醯首羅」で、仏教に取り入れられると「大自在天」になりました。

右の画像は Wikimedia Commons より、「三目八臂(三つの目と八本の腕)」の姿の「大自在天」です。

詩の中で、「マケイシュバラの粗野な像」と言われているからには、自動車が集まっている「公園」に、その神様なり天人の「像」があるのかと考えてみることもできますが、日本の屋外の公園で、そのような像が立てられているところがあるなどとは、聞いたこともありません。

しかし、その「像」というのがあるとすればそれはどういうものなのか、一応その姿を見ておきたいところです。

日本で最も有名なマケイシュバラ像は、京都の三十三間堂(蓮華王院)にある「二十八部衆像」の中の「摩醯首羅王像」かと思われ、ツイッターに上げられていた画像を、下に引用させていただきます。この画面では像の一部しか見えないかと思いますが、画像部分をクリックしてツイッター本家のサイトに飛ぶと、全身像が表示されます。

【京都・三十三間堂/摩醯首羅王(二十八部衆)(鎌倉)】木造彩色、玉眼。161cm。ヒンズー教のシヴァ神。大自在天ともいう。上半身裸で右手は肩の高さへ上げて掌を開き、左手は頂部に鳥が付いた杖を握る。驚きに近い忿怒の表情を浮かべる。 pic.twitter.com/LA7PwGklmK

— 美しい日本の仏像 (@j_butsuzo) October 16, 2014

以上で、「マケイシュバラ」の姿形についてはひとまずわかりましたが、これが「自働車群夜となる」に登場してくるその意味については、まだ皆目見当も付きません。

そこで、「賢治の作品で困ったらまず『語彙辞典』」ということで、とりあえず『定本 宮澤賢治語彙辞典』で「マケイシュバラ」を調べてみると、次のように書かれていました。

マケイシュバラ 【宗】 摩醯湿伐羅は Mahesvara(梵)の音写で、摩醯首羅(まけいしゅら)とも書く。宇宙の主宰神である大自在天のことで、三目八臂(三つの目と八つの腕)の姿が普通。シヴァ神の別名でもある。詩[自働車群夜となる]に「マケイシュバラの粗野な像」、詩「〔温く含んだ南の風が〕」の下書稿(一)[密教風の誘惑]の手入れ稿に「マケイシュバラははるかな北で/六頭首ある馬を御し/しづかに玻璃の笛を吹く」とある。両詩ともマケイシュバラが唐突に現れており、その意味するところは判然としない。

ということで、頼みの『語彙辞典』をもってしても、残念ながら「その意味するところは判然としない」とのことです。ただ、「マケイシュバラ」が登場するもう一つの作品として、ここで指摘されている「〔温く含んだ南の風が〕(下書稿(一))」の手入れ稿は、あらためて確認しておく必要があるでしょう。

下記に、その箇所を抜粋してみます。

たちまち百のちぎれた雲が

白鳥座から琴(ライラ)へかけて

難陀龍家の紋様を織り

マケイシュバラははるかな北で、

六頭首ある馬を御し

しづかに玻璃の笛を吹く

……蛙の族はまた軋り

セヴンヘヂンは遠くでわらふ……

これまた、難解な言葉がいろいろと出てきて、さらに手ごわい作品ですが、そもそもこの「〔温く含んだ南の風が〕」という作品は、賢治が夏(7月5日)の夜に天空一面の星々を眺めながら、西域方面の情景をイメージしているものでした。上記の最後には、「蛙の族はまた軋り……」という一節が出てきますが、作品全体の背景には一貫して、たくさんの蛙たちの鳴き声が響きわたっています(下記は「下書稿(二)」より)。

蛙の族は声をかぎりにうたひ

ほたるはみだれていちめんとぶ

……赤眼の蠍

萓の髪

わづかに澱む風の皿……

蛍は消えたりともったり

泥はぶつぶつ醗酵する

……風が蛙をからかって、

そんなにぎゅっぎゅっ云はせるのか

蛙が風をよろこんで、

そんなにぎゅっぎゅっ叫ぶのか……

さてここで、「自働車群夜となる」と「〔温く含んだ南の風が〕」という二つの作品を振り返ってみると、確かに『語彙辞典』が指摘するとおり、「両詩ともマケイシュバラが唐突に現れており…」というのが、素直な実感です。

しかし、あえてその共通点を探ってみると、どちらにおいても「マケイシュバラ」は、「蛙の声」に乗って登場していることに気がつきます。前者では「グッグッグッグ」という音、後者では「ぎゅっぎゅっ」という声……。

そこで、「マケイシュバラ」あるいはそのインドにおける元の名前である「シヴァ」と、「蛙」との間には、はたして何かの関係があるのか、調べてみました。

そこで、「マケイシュバラ」あるいはそのインドにおける元の名前である「シヴァ」と、「蛙」との間には、はたして何かの関係があるのか、調べてみました。

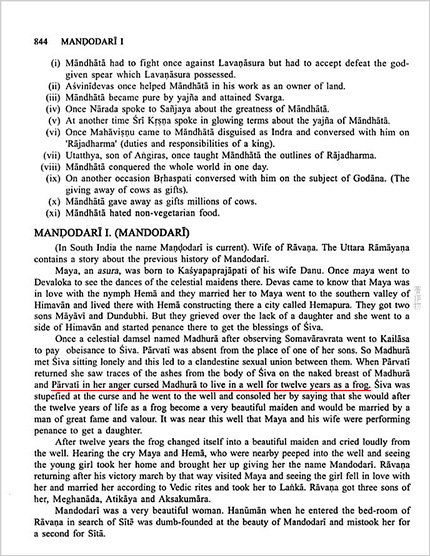

すると、'Encyclopaedic Dictionary of Puranas'(Swami Parmeshwaranand 著)という本に、古代インドの叙事詩『ラーマーヤナ』の「ウッタラ・カーンダ」の巻の叙述として、次のような記載がありました。

ある時、マドゥラーという天女が、シヴァに敬意を表するためにカイラス山にやって来た。この時、シヴァの妻のパールヴァティは不在だった。マドゥラーは一人座しているシヴァと出会い、二人は秘かな情事に及んでしまった。帰還したパールヴァティは、マドゥラーのはだけた胸に、シヴァが体にまとっている灰が付着しているのを見つけて、怒りのあまりマドゥラーに呪いをかけ、蛙の姿にして12年間にわたり井戸の中に閉じ込めてしまった。心を痛めたシヴァは井戸のところへ行き、マドゥラーが蛙の姿で暮らす12年の後には、美しい乙女となり、名誉と力のある男と結婚できるだろうと告げた。

Encyclopaedic Dictionary of Puranas, 第1巻, p.844(下線は引用者)

つまりこのお話は、この世に意のままにならぬものなどないはずの最高神シヴァ(=マケイシュバラ)といえども、自らの過ちと妻の怒りの前にはなすすべもなく、許しを乞う蛙の声にひたすら胸を痛めつつ、12年間も聞きつづけているしかなかった、というアイロニーを語っているのです。

'Five Holy Virgins, Five Sacred Myths'というインド神話に関する論文よれば、この逸話は、数々の版がある『ラーマーヤナ』の中でも、テルグ語版の「ウッタラ・カーンダ」の巻に記載されているということですが、またこれは日本語版Wikipediaの「マンドーダリー」の項目にも書かれてるエピソードで、それなりに知られていることなのでしょう。

さて、ここでもしも賢治が、このシヴァと蛙のエピソードを知っていたとしたらどうでしょうか。「自働車群夜となる」では「グッグッグッグ」という蛙のような自動車のラッパ音を聞き、「〔温く含んだ南の風が〕」で「ぎゅっぎゅっ」と叫ぶ蛙たちの声を聞いた時、そこから蛙の声を悲しく聞いたという「シヴァ=マケイシュバラ」を連想したということも、ありえなくはありません。

ということで、「マケイシュバラ」と「蛙」とのつながりについて考えてみたのですが、実はすでに入沢康夫氏は、『プリオシン海岸からの報告』所収の「スウェン・ヘディンの空想」という論考において、この「〔温く含んだ南の風が〕」と「自働車群夜となる」という二作品を採り上げた上で、そこに登場するキャラクター間の関係について、とっくに課題として提起しておられるのです。

なお、マケイシュバラについては、やはり校本全集第十二巻(上)に収められている「「東京」ノート」中に記された「自働車群夜となる」という詩中にも、次のようにある。

じつにたくさんの自働車が

(六行略)

かはりばんこに蛙のやうに

グッグッグッグとラッパを鳴らす

(一行アキ)

マケイシュバラの粗野な像右の一行は、あるいはメモ的な記入かもしれないが、蛙の声と結びつくような形で、これが記されていることは、賢治の想像的世界の中で、どうやら、「蛙」と「マケイシュバラ」と「ヘディン」の三者に、かなり濃密なつながりがあったことをうかがわせる。蛙とヘディンの関係は、ヘディンが砂漠で蛙を喰べたというエピソードが当時かなり知られていたということは、草野心平氏の詩その他で知ることができる。だが、これも、当時の日本で広く知られるもととなった本が何かとなると、今の私にはわかっていない。これまた、識者の御教示にまちたいと思う。(『プリオシン海岸からの報告』p.196-197)

上で、蛙とヘディンの関係を示すものとして触れられている「草野心平の詩」とは、『第四の蛙』(1964)所収の「新氷河時代」のことでしょう。

新氷河時代

第五の氷河時代がいつかまた。

おとなしい地球にくるだらう。

南や北の極からぢりぢりと。

空気もひび割れ。

青ガラスの陣陣で迫つてくるだらう。

そうして蛙たちは死ぬだらう。

人間たちも死ぬだらう。

けれども蛙たちは死に絶えず。

人間たちも生きのこるだらう。

二つも三つも氷河の時代を経験した蛙たちは。

矢張りなんとか生きのこつて。

例えばさうだ。曽て蛙は。

タクラマカン沙漠のなかの草の河で。

ヘディンを死なせず生きる契機を與へて死んだのだが。

生きのこつてゐたから水たまりの水と一緒に協力してヘディンを

死から救つたことはたしかである。

おだやかな地球に動植物は繁栄し。

蛙たちも鳴きつづけた。

(おだやかでないのは核や爆弾)

(颱風圏。)

とは別にジリジリとやがて。

第五の氷河時代はくるだらう。

ここで、「(蛙がヘディンを)死から救つた」というのは、タクラマカン砂漠で飢えて死にそうになっていた探検家スウェン・ヘディンが、蛙を捕まえて食べて、どうにか命をつないだというエピソードを指しています。金子民雄著『宮沢賢治と西域幻想』に、ヘディンの旅行記『アジア横断』(1899)からの次のような引用が掲載されていますので、下に孫引きさせていただきます。

このとき夜の八時だった。水溜りから幾度も幾度も水を飲むと、焚火を起し、その脇に坐って、長いこと焔をじっと見詰めていた。しかし、私は飢えの苦しみに苛れた。少しは腹の足しにしようと思って、いくらかの草とか葦の新芽、また水溜りから若い蛙の群(a bunch of young frogs)を集めた。この蛙は手に負えなかった。そこで頭の後部をつまんで呑み込んでしまった。(金子民雄『宮沢賢治と西域幻想』p.116)

入沢氏が想定しておられるように、「賢治の想像的世界の中で、どうやら、『蛙』と『マケイシュバラ』と『ヘディン』の三者に、かなり濃密なつながりがあった」とすれば、この砂漠におけるエピソードは「ヘディン」と「蛙」の二項をつなげてくれるものでした。

そして、今回ご紹介したシヴァ神と蛙乙女の話は、「マケイシュバラ」と「蛙」との関係を示唆するものです。

まあ、賢治がこのようなインド神話の一挿話を知っていたかどうかは全くわかりませんが、たまたま個人的に今月初めに、福島県いわき市の「草野心平記念文学館」を訪ねて、たくさんの蛙たちに出会ってきたというご縁もあり、ここにメモとして記しておきます。

入沢康夫

拙論にまで触れていただいて、恐縮しています。あれは、1976年に「四次元」に載せたものですが、その御、金子民雄氏の二著、『山と雲の旅』(れんが書房新社1979)と『宮沢賢治と西域幻想』(白水社1988)とによって、私が未解決の宿題として残した諸点は、ほぼ全て答が出されたように思います。

入沢康夫

一字訂正 誤 その御 正 その後

hamagaki

入沢康夫さま、さっそくにコメントをいただきましてありがとうございます。

賢治の作品で「マケイシュバラ」が登場する、「自働車群夜となる」と「〔温く含んだ南の風が〕」という二作品を読んでいて、何故かどちらも「蛙」と一緒に出てくるなあ、と思って調べていたところ、すでに37年も前に、入沢さんがご著書において「マケイシュバラと蛙(とヘディン)」のつながりを指摘しておられたことに気がつき、こちらこそ恐縮しつつも引用させていただきました。

(また私としては、貴著『ネルヴァル覚書』の「序章―マケイシュバラの笛」において、「この十九世紀中葉のフランス詩人の精一杯東方へ向って差し延ばした指先が、われらの宮沢賢治の西方へと差し出した指先と、図らずも微かに触れ合った…」と書かれている箇所にも、感動を覚えておりました。)

それにしても、この「自働車群夜となる」に出てくる、「マケイシュバラの粗野な像」という言葉は、やはり前後とのつながりがよくわかりません。

「「東京」ノート」においては、前行の「グッグッグッグとラッパを鳴らす」の横の欄外に書かれているので、その前の部分との関連で見るのが自然かと思うのですが、次のページでは、六代菊五郎が演じる「蒙古の国の隊長」が出てくるので、その勇壮な様子から「マケイシュバラの像」を連想したと考えられなくもないですし・・・。

KATSUDA

とっぴな考えかもしれませんが、この詩の「マケイシュバラ」は、並んでいる自動車を指すのではないでしょうか。

というのは、シヴァは大黒天でもあるからです。

とりあえずWikipediaから引用しますと、

ヒンドゥー教のシヴァ神の化身であるマハーカーラは、インド密教に取り入れられた。“マハー”とは大(もしくは偉大なる)、“カーラ”とは時あるいは黒(暗黒)を意味するので大黒天と名づく。あるいは大暗黒天とも漢訳される。その名の通り、青黒い身体に憤怒相をした護法善神である。

密教の伝来とともに、日本にも伝わった。日本で大黒天といえば一般的には神田明神の大黒天(大国天)像に代表されるように神道の大国主と神仏習合した日本独自の神をさすことが多い。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%BB%92%E5%A4%A9

さて、この当時の日本の自動車というと「円タク」が思い浮かびますが、詩の中で「きまった車は次次ヘッドライトをつけて 電車の線路へすべって出るし」とあるのは、舞台がひけた劇場の前に並ぶタクシーの中で、客がついた(きまった)のが走り出すことを言っているように思いました。

円タクの正面

http://andthings.exblog.jp/14461239

川越市喜多院の大黒天

http://www.kawagoe.com/kitain/history-culturalasset/mahakala/mahakala.jpg

こじつけのようですが(笑)、両方とも黒いですし、賢治は当時の自動車から大黒天を連想したのかもしれない、などと思いました。

hamagaki

KATSUDA さま、書き込みをありがとうございます。

なるほど、「マハーカーラ(大黒天)」も、シヴァ神の化身の一つと言われているのですね。

シヴァは身体に「灰」をまとって、肌は青黒いということですから、自動車の黒色とともに、作品にもあるような「ほこりっぽさ」の雰囲気も漂います。

また作品の最後の方では、車が列をなして走る横を心細く歩く人々のことを、「鬼に追はれる亡者」と喩えていますが、インドやチベットにおけるマハーカーラの図像は、日本の微笑ましい「大黒さん」とは異なって、まさに「黒鬼」という感じですから、自動車が歩行者を脅かしている様子にもぴったりですね。