「口語詩稿」に、「〔この医者はまだ若いので〕」という作品があります。

この医者はまだ若いので

夜もきさくにはね起きる、

薬価も負けてゐるらしいし、

注射や何かあんまり手の込むこともせず

いづれあんまり自然を冒涜してゐない

そこらが好意の原因だらう

そしてたうたうこのお医者が

すっかり村の人の気持ちになって

じつに渾然とはたらくときは

もう新らしい技術にも遅れ

郡医師会の講演などへ行っても

たゞ小さくなって聞いてゐるばかり

それがこの日光と水と

透明な空気の作用である

こゝを汽車で通れば、

主人はどういふ人かといつでも思ふ

この美しい医院のあるじ

カメレオンのやうな顔であるので

大へん気の毒な感じがする

誰か四五人おじぎをした

お医者もしづかにおじぎをかへす

この医師は、若くして医院を開業し、患者のために尽くして、儲けを追求するわけでもなく、さりとて学問を究めようとしている風でもなく、同業者の間でも、村人に対しても、いつも控え目な態度でいるようです。村人からは好意を持って迎えられ、賢治もそれに共感している様がうかがわれます。

若い医者が主人公となるテレビドラマには、高度な先進医療の前線で活躍するエリートとか、逆に大学医局に背を向けて地域医療に奮闘する熱血青年医師とかいうパターンがありますが、そのどちらでもなく、「大志」などというものからはほど遠い様子です。謙虚に、淡々と静かに自分のやるべきことをやる、という雰囲気ですね。

こういうキャラクターは、ドラマになるような一般的ヒーロー像とはかけ離れていますが、この作品において賢治は、このような彼に、自分の理想の一つの型を投影しているのではないでしょうか。

小さな医院の開業医が行う治療というのは、設備を要する手術などができるわけでもありませんので、病気の診立てにもとづいて、適切な薬剤を選びその適量を配合した「処方箋」を書き、それに従って調合された薬を患者に服用させるということに、ほとんど尽きます。「注射や何かあんまり手の込むこともせず」というのは、やはりこの医師が薬を処方するという治療に徹していることを、表しているのでしょう。

ところで、医者がこういう風に診断し処方箋を書くという仕事は、ある時期の賢治が熱心に行っていた「肥料設計書を書く」という作業に、とてもよく似ています。

どちらも、まずは相手の話をしっかりと聞き、次に直接その身体または土壌の状態を調べ、その所見を自らの知識と経験と照らし合わせて、その体または土の状況を改善するのに最も適した化学物質の配合を考え、それを紙上に表現するのです。

この作品において賢治はおそらく、両者のアナロジーを感じつつ、この若い医者が「すっかり村の人の気持ちになって/じつに渾然とはたらく」ことを、賞賛しているのでしょう。

ここで私が思うのは、この医者の人間像は、賢治が「〔雨ニモマケズ〕」に描いたものに、通ずるところがあるのではないか、ということです。

「夜もきさくにはね起きる」ところは、「東ニ…」「西ニ…」の箇所の行動的な献身を思わせますし、「薬価も負けてゐる」ところは、「慾ハナク」に相当します。「お医者もしづかにおじぎをかへす」という態度は、「イツモシヅカニワラッテヰル」の感じですね。

だからと言って偉い先生なのかというと、「郡医師会の講演などへ行っても/たゞ小さくなって聞いてゐるばかり」という有り様で、これはまさに「デクノボー」の生き方に一致するのではないでしょうか。

行動的で、献身的で、抑制的で、そして人の前では謙虚さを通り越して卑屈さにも甘んじる・・・。後の賢治が、「サウイフモノニ/ワタシハナリタイ」と書いたような人の姿が、ここにあります。

1926年(大正15年)、賢治は農学校を自ら退職し、地人協会の活動や肥料設計相談に精力を注ぎ込んでいきました。この際に、自らも一人の農民となることで彼が目ざしたのは、まさにこの作品の一節にあるような、「すっかり村の人の気持ちになって/じつに渾然とはたらく」ということだったろうと、私は思います。

しかしながら、現実には賢治と村の人々との関係は、彼の理想のように「渾然と」とはいかず、彼我の間には越えがたい溝が横たわったままでした。賢治自身は、「すっかり村の人の気持ちに」なろうとしていたのでしょうが、現実の農民の考え方に対しては、事あるごとに様々な違和感を覚え、それを作品にも吐露しています。村人から賢治に対しても、例えば「金持ち息子の道楽」と見る視線は根強く、「同志」として受け容れるには至りませんでした。

どうして賢治は、この若い医者のように、「すっかり村の人の気持ちになって/じつに渾然とはたらく」ことができなかったのか・・・。

これは、羅須地人協会時代の賢治を考える上で、最も重たい問題の一つです。

その要因は、賢治の側にも村人の側にもあったと言えるでしょう。しかし、この「若い医者」との対比で考えるならば、これを各々の「側」に内在する問題のためであるとするよりも、双方を包む「制度」の問題であると考える方が、現実的だと思います。

賢治もこの若い医者も、高等農林学校や医学校で学んできた科学的知識をもとに、肥料設計書や処方箋を書く「専門家」として、村人と関わっています。その意味では、二人とも村人と「対等」な位置にいたわけではありません。

しかし医者の方は、村人に専門知識を提供することで、「診察代」という対価を得られるという制度に自らを組み込んで、自分も生きています。たとえ時々「薬価も負けて」いたとしても、村人のおかげで医者は生活できているわけですから、村人は医者に対して何も引け目に感じる必要はありません。前回の記事でご紹介した言葉を使えば、両者の関係は「フラット」ではないけれども、社会制度によって「なめらか」につながっているのです。

これに対して賢治は、無料で肥料設計書を書き、無料で若者たちを教えました。これは賢治の奉仕の精神の発現でもあったでしょうが、多くの人は、「純粋贈与」を心おきなく受け取ることには、慣れていません。こちらから依頼して無料の肥料設計書を書いてもらうばかりでは、だんだんと負債を背負っていくような気持ちにもなるでしょう。それで多くの村人が、賢治の活動を当初は遠巻きに眺めるという態度をとったのも、無理からぬことと思えます。

村人と賢治との間は「なめらか」ではなく、「膜」が存在し続けたのです。

これを言葉を換えれば、医学の場合には個人で専門知識を活用するビジネス・モデルがすでに存在したが、土壌学・肥料学に関しては、残念ながらそれがなかった、ということになるかと思います。現代になっても、医者が診療所を開くように、個人が「肥料設計事務所」を開業するというビジネスが存在していないのは、そこまで専門的に肥料の匙加減を行ったとしても、そのコストに見合っただけの収穫量増加が見込めないからなのかもしれません。

ただ、賢治が後に東北砕石工場の嘱託技師として職に就いた時には、かねてから自分が求めていた仕事にめぐり会えたという思いが、多少ともあったのではないかと思います。

単に工場長に対して専門的な助言をするという役割には自分をとどめず、病み上がりの体に鞭打ち、あえて一介の「セールスマン」となって東北の各地を歩いた理由は、そこにもあったはずです。自分の知識を活用しつつ販売した石灰肥料が、農民の生活を楽にする助けになり、同時に自らの生活をも支えてくれるという「持続可能な」モデルに、これはなったかもしれないのです。

結局は、道半ばで病に倒れてしまったのですが・・・。

賢治は、教師としては生徒との間に「なめらか」なつながりを築き、生き生きと仕事をしていたのだと思いますが、学校を辞めて農村に飛び込むと、そこでは困難に直面しました。そんな時に、医療という制度に守られながらではありますが、「すっかり村の人の気持ちになって/じつに渾然とはたらく」若い医者を見て、思わず心を寄せたのが、この作品なのかと思います。

◇ ◇

さて一方で、賢治の創作の常として、こういう作品はたいてい実体験にもとづいていますから、いったいこの「若い医者」というのは誰なんだろうということにも、興味が湧いてきます。

それを考えてみるために、まずこの作品が書かれた時期を推測しておくと、この草稿が「黄罫詩稿用紙」に書かれていることから、羅須地人協会時代、すなわち1926年から1928年の間に書かれた可能性が高いと思われます。内容的にも、医師と村人との関係に注目しているところなど、上記のように羅須地人協会時代の賢治の思いに通ずるところが大きいと感じます。

屋外の出来事の描写ですので、1928年後半から1930年頃、および1931年9月以降の病臥期は除外できますが、東北砕石工場技師をしていた1931年2月~9月の可能性を否定する確実な根拠は、現時点の私にはありません。しかし、この時期のものであることが明確な作品は、すべて手帳にメモされた文語体の色彩が濃いもので、本作品の雰囲気とは、かなり異なっています。

ということで、とりあえずは1926年~1928年の羅須地人協会時代のものではないかと考えつつ、考察を進めてみます。

作品中には、この若い医者が所属する組織として「郡医師会」が登場しますが、これは、花巻町が含まれる「稗貫郡医師会」の可能性が高いでしょう。汽車で通るたびに医院の主人はどんな人かと思っていたというのは、よその土地ではなくて地元のことと考えるのが自然です。

また、作品中の描写から、賢治はこの医師と面識がなかったことがわかります。

さらに、汽車から医院が見えたということですから、東北本線または岩手軽便鉄道の沿線に、この医院はあったと思われます。

あと、この作品の初期形には、「ベースボールなどもやりたさう」との一節があり、当時の常識的に考えると、男性医師であったと思われます。

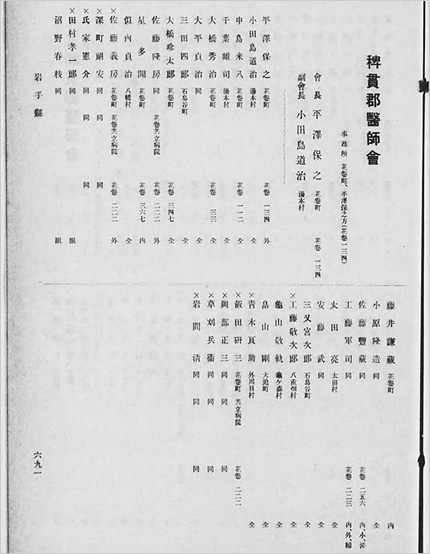

以上の予備的考察をもとに、国会図書館の「近代デジタルライブラリー」から、1933年(昭和8年)に日本医師会が発行した『健康保険医名簿』という文書を見てみました。これは、1932年(昭和7年)10月時点での、日本医師会に所属する全国の医師が、地区医師会ごとに掲載されているものです。

上記のように、作品が1926年~1928年のものだとすると、「この間には開業していたが、1932年時点では転居・死亡などしていたため、この名簿の稗貫郡医師会の項には掲載されていない」という可能性も否定はできませんが、これは現実的には確率の低いことと思いますので、この資料を用います。

さて、1933年刊『健康保険医名簿』の「稗貫郡医師会」のページは、次のようなものでした。(クリックすると別ウィンドウで拡大表示されます)

上記のうちから、やはり賢治の地元のことだろうとの推測にもとづき、住所が「花巻町」である医師を選び、また開業医のことですから「花巻共立病院」に所属する7名の医師を除くと、候補者は以下の12名になります。(1929年に花巻町と花巻川口町は合併して、新たな花巻町となっています。)

平澤保之

中島米八

大橋秀治

大平貞治

大橋珍太郎

星多聞

田村孝一郎

沼野春枝

藤井謙蔵

小原隆造

佐藤豊蔵

工藤軍司

これを順に検討してみますが、まず作品に登場するのは、郡医師会の講演会で「たゞ小さくなって聞いてゐるばかり」の若い医者だというのですから、郡医師会会長の平澤保之氏は除外してよいでしょう。

3番目に出てくる大橋秀治氏は、小学校で賢治と同級生で、当時の八木先生から「秀才の三治」と並び称されたという人ですから、賢治とは面識があったわけで、やはり除外できます。

5番目の大橋珍太郎氏は、賢治よりはるかに年上の地元の名士で、賢治との面識もありますから、もちろん除外できます。

7番目の沼野春枝氏に関しては、名前からは女性であると思われ、そうであれば上記のように男性医師であろうとの推定から、除外できます。

9番目の藤井謙蔵氏は、妹トシの元主治医であり、1922年11月27日のトシ臨終の日にも往診してくれたという人ですから、これも除外できます。

10番目の小原隆造氏に関しては、泉沢善雄氏のWebサイト「オッホの森」の「戦前の吹張町界隈地図(1)」によれば、舘坂小路の税務署の向かいあたりに、「小原医院」があります。医師会の名簿では花巻町で他に小原姓の開業医はいないので、もしここが医院の場所であれば、東北本線や岩手軽便鉄道の汽車から見ることはできず、除外できることになります。

11番目の佐藤豊蔵氏に関しても、やはり「戦前の吹張町界隈地図(1)」によれば、花巻警察署の一軒おいて北の末広町に、「佐藤医院」があります。医師会の名簿では花巻町で他に佐藤姓の開業医はいないので、もしここが医院の場所であれば、東北本線からは直線距離で180m以上あり、岩手軽便鉄道からはさらに遠いので、汽車から見ることは困難であり、除外できることになります。

12番目の工藤軍司氏に関しては、現在花巻市一日市にある「医療法人工藤医院」のサイトの「施設案内」によれば、「医療法人工藤医院は1929年工藤軍司先生により花巻市に産婦人科・外科医院として開院しました」とあります。この作品が書かれたのが、1926年~1928年の羅須地人協会時代だとすると、工藤医院はまだ開業しておらず、除外できることになります。

以上、100%確実とまでは言い切れない根拠も中にはありますが、「この美しい医院のあるじ」であった可能性が比較的高い医師の候補としては、現時点で次の4名が残っています。

中島米八

大平貞治

星多聞

田村孝一郎

残念ながら今のところ私には、これ以上特定する情報はありません。また今後も気にかけつつ、資料があれば調べてみたいと思いますが、何か情報がありましたら、ご教示をいただければ幸いです。

ばばば

農業技術者にはきわめて耳の痛いお話でした。

肥料設計の技術者は、国や県市町村や農協などの団体の職員か、肥料メーカーに勤めている人が多いですね。個人で開業している人が全くいないわけではありませんが、定年退職後の悠々自適の方だったりして、きわめて少ないです。

賢治の肥料設計書は現在の目から見ても優れたものですし、死の床にまで肥料相談に農民が訪れるほど期待もされていたわけですが、残念ながら開業するのは無理だったでしょう。

まあ医師も勤務医の方も多いですし、個人開業でなくとも賢治の理想に近い会社、東北砕石工場での仕事がもっと続けられたら賢治にとっても、農民にとっても良かったのに、と思います。

それにしても、作中の医師を4人までしぼるとは、まるで名探偵のような推理をいつも楽しませていただいております。

hamagaki

ばばば様、ご教示ありがとうございます。

まったく他意はなく書いた記事でしたが、農業技術の専門の方にとって「耳の痛い」ことになったとは、誠に申しわけありませんでした。

現代において、少数ながら個人で肥料設計の開業をしておられる方もいらっしゃるとは、恥ずかしながら存じ上げませんでした。

賢治が精魂込めた営みが、今も脈々と生きているのですね。

ところで、上では「ビジネス・モデル」などという言い方をしてしまいましたが、もしも賢治が、地人協会や肥料設計の活動を、2年とかいう単位ではなくて10年、20年にわたって続けていたならば、その時はビジネスなどというレベルを越えて、農民との間にもっと深い人間的な信頼関係も生まれていったのではないか、という気もします。

もちろん文学の面においてもですが、こういう社会活動の面においても、賢治が進もうとした道を病気が阻んでしまったことが、かえすがえすも残念です。

耕生遊心居士

>もしも賢治が、地人協会や肥料設計の活動を、

>2年とかいう単位ではなくて10年、20年にわたっ

>て続けていたならば、その時はビジネスなどと

>いうレベルを越えて、農民との間にもっと深い

>人間的な信頼関係も生まれていったのではないか、

>という気もします。

実はそういった試みを行おうとしているのが、私の計画している(計画だけですが・・・)白山地人協会です。

もっとも今はまだ痴人協会あるいはせいぜいが知人協会にとどまっているようですが(笑い)。

追伸:最近、コメント名を耕生から遊心へ、さらに耕生遊心居士へと変更しました。ややこしいですが、春耕の季節になったら耕生に戻ろうと思っていたのですが、遊心の名前も捨てがたく、また最近、生死の境を彷徨った貴重な体験も盛り込み、上記のような長い名前になりましたので、ご了解ください。おかげさまで、最近は大変好調で、精神科医のアドバイスも聞かず、あちこち飛び回っております。

最近、Wikipediaに「小菅健吉」のページを立ち上げましたので、ご笑覧ください。まだまだ編集中ですが、いずれは、宮澤賢治との再会から、羅須地人協会の解明まで広げたいと思っておりますので、ご期待下さい。

七色の谷

美しいものが欲しくなって宮沢賢治を検索し、こちらのブログに出会えました。 そして早速に賢治の美しい心に出会え、とても感激致しました。 丁度最近、大学間の競争が原動力となり研究に打ち込む医大生や教授陣、薬品会社と一体となる役人と為政者の世界に失望感と恐怖を感じていた所でしたので感動は尚更でした。 さすが賢治さん、本質を捉えていますね。 未来を予測しているようにも感じられます。

このような詩と出会わせて下さった事に感謝致します。

hamagaki

>耕生遊心居士 さま

コメントをありがとうございます。

「白山地人協会」の壮大な構想については、数年前にも花巻でお聴かせいただいて、その夢にはずっと憧れを持っておりました。

どうかじっくりと、暖め、孵化させ、育てていって下さることを、はるか彼方からお待ちしております。

それから、Wikipediaの「小菅健吉」の項については、少し前に調べ物をしていた時に偶然見つけて、「おや、こんな項目ができているのか」と思って読み始めると、その記述内容から、耕生遊心居士さんが書かれたものとわかりました。

「人物と生涯」の部分では詳細な伝記的事項を調査整理されていて、これはとても有益な資料と存じます。まずその点については、私もありがたく感じております。

ただ、記述の中には根拠の薄弱な耕生遊心居士さんの個人的見解が混入しており(「詩ノート」の「病院」の解釈など)、このままWikipediaに載せておくと、多くの閲覧者を混乱させてしまうのではないかと、危惧しています。

私としては、Wikipediaに掲載するのは十分な根拠のある客観的事項だけにしておき、耕生遊心居士さんの個人的見解は、また別の場で発表されるのがよいと考えるのですが、いかがでしょうか。「羅須地人協会の解明」などの今後の展開についても、そうです。

ご検討いただければ幸いです。

>七色の谷 さま

丁寧な書き込みをいただき、ありがとうございます。

賢治のこの作品に描かれている「若い医者」の姿と、マスコミに登場する現代の医学界の様子を比べてみると、ほんとうに別世界の出来事ですね。こっちを読むと、心が洗われるような感じがします。

そして、上の本文では触れられませんでしたが、

郡医師会の講演などへ行っても

たゞ小さくなって聞いてゐるばかり

というこの医師のあり方が、

それがこの日光と水と

透明な空気の作用である

というところが、私は何とも大好きです。

ほかの何よりも、こういう日光と水と、透明な空気のもとで生きていたいと、個人的には思います。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

耕生遊心居士

耕生遊心居士です。

「小菅健吉」のWikipedia記述についてのアドバイス、ありがとうございました。

>ただ、記述の中には根拠の薄弱な耕生遊心居士

>さんの個人的見解が混入しており(「詩ノート」

>の「病院」の解釈など)、このままWikipediaに

>載せておくと、多くの閲覧者を混乱させてしまう

>のではないかと、危惧しています。

>私としては、Wikipediaに掲載するのは十分な

>根拠のある客観的事項だけにしておき、耕生遊心

>居士さんの個人的見解は、また別の場で発表され

>るのがよいと考えるのですが、いかがでしょうか。

>「羅須地人協会の解明」などの今後の展開について

>も、そうです。

おっしゃるとおり、個人的見解と客観的事実がごっちゃになっているところがあり、反省しています。

できるだけ客観的になろうとして、当時の岩手日報に掲載された記事などを、盛岡在住の友人(精神科医、元京都大学宮澤賢治研究会会員)にお願いしてマイクロフィルムから複写してもらったりして、ほぼ感触をつかんだのですが、まだ100%の解明に至っていません。こちらの方、特に京都府須知農林学校開設というニュースを賢治が知った時期、そして「病院」という詩の意味するところについてはもう少し考察を続けようと思っており、この部分のWikipediaの説明は時期尚早だったかもしれません(まだ具体的に論述していませんが・・・)。

大正15年の晩秋の一日、小菅健吉と宮澤賢治との間で何が話し合われたかについての考察については、日本土壌肥料学会誌の文化土壌欄にでも論文あるいはノートとして投稿しようと思っております。

なお、小菅健吉について調査するうちに重大な事実に遭遇しました。それは宮澤賢治から小菅健吉宛の手紙が少なからず存在し、それらが健吉本人から遺族の宮澤清六氏に対して渡されていたという事実です。このことに関して、健吉自身の直筆の手紙も発掘されました。賢治から健吉宛の、その書簡類がどこに消えたのか、いずれ正式文書で宮澤賢治記念館なり、宮澤家なりに伺おうと思っているのですが、まだ実行しておりません。

いずれにしても、宮澤賢治関連の評伝の中から小菅健吉に関することがきれいに抜け落ちているのはなぜか不思議でなりません。小菅健吉は教育者として理想的存在であったことは今回の調査でほぼ明らかになりました。アザリア同人そして農芸化学科のクラスメート、さらに同じ農業教育者として、小菅健吉の存在は宮澤賢治の思想と実践行動を理解する上で欠かすことのできない因子だと思い、これからもできるだけ客観的に調査していきたいと思っています。

調査結果は順次、学術論文などで公表していきたいと思っております。上梓の都度、ご連絡したいと思いますので、今後ともアドバイスをよろしくお願いいたします。

hamagaki

耕生遊心居士 さま

丁寧なご説明を、ありがとうございます。

愛媛県の宇摩実業学校の後身の高校には、一昨年の正月に行ってみたことがあるのですが、京都府の須知農林学校在職時代のことについても、またいろいろとご教示いただければありがたいです。

現在公表されていない賢治から小菅健吉あての書簡があったとすれば、非常に興味深いですね。賢治の厖大な原稿を守り抜いた清六氏が、そのようなものを紛失するとも思えませんし、「謎」ですね。

最近、保阪嘉内の書き込みのある『アザリア』第一号が行方不明になっている話が注目を集めていますが、どちらもミステリアスで、思わず次の展開を期待してしまいます。

あと、「賢治の評伝から小菅健吉関係のことが抜け落ちている」というのは、ある時期までは保阪嘉内関係のことさえすっぽりと抜け落ちていた(そして今でも謎が多い)ことを思えば、無理からぬこととも思います。

今やっと、それが明らかにされる時代がやって来たのかもしれませんね。

星 勇二

私は星多聞の子息,大正15年の生まれ87歳です。

生家の星医院は内科、小児科を開業。場所は里川口、いまの御田屋町です。当時の岩手軽便鉄道からよく見えました。父は賢治から送られたものか、賢治の文集を読んいた記憶があります。亡母の話からは当医院に2~3度顔を出したと思います。賢治の母堂と親交あったよう。

ただ「医院のあるじ」としての証言や証拠物はありませんので、あくまで「あるじ」は星多聞が有力候補としかいえないでしょうが。

なお星多聞の出身は福岡市ではなく、福島市です。星医院は昭和9年末花巻から福島市に移りました。

父の大正15年ころの写真があります。オットセイの

ように見えれば確証となりますが。

星勇二

私は「美しい医院のあるじ」の候補星多聞の子息です。大正15年生まれ87歳,生家は里川口で内科、小児科医。近くから岩手軽便鉄道がよく見えました。

父多聞は診察室で賢治の文集をよんでました。

昭和になってから賢治は2~3度星医院に見えたようです。亡母も宮沢家と親交あったよう。ただ作品の

「あるじ」としての証拠はありません。大正15年ころの父の写真があります。オットセイの顔?に見えれば確証になりますが。尚星多聞の出身は福島市です。

hamagaki

星 勇二 様、コメントをありがとうございます。

記事の中で取り上げさせていただいた方の直接のご親族に書き込んでいただけるとは、これほどの感激はありません。

胸がドキドキしています。

しかし、お父様の星多聞先生が開業された医院から岩手軽便鉄道がよく見えたということは、汽車の窓からも医院が見えたということになりますね。

私がこれまで調べた範囲では、この頃に開業した医院で、汽車から見えることがはっきりしているものはまだ確認できていなかったので、このたびご教示いただいた情報は、私にとっては画期的なものです。

お父様は、「〔この医者はまだ若いので〕」という作品のモデルとして、非常に有力な候補に踊り出られました。(^_^)

それにしても、御田屋町というのは岩手軽便鉄道の路線からけっこう南にありますが、当時はまだ民家も少なかったおかげか、よくぞ見えたものですね。

以前に、岩手軽便鉄道の路線を地図上に引いてみたことがありましたが(下記)、この地図を少しドラッグして東の方を見ていただくと、御田屋町(OTAYACHOが出てきます。

御田屋町の中でも、例えば現在の「産科・婦人科KUBOクリニック」がある位置などであれば岩手軽便鉄道に比較的近いですが、星医院はどのあたりにあったのでしょうか。

それにしても、医院の場所が汽車から見えて、開業時の年齢が28歳ということで「この医者はまだ若い」と言うにも十分で、「内科小児科」ですから夜中に起こされることも十分にありますし、記事の続篇の表を見ていただいたらわかるように「趣味スポーツ」ということですから「ベースボールなどもやりたさう」という初期形の表現にも当てはまりますし、ほとんどの条件はぴったりです。

出身地に関しては、『岩手県医師会史』には確かに「福岡市出身」と書いてあるのですが、これが誤植なのでしょうね。

あと気になるのは、開業が1922年(大正11年)という時期だけです。

私としては、使われた用紙や内容から見て、この作品は1926年~1928年頃に着想されたのではないかと思っていますので、この時すでに開業から4~6年の時間が経っていることになります。

1922年当時の賢治は農学校教師として、町の人々とも結構交流はありましたから、数年以内にはある程度の面識ができた可能性も高いのではないかと思い、それで「こゝを汽車で通れば、/主人はどういふ人かといつでも思ふ」という状態が数年後まで続く可能性は低いかと見なし、記事の続篇の方では、星多聞先生は第一線の候補からは外してしまっていました。

しかし今回お教えいただいたように、昭和に入ってから賢治とお父様との間に交流ができたとしても、それまで何年かはあまり知らなかったという可能性もありえるわけですね。

お父様と賢治との間に、交流があったらしいというお話も、感度的です。お父様の方が賢治よりも、2歳年上でいらっしゃったんですね。

お写真があるということでしたら、是非拝見したい気持ちにも駆られますが、賢治が医師の顔について、いささか不躾な形容(「カメレオンのやうな…」)をした点に関しては、どんなものでしょうか。

また、下書稿初期形には「きはめて大きな子供のなり」と書かれていますから、作品モデルは大柄な人だったのではないかとも思ったりするのですが、これはいかがででしょうか。

最後に、この作品とは関係ないことですが、記事の続篇に書きましたように、星多聞先生は花巻で開業される前は一関病院に勤めておられたのですね。

こちらの写真には、お父様は写っておられるでしょうか?

写真中央に写っている赤ちゃんが、1921年2月27日の生まれであることから、この写真は1921年の終わりから1922年前半頃に一関病院で撮られたものかと推測され、ちょうどお父様が開業される前後のもののようなのです。

・・・などと思わず長々と書いてしまいましたが、直接にご親族が書き込んで下さったことで、ついつい興奮してしまいました。

どうか今後とも、よろしくお願い申し上げます。

星勇二

先ほどのメールで軽便鉄道の鉄橋が見えたとかきましたが、これは北上川でなく、今は埋められありませんが、

瀬川(河口は朝日橋の下)の鉄橋です。賢治が遠野や種山ケ原へ行くとき、軽便を使ったでしょう。

hamagaki

星 勇二 様、ありがとうございます。

岩手軽便鉄道の「瀬川の鉄橋」と言えば、銀河鉄道を思わせるあの有名な写真の橋ですね。

今の場所で言えば、鳥谷ヶ崎神社の裏側あたりになるのでしょうか。

戦前は、現在の「新興製作所」もまだなくて、あたりは「東公園」という公園だったということですから、この鉄橋も御田屋町から見えたのですね。

地図で調べてみると、瀬川の鉄橋のあったあたりから、御田屋町の北東端=現在の「とみつか脳神経外科クリニック」や「斎整形外科医院」のあるあたりまで、直線距離にして約360mのようです。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

星勇二

早速の写真つきのRE、感謝いたします。

星医院の場所は、御田屋町の円城寺のほぼ眞向い、医院

と居宅は裏通りに接していました。裏は下に池と田んぼ、あがって東公園になります。北東方向に写真の懐かしい瀬川の鉄橋が見えました。子供の頃歩いてよく渡り小舟渡の方へよく行きました。賢治の短編の「山地の陵」もこの背景です。父は夜は殆ど毎日呼び出され往診でした。1925頃の父と家族、看護婦一同の写真あり添付したいのですが、プロクへの挿入方法マスターしたら送ります。浜垣先生から見てカメレオンのように見えたら万々歳ですが。

hamagaki

星 勇二 様、ありがとうございます。何度もお手数をおかけして恐縮です。

円城寺の真向かいということは、上町通をはさんで北側、現在「とみつか脳神経外科クリニック」がある少し東あたりだったのでしょうか。まさに御田屋町の北東端ですね。

ただそうすると、岩手軽便鉄道から医院を見ると、その裏側が見えたことになるのですね。

お父様が「夜は殆ど毎日呼び出され往診」とは、本当に大変だったろうと拝察します。まさに、「夜もきさくにはね起きる」を身を以て実践しておられことに、感嘆いたします。

あと、貴重なお父様のお写真は、ぜひ 私のメールアドレス まで、添付してお送りいただければ幸いです。

泉沢

お久しぶりです、花巻の泉沢です。

偶然この記事を読みまして、詳細な情報もなしにとりあえずお知らせいたします。本当ならきちんと調べてからお知らせするべきなのですが、最近時間があまり取れないもので申し訳ありません。

星先生についてはご子息から連絡がありましたのでほかの3名についてです。

・中島医院は豊沢町、島栄蔵宅の南隣です。ワルトラワラ26号で山室機恵子の実家、佐藤庄五郎宅として誤って紹介した場所です。賢治とは同じ町内ですから面識があったと思われますし、汽車からは見えないでしょう。

・田村医院は不明ですが、もしかすると仲町の精養軒の東向かいの田村眼科かもしれません。とすれば汽車からは見えませんし、夜間往診はなかったと思います。

・大平貞治は鍛冶町の大平内科医院です。東北本線の西、100m位ですから汽車の窓から良く見えます。ただ、生年月日、開業日など調べておりませんので、あくまでも参考情報です。

時間が取れたら大平医院だけでも調べて、またお知らせします。

泉沢

中島医院については保留とします。深夜の少しぼけた頭で混乱した記憶で書き込んでしまいました。

中島医院がその場所にあったのは確かですが、開業時期が不明です。大正末の豊沢町の地図には記載がありませんからもっと調査しなければなりません。

hamagaki

泉沢様、お久しぶりです。(^_^)

コメントをいただきながら、先週末はちょっと「保阪嘉内の故郷・甲斐の国」に行っておりましたもので、お返事が遅くなりまして申しわけありませんでした。

上の記事で医院の場所を調べるにあたっては、泉沢様のサイトの「戦前の吹張町界隈地図(1)」を参照させていただきました。素晴らしい地図を公開していただいていることに、日頃より感謝いたしております。

さて、三人の医師に関して、このたびは貴重な情報をお寄せいただきまして、誠にありがとうございます。この記事を書いた後に、あらためて私は『岩手県医師会史』という本などを参照した結果を、「美しい医院のあるじ(2)」にまとめてみました。

上記の書籍を参照すると、中島米八氏は、この作品の年代よりはかなり古い1917年(大正6年)に開業していて、花巻農学校の校医もしていたようですから、賢治とは十分な面識があっただろうことがわかりました。

田村孝一郎氏は、1925年(大正14年)に25歳で開業していますから、この作品の条件にはかなりあてはまりますが、ご指摘のように眼科医です。医院の場所は、私には「川口町」ということしかわかりませんでしたが、このたびのご教示で「仲町の精養軒の東向かい」ということでしたら、汽車からは見えませんので、除外できますね。

大平貞治氏の大平医院は、ご指摘のように1936年(昭和11年)に鍛冶町に移転したようですが、当初は昭和3年(1928年)に、仲町で開業していたようです。鍛冶町に移ったのは賢治の死後ですから、作品と関係するとすれば、仲町の方になると思われます。

下記は、夫人の大平静江さんによる回想です(『岩手県医師会史』p.103)。

これを読むと、1928年に仲町で産婦人科開業の後、1930年(昭和5年)には末広町の「菅野歯科医院の裏」で内科医院を開業したようです。仲町の「現在大島先生のいらっしゃる処」というのが私にはよくわかりませんでしたが、この本が出版されたのは1980年(昭和55年)のことですが、その当時に仲町に大島先生という開業医はおられたでしょうか?

また、「末広町の菅野歯科医院」に関しては、現在も末広町に「管野歯科医院」があります。この場所ならば東北本線に非常に近く、汽車からもばっちり見えそうですが、開業時期が1930年となると羅須地人協会を辞めて病臥した後のこととなり、ここで私として想定している作品の着想時期からは外れてしまいます。

あと、これまでの考察で私は、医院の場所を旧・花巻町および旧・花巻川口町に限定して探していましたが、最近では、範囲を周辺の「旧・村」まで広げて考えたほうがよいのではないかと、考えているところです。

そのためには、大正から昭和初期の医院の場所が具体的にわかるような資料がないだろうかと、今は祈るような気持ちをばくぜんと抱いております・・・。

この9月22日~23日には、私は花巻にお邪魔する予定にしております。もしもお会いできる機会があれば、幸いに存じます。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。