鈴木健著『なめらかな社会とその敵』という本を読みました。

|

なめらかな社会とその敵 鈴木健 勁草書房 2013-01-28 Amazonで詳しく見る |

本当は、どこにも本質的な境目も中心もない、「網」のようなこの世界を、人間は、たくさんの「境界」によって区切られた単位の集積として認識し、それぞれが機能的な「中心」によって制御されて動いていると、ふだんは考えています。それは、生物の情報処理機構が、複雑な世界を一定範囲内のスピードとコストにおいて認識し解釈するために、進化の過程で獲得してきた方法です。

著者の鈴木健氏は、しかしこのような認識の限界を何とかして超え出て、「この複雑な世界を複雑なまま生きることは、いかにして可能か」という課題を設定します。そして、コンピュータやインターネットなど現代の情報技術の進歩を活用して、その方法を具体的に探っていきます。その過程においては、さまざまな斬新なイメージが、提出されます。

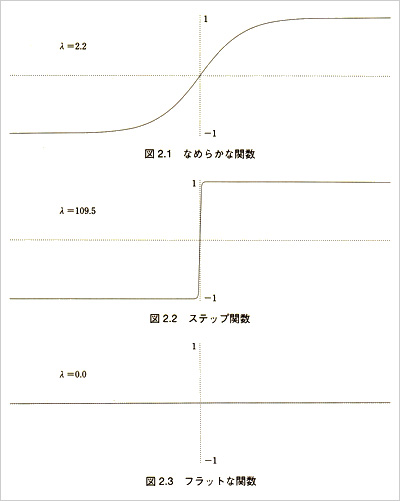

「なめらかな」という形容詞は、「不連続な境界を持たない」ということを表現しています。著者は、シグモイド関数 f(λ,x) = 2/(1 + e^(λx)) のλを変えてみることによって得られる、「なめらか」「ステップ」「フラット」という3つの典型像を例として挙げていますので、イメージをつかむ助けになるでしょう。

(本書p.40-41より)

さて、下記が、その本書の「目次」です。

第I部 なめらかな社会

第1章 生命から社会へ

第2章 なめらかな社会第II部 伝播投資貨幣 PICSY

第3章 価値が伝播する貨幣

第4章 PICSYのモデル

第5章 PICSY、その可能性と射程第III部 分人民主主義 Divicracy

第6章 個人民主主義から分人民主主義へ

第7章 伝播委任投票システム第IV部 自然知性

第8章 計算と知性

第9章 パラレルワールドを生きること第V部 法と軍事

第10章 構成的社会契約論

第11章 敵

終章 生態系としての社会へ

議論の出発点として著者は、オートポイエーシス(自己創出系)の概念を用いて、生命というものの本質を考察します。ここでは、生物にあって自己とその環境とを区分している「膜」と、生物体を構築し制御するための司令塔としての「核」という二つの構造が、生命体の本質的な構成要素として取り出されます。

生命を含んだ世界が、さまざまな「境界」によって区分され、それぞれが「中心」に従って動いているという認識方法は、このように生物そのものの根源的な成り立ちに基づいており、それだけに、簡単に捨象することは難しいものなのです。

たとえば、「私的所有」という社会的な制度を取ってみても、これは1個の細胞が自己に必要な物質を、細胞膜の内側に取り込んで利用しやすくしているという生命現象に基づいています。社会的な諸集団や国家などの組織が、「境界」をはっきりと区切ろうとするのも同根で、たとえこれらの制度に弊害があるからと言って改変を加えようとしても、その成り立ちは人間存在の深奥に由来しているだけに、変えるのは容易ではありません。

しかし一方でさまざまな生物は、種々の「建築物」や「道具」を用いることによって、生物の個体が持つ制約を乗り越えつつ生きています。ここで著者が「建築物」と呼ぶのは、「人工物」のうちで「環境の方に帰属するもの」、すなわちシロアリの巣や人間の建築物であり、これに対して「人工物」のうちで「より身体に寄り添ったもの」が、「道具」です。「建築物」としては、上記のようにハードな物理的存在だけではなく、種々の「社会制度」も含まれます。

たとえば「市場」という社会制度は、環境側に種々の機能を肩代わりさせることによって、人間の個体レベルでの情報処理能力を越えて、効率的な取引を可能にしています。

そして、この本で著者が目ざそうとしたことも、ある種の「社会制度」を採用することによって、人間が現在の生物学的な限界を超えて、「複雑な世界を複雑なままに」、「なめらかに」、生きられるようにできるのではないか、という発想に基づいています。

そのために著者が行っている具体的な提言の例が、「伝播投資貨幣 PICSY」であり、「分人民主主義 Divicracy」です。

ここでは、それらの具体的な内容にまでは触れませんが、この本は、とてもわかりやすく論理的なスタイルで、生物、人間、社会に対する、俯瞰的なパースペクティブを提供してくれています。「第I部」の文章は私にとって、乾いた砂に水がしみ込むように速やかに心に浸透していきましたし、何よりもこの大局的な世界観は、とても心地よいものでした。

もう一つ、私にとって印象深かったのは、このように世界を「なめらかに」認識するというスタイルは、宮澤賢治の感性ととても似たところがあるのではないかということでした。

◇ ◇

例えば、それを最も端的に示している言葉は、

まづもろともにかがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばらう

という、「農民芸術概論綱要」の中の一節です。

この言葉にもさまざまな解釈がありえますが、これを文字どおり理解すれば、皮膚や種々の「境界=膜」によって、自己と非自己とを区別している私たちにとって、「微塵」となって宇宙に「散らばる」という存在様式は、まさに境界線を越えて世界と一体化し、「なめらかに」在るということです。

この言葉は、何も自分の身体を物理的に粉砕して空に散布せよということを言っているのではなくて、実はわれわれはすでに今ここにおいても、この言葉のように世界と連続し溶け合っていることを認識せよ、という賢治からのメッセージなのでしょう。

この話題においてはこれまで何度か引用している一節ですが、「種山ヶ原(下書稿(一)」には、次のような箇所があります。

雲が風と水と虚空と光と核の塵とでなりたつときに

風も水も地殻もまたわたくしもそれとひとしく組成され

じつにわたくしは水や風やそれらの核の一部分で

それをわたくしが感ずることは水や光や風ぜんたいがわたくしなのだ

ここで謳われているのは、賢治が種山ヶ原を散策中に体験した、自己と世界(風、水、地殻…)が一体となった恍惚感です。

人間が、自分の心の中で起こる(主観的)現象を自分独自のものとして認識し、それ以外の(客観的)存在と区別できているのは、その境目に何らかの「線」を引いているからだと考えることができますが、この境目のことを心理学では「自我境界」と呼びます。この用語を使えば、宮澤賢治という人は、「自我境界」の被膜が、他の人よりも薄い人だったのだろうと言うことができます。

「林と思想」には、次のような表現があります。

そら、ね、ごらん

むかふに霧にぬれてゐる

蕈のかたちのちいさな林があるだらう

あすこのとこへ

わたしのかんがへが

ずゐぶんはやく流れて行つて

みんな

溶け込んでゐるのだよ

ここでは、「わたしのかんがへ」という主観的現象と、向こうの「林」という客観的存在が、溶け合っているわけです。

また、賢治の作品には、幻聴や幻視の描写が頻繁に登場しますが、これも上記と類似の現象です。やはり「自我境界」が薄いために、自分の心の中で生起する表象が、あたかも外の世界からやってくるかのように外部に定位されると、種々の幻覚として体験されるわけです。

程度の差はあれ、このような特徴は彼の他の作品にも広く行き渡っていて、賢治によるほとんどあらゆる物語は、人間と他の生物との間の境界を、また生物と無生物との間の境界を越えて、彼が「林や野はらや鉄道線路やらで、虹や月あかりからもらってきた」ものなのです。

そこで人は、彼の作品を読むことによって、世界を「なめらかに」体験する感覚を味わうことができるのです。

さらに宮澤賢治という人は、自らのインプットにおいて感覚的な「膜」が薄く、自分と世界を一体として感じやすいことに忠実に、アウトプットとしての実践倫理においても、自分は世界と「なめらかに」つながっていなければならないと、自らに課していました。

やはり「農民芸術概論綱要」の、

世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない

との一文は、そのような彼の理念を表していると言えるでしょう。

これは、普通に理解するとかなり息苦しくなってしまうような言葉で、私はこれをどのように受けとめればよいのか、ずっと考えあぐねていました。

しかし東日本大震災が起こって、「宮澤賢治の世界感覚について」という記事に書いたように、私はこの言葉を初めて実感として理解できたように思いました。

人間は、自分が暮らす空間を外界の雨風から守るために、床や壁や屋根を備えた家を作り、海や川から陸地を隔てるために堤防を築いてきました。このようにして、「建築物」として設けられたさまざまな人工的な境界線は、震災や津波によって崩され、世界の一部はフラットな状態になってしまいました。

これは被災地のみならず、実は2年前には全国的に起こった現象でした。3月11日の夕方から、全てのチャンネルがCMもはさまずに延々と流し続けた映像は、被災地以外の日本中の人によって、同時的に共有されていたでしょう。そこには、被災地と遠隔地の間の境さえ越えさせる、目に見えない力が働いていました。そして、たとえふだんは自分や家族の生活で精一杯という人でも、見知らぬ被災者が大切な人を喪って嘆き悲しむ様子を見ると、思わず我が事のように胸が痛み、心が大きく揺れ動くのを感じたのではないでしょうか。

茫然とTVを見ていた私はこの時、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という賢治の言葉の本当の意味を、実感したのです。自分が何事もなく暖かい部屋の中でテレビを見ていることが、現地の人々に対してまるで申し訳ないように感じ、被害に遭った方々全員が救われないかぎりは、自分の心も救われないというような、一方的な思いを禁じ得ませんでした。

人々が、賢治の作品に何らかの魅力を感じ、とりわけ先の震災の後にそれが切実なものとなったのは、誰もが多少とも持っている、このような「境界を無化する」ような感覚を、ありありと浮かび上がらせてくれるからだろうと思います。

裏を返して言えば、宮澤賢治という人は、私たちが震災後のような特殊な状況下で一時的に味わうような心境を、いつも肌身で感じながら生きていたわけです。

さて、そのようにして感じられる「なめらかな世界」を、私たちがなるべくそのままに生きられるようにするための方法論として、この『なめらかな社会とその敵』という本は、いくつもの斬新なアイディアを提出してくれているのです。

中所宜夫

流石お見事!『なめらかな社会とその敵』。実は結構苦労しています。多くの人が感想を書いていて、其々にわかるのですが、原典の方が難解です。但し私が思い描くような、能のある風景を本当に実現するならば、それはなめらかな社会であって初めて可能なのではないかと感じているので、何とか筆者の考えを血肉としたいと思っています。

それにしても大変な本が書かれたものだと思います。私たちはこれが日本語で書かれた故に、世界に先駆けてこの書を読むことが出来るのを感謝しなければいけないと思います。

hamagaki

中所宜夫さま、コメントありがとうございます。

中央から遠く隔たった東北の小さな町に生まれ、地主と百姓の間には越えがたい「境界」があるのが当たり前という因習の中で育ち、しかし辺境から直接に宇宙に繋がってしまう想像力と、人類どころかすべての生き物を包摂するような生命観を獲得してしまったのが、宮澤賢治という人だったと思います。

彼は、まさに当時の時代性を超越した、「なめらか」な世界観を持っていた人だと、この本を読んでいて感じました。

能の世界においては、ふだん私たちにとっては越えがたい境界で隔てられている「生」と「死」とが、なめらかに接続され、人はシテとワキと一緒に二つの領域を往き来することで、新たな世界観を体験させてもらえるように感じます。

西洋の哲学が、認識対象を分割していくこと(分析)を主要な方法論としている一方、それと対照的なこういう新しい思想が日本で現れたことには、何かの意味があるのかもしれません。

また中所さんの能によって、これまで私たちには見えなかったような世界を垣間見せていただけることを、楽しみにしています。