1928年(昭和3年)の8月、賢治は下根子桜における羅須地人協会の活動に終止符を打って、豊沢町の実家に戻ります。

その理由は、一般には賢治の病気のためとされていますが、この時の状況について佐藤隆房氏は、『宮沢賢治―素顔のわが友―』(冨山房)に次のように書いています。

昭和三年の八月、食事の不規則や、粗食や、また甚だしい過労などがたたって病気となり、たいした発熱があるというわけではなく、両側の肺浸潤という診断で病臥する身となりました。その時の主治医は花巻共立病院の佐藤長松博士でしたが、重要な診断や助言については、前々から父政次郎さんと昵懇の仲であって、また賢治さんとも親しい間にあった院長の私が当たっていました。

「両側の肺浸潤」というのが、この時に下された診断だったわけです。「浸潤」という語は、(布や紙を水に浸したような)不規則な形をした病変が広がっている様子を表す言葉で、これ自体は、特定の疾患を指す用語ではありません。しかしこれが「肺浸潤」となると、結核によるある種の肺の病態を意味する言葉になります。

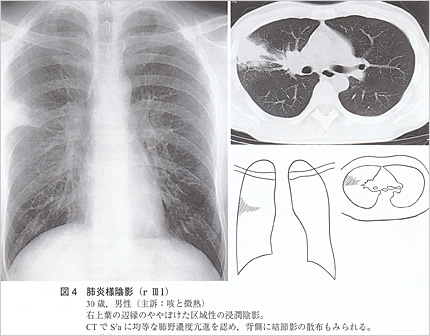

X線写真では、たとえば下の画像のようなものです。

『医療者のための結核の知識』(医学書院)より

向かって左側(右肺)の、中央少し上の左端にぼやっとした白い影が見えますが、これが結核による浸潤陰影です。空気感染によって肺胞に定着した結核菌がこの部分で増殖しているのに対して、それを何とかして撃退しようと白血球や種々の免疫細胞が集まって、両者の間で戦いが繰り広げられている現場です。

肺胞で炎症が起こっているわけですから、これは医学的には「肺炎」の一種です。

ですから、これを素直に「結核性肺炎」と呼ぶ方が、本当はわかりやすいと思うのですが、「肺浸潤」などという、それ自体は特定の疾患を指しているわけではない曖昧な言葉が、この場合はまるで一つの病名のように使われるのが通例です。

そのような婉曲な表現がとられる理由は、抗生物質もなかった戦前においては、不治の病と恐れられる「結核」という言葉は、人々にとってあまりにも不吉な響きを帯びていたために、皆があえてその忌わしい語を口に出したくなかったからでしょう。結核性胸膜炎が一般に「肋膜」と呼ばれ、また結核性脊椎炎が「カリエス」と、結核性頸部リンパ節炎が「瘰癧(るいれき)」と、それぞれがまるで別の病気のような名前で呼ばれるのも、同じ事情によるのだと思います。

いずれにせよ、佐藤医師が「肺浸潤」という病名を付けたこの時点で、賢治の発熱や体のだるさは、単なる風邪や疲労によるものではなく、妹の命を奪ったのと同じ病魔によるものであることが、初めて(注1)正式に宣言されたわけです。

以前に「身熱の日々」という記事に書いたように、羅須地人協会で独居生活を始めてからの賢治は、これに先立つ1926年11月、1927年6月、1928年7月にも発熱を繰り返し、その際の作品には、その熱の持つ容易ならざる意味を自らも十分に承知していた様子が、見てとれます。おそらくこの時、もしX線写真を撮っておれば、すでに上のような肺の浸潤病変が現れていたのではないかと、私は思います。

ともあれこのようにして一つ一つ階段を上るように、賢治の肺に結核病巣は広がっていったのです。

1928年8月に佐藤長松医師が賢治を診察した際には、おそらくまだX線写真は使われていなかったでしょうから、「両側の肺浸潤」と診断した根拠は、主には肺の聴診による所見でしょう。

1933年9月11日付け柳原昌悦あての「最後の書簡」に、「どうも今度は前とちがってラッセル音容易に除こらず…」という表現が出てきますが、この「ラッセル音(Rasselgerausch)」というのが、聴診器で肺の呼吸音を聴いた時に認められる雑音のことです。賢治は病床にあっても、医師とこういう専門的な話をしていたんでしょうね。

上に引用した佐藤隆房氏の記述には、「たいした発熱があるというわけではなく…」との一節があり、この部分だけを読むと、それほど心配するような病状ではないような印象も受けますが、基本的に肺結核という病気では、後述する「シュープ(急性増悪)」という時期を除き、「肺浸潤」という状態でも、あまり高い熱が出るわけではないのです。ほとんどの場合は、「微熱」「倦怠感」「咳」という3つな典型的な症状があるだけです。上の画像の例は、「30歳、男性」という当時の賢治と似たようなケースですが、ここでも主訴は、「咳と微熱」と書かれています。

そしてこの時の賢治に関しては、こういった表面的な症状よりも、佐藤長松医師の診断によればすでに「両側の」肺浸潤をきたしていたということが、実は深刻です。病巣が両肺に広がり、それが同時に炎症を起こしているということは、菌と戦う人間側としては、かなり困難な戦局になっています。

そして実際に賢治は、「たいした発熱があるというわけではなく…」と言われた時点からおそらく短期間のうちに、重篤な状態に陥ったのです。

お手紙ありがたく拝見しました。八月十日から丁度四十日の間熱と汗に苦しみましたが、やっと昨日起きて湯にも入り、すっかりすがすがしくなりました。六月中東京へ出て毎夜三四時間しか睡らず疲れたまゝで、七月畑へ出たり村を歩いたり、だんだん無理が重なってこんなことになったのです。(1928年9月23日付け沢里武治あて書簡243)

この、「四十日の間熱と汗に苦しみました」という期間が、結核がたどる経過の中で「シュープ(Schub)」と呼ばれる、急激な病状悪化の時期だったと思われます。

前述のように、結核という病気の経過において、その大半の期間は、肺の局所的な炎症と37℃台の微熱を呈しながらも、体の免疫機能は懸命に結核菌の勢力拡大を食い止めようと防戦し、一進一退の情勢が続きます。

しかし時に、体力が低下したり寒冷にさらされた時などに、このギリギリの均衡が崩れてしまうことがあり、そうなると結核菌の方が一気に攻勢に転じて、病状が進行してしまうのです。何かのきっかけで、肺の中に形成された壊死巣が気管の中に破れるなどして一度に大量の結核菌が肺の他の部位に撒布されると、「肺浸潤」よりも広汎な肺炎(大葉性乾酪性肺炎)が起こり、熱も38℃以上に上昇します。この重篤な状態のことを、「シュープ(急性増悪)」と言います。

結核という病気は、微熱を帯びた膠着状態の時期と、その間に時々挟まれる高熱のシュープとを繰り返しながら、階段状に病状が進行していく性質があるのです。

佐藤医師が診察した時点では、「両側の肺浸潤」は認められましたが、まだ「たいした発熱があるというわけではなく…」という状態でした。しかし、沢里武治あて書簡には、「四十日の間熱と汗に苦しみました」とあり、ここには明らかに病状の変化が認められます。佐藤医師の診察後に、熱が上昇したと考えるのが自然です。

「苦しみました」というのがどの程度かと言うと、書簡に「やっと昨日起きて…」とあることから、それまでは40日間も床から起きられないほどの病状だったと推測されます。

総じて、ここまで長期に発熱と身体的な衰弱が続いたというのは、相当に深刻な病状だったと言えます。佐藤医師が診察した時点で、「両側」の肺に異変を認めたというのは、すでにシュープが始まっていたのではないかとも思われ、その後間もなく熱が上昇して、床から起きられなくなってしまったのかもしれません。

幸いこの時、賢治はすでに親元に帰っていましたから、家族は懸命に看病してくれたでしょう。

当時は、結核の治療として有効な薬というのはまだ何もありませんでしたから、できることと言えば、適度な温度の部屋で安静にさせ、せいぜい栄養を摂らせて、患者の体力の消耗を最小限におさえ、病原菌と戦える力を少しでも付ける、ということに尽きました。賢治の優しい家族は、滋養強壮によい食べ物をあれこれと準備したでしょうし、熱が上がれば冷やしてやり、汗をかいたら肌着を替え、きっと献身的な看護をしたことでしょう。

そして、その看病があったからこそ、この時の賢治は曲がりなりにも何とか40日で、いったん持ち直すことができたとも言えるでしょう。

これがもしも、羅須地人協会の建物で一人で寝込んでいたならば、例によってきちんと栄養も摂らず、汗をかくたびに濡れた衣類で体を冷やしてしまい、そんな状態が続くうちには、生命も危うくなったのではないかと思います。

実際、その3ヵ月後の12月には、賢治は実家にいながらもまた次のシュープ(注2)に襲われ、今度は本当に生死の境をさまようこととなったのです。

以上、賢治が羅須地人協会を辞めて実家に戻った際の病状について、整理をしてみました。実家に戻った理由として、病気以外の要因を考えること自体は不可能ではありませんが、少なくとも病状だけからしても、独居生活を継続することは、到底無理だったと思われるのです。

(注1) 一般には、賢治の結核が「初めて」診断されたのは、1918年6月に岩手病院にて「肋膜」と言われた時と見なされているが、この時の父あて書簡77を読むと、はっきり肋膜と診断されたとは書かれていない。

(注2) ちなみに、伝記上で明らかなさらに次の賢治のシュープは、1931年9月20日の上京時であり、さらにもう一つ次は、1933年9月20日に、花巻共立病院の草刈兵衛医師が「急性肺炎」と診断した時だった。

コメント