賢治が岩手病院入院中に「初恋」をしたという相手の看護婦さんは、どこの何という人だったのか・・・。この問題に対してまだ確定的な答えは出ていませんが、現時点では日詰町出身の高橋ミネさんという人だったという説が最有力で、一種の「通説」となっています。

その高橋ミネさんに関して、ミネさんの義理の孫にあたられるMさんという方が、私のもとに貴重な写真や情報をお寄せ下さったおかげで、「ミネさんは賢治入院を憶えていた」という記事をアップできたのが、去年の12月でした。

そしてまた先日、Mさんがとても興味深い写真や資料を、私のもとに届けて下さいました。実はこの9月に、賢治研究家の森三紗さんがMさんの家を訪ねられて、生前のミネさんが語っておられたことを、Mさんのお母様から詳しくお聴きしたのだそうです。その際に森さんに渡されたり送られた資料の一部を、ご親切にも私の方にもメール添付にてお送りいただいたというわけでした。

今回、Mさんが送って下さったミネさんの写真の1枚が、下のものです。前列の右から2人目が、ミネさんですね。(画像をクリックすると、別ウィンドウで拡大表示されます。)

ミネさんの背景を細かく見ると、この写真はこれまで「高橋ミネさんの写真」というと必ず目にしていた、ややぼやけた写真(たとえば岩手医科大学のページの「続・賢治の初恋」というコーナーに掲載されているもの)の、元写真のようです。上記ページによれば、これまでしばしば引用されてきたこの画像の出処は、「『岩手日報』の記者が3年がかりで捜し当て、紙面に掲載したもの」だそうで、川原仁左エ門編『宮沢賢治とその周辺』の口絵にも掲載されました。一方、上の写真は、ミネさん本人が所蔵しておられたもののスキャンです。

写真では、看護婦さんたちの制服がまるでドレスのように優雅ですが、これは、下の「岩手病院」の創立者・三田俊次郎と看護婦たちの写真(明治30年代)と比べてみると、ミネさんが岩手病院に勤務していた時代の写真なのだろうと推測します。看帽がなんかフリルのようになっているところ、スカートの丈がとても長いところ、ベルトの中央に留め金のようなものが付いているところなどが、共通していると思います。

◇ ◇

さて、若い頃の高橋ミネさんが、藤山コンツェルンの創始者である藤山雷太氏の家庭で派遣看護婦をしていた時代があって、雷太氏の長男で後に外務大臣や経済企画庁長官を歴任する藤山愛一郎氏のことを、晩年も親しみをこめて「坊ちゃん」と呼んでいたことは、前に「ミネさんは賢治入院を憶えていた」という記事でも書いたとおりです。

いくらミネさんが岩手県の名家出身とは言え、藤山家のような超上流階級の家庭に「お抱え看護婦」として入るということは、地方の一般看護婦のキャリアとしては異例のことに思えます。いったいどういう経緯があったのだろうかとあれこれ推測する中で、一つの可能性として、ミネさんは東京の「東京慈恵医院看護婦教育所」という学校を卒業して看護婦になったのではないかと考えたりもしました。たまたま目にした「戦前の広島県における看護婦養成の足跡」という論文に、

東京慈恵医院看護婦教育所の卒業生は、“慈恵看護団”を設立し派出看護をしていたが、その多くは上流社会への派遣が主であった。

という一節などがあったからです。また、一人の職業人の経歴として考えても、岩手県で仕事をしていて途中で急に東京に出るという順序よりも、東京で勉強して資格を取り、しばらくは東京で仕事をした後、故郷の岩手県へ戻るということの方が、自然に思えたからです。

そこで私は今年の初め頃、ちょっと東京に用事があったついでに、「東京慈恵医院看護婦教育所」の後身である現在の「慈恵医科大学看護学科」に、昔の学生名簿を閲覧させてもらえないかとお願いしてみたことがありました。しかし、「個人情報なので駄目です」と、あっさり断られました。まあ当然のことでしょうし、仕方ないですね。

ということで、ミネさんがどんな経過で上京して、藤山家との関わりができたのかということについては不明のままなのですが、また調べているうちに、藤山家が看護婦を雇うことになった事情については、少し参考になるようなことが目にとまりました。

日本経済新聞に、藤山愛一郎氏が「私の履歴書」として書いた文章の中に、次のような部分があったのです。

大学に入った年の夏休みには中国へ旅行した。(中略)しかし九月に帰京したとたんに肋膜炎になり、この旅行を最後に学生生活に終止符を打ち、七年にわたる闘病生活に入ることになった。

病気も一時は大変よくなったので沼津の別荘へ行って養生した。当時はまだ大学教授になろうという望みを持っていたし、休んでいる間の遅れを取戻さなければならないと思ったので、経済学を一生懸命勉強した。そのムリがたたったのか肋膜炎が再発し、本格的に寝込んでしまった。こうして病床生活を続けているうちに、級友は大学を卒業し就職することになった。初めのうちはやはりひどく焦りを感じたが、だんだんあきらめの境地に達し、病気が治ったら平々凡々と父の後を継いで実業人になろうと考えるようになった。

起き上がれるようになってからは、小田原で最後の療養生活を送ったが、二十五歳の時には腸チフスにかかり、おまけに肺炎を併発したので危篤に陥った。そのとき折悪く父も下関の大吉楼で持病の胆石病の発作が起り、母やお手伝いさんを連れて看病に行っていたが、私の危篤の知らせに取るものも取りあえず小田原に引返してきた。(中略)

健康がようやく回復した大正十二年、父が日本、東京両商工会議所会頭の資格で欧米を視察することになったので、私も父の一行に加わって洋行することになった。(後略)

つまり、藤山愛一郎氏は若い頃に結核で療養していた時期があったということで、上のように別荘で転地療養した期間もあるようですが、症状が重い時は、もちろん東京の自宅で病床に臥していたと思われます。となると、お金持ちの家ならば「派出看護婦」を雇うのも、当然の状況です。

藤山愛一郎氏は1897年5月生まれで、慶応幼稚舎(6年)、普通部(5年)、大学と進んでいますから、大学1年9月というのは1915年9月のことと思われます。ここから「七年にわたる闘病生活」があったというのですから、1915年(大正4年)9月~1922年頃の間のいずれかの時期に、ミネさんは藤山家に派出看護婦として雇われていたのではないかと、ひとまず推測してみることができます。

ただ、そうすると賢治がミネさんに岩手病院で出会った1914年(大正3年)4月~5月よりも、藤山家で看護婦をした時期の方が後になり、先に推測した「東京で卒業後すぐに派出看護婦になった」という経過とは一致しなくなります。

しかし、直接の看護対象が愛一郎氏であったならば、後年まで「坊ちゃん」と呼んでいたという親しい感情もより自然に理解できますので、「愛一郎氏の結核療養期の派遣看護婦だった」と理解しておくのが、妥当な感じがします。

(追記:その後Mさんよりコメントをいただき、ミネさんは「藤山家の当主の看病にあたっていたというニュアンスで話していた」、またその時期も「岩手病院で宮沢賢治に会ったあとでなく、もっと若いころの思い出のよう」とのことです。

したがって、上記の「愛一郎氏の結核療養期の派遣看護婦だった」というのは私の勝手な憶測だったようです。上の記述は、ここにお詫びして訂正させていただきます。)

◇ ◇

独身時代のミネさんは、盛岡や東京以外に、一関でも看護婦をしていた時期があったらしいことが、「ミネさんは賢治入院を憶えていた」に掲載した写真からわかります。

そしてミネさんがMさんの祖父である伊藤正氏と結婚したのは、満35歳の時でした。なぜミネさんが、当時の女性としては非常に晩婚となるこの年齢まで結婚しなかったのか、そしてなぜあえてこの時期になって結婚したのか、それは「謎」であると、Mさんは書いておられました。

しかし、晩くまで結婚しなかった理由としてMさんが一つ挙げておられたのは、ミネさんが「キャリアウーマン志向だったのでは?」ということです。

伊藤正氏との結婚に際しても、正氏と前妻の間に生まれていた5人の子供のうち、下の女の子2人は里子に出し、長女・次男は正氏の実家が引きとって正氏の母である伊藤チヨが育てることになり、伊藤正・ミネ夫婦が育てたのは、長男の正一氏だけだったそうです。このような方法をとった理由は、ミネさんが結婚後も仕事を続けていきたかったからではないか、というのがMさんの推測で、実際に結婚後も「下閉伊郡看護婦会」として撮影された写真が残っていますから、看護婦を続けていたのだろうと思われます。

そもそも、ミネさんは日詰町の名家の生まれで、手に職など付けなくてもそのまま良家に嫁いで、何不自由ない暮らしもできたはずです。看護婦の資格を取って東京まで出て仕事をしていたというのは、その頃としてはバリバリのキャリアウーマンだっただろうと、私も思います。

そのようなミネさんが、当時の「結婚適齢期」を大幅に超える35歳にもなってから(失礼)、相手は5人の子持ちで、自分が仕事を続けるためにはその子供たちをバラバラにしなければならないというような条件の男性と、なぜ思い切って結婚するという決断をしたのでしょうか。

ちなみに、伊藤正氏は、1887年(明治20年)7月31日に岩手県東磐井郡薄衣村に生まれ、岩手県巡査を皮切りに、和賀郡書記、西磐井郡書記、胆沢郡書記を歴任し、1926年(大正15年)からは岩手県庁地方課勤務となって、盛岡で暮らしていました。この盛岡在住中の1927年(昭和2年)1月、四女のお産の際に、妻を亡くします。

ミネさんは産婆(助産師)の資格も持っていたので、この妻のお産の際に、伊藤正氏とミネさんは盛岡で知り合ったのではないかというのが、Mさんの推測です。

あるいは別の出会いの可能性としては、次のようなことも考えられます。伊藤正氏は1914年(大正3年)から1923年(大正12年)まで、9年間も西磐井郡書記を務めていました。西磐井郡役所は一関町に置かれ、伊藤氏の生家のある薄衣村は一関町の隣村なので、言わば伊藤氏の地元でもあります。一方、ミネさんも一関で看護婦をしていた時期がありましたから、この間に何らかの面識ができた可能性も、ありえます。

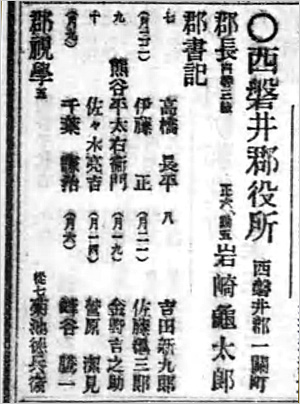

なお、下の画像は国会図書館の「近代デジタルライブラリー」に収められている全国の官吏および地方吏員の「職員録」の、大正6年版の一部です。「西磐井郡役所」の「郡書記」の、上段右から二番目に、「伊藤 正」の名前があります。まだ30歳前後の若さのはずですが、いわゆる「三番書記」でしょうか(笑)。

また、Mさんが送って下さった『市制記念 釜石大観』(昭和13年刊)によれば、伊藤正氏は昭和2年に勲八等、昭和6年に従七位に叙せられ、その仕事ぶりについては、下記のように書かれています。

官界生活実に三十年、吏務に通じ事務をみるに明快にして敏、且つ堅実なる、吏僚の間に尊敬を払われ来った人である。而も氏は下閉伊郡支庁在勤当時昭和八年の大浪災に際して殆んど日夜不眠不休罹災民の救護災後の復舊復興に尽力したる功労は至大なるものあり、釜石町助役に推薦され去るに望んで頗る惜しまれたが釜石町助役として就任以来市制施行の実現については亦新興釜石の為絶大なる努力を払った功績は永く没すべからざるものがある。

今や大釜石市の代理助役として内外の市務重大なるの時、小野寺市長唯一の補佐役として市民の信頼多大なるものがある。

さらに、「趣味」の欄には「職務熱心」とだけ書いてあって、これも微笑ましい感じです。

このように、伊藤正氏は真面目で非常に優秀な公務員であり、また三陸大津波の際には不眠不休で働くような人柄でした。当然ながら人望も厚く、晩年は故郷川崎村の村長まで務めた、とても立派な人物だったことは、確かなようです。

それでも、おそらくずっとキャリアウーマンを続けていくつもりだったミネさんを、あえて晩い結婚に踏み切らせたものは何だったのか・・・。

この疑問を考える上でのヒントとして、Mさんが私に送って下さったのが、伊藤正氏の写真です。下の写真は、どこかの役所に勤めていた頃の記念写真と思われますが、具体的な年代はわかりません。前列の左端が、伊藤正氏です。

伊藤正氏を拡大したものが、下の画像です。

一方、ミネさんが看護婦をしていた藤山家の当主・藤山雷太氏は、下のような方でした(慶應義塾大学藤山記念館前の胸像)。

いかがでしょうか。

Mさんも、正氏の写真をたくさん見て実家から戻り、たまたま私のブログで藤山雷太氏の胸像写真を見て、そっくりなので「驚いた」のだそうです。

何か不思議な縁を感じますが、ミネさんがおそらく10代の終わりか20代前半に、看護婦として尽くした藤山家の偉大な「ご主人様」の面影と、伊藤正氏の風貌は、ミネさんの心の中で重なり合っていなかったでしょうか・・・。

写真の裏にミネさんが書いた署名

(今回も貴重な資料をお送りいただいた上に、Web における公開を快諾いただいたMさんに、心から感謝申し上げます。)

游氣

興味深いエントリーです。・・・いつもですが。

あの当時、女性の自立は美容師か教師か看護婦ですね。

少し前まで、古い病院などでは家族同様の扱いで老後を過ごしている元婦長などがいらっしゃいました。

その病院のために尽くして、生涯独身。その方を跡取りの息子医師が世話をしているという形。

息子は幼少時、その看護婦さんにオムツなど換えられた訳で扱いにくことでしょうけどね。

こうした資料の発掘にはいつも感嘆しています。

これからも楽しみにしています。

耕生

耕生です。

賢治の初恋の人のベールが少しずつはがれてきましたね。

なんだかワクワクします。

>「東京慈恵医院看護婦教育所」の後身である現在の

>「慈恵医科大学看護学科」に、昔の学生名簿を閲覧さ

>せてもらえないかとお願いしてみたことがありまし

>た。しかし、「個人情報なので駄目です」と、あっさ

>り断られました。まあ当然のことでしょうし、仕方な

>いですね。

ちょっと心当たりがありますので、少し調査を依頼してみます。実は、私の妻は看護関係の仕事をしていましたので(今は現役から退いていますが)、全国の看護分野にはいろいろ知り合いがいます。知人にお願いすれば、上記の名簿を直接調べることが可能かもしれません。

結果がわかるのはいつのことか確約できませんが、首を長くしてお待ち下さい。

ご本人にとっては、生前の事をいろいろ調べられるのは、あまり歓迎したくない作業かもしれませんが・・・。

耕生

耕生です。

初恋の人とは関係ありませんが、ついでにコメントしておきます。

最近、NHKのラジオ深夜便の「こころの時代」を録音して聴いています。この番組、シニア世代の支持を受けて静かなブームになっているようです(私もシニア世代の仲間入りかも?)。

一昨日、昨日は霊長類研究の第一人者、通称サル博士の河合雅夫氏のお話でした。河合雅夫(兄)・河合隼雄(弟、故人)のご兄弟は子ども時代からの大の宮澤賢治ファンでもあり、お話の中で賢治の事にも言及するのではないかと期待していたら、やっぱりありました。

一番最後に、「21世紀の人類はどこへ向かっていくのでしょうか?」というアナウンサーの問いに、氏は「全くわかりません。しかし、はっきりと言えることは、宮澤賢治が述べているように「世界中の人がみんな幸せにならない限り、個人の幸せはないんだ」ということを自覚して行くことが大事なんじゃないかと思います」とおっしゃっていました。

農民芸術概論綱要のオリジナルとは少し違った言い回しでしたが、これからの人類の進むべき方向をはっきりと暗示していると思いました。

ちなみに、氏の定義による「人類とサルの違い」は次の3点でした。

1)二本足歩行をする

2)家族が社会の最小構成単位である

3)伝達手段として言葉を有する

種付け以外の父親の役割がはっきりしているのは人類の特徴のようです。的を得た定義だと思います。

また、何とかいうサルの仲間は闘争ということが一切ないとか。平和的に生きるサルということで世界の注目を集めているということです。生存競争を進化の大前提とする西欧の考え方と異なる大発見だと思いました。

サルを研究するのは「人間とは何か」ということを探るためだそうです。なんだか、サルの生態に興味が湧いてきますね(笑)。

文学も「人間はどう生きるべきか」を考えるためにあるのだと思います。

蛇足でした。

hamagaki

>游氣さま

ミネさんも、とりわけ結婚してから後は、その経験から言ってもリーダーシップから言っても、婦長を務めていた可能性が高いでしょうね。

ご指摘のように、独身で仕事一筋を貫き、引退後も尊敬されている「元婦長さん」という存在は、私もイメージできますし知っているような気がします。ミネさんも、もし伊藤正氏と出会わなかったら、そういう人生を送られたかもしれません。

一方、生前の賢治が自分の理想とする結婚相手について、藤原嘉藤治に語ったという次のような言葉があります。

「そうだな。新鮮な野の食卓にだな、露のようにおりてきて、あいさつをとりかわし、一椀の給仕をしてくれ、すっと消え去り、また翌朝やってくるといったような女性なら僕は、結婚してもいいな。」

「時には、おれのセロの調子はずれをなおしてくれたり、童話や詩をきいてくれたり、レコードの全楽章を辛抱強くかけてくれたりするんなら申し分がない。」(森荘已池『宮沢賢治の肖像』)

これはまあ、あくまで賢治の側の勝手な希望ではありますが、もし本当にそうならば、ミネさんのようなタイプはちょっとどうだったのかな?、という感じがします(笑)。

>耕生さま

奥様を通じて看護関係の「調査」をいただけるとは、お手数をおかけして恐縮です。「首を長~くして」お待ち申し上げています。

それから、同種内での「闘争」をほとんどしないという類人猿とは、おそらく「ボノボ」のことではないでしょうか。

ボノボはチンパンジー属の一種ですが、通常のチンパンジーよりは小さく、知能も高いそうです。上記の Wikipedia の説明によれば、人間の言葉(英語)を教えるプロジェクトで飼育されたボノボは、自発的に、または英語だけによる指示によって、

・薪を集め、百円ライターで火をつけ、たき火をする

・そのたき火でハンバーグを焼く

・水道から鍋に水を入れ、インスタントラーメンを作る

・折り紙の鶴が折れる

・特殊なキーボードを使い、人間と会話する

・ルールを正確に理解し、パックマン(ビデオゲーム)で遊ぶ

というのだから、すごいですね。

このようなボノボの能力や、かなりの距離の二足歩行ができるという点からも、河合雅雄氏が「人類とサルの違い」として挙げておられる3点のうち、少なくとも 1) と 3) が相対的な特徴にしかすぎないことは、明らかです。また、2) の「家族が社会の最小構成単位である」点に関しては、「家族」の定義にもよりますが、たとえばライオンも「プライド」と呼ばれる家族を形成し、オスがメスと子供たちを守るという(種付け以外の)役目を果たしています。ただ、ライオンの場合は「社会」と呼べるものは稀薄かもしれませんね。

元来、人間は「人間」と「人間以外の生物」とを、「質的に異なったもの」と考えたいという欲求を持っていますが、それは単に「量的な違い」にすぎない(=ヒトも単に生物種の一つにすぎない)ということを論証したのが、ダーウィンの偉かった点の一つだと思います。人間と人間以外の生物の間に、相対的な区別の線は引けたとしても、何かが本質的に違うという線は、存在しないと思います。

「生存競争」(種内および種間の)が進化の大きな原動力であることはもちろんだと思いますが、種内の闘争が激しすぎると、かえって生存率が低下するので、多くの種は個体が直接対決せずに平和的に共存する方策をとっています。「ボノボ」ほど「ほのぼのした方法」ではないかもしれませんが、「共に生きる」ことは種にとって進化論的にも妥当な戦略の一つで、「西欧的」にもそのように考えられてきたと思います。さらに、「利己的遺伝子」という考え方によって、「利他行為」の生物学的意味を鮮やかに説明してくれたのも、西欧的知性でした。

ということで、ボノボの平和的社会の「発見」も、従来の進化論に問題なく包摂されると思うのですが、いかがなものでしょうか。

などと、賢治とはまったく関係のない話を長々としてしまいまして、申しわけありません。個人的に進化論は好きなもので。

ただ、「世界中の人がみんな幸せにならない限り、個人の幸せはないんだ、ということを自覚して行くことが大事なんじゃないか」というところに関しては、このグローバル化社会においてはそのとおりだと思います。河合雅雄氏が宮澤賢治に詳しいとは私は知らなかったのですが、考えてみれば私も昔読んだことのある『ゲラダヒヒの紋章』という冒険ファンタジーは、河合雅雄氏がペンネームを使って書かれた本だったんですね。物語には詳しいはずです。

それから弟さんの河合隼雄氏も、宮澤賢治について何か少し書いていましたね。

(さらに弟の故・河合逸雄氏には、はるか昔に少しは教えていただいたこともあったのですが、賢治の話は耳にしませんでした。今から思えば、質問してみればよかったです。)

耕生

耕生です。

hamagaki様、早速の返信、ありがとうございます。

ラジオの河合雅雄氏のサルの話、よく聴いてみたらボノボではなく「ゲラダヒヒ」でした。エチオピアの高原にのみ生息する草食性霊長類の最後の生き残りとか。ケンカ嫌いのサルとして有名なようです。

ラジオ深夜便のお話で面白かったのは、ゲラダヒヒのふたつのグループが遭遇したときの観察です。「すわ、グループ間の縄張り争いか」と、固唾を呑んで見守ったところ、何も起こらず、より大きなグループが形成されただけだったそうです。

また、水場では優先順位をめぐって争いが起きると考えるのが普通ですが、ゲラダヒヒの場合は先着順が原則で、後から来たものはじっと順番がくるのを待つのだそうです。

河合雅雄氏は「サルの研究の中でゲラダヒヒから得るものが大きかった」と述懐されています。

また、氏のペンネーム草山万兎(くさやままと)での著作「ゲラダヒヒの紋章」を読んでみたいと思ったのですが、アマゾンで調べてみたところ希少本らしく、10,000~20,000円の値段になっており、手が出ません。代わりにゲラダヒヒに関する幾つかの古本を注文しておきました。勉強してみます。

それにしてもボノボの話も興味深いです!

人類だけが霊長類ではないことを実感させられました。

やや遅れて進化してきた人類の弟分として共存共栄していけたら面白そうですね。

「世界がぜんたい幸福にならない限り」の「世界」の中には、サルや他の動物・植物も含めるのが宮澤賢治の本音だったのかもしれません。「21世紀は人類とあらゆる動物との共生の時代」、ロジャーパルバースさんもそんなようなことをおっしゃっていたような気がします。

話が大きくなりすぎたかもしれません。

この辺で終わりにしておきます。

游氣

賢治は生涯、以下の詩のような女性を描いていたのでしょうね。

全く実在感がありません。

以前自分のサイトで以下のように書いたことがあります。

全体が淡く冷たく青白い不思議な雰囲気を醸し出しています。

「その青い夜の風や星、/すだれや魂を送る火や」という幽玄に象徴される実体感のない女性。まるで雪女の化身のようです。ここに賢治が生涯を独身で過ごした秘密が見え隠れしていますし、賢治にとってあらゆる現実とはまるで気体のように手応えなく見えていたのではないか、そんな気がしてならないのです。そしてそれが賢治ワールドの魅力と同時に限界を示唆しているようでもあります。

[わたくしどもは]

(詩ノート)

日付一九二七、六、一、

わたくしどもは

ちゃうど一年いっしょに暮しました

その女はやさしく蒼白く

その眼はいつでも何かわたくしのわからない夢を見てゐるやうでした

いっしょになったその夏のある朝

わたくしは町はづれの橋で

村の娘が持って来た花があまり美しかったので

二十戔だけ買ってうちに帰りましたら

妻は空いてゐた金魚の壷にさして

店へ並べて居りました

夕方帰って来ましたら

妻はわたくしの顔を見てふしぎな笑ひやうをしました

見ると食卓にはいろいろな菓物や

白い洋皿などまで並べてありますので

どうしたのかとたづねましたら

あの花が今日ひるの間にちゃうど二円に売れたといふのです

・・・その青い夜の風や星、

すだれや魂を送る火や・・・

そしてその冬

妻は何の苦しみといふのでもなく

萎れるやうに崩れるやうに一日病んで没くなりました

http://homepage3.nifty.com/yukijuku/yuki/y111.html

hamagaki

>耕生さま

ボノボではなくてゲラダヒヒでしたか。勝手に早合点してしまいまいしてすみませんでした。

『ゲラダヒヒの紋章』は、はるか昔に読んだおぼえがあるのですが、当時はこんな偉い学者さんが書いたのだとは全く知らずに、冒険ファンタジーとして楽しんだと思います。私も読みかえしてみたくなりましたが、今も実家にあるかどうか・・・。

賢治の言う「世界ぜんたい」とは、まさにすべての動物や植物を包摂したものでしょうね。「山川草木悉皆成仏」なのでしょうね。

>游氣さま

確かにご指摘のとおり、賢治が藤原嘉藤治に語ったという「理想の結婚相手」は、「〔わたくしどもは〕」に描かれている女性を連想させますね。嘉藤治に言った「露のようにおりてきて」というところなども、消えることを前提としているようで、あまりにはかなすぎます。一対一で、自分も相手も存在をかけて向き合う、という感じが稀薄すぎます。

賢治は、最期まで本当に優しい心を持った人だったと思いますが、いつのまにか、個人的にある一線を越えて人と親密になるということを、どこか避けるようになっていたのではないかと、私は感じています。その背景には、1921年の保阪嘉内とのつらい別れ、1922年のトシとの永訣による、「トラウマ」があったのではないかなどと、考えたりしていました。

それで、「結婚」などということをイメージしても、あらかじめ喪失感を伴っているような、それこそ「雪女」のような女性が形象化されたのかとも思います。

ただ、

・・・その青い夜の風や星、

すだれや魂を送る火や・・・

という部分には、「死者の魂送り」というモチーフとともに、私はほんのりとしたエロスも感じるのですが、どんなものでしょうか。

游氣

hamagaki様:

ご指摘の

・・・その青い夜の風や星、

すだれや魂を送る火や・・・

という部分には、「死者の魂送り」というモチーフとともに、私はほんのりとしたエロスも感じるのですが、どんなものでしょうか。

そうですね。

改めて同感いたします。

ここには雪女郎伝説や鶴女房につながる実体のない悲恋が感じられます。

賢治にとって自然や現象は実体ではなくあくまでも心像だったのでしょうね。

匿名

資料をお送りしたMです。いつもながらの深い洞察力、調査力?に感服いたします。

私が高校生のころ、40代半ばの父のところに「迷える子羊よ」と言ってイタリア人の神父さまが現れました。父は何と16歳のときに洗礼を受けていたのでした。

小学6年の1月に生みの母を亡くした父はその時の情景を語りながら本当に悲しかったと言っていました。生母が亡くなって2年半後、父親が再婚することになり、父がひとりだけ親元に残され弟妹たちと離れて生活することになりました。その時の苦悩が洗礼につながったのでしょう。

父は盛岡中学で優秀な成績だったのに、継母に大学進学を反対されたそうです。東大教授や医者になって活躍しているかってのライバルたちのことを話しながら、彼らと変わらぬ成績だったのに、と進学できなかったことが無念なようでした。高校の数学教師をしていましたが、国立大を目指して受験勉強している私より英単語を覚えているのです。驚きでした。

生意気盛りだった私は、高校3年の夏に我が家に引き取られてきたミネさんに、どうして父を進学させてあげなかったか聞きました。体が弱くて大学なんて行ける状態でなかった、というのが答えでした。納得できない私を察してか、逆に、私が学資を出して学校に行かせてやっていたんだよ、と言います。真偽が確かめられないまま、その言葉がずっと気になっていました。ミネさんがキャリアウーマン志向で共働きをしていたというならその点は納得できます。1930年、父が16歳の時書いていた英文日記を読みますと月7円の送金を受け、授業料4円50銭を毎月納めていたようです。

藤山家で看護婦をしていたことは、藤山家の当主の看病にあたっていたと解釈していました。そういうニュアンスで話していたように思います。そのとき家にいた坊ちゃんが今は偉くなって、という感じの話し方だったような気がします。いまさら確かめようもありませんが、坊ちゃんの看護をしていた、と聞いたことはありません。今回ブログを拝見し、その点が気になります。岩手病院で宮沢賢治に会ったあとでなく、もっと若いころの思い出のような気がします。

あの白いドレスのような白衣姿が岩手病院前での写真だとわかったことは、意味が大きいですね。実家で母のパソコンを開いて、ブログを読んでもらいましたが、札幌に居た時の写真だと聞き間違えたのは確かなようだ、と母も納得していました。

細かいことで恐縮ですが、実の祖母が亡くなったのは4女を出産した際です。そのときの赤子も同じ年の五月に亡くなっています。父の弟妹で今も存命なのは、父の一歳下の叔母のみです。

hamagaki

Mさま、直々にコメントをいただきましてありがとうございます。恐縮です。

お父様の複雑なお気持ちや、素晴らしい知性について、よく理解ができました。

また、藤山家においてミネさんが看護にあたったのは、長男の愛一郎氏ではなく当主の雷太氏というニュアンスだったとのご教示、ありがとうございます。早速、上の記事中に「追記」を行い、私の勝手な憶測を訂正する旨、書き加えました。

また、正氏の奥様が亡くなられたのが「四女」のお産の際であったのに、これも私が「三女」と初歩的な誤記をしてしまいまして、申しわけありませんでした。これも、訂正いたしました。

あらかじめMさまにご確認をいただいてから記事をアップすれば、このようなお手数をおかけすることもなかったのに、申しわけありませんでした。

思えば、藤山雷太氏も胆石の持病があったとのことですから、派遣看護婦を雇う理由は十分にあったわけですし、ミネさんが藤山家に派遣された時期としても、「東京で看護学校卒業→派遣看護婦→岩手へ帰郷」という時系列であった方が、地元で看護婦になってから東京に出るという経過よりも自然と感じられることは、上にも私自身が述べていたとおりです。

これで私も、すっきりいたしました。

ところで、ミネさんが看護学校を卒業してすぐに藤山家に派遣されたとすれば、手もとの試算では最も早くて満16歳の時(1910年4月)で、この時点で藤山雷太氏は47歳です。一方、ミネさんが伊藤正氏と結婚されたのは、正氏が43歳(44歳も間近)の頃ですね・・・。二人の面影は、どうだったのでしょうか。

また勝手な思い入れがふくらんでしまいますが、この辺にしておきます。

このたびは、本当にありがとうございました。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

hamagaki

游氣さま、意義深いコメントをありがとうございます。(お返事が遅れて申しわけありません。)

> 賢治にとって自然や現象は実体ではなくあくまでも心像だったのでしょうね。

これは、彼の「心象スケッチ」という営みの本質にも関わる問題ですね。

「自然や現象が実体ではない」(=「色即是空」)ということは仏教の世界観の基本でしょうが、賢治はそのことを、仏教を学んだから身につけたのではなくて、生まれつきどこか自然な感覚として感じていたのではないかと、私も思います。

賢治にとっては、普通の人間にとって「表象」とか「心像」とか「イメージ」と呼ばれるものも、外界の現実に近い存在感があり、逆に言えば、外界の現実も、普通の人間にとっての「心像」に近いような幻想性があり、賢治は両者を併せて「心象スケッチ」に書きとめたのではないかと、私は思っています。

この事態を、少し前の記事において拙い図にしてみたのが、下記でした。

吉田幸弘

たまたまたどり着きました。

私の祖父は明治10年生まれで、藤山雷太の社長秘書のようなことを王子製紙でしていました。

その時よく社長宅に出入りしていたようですが、

もしかするとミネさんにお会いしていたかもしれないと思いました。

hamagaki

吉田幸弘さま、書き込みをありがとうございます。

お祖父様が、藤山雷太氏の秘書をしておられたとのこと、まさに雷太氏が「藤山コンツェルン」を設立して八面六臂の活躍をしていた頃だけに、目くるめくような毎日だったのではないかと想像します。

そしてそういう日々の舞台裏には、看護婦として付き添っていた若き高橋ミネさんの姿が、きっとあったはずですよね。

偉大な当主に仕える者同士、もしも秘書と看護婦が顔を合わせれば、話したいことはきっと山ほどあったのではないかと思います。

ちなみに宮沢賢治は、後にはるばる樺太に王子製紙の支社を訪ねて教え子の就職を斡旋していますし、修学旅行の引率で苫小牧に行った時にも王子製紙の工場を目の前にして詩を書いていますし、何かご縁があるようです。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。