前回の記事では、「公衆食堂」とはどういうものだったのかということについて、少し整理をしてみました。これを念頭に置きつつ、前々回の記事につづいて、「公衆食堂(須田町)」という作品の舞台について考えてみます。

公衆食堂(須田町)

あわたゞしき薄明の流れを

泳ぎつゝいそぎ飯を食むわれら

食器の音と青きむさぼりはいともかなしく

その一枚の皿

硬き床にふれて散るとき

人々は声をあげて警しめ合へり

わざわざ題名に(須田町)と書いてあるのですから、この食堂が、大正末期から東京各地に多数の支店を出して賑わった「須田町食堂」ではないかと推測するのも、一つの当然の考え方でしょう。

しかし、私としては、これは「須田町食堂」ではなくて、上野(下谷坂本町)に当時あった「公衆食堂」における情景なのではないかと、思うのです。そう考える理由について、以下に書きます。

1.作品の書かれた時期

この「公衆食堂(須田町)」という作品は、前回も述べたように、「「東京」ノート」の「一九二一年一月より八月に至るうち」という見出しの付いた部分に記されています。「一九二一年一月より八月」と言えば、ちょうど賢治が家出をして東京で国柱会の活動やガリ版切りの仕事をしながら、一方で初期の童話を書いていた時期にあたります。

ノート上でこの作品の前後には、「雲ひくく桜は青き夢の列/汝は酔ひしれて泥洲にをどり」という、関豊太郎博士との花見(1921年4月頃)の情景を題材としたと思われる短歌や、「われはダルゲを名乗れるものは/つめたく最后のわかれをかはし・・・」という、保阪嘉内との別れ(1921年7月頃)に関連したと思われる断章など、いずれもこの家出上京中の出来事が反映したテクストが並んでいます。したがって、これらに挟まれて存在する「公衆食堂(須田町)」も、やはりこの頃の体験に由来していると考えるのが、まずは自然だと思います。

ただ、「「東京」ノート」そのものは、1930年(昭和5年)頃に書かれたと推定されているものです(『【新】校本全集』第十三巻校異篇p.33)。それ以前の何らかの草稿をもとにして、東京における作品群をこの時期にまとめて記入したと思われますが、1921年から1930年までにかなりの時間経過はありますから、その間の上京、すなわち、1923年、1926年、1928年の賢治の東京における体験が、「「東京」ノート」のこの箇所に挿入されたという可能性も、完全には否定できません。

しかし、文語体で短い断章を連ねていく作品スタイルは、やはり1921年頃に書かれたと推定される「冬のスケッチ」にも類似しており、1923年~1928年頃の賢治の詩作品とは、明らかに異なるものです。

すなわち、やはり「公衆食堂(須田町)」は、1921年(大正10年)の上京中の体験にもとづいているのだろうと、私としては推測します。

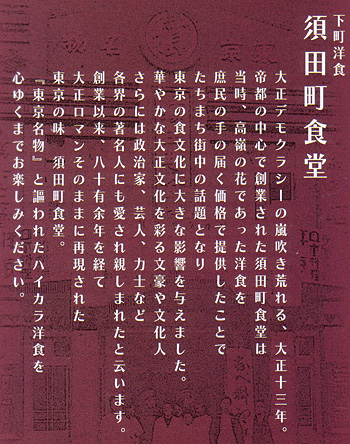

そこで、「須田町食堂」の方の歴史を振り返ると、実はこの大正10年には、まだ「須田町食堂」は開業していなかったのです。下の画像は、現代の「須田町食堂」のパンフレットから抜粋したものですが、ここに書いてあるように、最初にこの食堂が創業したのは、大正13年(1924年)のことでした。

したがって、もしも「公衆食堂(須田町)」という作品が、1921年(大正10年)の上京中の体験にもとづいていたとすれば、その舞台は「須田町食堂」ではありえなかったことになります。

一方、前回「大正期東京市の「公衆食堂」」という記事で見たように、1921年(大正10年)には、すでにいくつかの「公衆食堂」が東京市内に開設されて、かなり繁盛していました。まず、1920年(大正9年)4月に、公衆食堂第一号としてオープンした「神楽坂公衆食堂」と、さらに同年中にできた「上野公衆食堂」が存在し、「当時非常に好評を博し利用者は多」かったことが記録されています。これらに続いて、「大正10年度(1921年度)」の開設とされているのが、日本橋、神田橋、本所の各食堂ですが、これらのうちにも、賢治のいた8月までに営業を始めていたものがあった可能性もあります(『外食券食堂事業の調査』より)。

すなわち、「公衆食堂」であれば、十分に作品の舞台となりうるのです。

2.食堂の雰囲気・等級

さて、作品「公衆食堂(須田町)」における食事風景の描写からまず浮かび上がるのは、慌ただしく黙々と、「むさぼり」「飯を食む」ことにのみ集中している人々の姿です。そこには「都市の孤独」が感じられると前々回に述べましたが、それとともに、「われら」という一人称の視点や、「警め合」うという人間関係から、どこかにそこはかとない「仲間意識」のようなものも潜在しているように思える、とも書きました。

このような、知らない客同士の「仲間意識」、あるいは食堂の「おばちゃん」や「おっちゃん」との間に醸し出される一種の「疑似家族意識」というものは、一昔前まで、いわゆる「大衆食堂」においては体験することのできるものでした。

次の文は、遠藤哲夫ほか著『大衆食堂の研究』(三一書房)という本の中にあった、昭和30年代の「大衆食堂」に関する記述です。

食堂の家族がいて、黒い学生服を着た男、汗をたっぷりかいた印半纏の男、油のにおいがする作業服の男、白い開襟シャツの会社員、東京育ちのやつも上京したてのやつも、いろいろな欲望をかかえて、みーんな一緒にめしをくった。

この描写は、まさに賢治の「公衆食堂(須田町)」において、「飯を食むわれら」の面々と想定しても、ぴったりくるものです。「上京したてのやつ=賢治」の姿まで、入っているではありませんか。私が、「仲間意識」と呼んだものを、遠藤氏はもっと端的に、「食堂の家族」と名づけたわけです。

そして、ここが大事なところなのですが、このような「連帯感」は、上品にとりすましたレストランなんかには決して生まれるものではなくて、貧しい中で必死に飯を食う「仲間」だからこそ、共有されるものだと思うのです。

つまり、「公衆食堂(須田町)」の舞台となった食堂は、そのような「大衆食堂」的な場所だったはずです。

さて一方、「須田町食堂」の方はどうだったのでしょうか。こちらも、決して高級な店ではなく、コストパフォーマンスの良さで当時の客を引きつけたのだそうですが、上に掲載したパンフレットの一節には、「華やかな大正文化を彩る文豪や文化人、さらには政治家、芸人、力士など各界の著名人にも愛され親しまれたと云います」と書かれています。もしもこれが事実なら、「大衆食堂」とは少しランクが違ってきてしまいます。

ただ、上のパンフレットは店側が宣伝のために作ったものなので、多少は華やかな面を誇張して表現している可能性もないとは言えません。

そこで、より同時代に近い客観的な資料として、昭和8年に刊行された、白木正光編『大東京うまいもの食べある記』(丸ノ内出版社)という本を見てみます。現代のグルメ本のはしりのようなものですが、これは、当時かなり評判を呼んでベストセラーになったものだそうです。

そこで、より同時代に近い客観的な資料として、昭和8年に刊行された、白木正光編『大東京うまいもの食べある記』(丸ノ内出版社)という本を見てみます。現代のグルメ本のはしりのようなものですが、これは、当時かなり評判を呼んでベストセラーになったものだそうです。

この本の中に、「須田町食堂」の上野駅地下支店の説明と、レポート記事が掲載されている箇所があるのです。当時、すでに「須田町食堂」は東京市内に何軒もの支店をチェーン展開して急成長していましたが、この上野駅地下支店は、その中でも大規模な店舗だったようです。店の雰囲気も、支店の中ではかなり上等な方なのでしょう。

◇須田町食堂 ― 驛の地下室に明治製菓喫茶部と並んでありますが、場内も廣く、大衆向と云ひ條、装飾設備も立派なもので、驛食堂として実に模範的食堂です。

―― ◇ ――

S 「これはまつたく立派だ、例の須田町食堂の先入観で尻込む人があるかも知れんが、こゝなら誰が來ても恥かしくないね」

N 「同感、この天井のあかり取りなど、まがひものだが、全部ステインド硝子ですよ、それに女給さんが松坂屋の食堂に輪をかけた丁寧さも特筆に値ひします」

H 「早速お茶の熱いのと取替へて呉れるなど訓練も満点」

こゝの朝定食(二十銭)を試食すべく早朝に動員されて些か不機嫌だつた食べ歩き同人達も、第一印象の好感にすつかり氣をよくする。やがて誂えた定食が運ばれる。献立、揚げと葱の味噌汁。焼海苔。白菜。大根、馬鈴薯に小間切肉のごつた煮。それに香の物。御飯も一人一人櫃に這入つて茶碗が添へてある。

N 「註文してから恰度十一分かゝりましたが、定食としては少し時間を食ひ過ぎますね、氣ぜはしい驛食堂であり、それにお定まりの定食で見たところ特別時間のかゝる献立でもないのに、これはもつと短縮の工夫がほしい」

S 「献立は二十銭にしてはよいな、焼海苔にわさびを添えたのもなんでもないやうで氣がきいて居る、味噌汁も普通の甘辛味噌を使ってゐるが味は悪くない、但しごつた煮はから過ぎて一寸いたゞきかねる」

H 「牛鍋、よせ鍋共に(卅銭)ホウその上に湯豆腐(十銭)がありますよ、すべての卓に電熱装置があるし、全く豪勢なものですね」

上の状況が、すべての「須田町食堂」に共通というわけではないのかもしれません。しかし、総体として私が感じるのは、これは現代に移し変えてみると、「大衆食堂」というよりも「ファミリーレストラン」に近い存在だったのではないか、ということです。上に紹介されている須田町食堂においては、価格が安いこともセールスポイントの一つではありますが、それに加えて、「小綺麗さ」や「サービスの良さ」なども大きな売りにしているところが、まさに「ファミレス的」です。チェーン展開していたところも、また似ています。

で、「公衆食堂(須田町)」という作品に戻ると、この作品に見られるような「大衆食堂的猥雑さ」や「仲間意識」は、現代のファミリーレストランに行っても感じられないのと同様に、当時の「須田町食堂」にも、なかったのではないかと思うのです。

3.題名についてどう考えるか

というわけで、「須田町食堂説」に否定的な見解を述べてきましたが、それでは、「公衆食堂(須田町)」という題名については、どう考えたらよいのでしょう。

ここでまず確認しなければならないのは、当時、須田町に「公衆食堂」は存在しませんでしたから、題名における「公衆食堂」という部分と「須田町」という部分は、どうしても両立しないということです。論理的に考えると、(1)「公衆食堂」が正しくて「須田町」が誤りか、(2)「公衆食堂」が誤りで「須田町」が正しいか、(3)両方とも誤りであるか、3つのうちのいずれかであるということになります。

最初の(1)が、私の考えに相当しますす。

(2)については、その中の有力な可能性が「須田町食堂説」でしたが、それが考えにくいことは上に述べました。「須田町食堂以外の、須田町内の別の食堂」という可能性もありますが、これについては資料がありません。少なくとも、当時の須田町内に、ある程度有名な「大衆食堂的」な店があったという証拠は見つけられませんでした。

(3)に至っては、ほとんど題名としては無意味だったということになってしまいますが、強いてこの線で「公衆食堂」ではない「大衆食堂的」店舗を挙げれば、大正6年に芝区新幸町に開業した「平民食堂」と、大正9年に神田にできた「昌平橋簡易食堂」があります(『大東京綜覧』、『外食券食堂事業の調査』)。後者は、須田町からも近いということで多少の関心は引かれるところです。また、賢治の下宿や勤め先の文信社から近いところとしては、当時やはり安い洋食屋として人気を博していた、「本郷バー」という店があります。大正5~6年頃に創業して、ライスカレーが5銭、カツが7~8銭という安値が評判を呼んで、勤人、学生、車夫、小僧さんなども多く利用していたということですから、賢治も東京滞在中に訪れた可能性は考えられます。しかしいずれにしても、「公衆食堂(須田町)」が、実は「昌平橋簡易食堂」あるいは「本郷バー」のことだったというのでは、あまりにも名前に関連がなさすぎます。

結局、私としては(1)を採用して、賢治がある夕方に食事をしてこの作品の舞台となったのは、「須田町」ではないけれども、どこかの「公衆食堂」だったのではないかと考えます。

「公衆食堂」という言葉の方を重視するのは、大正10年にはまだ各地の開設が始まって間もなかったものの、「当時非常に好評を博し利用者は多」かったという話題性、「公衆食堂」という新たなネーミングが与えたであろう印象などを考えると、実際に賢治が「公衆食堂」で食事をして、それを正しく題名に記録した可能性が高いと考えるからです。

この場合、残念ながら(須田町)の方は誤りと考えざるをえません。なぜ(須田町)という言葉が書かれたのかはわかりませんが、たとえば、その後の賢治の上京(1926年、1928年)において、今度は賢治は「須田町食堂」の新たな繁盛ぶりについて耳にしていて、その記憶が、1930年(昭和5年)頃に「「東京」ノート」に作品を記入する際に、混入してしまったのかとも思ったりします。ことに、1926年12月の上京時には、須田町からも遠くない神田錦町の上州屋に1ヵ月近く滞在して、いろいろと活動を行っていますから、この間に実際に「須田町食堂」を訪れた可能性もないとは言えません。

4.では、どこの公衆食堂か

最後に、賢治がこの作品の舞台としたのが、1921年(大正10年)当時あった「公衆食堂」のいずれかだったとすると、その中のどこだったのか、ということが残された問題です。

時はまだ関東大震災前で、上にも述べたように、すでに「神楽坂」と「上野」には、前年から開業している公衆食堂があり、また大正10年度(1921年度)のうちには、「日本橋」、「神田橋」、「本所」の3ヵ所も営業を始めます。

A: 賢治の下宿; B: 文信社; C: 国柱会本部; D: 帝国図書館

1: 神楽坂公衆食堂; 2: 上野公衆食堂; 3: 日本橋公衆食堂; 4: 神田橋公衆食堂; 5: 本所公衆食堂

上の地図で、緑色の(A)、(B)、(C)、(D)が、賢治が1921年の上京中に、最も足繁く動いたであろう活動拠点です。

赤い(1)、(2)、(3)、(4)、(5)が公衆食堂の位置ですが、(1)の神楽坂と(2)の上野は、1920年のうちに開業していたのがわかっている店舗です。(3)、(4)、(5)は、1921年度中には開業しましたが、賢治が東京にいた8月までに、どれが確実に営業開始していたかということはわかりません。

さて、この地図で見ると、公衆食堂のうちでは、(2)の「上野公衆食堂」が、何と言っても賢治の生活圏に最も近接して存在していたことがわかります。おそらく賢治の典型的生活としては、朝に下宿(A)を出て、午前中(4時間?)文信社(B)においてガリ版切りの仕事をし、そして昼から国柱会本部(C)へ行って、種々の奉仕活動をしていたと思われます。上野公衆食堂(2)があった下谷坂本町は、上野鶯谷にある国柱会で午後の活動を終えて、下宿へ帰る前に夕食をとるとすれば、格好の位置になります。

(1)の「神楽坂公衆食堂」も、下宿から3km余りで、時々食事に行くのは十分可能です。また(4)の「神田橋公衆食堂」はやや遠くなりますが、問題の「須田町」には最も近い場所にあります。(3)の日本橋公衆食堂や(5)の本所公衆食堂は、平素の生活圏の中とは言えないでしょうが、日本橋には、東京滞在中なにかと世話になった、小林六太郎氏の家がありました。

結局、賢治の日常の動線に最も沿っていて、作品のように夕方に訪れる可能性が高かったのは、(2)上野公衆食堂ということになり、この店舗が、「公衆食堂(須田町)」の作品舞台として、まず候補に挙げられるのではないかというのが、現時点での私の考えです。

長々と書いてきた割には、もう一つぱっとしない結論ですが、作品が1921年の体験であること、場所が「公衆食堂」であること、という2つの仮定から出発すると、こういうことになりました。

塩見

出典はここに記せませんが、昭和3年、秋葉原に青物市場が移転する前、須田町に青物市場があったそうです。須田町にあったというよりも、青物市場の中に須田町があったというのが正しいようで、場内には安い庶民向けの食堂が多数存在していたそうです。現在の大田市場にも、当時の食堂の後継者が食堂を出しているとのことでした。

神田橋というか、鎌倉河岸の公衆食堂は、神田錦町の上州屋にも程近くて、hamagakiさんの論考から、ここだと想像していたんですが残念。ちなみに江戸時代の青物市場は鎌倉河岸と、鎌倉橋のたもとにある千代田区設置の案内板には記載されています。

hamagaki

塩見様、貴重な情報をありがとうございます。

これを機会に私もネットで「青物市場」について調べてみました。「市場今昔物語」という文章の中には、「当時の市場では、店が店員の住まいを兼ねており、現在の我々が考える市場と違い、当時は市場の中に町があるといったイメージであったようだ。」という記述があり、まさに塩見様のお言葉のとおりのようです。

また、読売新聞の「築地だけじゃない 元気になれる市場ごはん」という記事には、現在は大田市場にある「大松」という食堂の4代目「大おかみ」(68歳)は、「神田にあったころのやっちゃば(青物市場)で育った“やっちゃば育ち”」と書いてありますから、このお店はまさにご指摘のように、神田の青物市場にあった食堂が、大田市場に移転してきたということなのでしょう。

賢治が当時、青物市場内の須田町内の「食堂」に入った可能性は十分にあるわけですね。作品題名の「公衆食堂」という部分を文字通りに受けとれば、本文中にも書いたようにこういった民間の食堂が選択肢から抜け落ちてしまうのですが、もしも「須田町」の方を採れば、市場内の食堂というのは、とても有力な一つの候補になると思えます。「あわたゞしき薄明の流れを/泳ぎつゝいそぎ飯を食むわれら」というのも、朝が早い「市場」なら、雰囲気に合っています。

上の新聞記事にあった「大松」というお店も、今が「4代目」ということですから、賢治が東京を訪れた時にも、神田の青物市場内で営業をしていたのかもしれません。

それから、「神田橋公衆食堂」という可能性も、一方でたしかに捨てがたいと思います。1921年上京時の賢治の行動パターンから考えて、日常的に訪れていた可能性が最も高い公衆食堂、そして早朝にも行った可能性があるのは、「上野公衆食堂」だったのではないかと推測しましたが、「神田橋」を否定できる根拠は、どこにもありません。

「神田橋(鎌倉河岸)」と「須田町」は、同じ神田区内で直線距離にして700mほどの所にあり、賢治が後に「「東京」ノート」をまとめた時に、ちょっと勘違いしてこの食堂のあった場所を「須田町」と書いてしまったとしても、不思議はありません。

さすがに、ふだんから「須田町」近辺を散歩しておられる塩見様とあって、鋭いご指摘に感謝申し上げます。今後ともいろいろとご教示をお願いいたします。