前回の記事では、「小岩井農場」の終わり近くの箇所で詩集印刷用原稿では「至上福祉」となっているところが、初版本では「至上福し」という表記に変えられている理由について、印刷所にある「祉」の活字に何らかの問題があったからではないかなどということを想像してみましたが、ほかにも『春と修羅』においては、印刷の段階で、何故か理由のわからない表記の変更が行われている箇所が、いくつかあります。

その一つは、「

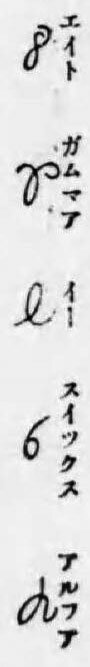

作者賢治が見守る水盤の中のイトミミズは、小さな体で一心に踊っているのですが、その線形の身体が刻々と描く曲線を、「8 γ e 6 α」という文字によって象っているわけで、当時の日本の文学史上でも、これは画期的な表現だったのではないでしょうか。

このイトミミズの姿態の表現は、作品中では全部で6回登場するのですが、詩集印刷用原稿では、すべて「

この表記では、イトミミズの姿形を文字で写しとった作者のせっかくの工夫が、生かされなくなってしまいますので、原稿の表記の一部を印刷時に読み仮名だけに変えてしまった理由が、私としてはどうしてもよくわからないのです。

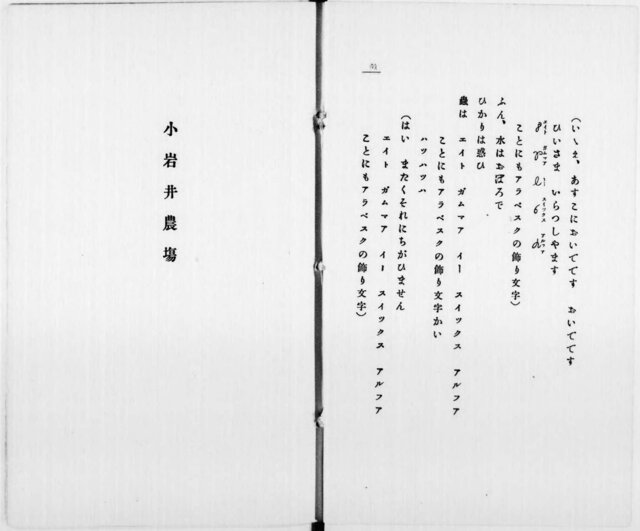

ここで、国会図書館デジタルコレクションに公開されている『春と修羅』初版本の画像で、この作品を見てみましょう。(画像をクリックすると、拡大表示されます。)

これがたとえば、最後のページで作者が地の文で「虫は エイト ガムマア イー スイツクス アルフア/ことにもアラベスクの飾り文字かい/ハツハツハ」と、からかい口調で言っているところだけが「読み仮名」になっているのであれば、括弧付きで表記された部分と対比させるという意味で、意図が理解できなくもないのですが、括弧付き表記部分の中でも象形的表記と読み仮名表記が混在しているというのは、作者の意図が理解できません。

そこでこの印刷上の表記変更に関しても、「印刷所が所有している「8 γ e 6 α」の活字の数に限りがあったので、全てを原稿どおりに印刷することができなかったのだ」と考えてみることはできないでしょうか。

上の画像を見ればわかるように、1ページの中で「8 γ e 6 α」が、2回以上印刷されているページはありません。最初の56頁は、もともと1回しか登場しませんし、58頁には2回出てくるものの、後の方は「エイト ガムマア イー スイツクス アルフア」という読み仮名だけの表記になっているので、「8 γ e 6 α」の活字が用いられているのは、1回だけです。60頁には3回登場しますが、最初だけが「8 γ e 6 α」と表記され、後の2回はやはり「読み仮名だけ」なのです。

つまり、「8 γ e 6 α」の字が印刷されているのは、1ページあたり1回だけになっていて、それ以上出てくる場合には読み仮名だけで表記する、という形になっているわけです。これが、「活字の数に制約があったのではないか」と、私が想像する理由の一つです。

上の画像のように、この作品で使用されている「8 γ e 6 α」の活字は、通常のイタリック体とも異なって、鉛筆で書いたように文字が単純な線で表記されていて、イトミミズの姿態を表すには、まさにうってつけの字体です。これは、普通の文章の印刷ではあまり使われないものでしょうから、当時の小さな印刷所では、同じ文字のセットを多くは保有していなかったとしても、無理もないように感じられます。

※

そこで次に、この部分の個々の活字が同一なのか異なっているのか、もう少し詳しく見てみましょう。

三か所で用いられている活字を拡大すると、下の表のようになっています。

| 56頁 | 58頁 | 60頁 |

|---|---|---|

|

|

|

これを見ると、「8」の字の上部が、56頁と58頁の活字では開いているのに対して、60頁の活字は閉じており、これらは別の活字なのではないかと思われます。また、56頁と58頁の活字を比べると、58頁のものの方が、上部の開きが大きいようにも感じられます。

一方、「γ」「e」「6」「α」については、特に違いは感じられません。画像処理ソフトで重ね合わせてみましたが、明らかなずれは認められませんでした。

ということで、「8」については複数の活字が併用されている可能性がありますが、「γ」「e」「6」「α」については、1種の活字なのか、よく似た複数の活字なのか、何とも言えないのが現状です。

※

ところで先ほどは、「8 γ e 6 α の文字が印刷されているのは1ページあたり1回だけ」と書きましたが、実際の製本においては、1ページずつ別々に印刷するというような、効率の悪い方法はとりません。大きな紙に、8ページ分や16ページ分を一度に印刷して、それを折りたたんで8ページや16ページの「一折り」を作り、これをたくさん重ねて一冊の本にするのです。したがって、問題の活字が、たとえ1ページで1回しか使われていないとしても、同時に印刷する8ページ分や16ページ分を「組版」する際に、同じ版に含まれる他のページで使用されていたら、その数だけ活字を用意しなければならないのです。

たとえば、「8 γ e 6 α」が登場する56頁、58頁、60頁が、もしも同じ組版に含まれていたら、各文字の活字は3セット必要なのです。

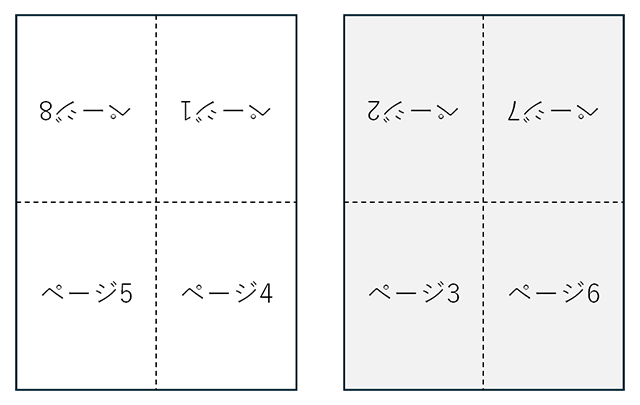

そこで、『春と修羅』の初版本が、「何ページ折り」で製本されていたのかが問題となりますが、これは「8ページ折り」であるということを、入沢康夫さんが書いておられます。

そう考えるとき、目次と本文のずれは(単なる不注意なあやまりと見るほかは)非常に理解しにくくなる。この謎は、『春と修羅』初版本の

折り を実際に調べてみることによって、解けて来た。この本は八ページずつ一折りになって刷られ、全体で四十折りが一冊に製本されているのだが、目次は八ページでちょうど一折りを成している。では、そのあとの奥付と正誤表の二ページは何かといえば、これは目次前の六ページと組になって一折りを成しているのである。言いかえれば、奥付と正誤表とを含む八ページの一折りの、第六ページと第七ページとの間に、別の八ページ一折り(=目次)がはさみこまれて製本されていたのだった(図3参照)。

(入沢康夫「詩集『春と修羅』の成立」:『宮沢賢治 プリオシン海岸からの報告』所収)

これは、『春と修羅』の「目次」に、詩集には収められていない「途上二篇」なる作品名が記されているのはなぜか?という問題について考察している部分で、結論としては「目次は原稿の校了よりも先に印刷されていた」ということを論じているのですが、上にご覧のように、『春と修羅』初版本は「8ページ折り」で製本されていることが、記されています。

となると次の問題は、「

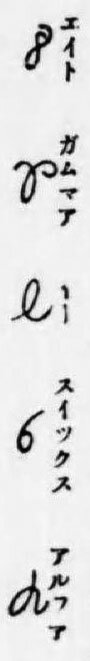

「8ページ折り」については、例えばこちらのサイトで説明されていますが、1枚の紙の表面に4ページ分を印刷し、裏面にまた4ページ分を印刷した後で、その紙を縦横4つに折って、さらにページの端を裁断して「一折り」が出来上がります。もとの大きな紙の上での8ページの配列は、下図のようになっています。左が紙の表面、右が裏面です。

『春と修羅』は「右開き」の本で、右側が偶数ページ、左側が奇数ページになっていますから、「

もしも①であれば、初版本で「8 γ e 6 α」が含まれている56頁、58頁、60頁のうち、56頁が上図のページ2、60頁が上図のページ6に該当しますので、この2頁が同一の組版に含まれることになり、「8 γ e 6 α」の活字は2セット必要になります。②の場合も、56頁が上図ページ4、60頁が上図ページ8で同じ組版に含まれるので、やはり2セット必要です。一方、③④であれば、「8 γ e 6 α」は同一組版内に1回しか現れないので、これらの活字は1セットあれば足りることになります。

ということで、『春と修羅』初版本における「折り」の構成がどうなっているのかということを、調べる必要があります。本来なら、『春と修羅』初版本の実物を調査しなければならないところですが、そのようなものは手元にありませんので、入沢康夫さんが調査された上の図を、参考にしてみます。

下に、その図を再掲します。

(入沢康夫「詩集『春と修羅』の成立」:『宮沢賢治 プリオシン海岸からの報告』所収)

『春と修羅』初版本の、最後の16ページは、上のようになっているということです。それならば、これより前の部分は、8ページずつの「折り」を重ねて綴じた形になっているはずです。「本文」の最終頁は、赤字で記入したように「冬と銀河ステーシヨン」の301頁ですから、この「巻末16ページ」が始まるのは、上図のように297頁からとなります。

そして、ここから8ページずつさかのぼって行くと(すなわち、297から8ずつ引いていくと)、「

実際、最初に掲げた初版本の画像で、56頁と57頁の境目の部分を拡大して見ていただくと、確かに「折り」の継ぎ目になっているように見えると思います。

となると、56頁は「8ページ折り」におけるページ8ということになりますから、先ほど①~④に場合分けした中の、④に該当するわけです。

すると、56頁は前の作品「真空溶媒」から続く「折り」の最後のページに当たるので、この「折り」の中の他のページに、「8 γ e 6 α」の活字が含まれていることはありません。また、58頁は上の「8ページ折り」の配列図におけるページ2(紙の裏面)、60頁はページ4(紙の表面)ということになりますので、同一組版中に「8 γ e 6 α」が重複して出てくるということはありません。

すなわち、初版本で使われていたあの独特の線状の斜体活字は、初版本の表記法であれば、1セットあれば足りたということになります。

逆に言えば、「8 γ e 6 α」のうちの少なくとも一つ(「8」以外と思われる)の活字が1個しかなかったので、一部を「エイト ガムマア イー スイツクス アルフア」として、読み仮名だけで表記せざるをえなかったのではないかと、私としては想像する次第です。

コメント