先日届いた『宮沢賢治研究 Annual』第31号に、玉井晶章氏による論文「宮澤賢治「

先日届いた『宮沢賢治研究 Annual』第31号に、玉井晶章氏による論文「宮澤賢治「

「蠕虫舞手」(初版本)に出てくる「ナチラナトラ」は、「詩集印刷用原稿」の段階では「ナチュラナトラ」となっており、こうなると"natura naturans"あるいは"natura naturata"の発音にさらに近づきますので、賢治がこれらの語をもとにしていたことは、ほぼ確実と思われます。

問題は、一般にはあまり知られていない、かなり専門的な用語であるこの言葉を、賢治はいったいどうやって知ったのかということです。上掲論文で玉井晶章氏は、明治後期の哲学者大西祝の著書『西洋哲学史』で読んだという可能性が、「最も考えられる」としています。

賢治が中学時代および高等農林時代に、学校の図書館でこの大西祝の『西洋哲学史』を読んでいたというのは、小野隆祥氏が『宮沢賢治の思索と信仰』(泰流社, 1984)で推定していることで、確実な証拠があるわけではないようですが、この『西洋哲学史』下巻では、ジョルダーノ・ブルーノの項目で、賢治も作品中によく用いた「モナド」の概念が紹介されており、またその次のページには何と、「カムパネルラ」が登場するのです。

これは、ルネサンス期イタリアの神学者トマソ・カンパネッラのことなのですが、当時の日本でその名前の表記は、「カンパネラ」「カムパネラ」「カンパネルラ」などとされるのが一般的で、「銀河鉄道の夜」と同じ「カムパネルラ」と書かれているものは、他にあまり見当たらないというのです。

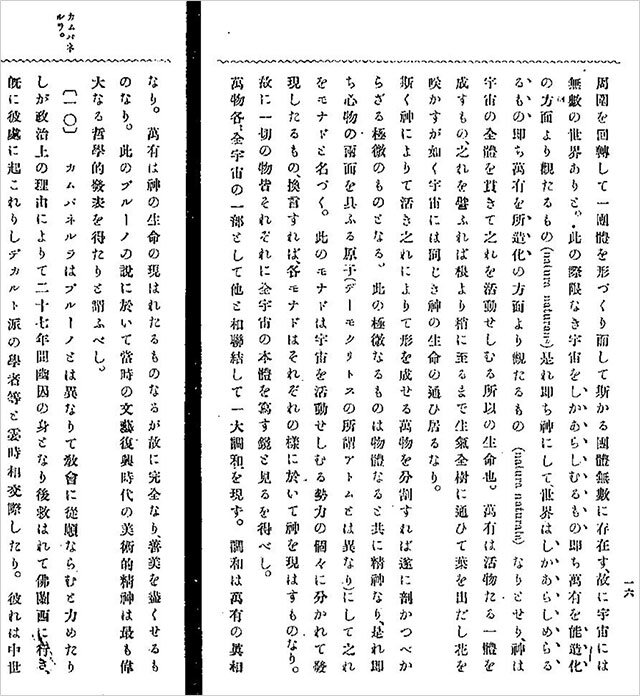

下の画像は、国会図書館デジタルコレクションより、大西祝著『西洋哲学史』下巻のpp.16-17で、右頁の3行目および4行目の括弧内に"natura naturans"および"natura naturata"が、右頁の終わりから4行目に「モナド」が、そして左頁の4行目に「カムパネルラ」の語が見えます。賢治に関係ありそうな語が、なぜか集まって見られる箇所です。

そこで、本当に当時は「カムパネルラ」と表記されることが稀だったのか、試しに国会図書館の蔵書検索で、「目次」に「カンパネラ」「カムパネラ」「カンパネルラ」「カムパネルラ」「カンパネッラ」「カムパネッラ」の語が使われている書籍を、検索してみました。

その結果、賢治存命中の1933年以前に限り、同じ書籍の改版を除外すると、下の17冊がヒットしました。

| 書名 | 出版社 | 出版年 | Campanella表記 |

| 西洋近世哲学史 | 岩波書店 | 1917 | カムパネラ |

| 近世哲学史 上巻 | 早稲田大学出版部 | 1917-18 | カンパネラ |

| 社会闘争と社会主義先駆者 | 日本読書協会出版部 | 1925 | カムパネラ |

| 社会思想史 | 金星堂 | 1926 | カンパネルラ |

| 社会主義史 第3篇 | 白揚社 | 1926 | カムパネラ |

| 弗でない男 | 人文会出版部 | 1926 | カムパネラ |

| 政治思想史 上巻 | 岩波書店 | 1927 | カンパネラ |

| 解放群書 第16編 | 解放社 | 1927 | カンパネラ |

| 近世哲学史 : 改訳 上巻 | 新潮社 | 1928 | カンパネラ |

| 西洋倫理学史 近世篇 上 | 宝文館 | 1928 | カンパネラ |

| 社会科学叢書 第22編 | 日本評論社 | 1929 | カンパネラ |

| 世界大思想全集 第50巻 | 春秋社 | 1929 | カンパネラ |

| 未来科学の進化 | 日本書院出版部 | 1929 | カンパネラ |

| 経済学全集 第二十三卷 | 改造社 | 1929 | カンパネルラ |

| 太陽の都 | 玉川学園出版部 | 1932 | カンパネラ |

| 社会思想全集 第1巻 | 平凡社 | 1928-33 | カムパネラ |

| 西洋倫理学史 下巻 | 小笠原秀実 | 1933 | カンパネラ |

ここでは「目次」だけを検索対象にしているので、カムパネルラの名前が目次には出ていない大西祝著『西洋哲学史』は入っていませんが、ご覧のように賢治の時代には、イタリアのCampanellaが目次に登場する書籍で、その名前を「カムパネルラ」と表記しているものは、一冊もなかったのです。似てはいても、どれも微妙に違っています。

大西祝の著書のように、本文中にのみこの名前が出てくる書籍ではどうなっていたのかまではわかりませんが、当時は「カムパネルラ」という表記が、かなり珍しかったということは明らかです。

となると、作品にわざわざ「カムパネルラ」と綴った賢治が、この大西祝の著書を読んでいた可能性は、やはりかなり高いように思われます。

※

さて、この大西祝著『西洋哲学史』において、"natura naturans"および"natura naturata"という用語が登場するのは、上の画像のジョルダーノ・ブルーノの項目と、スピノザの項目の2か所です。上のように、ブルーノの項目では、これは括弧内にラテン語の原語で引用されているだけなのですが、一方スピノザの項目では、下記のようにより詳しく説明がなされています。

神は萬物に於ける内在的原因(causa inmanens)なり、萬物以外に在りて之を生ぜしむる超越的原因(causa transiens)にあらず。故にスピノーザは中世紀の末葉に用ゐられる語を用ゐて神をナトゥーラ、ナトゥランス(natura naturans)と名づけ萬有即ち自然界ナトゥーラ、ナトゥラータ(natura naturata)と名づけたり。即ち前者を以て凡べての物を爾かあらしむる所以の本體の義とし、後者を以て爾かあらしめらるゝ萬物の謂ひとせり。以為へらく、全自然界と神とは相即したるものなりと(deus sive natura)。

このように、このスピノザの項では「ナトゥーラ、ナトゥランス」および「ナトゥーラ、ナトゥラータ」と、読みが具体的にカタカナで示されていますので、賢治がこの専門用語に着目し、作品中に「ナチラナトラ」あるいは「ナチュラナトラ」として登場させるという発想の直接の契機となったのは、こちら方のだった可能性が高そうです。

ここで、スピノザ自身の著作にさかのぼってその用例を見てみると、『エチカ』には次のように記されています(畠中尚志訳『エチカ』(上)岩波文庫版pp.73-74)

備考 先へ進む前にここで、

能産的自然 および所産的自然 をどう解すべきかを説明しよう――というよりはむしろ注意しよう。というのは、前に述べたことどもからすでに次のことが判明すると信ずるからである。すなわち我々は能産的自然を、それ自身のうちに在りかつそれ自身によって考えられるもの、あるいは永遠・無限の本質を表現する実体の属性、言いかえれば(定理十四の系一および定理十七の系二により)自由なる原因として見られる限りにおいての神、と解さなければならぬ。これにたいして所産的自然を私は、神の本性あるいは神の各属性の必然性から生起する一切のもの、言いかえれば神のうちに在りかつ神なしには在ることも考えられることもできない物と見られる限りにおいての神の属性のすべての様態、と解する。

さらにこの岩波文庫版で、上記の「

「能産的自然(natura naturans)」、「所産的自然(natura naturata)」。この両概念の起こりは遠くアリストテレスの「動かされざる者」(動かす者)と「動かされる者」の分類にまで遡ることができよう。アウグスティヌスはこれを三分類に拡大し、さらにこれは九世紀のスコトゥス・エリウゲナの自然四分類にまで発展した。このエリウゲナは「創造する者としての自然」と「創造される者としての自然」とを同一視して汎神論的思想を示した。こうした思想はさらにアヴェロイスによって発展させられ(能産的自然および所産的自然という語は彼に帰せらていれる)、以来この語はスコラ哲学やルネッサンス時代の哲学者に好んで用いられた。だがスコラ学派ではまったく汎神論的意味から離れて単に「創造する者としての神」と「創造される者としての自然」との意味だけに用いた。これに最も明確な汎神論的定義を与えたのがスピノザである。

"naturans"は、ラテン語で「自然」の動詞形"naturo"の現在分詞で、"naturata"は過去分詞だということですから(英語版Wikipediaのnatura naturansおよびnatura naturata参照)、英語に直訳すれば"naturing nature"と"natured nature"となり、さらに日本語では「自然する自然」と「自然された自然」ということになります。しかしこれでは、「自然する」という動詞の意味がよくわかりません。

上の畠中氏の訳注によれば、エリウゲナは「創造する者としての自然」と「創造される者としての自然」と捉えていたということで、ここでは動詞naturo=創造する、という風に解されていたようですが、汎神論のスピノザにおいては、「創造神」が自らの外部に「被造物」を造る、ということはありえず、「神=自然」なのですから、naturo=創造するという解釈では、混乱が生じてしまいます。スピノザにとっては、"natura naturans"は、唯一の実体(=神=自然)の表現活動であり、また"natura naturata" は、それによって表現された属性にほかならず、これらは結局は同一のものなのです。

ちなみに、"natura naturans"および"natura naturata"の日本語訳として、上記で畠中氏が用いている「能産的自然」と「所産的自然」が、これらの語の定訳となっているものですが、ここではnaturo=産する、と解釈しているわけです。これは、上記の意味での「創造する」と似てはいますが、スピノザが上の「備考」で述べているところの、「神の本性あるいは神の各属性の必然性から生起する」ということを、表しているのでしょう。ただ、日本語で「産する」と言うと、「創造する」と同様に、どうしても自己の外部に「産み出す」という状況を連想してしまいますので、スピノザ的には若干の違和感が残ります。

そこで、スピノザ自身は「自因」によって「生起する」というのですから、これらの語の日本語訳は、「

※

話を戻して、以上でスピノザ的な世界観から見た、"natura naturans"と"natura naturata"の意味について考えてみましたが、それでは賢治が「蠕虫舞手」で用いた「ナチラナトラ」は、"natura naturans"なのか"natura naturata"か、はたしてどちらだったのでしょうか。言葉の音は、両者の共通部分のみですので、どちらの可能性も否定できません。

まず、この作品で「ナチラナトラのひいさま」と呼ばれている小さな蠕虫そのものは、この世界に多様な形で顕れている実体の変状の一つに過ぎませんから、主体としての "natura naturans"ではありえず、客体てあるところのの"natura naturata"だ、ということになります。

ただし次に、ここでは蠕虫自身が「ナチラナトラ」と呼ばれているのではなく、彼女は「ナチラナトラのひいさま」なのですから、ここで問題になるのは、この「の」意味するところです。

(1) この格助詞「の」を、「連体修飾格」の「の」と取れば、すなわち「アーサー王の姫君」(=アーサー王の子である姫君)と同様の意味での「ナチラナトラの子であるひいさま」と解釈すれば、「ナチラナトラ」は蠕虫を生起させる主体(cf. アーサー王)であるので、それは"natura naturans"だ、ということになります。

(2) 一方、この「の」を、「同格」の「の」と取れば、すなわち「お世継ぎの姫」(=お世継ぎである姫)と同様の意味での「ナチラナトラであるところのひいさま」と解釈すれば、「ナチラナトラ」はすなわち蠕虫自身なのですから、客体であるところの"natura naturata"だということになります。

つまり、意味のとり方によってこの「ナチラナトラ」は、"natura naturans"でも"natura naturata"でも、どちらもありうるということになり、これがひょっとしたら、賢治があえて「ナチラナトランス」とも「ナチラナトラータ」とも書かずに、両義性を孕んだ「ナチラナトラ」で止めた理由だったのかもしれません。

同時に二つの意味が込められていることによって、"natura naturans"と"natura naturata"は、本当は一つの実体の別の側面にすぎないという、スピノザの哲学の神髄がまるでここに象徴されているようだ……とまで言ってしまうと、こちらの勝手な思い入れでしょうが。

しかしいずれにせよ、水盤の中で懸命に踊る1匹の小さなイトミミズを、この世界の万象である"natura naturans"や"natura naturata"の「姫君」と表現するところに、まぎれもなく賢治の宇宙観が表れていると思います。

その精神は、この作品の翌日の日付を持つ「小岩井農場」において、

すみやかなすみやかな

万法流転 のなかに

小岩井のきれいな野はらや牧場の標本が

いかにも確かに継起 するといふことが

どんなに新鮮な奇蹟だらう

と述べたのと、実はまったく同じではないでしょうか。

彼にとっては、雄大な農場でも、ちっぽけな糸のような虫でも、どちらもこの全世界の「奇蹟」を、凝縮し象徴しているのです。

※

以上見てきたように、玉井晶章氏の論文は、賢治の詩「蠕虫舞手」の背景に、スピノザの思想があった可能性を示してくれたことにおいて、私にとってはまさに画期的な感じがするのですが、これによって開けてくる眺望が、少なくとも二つあるように思われます。

一つは、富山英俊さんが著書『挽歌と反語』の第六章「ヘッケル博士と倶舎――諸説の検討と私見」において、ヘッケルの主張した一元論が、非常にスピノザ主義的な世界観であることを指摘していることとの関連です。富山さんは、相当に慎重な表現ながら、ヘッケルのこのスピノザ的一元論が「もしかして」賢治自身とも通じ合っていた可能性を示唆しておられますが(同書p.235)、実際に賢治が大西祝の著書を通してであれスピノザの思想に触れ、その重要な哲学的概念を作品にも盛り込んでいたとすれば、賢治とスピノザの親和性は、よりはっきりと見えてくることになります。

もう一つは、もしも賢治がスピノザの思想に関心を抱いていたとすれば、「汎神論」「汎心論」「一元論」的な考え方に対する賢治の偏愛が、ここでさらにまた一つ明らかになってきた、ということです。

たとえば賢治は、中学校の時からエマーソンに親しんでいたということが伝えられていますが(「エマーソンの「大霊」と賢治」参照)、このエマーソンの思想は簡単に言えば、「個々人の魂は、集合的な至高の精神である「大霊」に繋がっている」というようなもので、「あらゆる個人を通して一貫せる一個の心あり、各個人はみな此の心とその全局に到るの溝渠たるなり」と表現されます。

また、賢治が影響を受けていたと思われる『大乗起信論』では(「『大乗起信論』と賢治」参照)、個々人の心である「衆生心」が、実は「大乗」であり、さらに全世界の真の姿である「真如」と一つのものだ、と説かれます。これも、汎心論的かつ汎神論的かつ一元論的です。

さらに一時の賢治は、「妙法蓮華経が退校になりました 妙法蓮華経が手紙を読みます……手紙はもとより誰が手紙と決めた訳でもありません 元来妙法蓮華経が書いた妙法蓮華経です。……一切現象の当体妙法蓮華経」(書簡50)などとも書いていますが、これなどはもう「汎〈法華経〉論」とも言える世界です。

あるいは、「農民芸術概論綱要」の、「自我の意識は個人から集団社会宇宙と次第に進化する」や「新たな時代は世界が一の意識になり生物となる方向にある」も、エマーソンの「大霊」に通じるような、集合的で包括的な精神を想定しているように思われます。

このような志向性を持った賢治のことですから、スピノザともきっと相性が良いのではないかと、実はひそかに思っていたのですが、今回はその可能性を少し垣間見させていただいた、という感じです。

コメント