私は高校生の頃からなぜか小林秀雄の文章が好きになれなくて、受験勉強の際にもなるべく避けていたのですが、その後何かの折に、坂口安吾が「教祖の文学」という評論において、小林秀雄のことを痛烈に批判しているのを読み、ひそかに溜飲を下げたものでした。

この坂口安吾の「教祖の文学―小林秀雄論―」には、宮澤賢治の「眼にて云ふ」が引用されていて、小林秀雄が賞揚する西行や実朝の短歌や徒然草を「三流品」とこき下ろす一方で、賢治のこの詩のことは「まるで品物が違ふ」と絶賛してくれていましたので、賢治ファンとしてはいっそう嬉しい気持ちがしたものです。賢治と安吾の二人を並べると、作風も本人の生き方も全く対照的な路線ですので、安吾が賢治を賞賛するというのはちょっと意外な感じもしましたが、安吾の一面について新たな目を開かれる思いもしました。

ところで実は、「教祖の文学」で坂口安吾が引用している「眼にて云ふ」のテクストは、現在の全集等に掲載されているものとは、かなり異なっているのです。

まずその題名からして違いがあるのですが、安吾は「教祖の文学」でこの詩を引用する際に、「宮沢賢治の「眼にて言ふ」といふ遺稿だ」と紹介しており、「言ふ」という字になっています。

そして詩の本文は、次のように続きます。

だめでせう

とまりませんな

がぶがぶ湧いてゐるですからな

ゆふべからねむらず

血も出つゞけなもんですから

そこらは青くしんしんとして

どうも間もなく死にさうです

けれどもなんといい風でせう

もう清明が近いので

もみぢの嫩芽 と毛のやうな花に

秋草のやうな波を立て

あんなに青空から

もりあがつて湧くやうに

きれいな風がくるですな

あなたは医学会のお帰りか何かは判りませんが

黒いフロックコートを召して

こんなに本気にいろいろ手あてもしていたゞけば

これで死んでもまづは文句もありません

血がでてゐるにかゝはらず

こんなにのんきで苦しくないのは魂魄 なかばからだをはなれたのですかな

たゞどうも血のために

それを言へないのがひどいです

あなたの方から見たら

ずゐぶんさんたんたるけしきでせうが

わたくしから見えるのは

やつぱりきれいな青ぞらと

すきとほつた風ばかりです

一方、上記に対して『新校本宮澤賢治全集』第五巻本文篇のテクストは、次の諸点が異なっています。

- 上記4~5行目は一行で「ゆふべからねむらず血も出つづけなもんですから」(「出つゞけ」でなく「出つづけ」)

- 8行目「いい風」は「いゝ風」

- 9行目「もう清明が近いので」の次に、「あんなに青ぞらからもりあがって湧くやうに/きれいな風が来るですな」(「青空」のかわりに「青ぞら」)

- 上記に続いて「もみぢの嫩芽と毛のやうな花に/秋草のやうな波をたて」が来る(「嫩芽」にルビなし)

- 15行目の前に「焼痕のある藺草のむしろも青いです」

- 15行目「判りませんが」でなく「知りませんが」

- 21行目「魂魄」にルビなし

- 24~25行目は一行で「あなたの方から見たらずゐぶんさんたんたるけしきでせうが」

- 最終28行目末尾に読点「。」

行の分かち書き、漢字表記とひらがな表記、ルビの有無などの比較的細かい違いに加えて、最も大きな相違は、上の10~14行目の部分で大幅に行の順序が入れ替わっており、さらに「焼痕のある藺草のむしろも青いです」の一行が、安吾の引用では欠落していることです。

後でご紹介する賢治の草稿の画像と比べてみても、このようなテクストの食い違いは、通常の全集等における「校訂」のレベルを大きく越えるものに感じられましたので、私は当初この相違の原因は、安吾が賢治の全集等から引用する際に、うっかり間違えたのだろうかと勝手に想像していました。しかしその後、知人の方からこれは1946年に『群像』創刊号に掲載されたテクストに基づいているのではないかとのご指摘をいただき、その『群像』掲載テクストが引用されているブログ記事も教えてもらいました(「宮沢賢治「眼にて言ふ」(『群像』昭和21年10月創刊号)」参照)。

上のブログ記事では、坂口安吾の引用元について、「多分『群像』からであろう」との推定が述べられており、実際のところ題名が「眼にて云ふ」でなく「眼にて言ふ」になっているところも共通していますし、本文内容もほぼ同じのようです。

そこで、ネットの古本屋でこの『群像』創刊号を探してみたところ、1000円で出ていましたので、注文してみました。(当時の定価は「八圓」だったので、125倍の高値になっていますが……。)

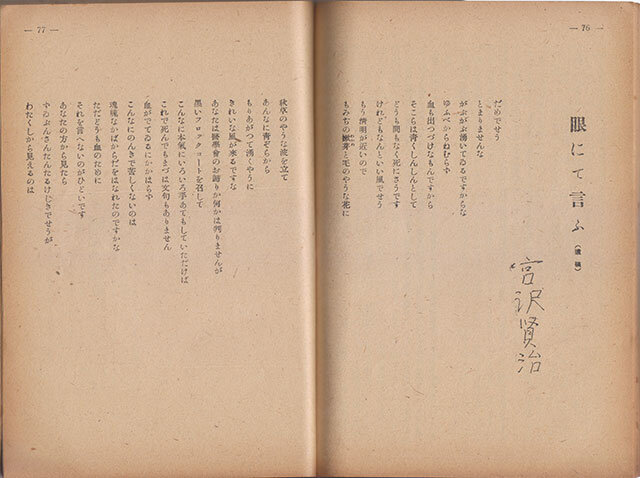

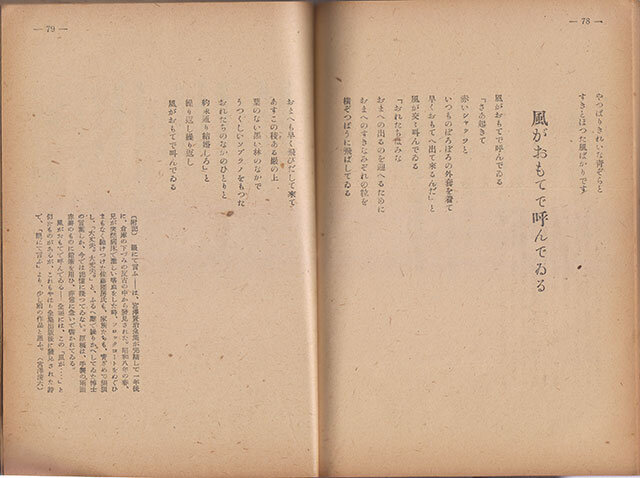

届いた古めかしく薄い紙の雑誌を開くと、「眼にて言ふ」は「風がおもてで呼んでゐる」とともに、4ページにわたって掲載されていました。

「眼にて言ふ」というタイトルに(遺稿)と付記されているところも、安吾が「宮沢賢治の「眼にて言ふ」といふ遺稿だ」と書いているのと符合しており、またこの『群像』創刊号が刊行されたのが1946年10月で、安吾が「教祖の文学」を発表した『新潮』第44巻6号が刊行されたのは1947年6月という時間的な関係も、問題ありません。安吾の引用と『群像』掲載テクストの相違は、漢字が旧字体か否かを除き、『群像』では5行目が「出つづけ」、12行目が「青ぞら」、21行目「魂魄」にルビなしという、些少なもののみです。

ということで、坂口安吾が「教祖の文学」に引用したテクストは、『群像』に掲載されたものに基づいていたと考えて、間違いはなさそうです。

ところでこの『群像』掲載頁の最後には、宮澤清六氏による次のような「附記」が載せられています。

〔附記〕 眼にて言ふ──は、宮澤賢治全集が完結して一年後に、倉庫の下づみの反古の中から發見された。昭和八年の春、兄が突然病床で激しい喀血をした時、フロックコートをぬぐひまもなく駆けつけた佐藤隆房氏も、家族たちも、靑ざめて狼狽し、「大丈夫。大丈夫。」とふるへ聲で繰りかへしてゐた博士の言葉しか、今では記憶に残つてゐない。原稿は、手製の兩面赤罫のものに鉛筆を用ひ、非常に急いで書かれてゐる。

風がおもてで呼んでゐる──全集には、この「風が…」と似たものがあるが、これもやはり全集出版後に發見された詩で、「眼にて言ふ」より、少し前の作品と思ふ。(宮澤清六)

「宮澤賢治全集が完結して一年後に……」とある「全集」とは、1939年~1944年に刊行された「十字屋書店版宮沢賢治全集」のことでしょう。つまり、「眼にて言ふ」という作品が世に出た最初が、この『群像』誌上だったわけで、さらに次の全集となると1946年12月から配本が始まった日本読書組合版の『宮沢賢治文庫』のうち、「肺炎詩篇」を含む「第4冊」が刊行されるのは1947年9月ですから、安吾の執筆に間に合いません。

やはり時間経過からしても、安吾の引用は、1946年10月刊行の『群像』からしかありえなかった、ということになります。

そして、その引用テクストが現在の全集等のものとあれほど違っていたのは、引用者の責任ではなくて、この『群像』掲載形のためだったわけです。

※

そこで次に気になるのは、『群像』に掲載されている形は、なぜ現行のものとここまで違っているのか、ということです。

漢字表記の違いや、「ゝ」「ゞ」の用法などは、このような一般の媒体に掲載する際にはありえることかと思いますし、行の分かち書きについても、詩の声調を変える重要な変更ではあるものの、『新校本全集』の「〔雨ニモマケズ〕」などでも行われていることです。

しかし、上の10~14行目で、大幅に行の順序が入れ替わっている点については、通常の「校訂」の範囲を明らかに越えています。もう一度ここで該当箇所を比較すると、下のような違いがあります。

まず、下記が『新校本全集』版。

もう清明が近いので

あんなに青ぞらからもりあがって湧くやうに

きれいな風が来るですな

もみぢの嫩芽と毛のやうな花に

秋草のやうな波をたて

焼痕のある藺草のむしろも青いです

そして、下記が『群像』版。

もう清明が近いので

もみぢの嫩芽 と毛のやうな花に

秋草のやうな波を立て

あんなに青ぞらから

もりあがつて湧くやうに

きれいな風がくるですな

このような相違が、校訂者が賢治の草稿を解読する際に意図せず起こってしまったものなのか、それとも意図的に行われたものなのか、ということを考えてみたいのですが、そのために作者による元の草稿を見てみましょう。

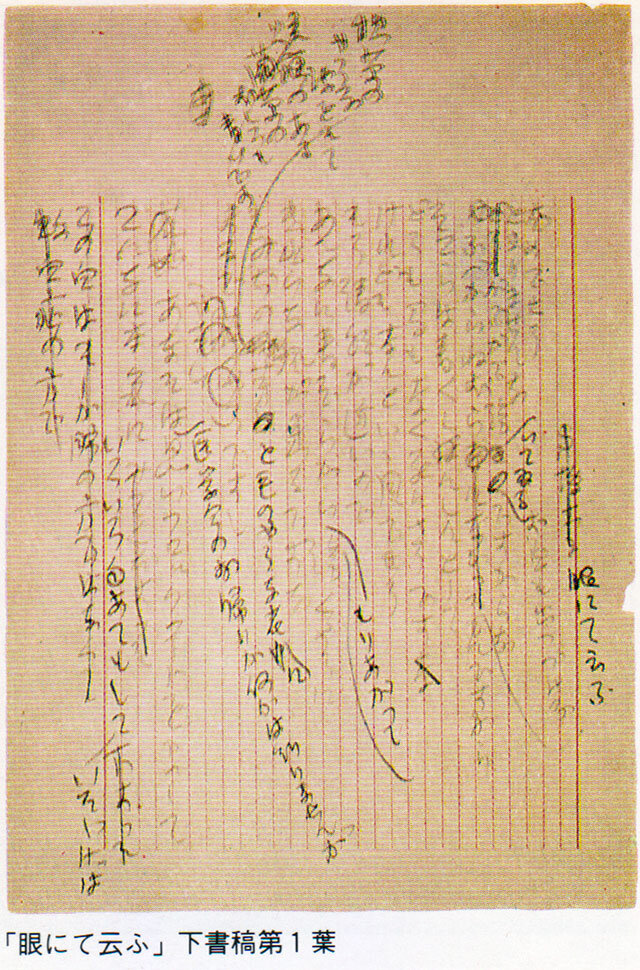

この作品の草稿として残されいるのは一枚だけで、下の画像は『新校本全集』第五巻の口絵より、その表の面です。

最初の形態は、上の清六氏による「附記」には「非常に急いで書かれてゐる」と記され、『新校本全集』校異篇には「罫を無視した乱れた筆跡で書かれたもの」と表現されているように、かなり読みにくい文字ではあります。

しかし、上の画像の中程あたりに「もう清明が近いので/あんなに青ぞらからもりあがって湧くやうに/きれいな風が来るですな/もみぢの嫩芽と毛のやうな花に」と続く4行は、明らかに読みとれます。そして、これを『群像』掲載形のように、「もう清明が近いので」から、「もみぢの嫩芽と毛のやうな花に」へ続くとして読むことは、どう見ても不可能です。

また、「焼痕のある藺草のむしろも青いです」の行は、上の欄外に黒っぽいインクで「秋草のやうな波をたて」に続けて書き入れられており、これらも連続した行と読むほかに、解釈はありえないでしょう。この一行を欠落させる理由は、草稿上には全く見当たりません。

すなわち、『群像』掲載形におけるテクストの変化は、解読の難しさ等のために意図せず生まれたものではなく、校訂者が意図的に行の配列を変更し、また一つの行は削除したものと推測されるのです。

この校訂を行ったのは、草稿の発見者であり『群像』掲載にあたって「附記」を書いた宮澤清六氏と思われますが、どのような意図でこの変更を加えたのかは、今となってはわかりません。このように変えた方が、たとえば「秋草のやうな波をたて」の主語が「きれいな風」であることが明確になるなどと考え、「よりわかりやすくしようとした」と見ることも可能かもしれませんが、もとの賢治のテクストも十分にわかりやすいですし、もっと躍動感がある気がします。

※

ところで、宮澤清六氏が戦後まもない頃に、自ら校訂した賢治作品を、雑誌に発表したということで連想するのは、『朝日評論』に発表された、「詩・生徒諸君に寄せる」です。

こちらは1946年4月号に掲載されていますので、『群像』の半年前ですが、その解説文によれば、やはり「眼にて云ふ」と同様、倉庫の書類を整理している際に、発見された草稿だということです。

故宮沢賢治作「生徒諸君に寄せる」の詩一篇は、岩手県稗貫郡花巻町の故人の生家に住んで、その作品の整理紹介に畢生を捧げてゐる令弟清六氏の手によってこのほど空襲で罹災した書類のなかから発見されたものである。草稿は故人が晩年、技師として招聘された東北砕石工場との往復書簡の堆積の底から発見されたバラバラのノートの頁何枚かの裏表に、赤インクで書かれてゐる。(後略)

この時『朝日評論』に掲載された「詩・生徒諸君に寄せる」は、『新校本全集』第四巻所収の「生徒諸君に寄せる」が「断片集」と言わざるをえない状態であるのに比べると、美しく整い感動的な形に編集されていて、読者からも大きな反響があったようです。入沢康夫氏は、「「生徒諸君に寄せる」について」という文章(『ナーサルパナマの謎』所収)において、氏が中学3年の時に初めてそのテクストが掲載された冊子を読み、「一読心をうばわれ、それ以来、何度も何度も繰り返して読んで、その小冊子はあれから五十五年経った今もまだ私の机辺にある」と書いておられます。不肖私も、高校時代に岩波文庫版『宮沢賢治詩集』でこのバージョンを読んで、感銘を受けた一人でした。

入沢氏は上記論文において、『朝日評論』における「詩・生徒諸君に寄せる」の校訂・編集の内容を詳しく分析した上で、それは「すぐれた知性・感性による苦心の産物であり、その結果も大勢の読者に感動をもたらした見事なものだったと言わねばならない」と評価しながらも、「もっとも、ここまで詩行の順序を組み替えたのであれば、しかるべき「文責所在の明示」が当の作品の直前か直後にあったほうがよかっただろうとは思う。たとえば「宮沢賢治原作/高村光太郎・宮沢清六補完」とでもいった具合に」と述べておられます。高村光太郎の名前が出ているのは、『朝日評論』掲載の直後に刊行された日本読書組合版『宮沢賢治文庫』を、宮沢清六・高村光太郎で編集し、ここに収録されている「生徒諸君に寄せる」が『朝日評論』とほぼ同じであることから、入沢氏がこのテクストへの光太郎の関与も推測しておられるものです。

「眼にて云ふ」の場合には、「生徒諸君に寄せる」のように断片状態で残されているわけではなく、完成形と言いうるものになっていたので、後者ほど多くの手入れは必要なく、実際に変更が加えられたのは、主に上記のような行の順序の変更・削除などでした。しかしそれでも、現代の私たちから見ると、相当思い切った改変が行われているという印象を受けるのも事実です。

ただどちらの場合とも、賢治の作品を少しでもわかりやすい形で多くの人々に届けたいという、清六氏の強い思いが、そこには込められていたように感じます。

なお、『群像』の清六氏による「附記」の記述で、この「眼にて云ふ」に描かれている出来事が「昭和八年の春」のこととなっているのは、実際には「昭和七年の春」のことだったと思われます。この時治療にあたった佐藤隆房氏は、著書『宮沢賢治─素顔のわが友─』の「疾病考(2)」という節において、氏が「昭和七年」の「晩春のある朝」に、宮澤家から緊急の電話を受け、往診して賢治の歯肉からの大量出血に対する処置をした際の詳細を、記しています。この記載に続き、その年の九月のことや、年を越して初夏、真夏と過ぎて、ついに昭和八年九月になって賢治が最期を迎えるまでの一連の時間経過が記されていることからも、「昭和七年」とするこちらの記述の方が正しいのではないかと思われます。

※

しかしあらためてこの作品を読み返してみると、風が「青ぞらからもりあがって湧く」というマクロで雄渾な景観と、同時にその風が「もみぢの嫩芽と毛のやうな花」に波をたてるというミクロで繊細な情景との対比は素晴らしく、また遙かな空の「青」と、質素な室内の「焼痕のある藺草のむしろ」の「青」の共鳴も絶妙です。賢治らしい「美」と「優しさ」を感じます。

自らの死をすぐ目の前に感じつつ、なぜかすでに生死を離れたような淡々とした心境に至り、一方では手当てをしてくれる医師への人間的感謝をつづり、同時に他方ではこの世界において巨きなものと微かなものに遍く行きわたる、人間を超越した「美」を観照する……。

坂口安吾ならずとも、この詩を賢治の作品のなかで最もすぐれたものの一つと考える人は、多いのではないでしょうか。

辺見庸氏も、東日本大震災後に刊行した『瓦礫の中から言葉を』という著書において、震災後に氾濫する「言葉」の欺瞞を厳しく突く一方、最終章で若い記者から尋ねられた「3.11後に読んだ文でいちばんよかったものはなんですか」という質問に、賢治の「眼にて云ふ」を迷わず挙げています。

坂口安吾が、やはり賢治この作品を挙げたのと共通するような、選者との取り合わせの意外さが印象的だったのと、その奥には何か人間にとっての「極限的」な認識を感じました。

【謝辞】『群像』掲載テクストについて貴重なご示唆をいただいたKさんに、感謝を申し上げます。

コバヤシトシコ

坂口安吾が「眼にて云ふ」を絶賛していたこと、初めて世に出たのが『群像』誌上だったこと、幾つかのバージョンがあること、初めて知りました。

所属しているグループでは、同郷の佐藤隆房氏について、少し勉強をしながら、顕彰活動を進めてきて、地元のガイドクラブのお力もあって、那須町の温泉神社境内にある佐藤氏の句碑の隣に、宮沢賢治との関わりを記した案内版を設置することが出来ました。将来、その隣りに「眼にて云ふ」の詩碑を建てたい……、と言うのが代表を始めとして皆の願いです。

この詩が、坂口安吾、辺見庸氏氏、そして浜垣様のお心に深い感動をもたらしていること、励まされている思いです。

hamagaki

コバヤシトシコ様、いつもありがとうございます。

佐藤隆房氏の故郷である栃木県に、氏の句碑があることは側聞しておりました。

私は参加できませんでしたが、少し前には賢治学会の地方セミナーも開催されましたね。

その傍らに、賢治との関わりを説明する案内板を設置されたというのも、佐藤隆房氏の業績の顕彰のためには深い意義のあることと思いますが、それに加えて今後ここに「眼にて云ふ」の詩碑を建立する計画があるとお聞きして、心から感銘を受けています。

私も恥ずかしながら医療の末席に連なる者ですが、この詩に描かれた情景──急いで駆けつけ懸命に手当をする佐藤氏の姿と、感謝とともにそれを見守る賢治の、まるでこの世ならぬ視線──からは、人間世界における「患者と医師」のあり方の、聖化されたイコンさえ感じます。

この「眼にて云ふ」の詩碑を建立することは、一人の医師として世に尽くされた佐藤隆房氏の姿を、末永く故郷に刻むことにもなるかと存じます。

皆様の貴重な活動によって、素晴らしい詩碑が完成することを、心よりお祈り申し上げています。

コバヤシトシコ

コバヤシトシコです。

暖かなお言葉有難うございます。

詩碑の建立は「遠い」将来になるのかも知れませんが、とても力強い味方を得た感じがいたします。

hamagaki

碑を一つ建てるというのは、本当に大変な事業と思いますので、じっくりとお待ちしています。

拙サイトをご覧いただいたらおわかりのとおり、私はかなりの詩碑オタクでもありますので、完成した暁には、ぜひとも現地を訪ねさせていただき、写真にも収め、当サイトに「眼にて云ふ」詩碑のページを作成させていただきたいと思っています。

そしてついでに、由緒ある温泉にもつかることを楽しみにしています。

ササ

貴重な記事をありがとうございます。

文化人類学者の岩田慶治氏が、著書『アニミズム時代』(法蔵館、1993年。法蔵館文庫、2020年。)の中で「眼にて云ふ」の末尾を引いているのですが、

やはりタイトル表記が「眼にて言ふ」で、

本文は、

あなたの方から見たら

ずいぶんさんたんたるけしきでせうが

わたくしから見えるのは

やつぱりきれいな青ぞらと

すきとほつた風ばかりです

という表記になっています(文庫版p.113)。

改行の仕方や句点のないことなど、坂口版=『群像』版によく似ていると感じました。

hamagaki

ササ様、貴重なご教示をありがとうございます。

私も文庫版の『アニミズム時代』を持っていましたので確認してみましたが、ご指摘のとおり「眼にて言ふ」というタイトルも、「あなたの方から見たら」で改行されているところも、最後に「。」がないところも、『群像』掲載形と同一で、最近の全集収録形とは異なっていますね。

岩田慶治氏のこの文章の初出は1988年のようですので、どこから引用を行ったのか、不思議なところです。

また機会があれば、初期の全集なども確認してみたいと思います。

このたびは、誠にありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。