1.「摂折御文 僧俗御判」とは何か

『新校本宮澤賢治全集』第14巻の「雑纂」の項目に、「摂折御文 僧俗御判」と題された賢治作成の「抜き書き集」が収められています。その前半は、田中智学の著書『本化摂折論』の中で智学が経典や日蓮遺文を引用している部分を書き出したものであり、後半は、霊艮閣版『日蓮聖人御遺文』からの抜粋になっています。

『新校本宮澤賢治全集』第14巻の「雑纂」の項目に、「摂折御文 僧俗御判」と題された賢治作成の「抜き書き集」が収められています。その前半は、田中智学の著書『本化摂折論』の中で智学が経典や日蓮遺文を引用している部分を書き出したものであり、後半は、霊艮閣版『日蓮聖人御遺文』からの抜粋になっています。

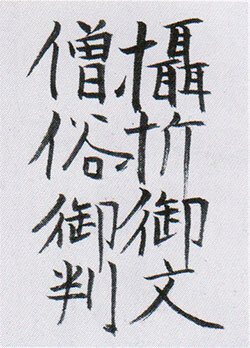

右の画像は、『図説 宮澤賢治』(ちくま学芸文庫)より、賢治が毛筆で書いた、この抜き書き集の表紙です。

全集校異篇の《補説》によれば、この「摂折御文 僧俗御判」の目的は、「あくまで賢治自身の信仰のためのメモであり、〔中略〕教化的発想とは立脚点を全く異にする」ということで、つまり他人に見せるためではなく自分用に作成した覚え書きと考えられるものです。また、賢治がこれを作成したのは、使用されている用紙から、1920年(大正9年)夏頃と推定されるということです。

何よりまず、この題名の読み方からして難しいですが、全集校異によれば、これは「ショウシャクゴモン・ソウゾクゴハン」と読むのだそうです。そして、前半の『本化摂折論』からの抜き書きが「摂折御文」に、後半の『日蓮聖人御遺文』からの抜き書きが「僧俗御判」に相当するというのが、新校本全集の解釈です。

題名前半のうち「摂折」とは「

つまり「摂折御文」とは、「摂受と折伏のあり方について説いたテクスト集」ということになるでしょう。

そして、題名後半の「僧俗御判」は、「僧」と「俗」、すなわち「出家」と「在家」という二つの立場の意義について、日蓮が判じたテクスト集ということになります。

この「摂折御文 僧俗御判」は、賢治の直筆とは言え、内容は上記のように純粋に宗教的なものであり、さらにそこに書かれた言葉も賢治自らのものではなく、引用文のみで構成されていることから、これまでの賢治研究において、取り上げられることは稀でした。2006年から2019年まで14年分の『宮沢賢治研究Annual』の「索引」を調べても、「摂折御文 僧俗御判」に関する研究や評論としては、2009年掲載の今成元昭「宮沢賢治撰『摂折御文僧俗御判』と摂折問題」(『福神』12号、2008年6月)の一篇があるのみです。

しかし、賢治がこれを作成した1920年夏というのは、彼が国柱会に加入する直前の疾風怒濤の時期であり、どのような意図と目的で彼がこの抜き書き集を編んだのかという問題は、この頃の彼の心の内面を知る上で、大きな手がかりになるのではないかと思われます。

そこで今回はその辺の事柄について、少し考えてみたいと思います。

2.先行研究

まずは先行研究を見てみようと思いますが、前述のように「摂折御文 僧俗御判」に関する研究は少なく、私が目にすることができたのは、とりあえず次のようなものでした。

- 小倉豊文「「摂折御文 僧俗御判」解説」(筑摩書房『宮澤賢治研究』、1957)

- 斎藤文一「『本化摂折論』と「摂折御文」」(『宮澤賢治―四次元論の展開』所収、1991)

- 工藤哲夫「「カイロ団長」小論―摂折問題の観点から」(京都女子大学宗教・文化研究所『研究紀要』第5号、1992)

- 西勝「宮沢賢治の信仰についてのメモ……『摂折御文・僧俗御判』と、その時代」(明治学院大学言語文化研究所『言語文化』第13号、1996)

- 今成元昭講演「宮澤賢治編『摂折御文・僧俗御判』について―『摂折御文』の位相」(法蔵館『法華経・宮澤賢治』所収、2015)

1.は、筑摩書房の昭和31年版全集別巻の「附録」として、この「摂折御文 僧俗御判」が初めて活字化された際に付けられた解説です。賢治が抜き書きしたテクストについて、その出典を一つ一つ跡づけて文章を校訂し、「たとえ書抜集であるとしても、〔中略〕賢治の精神や生活の探求にはもちろん、詩や童話の作品研究の参考としても、貴重な文献といわねばならないだろう」と評しています。

実はこの時点では、前半部の底本が田中智学の『本化摂折論』であることはまだ判明しておらず、現在の『新校本全集』校異篇《補説》のように、『本化摂折論』から引用した部分が「摂折御文」で、以下が「僧俗御判」であるという形で、テクストを截然と二分することは不可能でした。そのため、小倉氏は次のように述べています。

ところでこの書は、その書名では「摂折御文」と「僧俗御判」なる二つの独立した書を合輯したように見えるが、内容の編集は必ずしも判然と分かれておらず、法華信仰の中心課題であるところの折伏・摂受に関する文献が主として始めの方に、出家・在家の信仰精神乃至は態度に関する文献が大体後半にまとめられているだけで、一箇の編纂物となつているのである。

すなわち、純粋にこの抜き書き集の内容だけに注目すると、小倉氏のように綿密に読み込んでも、「内容の編集は必ずしも判然と分かれておらず」というのが実態なのです。そこで、「摂折御文」と「僧俗御判」の区切りを考える際に、『新校本全集』《補説》のように、テクストの内容は無視して『本化摂折論』との関係のみに基づいて判断してよいのか、という問題が生じてくると思われますが、これについてはまた後で考えたいと思います。

2.の斎藤文一氏の文章は、賢治の引用文と引用元の『本化摂折論』を丁寧に照らし合わせ、主に田中智学の側から、論旨をたどったものです。智学による日蓮主義の壮大な体系の中に摂折問題を位置づける上では参考になりますが、賢治自身の考えがどうだったのかということは、ここでは検討されていません。

3.の工藤氏の論文は、童話「カイロ団長」における《作者の意図》を明らかにする上で、「摂受」「折伏」という二つの教化法に着目し、「摂折御文 僧俗御判」にも引用されている「上宮勝鬘義疏」を手がかりに、解釈を行っています。

工藤氏は、この「上宮勝鬘義疏」の田中智学による解釈については、自らの「折伏主義」に引き付けようとする「我田引水的とも思える特異なもの」と評する一方、賢治による智学からの引用の仕方には、智学の「折伏主義」から少し距離を置こうとする様子も見えるとし、「所詮「折伏主義」は賢治の身丈には合っていなかったのではないか」「折伏が賢治の性に合わなかったということを、逆に証拠立てるのではないだろうか」と指摘しています。

4.の西氏は、「摂折御文 僧俗御判」における抜き書きの22番目にあたる、日蓮の「兄弟抄」に着目します。この日蓮の書簡は、弟子の池上宗仲・宗長兄弟に宛てられたものですが、兄弟の父は念仏を信仰していたため息子たちの日蓮帰依に怒り、兄を勘当して弟に家督を譲ろうとしました。日蓮は兄弟を励まして法華経信仰を守り抜くよう説き、「一切のことは親に従うべきだが、仏の道だけは、たとえ親に背いても守らなければならない」と述べて、釈迦が出家しようとした時に、父王が多数の兵を配して阻止しようとしたが、結局釈迦は父の命令に従わず家を出たという話を引きます。

西氏は、この兄弟と父の関係に、賢治が自分と父親の確執を重ね合わせたであろうと推測し、日蓮が親身になって兄弟にかける言葉は、まるで自分に呼びかけるもののように感じて、強く励まされたのではないかと考えます。

そして西氏は、まさにこの「兄弟抄」を境にして、抜き書き集を編纂する賢治の心境に何らかの変化が起こっていると指摘し、その証拠として、それまでの抜き書きは『本化摂折論』のページに従って整然と行われていたのに、23番目以降は前のページに遡行する形をとりはじめ、さらに一部では田中智学が『本化摂折論』には引用していない部分まで日蓮遺文に戻って付加している等の、編纂方法の変化が現れていることを挙げています。

そして、この賢治の心の動きの背景には、徴兵検査で第二乙種となって兵役に行けなくなったことのショックがあり、これが後に国柱会に身を投じる結果につながったのではないかと推測し、次のように述べます。

賢治はこの身体検査に合格する筈であったようである。気負いではなく、当時の高揚する愛国心があった。ところが父の意思に反して、徴兵検査を受けた結果が、乙種合格、それも第二乙種と認定され、たとえ自ら望んで、申し出ても兵役に就くことはない。当の賢治にはショックであったに違いない。

その頃の封建的な風土の中では、周囲から一人前の人間とは見なされないことを意味する。それが跳ね返って当人に、精神的にどれほどの圧迫を与えたか、これは戦後の我々には分かりにくい部分である。これは戦争を美化するのではない。平和を求める為に、事実を直視することを忘れてはならない、というのである。

その屈折した感情が当時、国家を強調していた、田中智学の国柱会の主張に身を投じることになった重要な動機になっている、と考えられる。出家にしろ、就職にしろ、賢治の個人的な裁量に任される領域が存在した。しかし、徴兵問題は別である。それを一挙に解決してくれる策が見付かった。それが田中智学であったというのである。

そして、賢治が自らの国柱会入会を保阪嘉内に知らせる書簡177で、「(田中智学の)御命令さへあれば私はシベリアの凍原にも支那の内地にも参ります。乃至東京で国柱会館の下足番も致します」と書いて、「出征」と「国柱会での奉仕」を同列に扱っていることを挙げ、これは「単なる比喩ではない。現実問題であった」と述べるのです。

日蓮の「兄弟抄」に着目し、その前後における抜き書き編纂スタイルの変化から賢治の心理に迫る西氏の分析は鋭く示唆に富んでおり、これについてはまた後で考えてみたいと思います。

5.の今成元昭氏による講演は、『宮沢賢治研究Annual』2009年号の索引に載っていた論文「宮沢賢治撰『摂折御文僧俗御判』と摂折問題」と、同年のものです。田中智学は、法華経の常不軽菩薩があらゆる人に対して合掌礼拝をしたことは、折伏の一つの典型だと論じましたが、今成氏の考えでは、この礼拝行は折伏ではなく摂受に該当するのだということです。

そして今成氏は、賢治が「摂折御文 僧俗御判」を作成する際に、智学の『本化摂折論』に引用されていながら「摂折御文」には採らなかったテクストに、常不軽菩薩の礼拝行に関するものが多く含まれることや、文語詩「不軽菩薩」に描かれるその姿が「ひたすら敬い拝む」もので智学の言う折伏的態度とは異なることから、「賢治の心をとらえた不軽菩薩とは、田中智学が理想として掲げる折伏者像とは全く異なるものなのである」と述べ、「摂折御文 僧俗御判」作成の時点で、賢治と智学の考えには大きな乖離があったと論じます。

次に、これらの先行研究に対する現時点での私の感想を記させていただくと、まず1.で小倉豊文氏が、「摂折御文」の部分と「僧俗御判」の部分は、内容的には必ずしも判然と分かれていないと指摘していることは、あらためて十分に考える必要があるのではないかと思います。

賢治によって抜き書きされたテクストを見ると、その39番目(以下[39]と表記、他も同様)までは、田中智学の『本家摂折論』からの抜粋であり、当然何らかの形で「摂折問題」と関わっていることから、この部分を「摂折御文」と見なすことに、問題はないでしょう。しかし実は、『日蓮聖人御遺文』から引かれた[40]以降の抜き書きも、その後かなりの部分は主に「摂折問題」を扱っているのです。

[40]の「祈祷経送状」は、弟子の最蓮房という僧から、自分は病弱なため山に籠もって一人静かに信仰をしてもよいかと問われたことに対し、日蓮は本来なら山籠は「末法折伏行」に背くことであるが、病弱のためそう考えるのも無理もないとし、ただ病が平癒したら不惜身命で弘通しなければならないと説くものです。すでに出家している最蓮房に関して僧俗の問題はありえず、ここでは折伏行のあり方が論じられています。

[41]の「筒御器抄」も、「法華経の敵を見て責め罵り国主にも申さず人を恐れて黙止するならば必ず無間大城に堕つべし」と、激しく折伏を説くものです。

それに続く[42]も[43]も摂折問題を扱っており、さらに[44]の「松野殿御返事」も「身命を捨てて法を弘むべし」という折伏行を強調しますが、「受けがたき人身を得て適々出家せる者も、仏法を学し謗法の者を責めずして徒らに遊戯雑談のみして明し暮さん者は、法師の皮を着たる畜生なり」とあり、少しだけ「僧俗問題」にも触れています。

そしてこの後も、摂折問題に関するテクストの抜粋が続いた後、[52]の「祈祷経送状」に至って初めて、「謗法の比丘は持戒なりと雖も無間に堕す。正法の大俗は破戒なりと雖も成仏疑ひ無き故なり」と、「僧俗問題」が主に取り上げられるのです。ただこのテクストでは、「国中の謗法を責めて釈尊の化儀を資け奉る可き者なり」と、折伏の実践を勧める箇所もあります。

この後は、[53]の「出家功徳御書」から最後まで、専ら僧俗問題が扱われています。

つまり、[40]から[51]までの『日蓮聖人御遺文』からの抜き書きは、その内容としてはほとんどが「摂折問題」を扱っているわけですが、『新校本全集』校異篇のようにこの部分も「僧俗御判」と呼ぶのが適切かどうか、という問題が生じてきます。私としては、それはちょっと無理があるのではないかと思います。

では、どうすればよいでしょうか。[44]の「法師の皮を着たる畜生」の例や、[22]「兄弟抄」で釈迦の出家の話が引かれているように、摂折問題を論ずる中にも僧俗問題が顔を出す例もありますし、逆に[52]で僧俗問題を扱いながらも折伏が勧められる例もありますから、小倉氏の言うように、二つの部分の境目は「必ずしも判然としない」と言うこともできます。

あえて二つに分けるとすれば、その内容から判断すると、[51]までが「摂折御文」であり、[52]以降が「僧俗御判」であるとする方が、まだ自然なように感じられます。ただこの場合、前者は[1]から[51]、後者は[52]から最後の[60]までということになり、量的にはかなりアンバランスになります。

私としては、賢治はこの抜き書き集を編む際に、最初から「摂折」と「僧俗」という二つの問題を取り上げようとしたわけではなく、最初は『本家摂折論』を題材にして「折伏問題」を究めようとしていたが、途中でいつしか僧俗や出家の問題への関心も強まったために、結果的に最後の方は僧俗問題を主題とするようになったのではないか、と思っています。そして最終的に、賢治がこの草稿に表紙を付ける段階で内容を省みると、実際には二つの問題を扱っているので、「摂折御文 僧俗御判」と題したのではないか、と考えるのです。

このように考えれば、二つの部分の量的なアンバランスも理解できます。

次に、3.の工藤哲夫氏による、「所詮「折伏主義」は賢治の身丈には合っていなかったのではないか」「折伏が賢治の性に合わなかったということを、逆に証拠立てるのではないだろうか」という指摘は、賢治という人を全体として考えると、私も本当にそのとおりだろうと感じます。

賢治が折伏的な強い調子で法華経の教えを人に説いていたのは、せいぜい1918年(大正7年)から1921年(大正10年)の途中までのことでしょうし、それも誰彼なくではなくて、限られた人を対象とするものでした。伝えられているような謙虚で穏やかな彼の人柄からしても、折伏はあまり似合わないように感じられます。

ただ私としては、彼が国柱会に入ろうとしていた1920年という時期に、すでに田中智学の思想とは別に独自の考えを探っていたとまでは、言えないのではないかと思います。この時期の賢治は、実際に保阪嘉内に対する書簡でも激しい折伏を続けていました。たとえ折伏があまり自分の性に合わないと感じたとしても、ならばなおさらそれを身に付けなければならないと考えて、智学の教えに忠実に『本家摂折論』からの抜き書きを作ったのではないかと、私は思うのです。

4.の西氏の論で、賢治が日蓮の「兄弟抄」によって心を動かされたのではないかという指摘には、私も強く共感するところです。念仏者の父親の意向に反して兄弟が法華経に帰依するという構図は、父政次郎と賢治・トシの兄妹の組み合わせと同じであり、そのような環境下の兄弟を励ます日蓮の言葉は、賢治の心にもきっと強く響いたことでしょう。そして、賢治にとって徴兵検査で「第二乙種」となり出征の道が閉ざされたことと、その後の国柱会入会が、何らかの形で関係しているのではないかという着眼も、非常に示唆的です。

ただ、「兵役という形で国に尽くせなくなったから、そのかわりに国家主義を掲げる国柱会に入った」と西氏が考えるほどには、賢治は「国のために尽くさなければならない」という意識を強く持っていなかったのではないかと、私は思います。

私としては、賢治がある時は兵役に就くことを強く望み、また後には勝手に上京して国柱会の奉仕をしたのは、どちらも「質屋・古着屋という家業から離れて、この家を出てしまいたい」という、この頃抱いていた強い願望によるものだったと思うのです。この点については、また後で詳しく考えてみます。

5.の今成元昭氏の論も、当時の賢治の考えが田中智学の折伏主義とは異なり、より摂受の方を重んずるものだったと考える点で、3.の工藤氏と共通している部分があります。しかし、智学の『本家摂折論』の引用文のうちで、賢治が「摂折御文 僧俗御判」に取り上げていないのは、何も不軽菩薩について述べた文だけではなく、他にも多くあります。

したがって、賢治のこの引用文の選択の仕方を根拠にして、「賢治の心をとらえた不軽菩薩とは、田中智学が理想として掲げる折伏者像とは全く異なるものなのである」とまで言うことはできないと、私は思います。

3.「摂折御文 僧俗御判」の目的

以上、賢治の「摂折御文 僧俗御判」に関する先行研究を、簡単に見てみました。当初から 1.で小倉豊文氏が指摘していたように、この書き抜き集は「賢治の精神や生活の探求」の上で「貴重な文献」だと私も思うのですが、その意味ではまだ十分に吟味されたとは言えないと思います。

1920年の夏、賢治はこの「摂折御文 僧俗御判」という文書を、いったいどんな心境で、どういう目的で、書き付けていったのでしょうか。

それを考える上で、まず押さえておくべきと私が思うのは、この1920年夏までの約1年半、賢治は特に父の政次郎と親友の保阪嘉内に対して、法華経を信仰するよう執拗に折伏を行っていたにもかかわらず、両者いずれにおいても望むような結果は得られていなかったということです。おそらく元来の賢治は、工藤氏や今成氏が指摘するように、人とぶつかる折伏的な行動を自ら進んでとるタイプではなかったかもしれませんが、少なくとも当時の賢治は田中智学の教えに忠実に、尊敬する父親や無二の親友に対して、激しく改宗や信仰を迫っていたのです。

しかし、その努力も空しい日々が年余にわたり、また1920年夏には後述のように「家を出る」問題も賢治にとって切実なものとなってきたため、ここで彼はあらためて父と親友の折伏を成功させるべく、自らを鍛え直そうとしたのではないかと、私は思うのです。そしてそのための具体的方法として、田中智学が『本化摂折論』に引用している諸経や日蓮の有難い言葉を肝に銘ずることで、折伏の神髄を己の血肉にしようと、「摂折御文」の作成に着手したのではないかと考えます。

この意味で、「摂折御文 僧俗御判」作成の表向きの目的は、当時の懸案だった「折伏問題」の解決にあったのだろうと思うのですが、上述のようにちょうど賢治はこの頃、「何とかして家を出たいがかなわない」という、厄介な問題にも苦しんでいました。彼が「摂折御文」を編んでいた最中、たとえば日蓮の「兄弟抄」に触れることで、この悩みが「出家問題」として噴出してきた結果、文書の後半には出家や在家の意義について扱うテクストが付加されていき、結果として「僧俗御判」が形成されていったのではないかというのが、私の考えです。

賢治が「家を出たい」と願った理由は、自分には才能も興味もないどころか嫌悪感や罪悪感さえ覚える、質屋・古着屋という家業を継ぎたくなかったからというのが、最大の要因でしょう。早くは1917年のトシあて書簡30でも、「木材の乾溜、製油、製薬の様な就れと云へば工業の様な仕事」をしたいと述べていましたが、しかし長男が家の商売を継ぐべきだという父の考えは、頑として変わりませんでした。

1918年に入ると、1月の父あて書簡43に、徴兵検査を受けて兵役に就きたいという訴えが出てきます。その理由として賢治はいろいろと並べてはいますが、本音としては「とにかく家から離れたい」からだったのではないかと、私には思えます。

さらに次の父あて書簡44には、「本来ならすぐにでも出家すべきところ...」という言葉が二度も出てきます。(強調は引用者)

亡祖父様いづれに御出でなされ様やも明かならず実は忽ちに出家をも致すべきの所只今は僧の身にては却て所説も聞かれざるの有様にて先づ一度は衣食の独立を要すと教へられ又斯く思ひて折角働く積りに御座候

〔中略〕

報恩には直ちに出家して自らの出離の道をも明らめ恩を受けたる人をも導き奉る事最大一なりとは就れの宗とて教へられざるなき事に御座候

依て先づ暫く名をも知らぬ炭焼きか漁師の中に働きながら静かに勉強致したく若し願正しければ更に東京なり更に遠くなりへも勉強しに参り得、或は更に国土を明るき世界としインドに御経を送り奉ることも出来得べくと存じ候

依て先づ暫く山中にても海辺にても乃至は市中にても小なる工場にても作り只専に働きたく又勉強致したくと存じ候

ここで賢治は、自分が出家して僧侶になることなど父親が絶対に認めないということはわかった上で、「仏教の教えの上では、出家するのが家族のためにも一番よい」という理屈を繰り返し述べて、本当は自分としては出家したいのだという願望を、暗にほのめかしているように思えます。そして最後は、「名をも知らぬ炭焼きか漁師の中に働きながら静かに勉強致したく...」とか、「更に東京なり更に遠くなり...」「インドに御経を送り...」などと、家から離れる話はますます拡大していきます。

また彼の「出家」に対する思いは、この年6月の保阪嘉内あて書簡74でも触れられています。

早く自らの出離の道を明らめ、人をも導き自ら神力をも具へ人をも法楽に入らしめる。それより外に私には私の母に対する道がありません。それですから不孝の事ですが私は妻を貰って母を安心させ又母の劬労を軽くすると云ふ事を致しません。

「出離」というのは、「仏門に入ること」ですから、賢治は母親のためにも、自分は出家して僧になった方がよいのだと言うのです。

さらに8月の嘉内あて書簡83aには、不思議なことが書いてあります。

今の夢想によればその三十五迄は少しづゝでも不断に勉強することになってゐます。その三十五から後は私はこの「宮沢賢治」といふ名をやめてしまってどこへ行っても何の符丁もとらない様に上手に勉強して歩きませう。それは丁度流れて、やまない私の心の様に。けれども私は私の心を見習ふのではありません。その様にして偉い和尚様になるのではありません。もとより出家しないのですから和尚様になれ様筈がありません。

「宮沢賢治」という俗名をやめて勉強して歩くというのですから、出家して戒名を名乗るのかと思いきや、少し後では「もとより出家しない」とも言っているので、話が複雑です。結局は、出家はしないけれども出家と同じような生活をするという願望なのかと思われますが、本心では出家したいのに父親が許してくれないということから来る、心の屈折なのでしょう。

さらに賢治の「家を出たい」願望は、また別の形でも表れてきます。

彼は1918年12月の保阪嘉内あて書簡94で、「ベッサンタラ大王」に関するジャータカに触れていますが、その細部の表現から、これはこの年の6月に刊行された『国訳大蔵経』第十三帙からの引用と考えられています(「ヴェッサンタラ王の布施」参照)。

賢治はこのヴェッサンタラ・ジャータカを、他にも童話「学者アラムハラドが見た着物」や、詩ノート「ドラビダ風」にも引用しており、何かその内容に強く惹かれたのだと思われます。彼がそこまで惹かれた理由として、私が「ヴェッサンタラ王の布施」という記事において考えたのは、この王が自分の妻や子供たちまでも他人に布施として与えてしまったように、自分の父も自分を放逐してほしいと、賢治が無意識的に願っていたからではないか、ということでした。

これも空想上のものではありますが、当時の賢治が「家を出る」ことを切に願っていた一つの表れなのではないでしょうか。

さてこの後、1918年の12月に東京で倒れたトシに付き添うために、賢治は母親と上京し、しばらくは妹の看病に明け暮れますが、その病状が一段落した1919年1月末から2月にかけて、また父親に懇願して「このまま東京で事業をやらせてほしい」と訴えます。しかし父は今回も許さず、花巻に戻った賢治は、「私は実はならずもの ごろつき さぎし、ねぢけもの、うそつき、かたりの隊長 ごまのはひの兄弟分、前科無数犯 弱むしのいくぢなし、ずるもの わるもの 偽善会々長」(保阪嘉内あて書簡152a)などと自嘲しながら、辛い店番を続けることになります。

1920年の2月の嘉内あて書簡159には、自分が置かれている環境について、「古い布団綿、あかがついてひやりとする子供の着物、うすぐろい質物、凍ったのれん、青色のねたみ、乾燥な計算 その他」と書いて、どうしようもない陰鬱な気持ちを吐露しています。

しかし、この年の春頃から賢治の手紙は少しずつ明るさを取り戻し、6月-7月頃の保阪嘉内あて書簡165では「しっかりやりませう」という語を21回も繰り返しています。

そして、8月のやはり嘉内あて書簡168には、次のように書きます。

来春は間違なくそちらへ出ます 事業だの、そんなことは私にはだめだ 宿直室でもさがしませう。まづい暮し様をするかもしれませんが前の通りつき合って下さい。今度は東京ではあなたの外には往来はしたくないと思ひます。真剣に勉強に出るのだから。

つまり、この1920年8月の賢治は、1921年の春には「そちら(東京)」に出るということを、秘かに心に決めていたようなのです。そしてまさにこの夏に彼は、「摂折御文 僧俗御判」を作成したのです。その目的は、父親や保阪嘉内への折伏の力にさらに磨きをかけるとともに、翌春に家を出るであろう自分のために、「出家して仏門に入ることの意義」を説く日蓮の言葉を集め、己を奮い立たせるということだったのではないでしょうか。

ただ、賢治がこの時考えていた「家を出る」ということの具体的な中身が何だったのかというと、それは通常の意味で「出家する」ということではなくて、「国柱会に身を投じて奉仕活動をする」ということだったのだろうと推測します。

若い頃の賢治には、潜在的にはずっと「出家願望」があったのではないかと感じるのですが、おそらく父親が許さなかったことから、彼は出家そのものは早々と諦めていたように思われます。そのかわりこの願望は、上の書簡83aにあるように、「出家はしないが出家と同じような生活をする」というような、屈折した形に変化していったのではないかと思われ、これが1920年中頃に至って具体的に、「国柱会での奉仕」という形に煮詰まったのではないかと、私は考えます。

もちろん国柱会はあくまで「在家」仏教団体で、日蓮宗など「出家」者による既成教団には批判的でしたから、国柱会に身を投ずることと出家することは、現実には両極端ほどの差があります。しかし当時の賢治にとっては、家族も家財も捨てて家業の継承も逃れ、ただ己の身一つで国柱会の信仰と布教に生きるという道は、仏門への出家と同じ意味合いがあったのだろうと思うのです。

そして12月、ついに保阪嘉内にあてて、次のように書き送ります(書簡177)。

今度私は

国柱会信行部に入会致しました。即ち最早私の身命は

日蓮聖人の御物です。従って今や私は

田中智学先生の御命令の中に丈あるのです。

「私は田中智学先生の御命令の中に丈ある」ということは、他の世俗的な責任や義務に、もはや縛られないということです。

明けて1921年の1月中旬の嘉内あて書簡180では、再び東京での仕事について相談します。

お便り拝見いたしました

あなたは春から東京へ出られますか

お仕事はきまってゐますか

私の出来る様な仕事で何かお心当りがありませんか

学術的な出版物の校正とか云ふ様な事なら大変希望します

今や私は身体一つですから決して冗談ではありません

けれどもあなたにひどく心配して戴く事は願ひません 学校へは頼みたくないのです

勉強したいのです 偉くなるためではありません この外には私は役に立てないからです

おゝ、あなたも私も み心にあるが様にあらしめ給へ

ここで賢治が自らについて、「今や私は身体一つ」と言っている心境が、まさに出家者のそれに通じるものと言えるでしょう。

そして1月23日の夕方、店番中に日蓮御書が背中に落ちてきたことを契機に、賢治は家を飛び出して東京の国柱会館を訪ね、「どうか下足番でもビラ張りでも何でも致しますからこちらでお使ひ下さいますまいか」と言ったのです。

以上のように、1920年夏に賢治が作成した「摂折御文 僧俗御判」は、当時の賢治にとって焦眉の課題だった「折伏問題」と「出家問題」を、何とかして日蓮の教えに基づいて解決したいと願う気持ちの表れだったと、私は考えます。

そしてさらに、この二つの問題は賢治にとって、たまたま同時期に抱えていたというだけではなく、実は奥の方でつながっているものでもあったのです。というのは、父親への折伏が成功して自分の意が通れば、それは結局それまで自分を縛っていた父の権威からの解放を意味するわけですし、また当時の賢治にとって「家を出る」ことの大きな目的は、「保阪嘉内とともに信仰の道を一緒に歩む」ことでしたから、嘉内への折伏と自分の家出は、一体となる必要があったからです。

そのような事情もあって、「摂折御文」を編んでいた賢治は、思わず途中から「出家」の問題にも踏み込んで行き、結果的に「僧俗御判」も一緒に作ることにもなったのではないかと、私は考える次第です。

「摂折」の問題と、「僧俗」の問題という、仏教の理論の上では別個の独立した問題が、「摂折御文 僧俗御判」という形で、賢治によって一体化して編纂されるに至った背景には、これを作った当時の、彼の個人的な事情があったと思われるのです。

コメント