「『春と修羅』補遺」に分類されている賢治の詩に、「自由画検定委員」というのがあります。「『春と修羅』補遺」というのは、賢治の生前に出版された唯一の詩集である『春と修羅』と同時期に書かれたものの、詩集には収録されなかった草稿の総称で、とりわけこの「自由画検定委員」は、『春と修羅』の印刷用原稿と同じ用紙に清書され、組み版用の番号まで記入されていますから、おそらく校正の最終段階で出版から外されたと推測される作品です。

下記に、残されたその全文を掲げます。

自由画検定委員

どうだここはカムチャッカだな

家の柱ものきもみんなピンクに染めてある

渡り鳥はごみのやうにそらに舞ひあがるし

電線はごく大たんにとほってゐる

ひわいろの山をかけあるく子どもらよ

緑青の松も丘にはせるこいつはもうほんもののグランド電柱で

碍子もごろごろ鳴ってるし

赤いぼやけた駒鳥もとまってゐる

月には地球照があり

かくこうが飛び過ぎると

家のえんとつは黒いけむりをあげるおいおいおいおい

とてもすてきなトンネルだぜ

けむって平和な群青の山から

いきなりガアッと線路がでてきて

まるで眼のまへまで一ぺんにひろがってくる

鳥もたくさん飛んでゐるし

野はらにはたんぽぽやれんげさうや

じゅうだんをしいたやうですお月さまからアニリン色素がながれて

そらはへんにあかくなってゐる

黒い三つの岩頸は

もう日も暮れたのでさびしくめいめいの銹をはく

田圃の中には小松がいっぱいに生えて

黄いろな丁字の大街道を

黒いひとは髪をぱちゃぱちゃして大手をふってあるく鳥ががあがあとんでゐるとき

またまっしろに雪がふってゐるとき

みんなはおもての氷の上にでて

遊戯をするのはだいすきです

鳥ががあがあとんでゐるとき

またまっしろに雪がふってゐるとき青ざめたそらの夕がたは

みんなはいちれつ青ざめたうさぎうまにのり

きらきら金のばらのひかるのはらを

犬といっしょによこぎって行く

青ざめたそらの夕がたは

みんなはいちれつ青ざめたうさぎうまにのり

『春と修羅』の頃の賢治独特の、幻想的で色彩豊かな描写が続きますが、いったい作者はどんな景色の中にいるのでしょうか。想像しながら読んでいると頭がクラクラしてきます。しかし、この題名が「自由画検定委員」であることを思い出して、この詩を構成する6行から8行ずつの「連」が、それぞれ展示されている一枚一枚の絵に相当していると考えてみると、作品世界の構造が腑に落ちます。

ムソルグスキーというロシアの作曲家の作品に、「展覧会の絵」というのがあります。その曲中では、作曲家が展覧会で絵を見ていく順に従って、各々の絵の印象が多彩な音楽で表現されていき、聴く者はまるで自分も一緒に展覧会を見ているような気持ちになります。

賢治のこの作品も、作者が見た絵の印象が一連ごとに綴られているわけです。そう思って読むと、まさにムソルグスキーの曲と同じように、展覧会の絵一つ一つのイメージが、心の中に広がっていくではありませんか。

ここで、題名にある「自由画」とはいったいどういうものかということが気になりますが、これを理解するためには、当時の美術教育の状況から簡単に振り返る必要があるようです。

大正時代までの小学校の図画の授業というのは、配布された絵のお手本(「臨本」、「範画」などと呼ばれた)を児童が見ながら、そのお手本をいかに上手に写すか、という練習をしたのだそうです。戦後に生まれた我々にとっては不思議な感じですが、まあ子どもに直接人物や風景の写生をさせるよりも、こっちの方が容易に「様になる」絵が描けるでしょうし、教える先生にとっても楽かもしれません。

しかし、当時のこの教育方法に対して、大正中期に真っ向から反対を唱えた人物がありました。フランス留学から帰国して間もない山本鼎という画家・版画家がその人で、彼は「自由画教育運動」を提唱し、手本など使わず、子どもたちに事物を直接目で見たように描かせることを主張しました。

大正デモクラシーの思潮にも乗って、山本の主張は教育の現場から広汎な支持を集めていきました。1919年(大正8年)に彼の故郷の長野県で開かれた「第1回児童自由画展覧会」には、長野県各地から寄せられた子どもたちの自由画1万点が展示され、これを皮切りに運動はみるみる全国に広がります。

そして各地で、子どもたちによる「自由画展覧会」が開かれるようになったのです。

賢治の「自由画検定委員」も、このような流れの中で書かれた詩だったのです。当時の花巻では、1923年(大正12年)11月11日~15日に、花城小学校を会場に「県下小学校児童自由画展覧会」が開催されたということが、栗原敦さんの調査によってわかっています。

作品は、賢治がこの展覧会を見た印象から生まれたものなのでしょう。

題名にある「検定委員」という言葉からは、賢治がこの展覧会においてそういった何かの役割を担当したのかとも受け取れますが、当時の彼は農学校の教師で、専門は図画と何の関係もありませんでしたから、そのような委員を依嘱されたとはあまり考えにくいように思います。

思えば彼の作品には、「風景観察官」とか「若き耕地課技手の Iris に対するレシタティヴ」などのように、自分がまるで架空の役人になったかのような気になってその立場から書いたようなものもありますから、これも「もしも自分がこれらの絵の検定委員だったら…」という「見立て」のもとで、あれこれと空想を逞しくしたのかもしれません。

◇ ◇

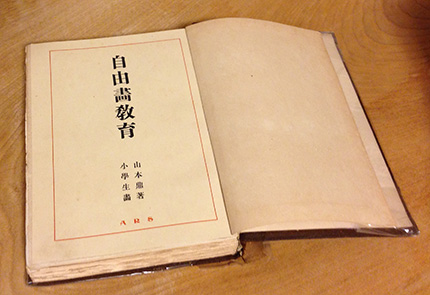

というようなことを調べていた時に、ネットの古本屋に大正10年刊行の山本鼎著の『自由画教育』という本が安く出ていたので、買ってみました。出版元はこの当時に芸術関係の書籍をいろいろ刊行していた「ARS(アルス)」で、ここは北原白秋の弟・北原鐵雄が創立者・代表者だった会社です。山本鼎の妻・家子は北原白秋の妹で、また山本は後に北原白秋らと一緒に「日本自由教育協会」という団体も設立しますから、白秋らの一家とはとても親密な交流をしていたようです。1942年の北原白秋の死去に際しては、山本が葬儀委員長を務めました。

この本は、山本鼎が「自由画教育」の提唱のために雑誌に発表した文章などを集め、また自由画教育運動が全国的にどのように広がっていったかという記録を収めたものです。その語り口は情熱にあふれ、「大正デモクラシー」の時代性も、生き生きと漂っています。

行間には、明治の堅苦しい学校教育に反旗を翻し、「自由教育」を高く叫ぶ声が響いていますし、その土台のところには、「既成の固定観念に汚されていない」子どもや若者の、「豊かな感性」に対する素朴な信頼というものが、しっかりと据えられているのを感じました。

思えば賢治が、『注文の多い料理店』の「広告ちらし」において、「少年少女期の終り頃から、アドレッセンス中葉に対する一つの文学とし ての形式」という自己規定を行ったのも、このような時代思潮を色濃く映したものだったのでしょう。当時の本のページをめくりつつ、それをあらためて具体的な手触りをもって実感しました。

また、賢治が農学校教師として、教科書などに縛られず融通無碍な教え方をしたと言われているのも、当時の「大正自由教育運動」の流れと無縁ではなかったんでしょうね。羽仁もと子が「自由学園」を設立したのは1921年(大正10年)、「池袋児童の村小学校」が開校したのは1924年(大正13年)のことでした。

山本鼎はこの本で、自らの教育観を次のように語っています。

私の自由教育説は、図画教育の使命を明かに芸術教育(美術といふも同じ)と認る処から発生した。それ故観察、鑑賞、創作、描写一切の生長を各人の智慧と技工の自由に基かしめ、彼れらの生涯を一貫する発達を希ひ願つたのであつた。臨本、範画といふやうな仲介を排斥して、各人の眼を心を直ちに万象へ導き、其処に自然を知り、其美を知り、其美術を知り、其趣味の深淵を会得する事を勧めたのである。(p.39)

「各人の眼を心を直ちに万象へ導き・・・」という箇所には、賢治の「心象スケッチ」に相通ずるような趣きさえ、感じました。

◇ ◇

さらに、山本鼎が行った活動と賢治のそれとの共通点を感じるものとして、山本が提唱した「農民美術運動」があります。

山本は、パリ留学からの帰路にロシアへ立ち寄った際に、ロシアや北欧の農民が冬の農閑期に作った素朴な木彫り工芸品に惹かれ、またトルストイが開いた農民学校の話にも心を動かされました。そして帰国すると、 これを農家の副業として経済的安定の一助とし、また農民の生活に生き甲斐と誇りを与えようと、1919年(大正8年)に「農民美術建業趣意書」を著すとともに、故郷の長野県神川村に「農民美術練習所」を作って、農家の子弟に無料で工芸の講習を始めたのです。

その成果として生まれた数々の木彫品や刺繍は、1920年(大正9年)の4月に神川村で一般に公開されて話題を集めた後、5月には東京の三越で3日間にわたって展示され、1153点の陳列品のうち988点が売約済み、364点は予約済みという素晴らしい売れ行きを示しました。

そして、1923年(大正12年)には長野県上田に「日本農民美術研究所」が設立され、講習も全国で行われ、各地で生産組合が組織されました。「農民美術展」は銀座の資生堂でも開かれるようになり、機関誌『農民芸術』も創刊されます。

その後、日中戦争への突入によっていったん農民美術運動の灯は消えたかに見えましたが、戦後にまた「長野県農民美術連合会」が復活し、山本鼎が始めた活動は、現在も同県の地場産業として息づいているのです。

山本が、「農民美術」の目的として考えた二つの柱、すなわち農家の収入の助けとすることと、農民の生活に生き甲斐と誇りを与えるということは、賢治が「農民芸術」を構想するに至った動機と、ほぼ重なり合うものだと思います。

ただ、賢治が「芸術をもてあの灰色の労働を燃せ」と言った時、その燃焼から生まれよと彼が期待したのは、既存の芸術や労働と同じ次元のものではなく、それらを新たなレベルへと止揚したものだったのでしょう。賢治にとって、「職業芸術家は一度亡びねばならぬ」存在だったのです。

賢治の射程は、ある意味で山本鼎よりもはるかに遠大なものでしたが、現実に残した結果としては、山本の事業にはとても及ばなかったと言わざるをえません。山本鼎は、その知名度を最大限生かしつつ、メディアに情熱的な文章を綴り、各界の著名人をも巻き込む手法によって、全国的な運動を起こすことに成功したのです。

いずれにせよ、賢治が農民芸術論を考えた源泉の一つとして、山本鼎の農民美術運動が一定の役割を果たしていた可能性は大きいと思うのですが、次のような二人の「縁」を知って、私はなおさらその思いを強くしました。

『自由画教育』の最終章、農民美術展の顛末を書き記した中に、次のような箇所があります。

招待日であつたか、族を伴つた、苦味走つた、相貌の老偉丈夫が、予は君の此建業に深く賛意を表する者なり、とて一封の金子を私に授けて去つた事である。其封筒には左のような文字が記されてあつた。

一日も早く全国に普及をいのる。

左の條件に於て大賛成

一 美術思想の普及

二 一國大挙副業的生産の普及

三 挙國悖風粛清の勃興

其偉丈夫とは田中智学氏であった。

そして山本鼎は「国柱会」の会員になり、翌1921年(大正10年)には、新たに創刊された国柱会の月刊誌『開顕』の創刊号の、表紙絵も描いているのです(国柱会サイト参照)。

1921年6月というと、賢治が家出上京して、国柱会本部に足繁く通い、熱心に演説会の手伝いもしていたという頃です。この時期に創刊された機関誌ならば、賢治は必ずや目を通していたはずで、ここで彼は確実に、山本鼎の絵を見ていたことになるわけです。

ガハク

山本鼎については日本の近代木版画の祖だという認識でした。

絵と彫りと刷りを全部一人でやるべきだとか今では当然とも言える事や、版画は彫るというより彫刻刀で絵を描くんだという意味で「刀画」と言ったとか。言い得て妙とも言える言葉です。

それにしても賢治との同期がこんなにあったんですね初耳でした。同じ国柱会の門を叩いていたり。農民芸術という理念もまるで同じ。

しかしご指摘のとおり賢治の社会芸術理念の方が山本の絵画運動よりずっと遠大な視野を持っていますよね。そして結局それは賢治と山本の芸術の違いにおいても言えるんでしょうね。一人の人間の思想の大きさは現実的な社会運動として成功したかどうかよりもずっと長い時間多くの人に影響を及ぼし得ると。

やっぱ賢治さんは凄い人だ。

hamagaki

ガハクさん、コメントをありがとうございます。

もちろん賢治の思想も彼一人の頭から出てきたわけではなくて、今回ご紹介したように山本鼎の興した事業や、それからおそらくウィリアム・モリスなんかに影響を受けている部分も大きいと思うのですが、しかしそういう様々な潮流を統合して、「農民芸術概論」という一つのマニフェストにまで鍛え上げたところが、彼の「凄い」ところですよね。

この賢治の「論」は、多分に観念的なところも多いので、これまでにそのごく一側面を実践しようとした人はいろいろあったものの、丸ごと全体を具体化するのは、困難というか非現実的な感じと言わざるをえません。

しかし、完全に実現できないからこそ、いつまでも古びずに、汲めども尽きない泉のように存在しつづけているわけでもあります。

それが、賢治の魅力の一側面ですね。

それにしても今回、山本鼎の『自由画教育』という大正時代の本を読みながら、この方向性を次の世紀にまで押し進めた先の一つの果実として、ガハクさんたちの「ぞうけい」の教室もあるのだなあ、などと思ったりしていました。

ところで、キリンビールのラベルの麒麟の図案を木版画で製作したのは、山本鼎なんだそうですね。

ネットで調べると、作者についてはいくつか説があるとも書いてありましたが、下記「山本鼎記念館」のサイトに「キリンビールラベル版画(年代不詳)」というのがあったので、やっぱり事実なんでしょうね。

http://museum.umic.ueda.nagano.jp/kanae/picture/midium_img/midium_108.html

ガハク

山のぞうけいに至る道なんて恐縮です。笑

賢治の観念性は正にそうでだからこそ遠くまで届くというのもその通りなんでしょうね。非常に納得しましたです。賢治さんの数少ない水彩画など見るととても透明な美しさが出ていて彼の絵心の深さを感じてやみません。

ところでキリンビールの絵は見事なもんですね。

山本は刀の使い方も独特で西洋の銅版画で使うビュランの一種を木版画に使ったというのも聞きました。レンパツという日本独自の道具になったのだそうです。一度に何本かの平行線が彫れる道具です。