去る1月20日に東京大学は、今後5年前後で現在の春入学から秋入学に全面移行 することを目ざすと発表しました。右は、同大学「入学時期のあり方に関する懇談会・中間まとめ」による、秋入学のイメージ図です。

することを目ざすと発表しました。右は、同大学「入学時期のあり方に関する懇談会・中間まとめ」による、秋入学のイメージ図です。

改革の目的として「中間まとめ」には、(1)国際標準となっている秋季入学に合わせることで、学生・教員の国際流動性を高めること、(2)高校卒業から大学入学までのいわゆる「ギャップターム」を利用して、学生に多様な体験を積ませること、などが挙げられています。

これには他大学も歩調を合わせるように検討を始めているということですから、もしも実現すれば、「サクラサク」「サクラチル」とかいう言葉でも人々の季節感覚に染みついた大学入学という行事が、大きく変わるわけですね。

ところで、日本の大学が現在のような春入学になったのは、明治の最初からではなくて、当初は欧米に合わせて秋入学だったところ、大正時代に春入学に変えられたという歴史があったようです。

以下は、「読売新聞 COME ON ギモン」からの引用です。

1877年(明治10年)、東京開成学校と東京医学校が合併して帝国大学、現在の東京大学ができます。当時は文明開化と欧化一直線の時代。帝大の学年の始まりも欧米流の秋、9月10日(~翌年7月15日)でした。

それが今の春入学に転換したのは1921年(大正10年)。主に、初等・中等教育の学校とそれを支える師範学校の学事暦に合わせるためでした。

そもそも小中学校、師範学校も最初から春入学だったわけではなく、4月入学に統一されたのは明治時代中頃。1886年の高等師範学校に始まり、尋常師範(89年)、全国の小学校(92年)、中学・高等女学校(1900年)の順に春入学が定着します。

そのうちの師範学校が春入学に転じたのは主に次の理由からでした。(1)炎熱7月の学年末試験は不合理、(2)行政の会計年度に学事暦が一致しないのは不便、(3)徴兵(20歳)の届けが4月に早められたため、高年齢入学者が徴兵免除の特典を得るには4月入学が必要――。

大学と旧制高校は明治期こそ秋入学を継続していましたが、大正になり、政府が理由の(1)と(2)を盾に春入学を迫ると1919年、まず旧制高校が、続いて20年に大学も受け入れました。

ということで、帝国大学が現在の春入学に改められたのは、1921年(大正10年)からだったということですが、この「1921年(大正10年)」というのは、賢治ファンにとっては特に気になる年の一つですよね。

この年の1月、彼は家出をして東京へ行き、ガリ版切りのアルバイトをしながら国柱会の布教活動に従事しつつ、狭い下宿で厖大な童話の創作にいそしんだのです。

◇ ◇

1921年1月23日の午後、店番をしていた賢治は棚から背中に日蓮の「御書」が落ちてきたことに啓示を受けたかのように家を飛び出し、列車に乗って翌朝には上野駅に着きました。

彼はすぐに国柱会を訪ねて、そこに寄宿させてもらうつもりだったようですが、「東京に親戚でもあればそこに落ちつくように」と言われて会館を後にします。住居と生活費の確保に迫られた賢治は、東大赤門前の「文信社」という「小さな出版所」にガリ版切りのアルバイト口 を見つけて、その近くに下宿を確保しました。「出版所」と言っても一般向けに出すのではなくて、真面目な東大生から有償で講義ノートを借り、それをガリ版刷りにして、ちゃんとした講義ノートを持っていない(不真面目な)東大生向けに売る、という事業だったようです。巧みな商売と言えばそのとおりで、主人は「利害打算の帝国主義者」だと賢治は書いています(書簡185)。その出版物の実例の一つは、以前に「「文信社」発行の講義録」という記事にアップしました(右図)。

を見つけて、その近くに下宿を確保しました。「出版所」と言っても一般向けに出すのではなくて、真面目な東大生から有償で講義ノートを借り、それをガリ版刷りにして、ちゃんとした講義ノートを持っていない(不真面目な)東大生向けに売る、という事業だったようです。巧みな商売と言えばそのとおりで、主人は「利害打算の帝国主義者」だと賢治は書いています(書簡185)。その出版物の実例の一つは、以前に「「文信社」発行の講義録」という記事にアップしました(右図)。

個人的に思い返してみれば、30年ほど前には京都にも同様のことをしている業者はあって、当時はもう「ガリ版」ではなくて「コピー」でしたが、試験前になると大学前に屋台が出て、優等生のノートをいくつも並べて売っていました。「文信社」の例を見ると古くから続いていた商売のようですが、ネットに自分のノートを公開している学生もある昨今では、こういう業者はもうなくなってしまったのでしょうか。

閑話休題。この「文信社」時代に賢治は、同じ岩手出身で東京帝大経済学部の学生となる、鈴木東民という人物に出会います。鈴木は1895年生まれで賢治より1歳年長ですが、母の実家が花巻にあったということで、二人は急速に親しくなりました。鈴木東民が書き残している当時の賢治の様子は、第三者による記録が少ないこの時期の賢治に関する、貴重な証言です。

以下は、鈴木東民「筆耕の頃の賢治」(草野心平編『宮澤賢治研究』筑摩書房)からの引用です。

宮澤賢治と識つたのは、1920年の初冬の頃であつた。そのころ東大の赤門前に、「文信社」という謄寫屋があつた。そこの仕事場でわたしたちは識り合つたのである。「文信社」は大學の講義を謄寫して學生に賣つていた。アルバイト學生だつたわたしはそこへノオトを貸して一冊につき月八圓、ガリ版で切つた謄寫の原稿の校正をして、四ペエジにつき八銭の報酬をうけていた。賢治の仕事はガリ版で謄寫の原稿を切ることであつた。かれはきれいな字を書いたから、報酬は上の部であつたろうと思うが、それでも一ペエジ二〇銭ぐらいのものだつたろう。この仕事を専門の職業としている人でも、一日に一〇ペエジ切るのは容易でないといわれていた。

「1920年の初冬」とありますが、これを「1920年12月より始まる冬」と解すれば、賢治が1921年1月に上京して文信社に勤めはじめたという事実経過と一致します。鈴木東民の回想は続きます。

賢治もわたしもこの仕事場では新米であつた。かれはわたしよりさきに上京していたのかもしれないが、ここのアルバイトをするようになつたのは、わたしとほとんど同時だつたのではないかと思う。わたしはこの年の夏に仙臺の二高(旧制)を卒業し、十月に上京して「文信社」のアルバイトにありついたのであつた。休憩時間にここの主人の居間兼事務所の八畳でお茶を飲んでいたときに、何かの話からかれが花巻の生れで土地で知られた旧家の宮澤家の息子さんであることをわたしは知つた。そんなことからわたしたちは急に親しくなつたのであつた。そのころわたしの母は宮澤家のすぐ近所に、同じ町内に住んでいた。

鈴木は、アルバイトを始めたのは賢治とほとんど同時だったのではないかと書いていますが、彼が10月に上京してすぐ開始したとすれば、3ヵ月は差があったわけです。しかし、「着物までのんでしまってどてら一つで主人の食客になってゐる人やらたくさんの苦学生、辯にならうとする男やら大低は立派な過激派ばかり」(書簡185)が集まっている中では、新入りが来てもすぐにはわからなかったのかもしれません。

さてここで、鈴木東民が東京帝大に入学したのは、正確にはいつだったのだろうという疑問が生じます。

上の文章には、「この年(=1920年)の夏に仙臺の二高(旧制)を卒業し」とあり、また鎌田慧による評伝『反骨 鈴木東民の生涯』(講談社文庫)巻末の年譜にも、1920年の項に「二高卒業」とありますから、この年に旧制第二高等学校を卒業したのは、かなり確度が高いでしょう。

上の文章には、「この年(=1920年)の夏に仙臺の二高(旧制)を卒業し」とあり、また鎌田慧による評伝『反骨 鈴木東民の生涯』(講談社文庫)巻末の年譜にも、1920年の項に「二高卒業」とありますから、この年に旧制第二高等学校を卒業したのは、かなり確度が高いでしょう。

一方、東大入学については、鎌田慧著『反骨』の年譜には、1920年の項に「二高卒業」に引き続き、「東京帝国大学経済学部入学」と書かれています。これを素直に解釈すれば、1920年の秋に入学したことになります。

しかし、上の「筆耕の頃の賢治」の記述を見ると、「この年の夏に仙臺の二高(旧制)を卒業し、十月に上京して「文信社」のアルバイトにありついた」とあります。秋入学なら、新学期は9月から始まりますから、「十月に上京」というのでは間に合いません。さらに、「二高卒業」のことは書いてあるのに、「十月に上京」の前に「東大入学」のことが書いてないのは、やや不自然です。

ということで、鈴木東民が東大に入学したのは、1920年秋ではなくて、1921年春だったのではないか、という可能性も考えられるわけです。

この時期は、前述のようにちょうど帝国大学が秋入学から春入学に移行する年に重なっていたためにややこしいのですが、念のためこの前後の東大の学年暦について、確認しておきます。

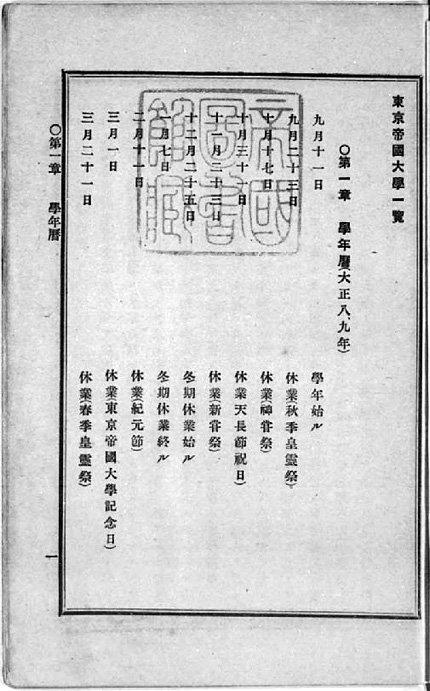

東京帝国大学の1920年(大正9年)の「学年」は、9月から始まりました。下図は、国会図書館の「近代デジタルライブラリー」から、『東京帝國大學一覧 從大正八年 至大正九年』の「第一章 學年暦」のページです。

大正9年までは、9月11日が「學年始ル」とされていました。

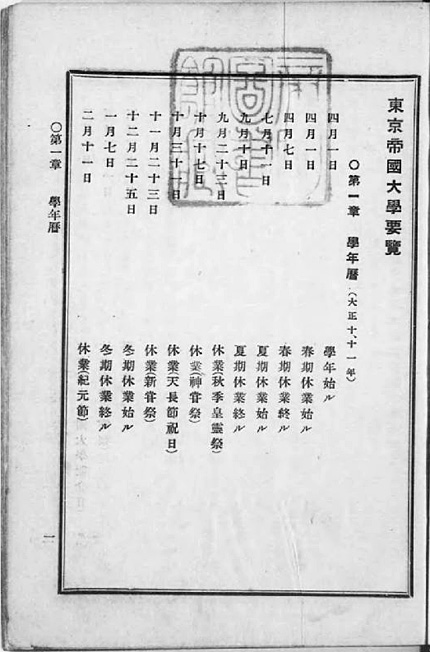

次に、同じく「近代デジタルライブラリー」から、『東京帝國大學要覧 從大正十年 至大正十一年』の「第一章 學年暦」です。

大正10年からは、4月1日が「學年始ル」となっています。

となると、大正9年9月に入学した学生は、いつから「大学2年」になったのだろうという疑問がまた湧いてきますが、これは大正10年4月からだったようです。つまり、この年の「大学1年」は半年余りしかなかったわけですね。例えば、大正9年9月に東京帝国大学に入学した川端康成の第一学年は実質7ヵ月だった旨が、「東京紅團」の「川端康成散歩 東京帝大時代を歩く」に紹介されています。

鈴木東民の話に戻ると、大正9年夏に第二高等学校を卒業した鈴木にとっては、川端康成と同じく大正9年9月に東大に入学することもできたわけです。ただしこれは、「十月に上京」という本人の回想に照らし合わせると若干の難点があることは、すでに触れました。

あらためて、鈴木東民が入学したのは、大正9年9月か大正10年4月か、どちらだったのか。

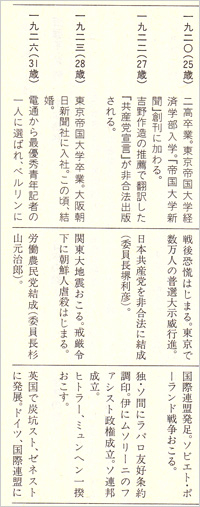

これをさらに考えるために、彼の卒業年を調べてみると、前述の鎌田慧著『反骨 鈴木東民の生涯』の年譜(右図)には、1923年(大正12年)の項に、「東京帝国大学卒業。大阪朝日新聞入社。」と書かれています。すると、当時の帝国大学は修業年限3年でしたから、1921年(大正10年)4月に入学したのであれば、卒業は1924年(大正13年)春となってしまい、この記述とは合いません。一方、1920年(大正9年)9月に入学しておれば、実質的な在学期間は2年半ですが、1923年春に卒業となり、この年に就職したという鎌田慧氏の右年譜と一致します。

これをさらに考えるために、彼の卒業年を調べてみると、前述の鎌田慧著『反骨 鈴木東民の生涯』の年譜(右図)には、1923年(大正12年)の項に、「東京帝国大学卒業。大阪朝日新聞入社。」と書かれています。すると、当時の帝国大学は修業年限3年でしたから、1921年(大正10年)4月に入学したのであれば、卒業は1924年(大正13年)春となってしまい、この記述とは合いません。一方、1920年(大正9年)9月に入学しておれば、実質的な在学期間は2年半ですが、1923年春に卒業となり、この年に就職したという鎌田慧氏の右年譜と一致します。

しかしまたこの説にも難点があって、鎌田氏の評伝本文にも記されていることですが、1923年(大正12年)9月1日に起こった関東大震災の際に、鈴木東民は東京で被災しているのです。『反骨』によれば、「そのころ、東民は麻布のある家の居候になっていた。大手商社の上海支店長の留守宅で、子どもの教育をみたりの用心棒兼用だった。」とありますから、彼は一時的に東京に来ていたのではなく、東京で生活していたのです。これは、「1923年に大阪朝日新聞に就職した」という記述とは合致しません。

さらに『反骨』には、震災直後に鈴木東民が、東大の恩師である吉野作造の研究室に行ったことも記されています。

東民はこのとき、大阪朝日新聞への入社がきまっていた。それで恩師の吉野作造に挨拶するため東大へむかい、吉野の研究室の書籍を毛布に包んでなんどかはこびだした、とセイはきかされている。

「セイ」というのは東民の妹ですが、9月の時点で「就職内定」していたのであれば、卒業は翌1924年(大正13年)3月で、大阪朝日新聞入社は4月だと考えるのが自然です。吉野作造の研究者の方による「Essais d'hermeneutique」というブログにも、1923年9月1日に吉野は午前10時に出勤し、大阪朝日新聞に就職が内定していた学生の鈴木東民の紹介状を河上肇あてに書いていた、とあります。この記載は、吉野作造の「吉野日記」に依っているのではないかと推測しますが、機会があれば確認してみたいと思っています。

このように、鈴木東民が関東大震災の時点で学生だったとすれば、その大学卒業・就職が1923年だったというのはもちろんありえないことで、実はそれは1924年春のことだったのではないでしょうか。すなわち、この頃の鈴木の経歴は、下記のようになものだったのではないかと、私は考えるのです。

鎌田慧氏による年譜のズレは、ちょうど秋入学から春入学へという変化の年に重なったために、生じたものではないでしょうか。

1920年 7月 第二高等学校卒業

10月 上京 「文信社」でアルバイト開始

1921年 1月? 賢治と知り合う

4月 東京帝国大学入学

1923年 9月 関東大震災に遭う

1924年 3月 東京帝国大学卒業

4月 大阪朝日新聞入社

となると、鈴木東民は、夏に旧制高校を卒業してから翌年春に大学に入学するまでの約半年の自由時間の間に、賢治と出会ったわけです。それは、たまたま学制変革の年に当たったために現われた、一種のモラトリアムでした。彼はこの間に上京して、文信社で出版校正に携わりましたが、それは、在学中から「帝国大学新聞」に所属し、卒業後は大阪朝日新聞に就職してジャーナリストの道を歩んだ鈴木東民の、出発点とも言える仕事だったかもしれません。

現在、東大が打ち出している秋入学計画では、春に高校を卒業して秋に大学に入学するまでの猶予期間を「ギャップターム」と呼び、これを利用して学生に「質の高い多様な体験を積ませる」と謳っています。東民と賢治の出会いも、お互いにとってそのような貴重な体験だったのではないでしょうか。

◇ ◇

鈴木東民は「筆耕の頃の賢治」において、さらにその後の賢治との関わりについても記しています。

その翌年の夏休みが終つてわたしが上京したときは、もうかれは東京にいなかつたのではないかと思う。かれの姿を「文信社」の仕事場に見ることはなかつた。それから数年経つてわたしが大阪朝日新聞の記者として、京都支局につとめていたとき、萬朝報という新聞の文藝欄で、かれの最初の詩集、「春と修羅」の批評を讀んだ。評者は放浪の詩人、辻潤であつたが、日本の詩壇にかつてその例を見ない傑作だといつて絶讃していた。わたしはうれしくてたまらなかつた。賢治は風呂敷の中味を童話だといつていたが、詩も一緒に入れてあつたのかもしれない。いずれにせよかれの腰のものが世の脚光を浴びるときが來たのだと、わたしは思つた。手をふるわせながらわたしはお祝いの手紙をかいた。すると折り返して豪華本の「春と修羅」をかれは送つてよこした。その二年後にわたしはヨオロッパに渡り、十年経つて帰國したときには、宮澤賢治はもはやこの世の人ではなかつた。しかし若い日の自信にみちた彼の壮語は現實となつていた。

1921年の夏休みに、母のもとに帰つたわたしは、宮澤家に招待されて御馳走になつたことがある。學生のくせにお酒まで遠慮なしに頂戴した。その時のお給仕役がかれで、無器用な手つきでお銚子などを運んで來たものである。もちろんかれは一滴も酒は飲まなかつた。若いときのこととはいえ、今その時のことを回想して、わたしは自分の無作法さに汗の流れる思いがする。それは貧乏ぐらしをしていたわたしたち母子によせてくれたかれの好意であつた。わたしにとつて終生忘れることのできない思い出である。

文信社の仕事場でも、かれはわたしの健康を気遣い、アルバイトはほどほどにしてくがよいといつて、しばしば注意してくれた。しかしわたしの校正の仕事よりも、鐵筆で油紙に一字一字刻むかれの労苦の方が、比較にならぬほど辛いものであつたろう。

この後の鈴木東民は、ドイツに渡ってヒトラー批判を展開したり、戦後は読売争議の先頭に立ったり、釜石市長に当選して「橋上市場」の建設を実現する一方、環境への配慮から新日鉄釜石の公害問題を追及した結果、四選ならず落選するなど、文字どおり「反骨」の生涯を貫きました。

もしも賢治が長生きしていたら、二人の間にどんな交友が続いただろうと、想像します。

noga

日本語には時制 (tense) はない。

過去・現在・未来のそれぞれの世界を脳裏に描くことは難しい。

前世・現世・来世に関するインド人の教えも、日本語脳では定かでない。

「我々はどこから来たか」「我々は何者であるか」「我々はどこに行くか」といった哲学的命題は考えられない。

理想 (ideal) は、未来時制の内容である。

意思 (will) も未来時制の内容である。

理想がなければ、未来社会の建設計画もない。

意思のないところに方法はない。(Where there’s a will, there’s a way).

意思はなくても恣意 (self-will) はある。

建設的な話はできなくても、出来心はある。

問題解決の能力はなくても、事態を台無しにする力だけは持っている。

政治は遅々として動かない。人々の頭を閉塞感が襲う。

英語のリスボンシビリティ (responsibility) は応答可能性であり、自己の意思により現実対応策を考えて行使するものである。

責任は、自由意思により果たすところが大切なところである。

意思なくしては、責任は果たせない (責任はとれない)。とかく、この世は無責任となる。

ところが、日本人には意思がない。子供・アニマルと同様である。

場当たり的な行動にでるしかない。

未来時制の内容に確信は持てない。不安ばかりが募る。

ただ目的の遂行だけを求められるならば、耐え難きを耐え、忍び難きを忍ぶことになるのは必定である。

以前マッカーサ元帥は、日本人を12歳と評したことがある。

日本人は彼の評に立腹こそすれ、その意味を深く掘り下げることはしてこなかった。

我々は、浅薄である。秋入学の動きは、浅はかである。だから、留学生は、我が国を避けて英米に行く。

知的な人になるためには、英米の高等教育が必要である。これは国際的な判断である。

英米の高等教育は、奥の深い大人になるための更なる英語の勉強である。

http://www11.ocn.ne.jp/~noga1213/

http://3379tera.blog.ocn.ne.jp/blog/