先週の「賢治の「スタンド・バイ・ミー」」という記事では、賢治の中学時代の藤原健次郎との交友を、映画「スタンド・バイ・ミー」になぞらえつつ考えてみました。

「スタンド・バイ・ミー」とは、愛する人に対して、「私のそばにいて」と懇願する、切実な呼びかけの言葉ですが、その願いに反して賢治は、大切な人に自らのもとを去られてしまうという出来事を、生涯で何度も経験しています。

そのおそらく最初は、前回の記事で取り上げた、中学時代の親友藤原健次郎の、1910年の急死でした。

そして1921年夏の東京では、一緒に国柱会に入信するよう強く誘った親友保阪嘉内に、その願いを聞き入れてもらうことができず、嘉内は故郷に帰ってしまい、二度と会うことはできませんでした。

1922年11月には、「信仰を一つにするたつたひとりのみちづれ」だった妹トシが、若くして世を去ります。

1923年3月には、親しく行き来していた同僚教師の堀籠文之進を、やはり法華経への信仰の道に誘ったのですが、受け入れてもらうことはできず、堀籠の背中を打たせてもらうという行動に出ました。

※

このように、つらい喪失体験を重ねては苦しんでいた賢治ですが、おそらく1923年の秋頃から1924年初めにかけて、詩集『春と修羅』を推敲し完成させる過程において、大きな思想的転換を果たします。

その転換の一つの側面は、たとえば最近も「「永訣の朝」の生成」という記事に書いたように、身近な特定の人との間で「個別的な幸福や救済を目ざす」という生き方を排して、ただひたすら「全ての人の普遍的な幸福や救済を目ざす」ということを、自らの生きる目的に据えたということです。

言わば、「一」から「全」へ、と言える転換であり、「青森挽歌」の「みんなむかしからのきやうだいなのだから/けつしてひとりをいのつてはいけない」という命題に凝縮されています。

またその転換のもう一つの側面は、相手に対して「私のそばにいて」と願い(注)、喪失を避けようとする姿勢を超克して、自分の方から「私はあなたのそばにいる」という行動を積極的にとる姿勢への変化です。

(注) たとえば保阪嘉内に対しては、手紙で「私が友保阪嘉内、私が友保阪嘉内、我を棄てるな」とまで懇願しました。(書簡178)

言わば、「受動」から「能動」へ、あるいは「他力」から「自力」へ、とも言える転換であり、「小岩井農場」の「じぶんとひとと万象といつしよに/至上福しにいたらうとする」という言葉で表現されます。

そしてこの側面は、先日からの言葉で言い表すならば、「スタンド・バイ・ミー」から、「スタンド・バイ・ユー」への反転とも言えます。

これは具体的には、たとえば「〔雨ニモマケズ〕」の、次の箇所に描写されている行動なのだろうと思います。

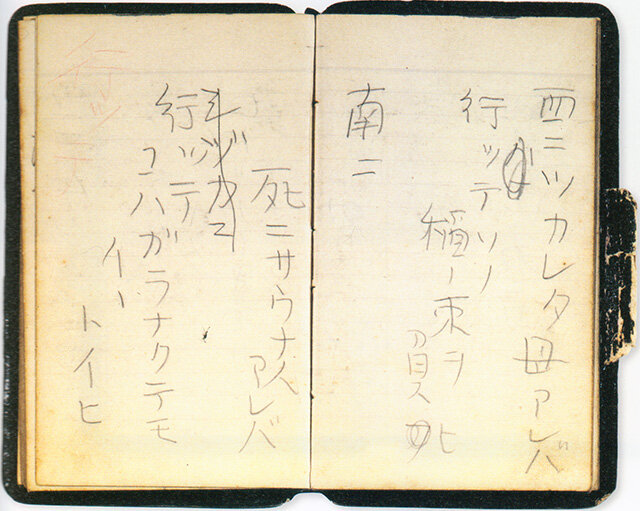

東ニ病気ノコドモアレバ

行ッテ看病シテヤリ

西ニツカレタ母アレバ

行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ

南ニ死ニサウナ人アレバ

行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ

北ニケンクヮヤソショウガアレバ

ツマラナイカラヤメロトイヒ

ヒデリノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

東、西、南、北と、世界のあらゆる方角で困っている人々に対して、自らその人のそばへ「行ッテ」、相手の力になることを、賢治は目標としました。「ヒデリノトキハナミダヲナガシ/サムサノナツハオロオロアルキ」という部分については、これらの行動は功利的な意味では何の役にも立たないのかもしれませんが、それでも賢治は「その人と共にあること」、すなわち「スタンド・バイ・ユー」を、目ざそうとしていたのだろうと思います。

それは現実の賢治の人生においては、途中で病に倒れてしまったことにより、思ったようには実行できずに終わったのかもしれません。

しかし、「全ての人に対して」、「そのそばに行って寄り添うこと」── 彼が目ざしていたことは、まさに「菩薩」の行いだったと言えるでしょう。

『別冊太陽 宮沢賢治』(2023)p.6より

コメント