1986年のアメリカ映画「スタンド・バイ・ミー」は、4人の少年たちのひと夏の冒険と友情を描いた、感動的な作品です。

原作は、スティーヴン・キングの自伝的な同名小説で、少年時代のキングと思しきゴーディが、語り手を務めます。やせっぽちのゴーディは、4人の中では比較的真面目なキャラクターで、「物語を書く才能」を持っています。クリスは一番強くて肝っ玉も据わったガキ大将、眼鏡をかけたテディは向こう見ずでやけっぱち、バーンは太っちょで少し臆病です。

それぞれが家庭に問題を抱えた4人は、いつも秘密基地に集まってはカードをやったりタバコを吸ったりしていますが、ある日バーンが、行方不明になっている子供の死体が隣町の森の奧にあるという噂を、聞きつけてきました。4人は、その死体を発見して町のヒーローになろうと、子供だけで徒歩旅行に出かけます。

道中では、仲違いをしたり、鉄橋で汽車に轢かれそうになったり、ヒルに噛まれたりしながらも、4人の絆は一層深まっていき、最後の場面ではゴーディが思わぬ勇気を見せたりもします。

中頃あたり、焚き火をしながらの野宿の場面では、家庭環境のせいで大人に信用されないクリスが、辛い心の内をゴーディに打ち明けます。ゴーディは、クリスが本当は頭がいいことを知っているので、一緒に進学組に入ろうと勧めてクリスを励ましました。

結局のところ、この4人の2日間の旅は、何か特別なことを達成したわけでもなく、また何かを手に入れたわけでもなく終結し、各自またいつもの日常に帰っていくのですが、それぞれの心の内には、二度と戻らない少年時代の、かけがえのない思い出が刻まれたのでした。

不良だったクリスはその後、進学組に入って努力を重ね、大学を出て弁護士として活躍したということです。ところが、ふと入ったレストランで喧嘩を始めた客を仲裁しようとして、ナイフで喉を刺されて死んでしまうのです。

一方、作家として成功していたゴーディは、長らく会っていなかったクリスの死を報じる新聞記事を見て衝撃を受け、「初めて死んだ人間を見たのは、12歳の時だった…」として、あの夏の出来事を語り始めたのが、映画の冒頭でした。

※

誰しもこのような少年時代の、あるいは少女時代のかけがえのない思い出というのは、甘い切なさとともに心の奥に持っているものでしょうが、それが人生における様々な記憶の中でも、何か特別な輝きに包まれているような感じがするのは、いったいなぜなのでしょうか。

20世紀前半に活躍したアメリカの精神科医ハリー・スタック・サリヴァンは、人間の成長過程において、この12歳前後の、まだ異性への関心が目覚める直前の時期に起こる不思議な出来事のことを、「前青春期の静かな奇蹟」と呼びました。

われわれの属する文化においては八歳半ないし九歳半から十一歳半までの年齢の頃に、かつて私が〈前青春期の静かな奇蹟〉(the quiet miracle of preadolescence)と呼んだことのある事態が起る。静かな、というのは外見上全然劇的なこと、手に汗をにぎることがないからである。ここで児童期が終り前青春期が始まることを示す突発的な変化というものはない。大変劇的なものだという話をしてみせる人もいるかもしれないが、事実はすべてがむしろ漸進的なものであり、人格の営みがつづくうちに過去から現在をとおって未来へと流れ入ってゆくという感じである。しかも私があえて前青春期の「奇蹟」と呼ぶのは、誕生以来──いや受胎以来といってさえよいだろうが──初めて、〈伝統的表現を用いれば自己中心性といわれるもの〉から離れて〈完全に社会的である状態〉へと向う運動が起っているからである。(H.S.サリヴァン『現代精神医学の概念』みすず書房p.55)

児童期の子供にも、もちろん「大好きな友だち」はそれぞれいたでしょう。しかし、児童が友だちに対して持つ親愛の情は、「その子と一緒にいたら楽しい」とか「面白いことがある」とか、突きつめてみると「自分にとって都合が良い」という、あくまで自己中心的な感情にしかすぎませんでした。

それが「前青春期」になると、人は自己を超えた「愛」を抱くことができるようになるのです。この変化はその人間にとっては、サリヴァンが「奇蹟」と呼ぶところのまさに画期的なものですが、外見的には「静かな」もので、それは「青春期」の始まりが、様々な第二次性徴によって身体的に特徴づけられるのとは、まったく対照的です。

児童であることが終り、〈前青春期の人間〉(preadolescent)となったという

標識 は愛の能力の初期の形態が現われることである。ここで愛というものの意味を愛がつくり出す対人的な場というものの中に置いて考えてみよう。この時点において、愛とは、ある他者、ある特定の相手が体験する満足と安全とが自分にとって自分自身の満足と安全と同等の重要性を持つようになりはじめる、ということである。(H.S.サリヴァン『現代精神医学の概念』みすず書房p.56)

サリヴァンは、対人関係論的な精神医学のパイオニアでしたが、上記では「愛」という人間的現象の定義として、「ある特定の相手が体験する満足と安全とが、自分にとって自分自身の満足と安全と同等の重要性を持つ」という、ユニークな見方を呈示しています。成長のこの段階において、初めて人間は自己中心性の殻を超越して、「他人のことが自分と同じくらい大切だ」と思えるようになるのです。そしてサリヴァンによれば、この現象こそが「愛」なのです。

「愛」と総称される、この感情的な関係は通常限られた場合においてしか起らない。愛は、その始まりの時点では多くの要素が揃っていなければならない。たとえばよく似ていることが一目でわかるとか、同一方向の衝動をもっているとか身体発育が平行しているなどである。これらの要因によってつくられる対人的な場においては、当然少年は少年を相手とする方が少女を相手とするよりも寛ぎを感じるはずである。この〈同類だという感じ〉すなわち同一視が、前青春期的変化をこうむりつつある者の感じ方を左右する。愛の能力が現われる、そのはじめは同性を対象とするのが普通である。少年の〈親友〉(chum)はやはり少年であり、少女の〈親友〉はやはり少女である。〈親友〉ができると、象徴や象徴操作、人生や世界に関する情報やデータをお互いに照合し確かめあうことになるので、いわば愛のひきおこす波にのって〈共人間的有効妥当性確認〉の行為が頻繁に営まれるようになる。(H.S.サリヴァン『現代精神医学の概念』みすず書房p.57)

今の日本で言えば、小学校5~6年から中学に入る頃に相当する時期に、ことさら異性を排除して同性だけの絆で強く結ばれた〈仲間〉(chumship)が、形成されるようになるのです。

映画「スタンド・バイ・ミー」の4人の少年も、まさにこのような絆を分かち持っていました。時に喧嘩をしながらも、子供ながらに相手のことを思いやり、お互いを尊重することの喜びを、皆が共有していたのです。

愛の対象は自分の安全を脅かしはしない。自分の満足は愛の対象の力によって達成されやすくなる。このため、ひとは生れて初めて自由に自分自身を表現しはじめることができるようになる。自分の相手が自分と同じほど自分にとって大事なものになれば、自然、いままで誰にも話さなかったこともそのひとには話せるようになる。このような、〈満足と安全とにかかわる自分の世界〉が拡大し愛によって連結されて二人の人間を包含するようになることから生れる自由性によって、微妙な含みをもったことばを互いにやりとりすることもできるようになり、また、はねつけられたりはずかしめをうける怖れなしにその意味を訊き返すこともできるようになる。このようになればありとあらゆる種類の事象に関する〈共人間的有効妥当性確認〉の過程が非常に進展する。(H.S.サリヴァン『現代精神医学の概念』みすず書房p.57)

映画「スタンド・バイ・ミー」においてゴーディとクリスは、親にも決して話せないような心の奥の悲しみを、お互いに打ち明けて共有することができました。この貴重な体験によって二人は力を得て、その後自らの世界をその力で広げていくことができたのです。

|

現代精神医学の概念 ハリー・スタック・サリヴァン (著), 中井 久夫 (翻訳), 山口 隆 (翻訳) みすず書房 (1976/5/1) Amazonで詳しく見る |

※

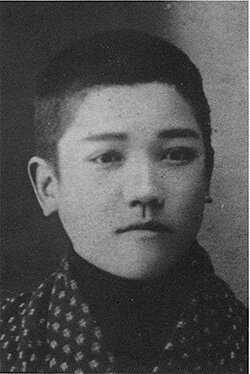

さて、宮澤賢治にも、ある時期このような「前青春期の親密さ」を共有した親友がいました。彼の名は藤原健次郎と言い、盛岡中学の寮で同室の1年先輩でした。(右写真は、松本隆著『童話「銀河鉄道の夜」の舞台は矢巾・南昌山』ツーワンライフ出版 より)

さて、宮澤賢治にも、ある時期このような「前青春期の親密さ」を共有した親友がいました。彼の名は藤原健次郎と言い、盛岡中学の寮で同室の1年先輩でした。(右写真は、松本隆著『童話「銀河鉄道の夜」の舞台は矢巾・南昌山』ツーワンライフ出版 より)

藤原健次郎は、紫波郡不動村(現矢巾町)の生まれで、責任感が強く、温厚で誠実な性格だったと言われています(上掲書p.64)。12歳の賢治が盛岡中学の寮に入ると、1年生が部屋のランプ掃除を担当する決まりになっており、先輩の藤原が賢治にその掃除の仕方を教える役目でした。「「東京」ノート」には、中学1年1学期の欄に、「寄宿舎の夕 藤原 ラムプ 塩」という書き込みがあり、夕方に藤原と一緒にランプ掃除をしたこと、その際に塩を使ってホヤを磨いたことを、記しているのだと推測されています。

「歌稿〔B〕」の〔明治四十二年四月より〕の項には、この時のことを詠んだと思われる短歌があります。

0g1 キシキシと引上げを押しむらさきの石油をみたす五つのラムプ

0h1 タオルにてぬぐひ終れば台ラムプ石油ひかりてみななまめかし

ところで当時の寮生は、土曜の午後から日曜は親元に帰る者が多かったということですが、賢治の場合は父政次郎が、「お前は中学までしか学校にはやれないのだから、土日も家に帰らず寮に残ってしっかり勉強せよ」という厳しい方針で、帰宅させてもらえませんでした。そのため藤原健次郎は、いつも週末一人で寮に残っているこの下級生を可哀相に思い、土曜日になると賢治を誘って不動村の自宅に泊まらせ、日曜日は一緒に南昌山に登ったり、水晶やのろぎ石を採集したりして、遊んだということです。

賢治にとっては、寂しかった週末が、毎週本当に楽しいひと時になったことでしょう。

0e1 のろぎ山のろぎをとればいたゞきに黒雲を追ふその風ぬるし

0f1 のろぎ山のろぎをとりに行かずやとまたもその子にさそはれにけり

「のろぎ」というのは蝋石の方言で、白く柔らかくて字が書けるので、当時は石筆として用いられていました。二人は「のろぎ」が採れる山を、「のろぎ山」と名づけていたようです。

「歌稿〔B〕」の〔明治四十二年四月より〕の項の各歌は、当時リアルタイムで作っていたのではなく、賢治が後に回想して詠んだ作品なのですが、藤原健次郎のことは「その子」と記されています。石の採集については、「またも……さそはれにけり」と、淡々と描写していますが、鉱物好きで「石コ賢さん」とも呼ばれていた賢治のことですから、石を取りに行こうと誘われると、さぞかし嬉しかったことでしょう。

というより、藤原健次郎は賢治がそれが大好きだと知っていたからこそ、そう言って賢治を誘ったのでしょう。

体も大きくスポーツマンだった藤原健次郎は、中学2年になると盛岡中学野球部の四番バッターとして活躍するようになります。

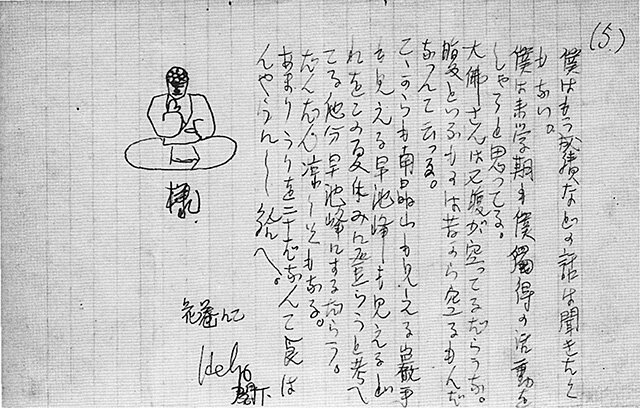

そして賢治が中学2年の1910年(明治43年)夏に、3年の藤原に宛てた有名な書簡0aは、その書き出しからして、「拝啓 こんなに鉛筆で書かうもんなら学校の選手に対して何ぞその不敬なるなんて怒るかも知れないが不敬なやうで失礼でもないんだから何ともないね」と、まるで先輩を先輩とも思わないような馴れ馴れしい調子で始まります。続いて、「何うだね。遠征中大館に対する時のもやうを書いては」と、野球の話題にも興味を示しています。この夏に野球部は、秋田県の大館中学に遠征して試合を行い、見事勝利を挙げたのでした。

またこの手紙で賢治は、自分が大沢温泉でいたずらをして大騒動になったことを自慢したり、学校の教師の悪口をさんざん言った挙げ句、「来学期は(その教師を)生しておかない。なますにして食ってしまはなくっちゃぁ腹の虫が気がすまねぇだ」などと威勢のいいことを言ったりしています。「スタンド・バイ・ミー」の悪ガキ連中のように、露悪的なことを言いたい年頃なのでしょう。

そして文末には、「大仏さん」という藤原健次郎のニックネームに加え、イラストまで添えているのです。(下画像は『新校本宮澤賢治全集』第15巻口絵より)

ここには、父親の前ではいつも借りてきた猫のように畏まっていたという賢治とは正反対の、弾けきった悪童がいます。賢治にとって藤原健次郎は、まさにサリヴァンが「ひとは生れて初めて自由に自分自身を表現しはじめる」と述べたところの、前青春期の〈親友〉(chum)だったのです。

ところが何ということか、この賢治にとって初めての無二の親友藤原健次郎は、上の書簡の直後、1910年9月に腸チフスに罹って急逝してしまうのです。これほどまで親しくなった友を、突然失った賢治の衝撃と悲しみはいかばかりだったろうかと思いますが、当時の賢治の心境を直接示すような記録や作品は、何も残されていません。

ただ、賢治が農学校教師時代に書いた童話のうちで、「藤原慶次郎もの」と呼ばれている三部作、すなわち「谷」「二人の役人」「鳥をとるやなぎ」という三つの作品には、藤原とともに南昌山あたりの山々を歩いた日々の貴重な思い出が、ひそかに込められているように思われます。

「谷」は、「私」が尋常三年か四年の時に、馬番の理助に連れられて蕈採りに行き、恐ろしい「楢渡の崖」を見せられる話です。翌春に理助は北海道へ行ってしまい、「私」はまたあの秘密の場所に行って蕈採りをしたいと思うのですが、一人では怖いので、親友の「藤原慶次郎」を誘います。二人は何とかその場所にたどり着いて蕈を採り、そしてまた例の恐ろしい崖を目にします。帰り際には、崖とこだまのやり取りをしているうちに本当に怖くなって、二人は必死に山を下りました。

「二人の役人」は、「東北庁長官」という偉い一行が来訪するというので、世話を担当する地方役人が長官をもてなす準備をしようと、あれこれ小細工をするお話です。そこに、蕈を採りに来た「私」と「藤原慶次郎」の二人が出くわして、ユーモラスなやり取りをするのですが、子供たちは役人に捕まるのではないかとビクビクしながらも、大人の世界の滑稽さと卑小さを、彼らなりの視点で見透かしています。

「鳥をとるやなぎ」は、「

この作品には、「私たちはあまのじゃくのやうな何とも云へない

それにしても、二人の少年が幻滅して帰途についたにもかかわらず、大人になった「私」が記す物語の最後が、「けれどもいまでもまだ私には、楊の木に鳥を吸ひ込む力があると思へて仕方ないのです」と結ばれているのは不思議です。思うにこれは、物語の書き手である賢治が、藤原健次郎と過ごした日々や二人の夢を、醒めない夢のままの状態で、ここに保存しようとしたのではないでしょうか。

以上、「藤原慶次郎もの三部作」は、子供たちと大人の世界の接触や、自然の不気味さや、二人だけの謎の顛末などを記したもので、そこには何気ない子供の日常が、素朴な筆致で描かれています。それらは「スタンド・バイ・ミー」と同じく、語り手が大人になってから少年時代を回想する形式をとっていて、映画で少年たちが汽車に轢かれそうになったり、ヒルに噛まれたり、クズ鉄屋に忍び込んで犬に追いかけられたりしたのと同じように、後になってみれば一つ一つは大したことのない出来事です。

しかしそれでも、これら全ては〈仲間〉と一緒に体験し共有した、かけがえのない思い出でもあるのです。

その「二度と戻らないかけがえのなさ」は、賢治にとっては藤原健次郎が突然自分を残して急逝してしまったことによって運命づけられましたし、「スタンド・バイ・ミー」では、クリスの死によってゴーディに突きつけられます。とりわけスティーヴン・キングによる原作小説では、クリスは法学部の学生のうちに刺殺され、テディは飲酒運転による交通事故で亡くなり、バーンは高校時代にアパートの火事で死ぬことになっており、4人のうち自分以外の3人とも死んでしまうという極端な喪失感が、あの日の輝きを際立たせる構造となっています。

くしくも、当時はちっぽけだった賢治は、ゴーディと同じく長じて作家になりましたし、相棒の藤原健次郎は、クリスと同じように「気は優しくて力持ち」でした。それに、上の藤原の写真は、映画で見るクリスの面影に、どことなく似ているようではありませんか。

賢治は、「藤原慶次郎もの三部作」を書きながら、あまりにも早くに遠く去ってしまった親友藤原健次郎を追想しつつ、「僕のそばにいて(Stand by me!)」と、心に念じていたに違いありません。

そして、大切な人に対する賢治のこのような思いが、後に「〈みちづれ〉希求」という形をとるにも至ったのではないかと、個人的には考えたりしている次第です。

Stand By Me

by Ben E. King

When the night has come

And the land is dark

And the moon is the only light we'll see

No, I won't be afraid

Oh, I won't be afraid

Just as long as you stand, stand by meSo darlin', darlin', stand by me

Oh, stand by me

Oh, stand

Stand by me, stand by me

スタンド・バイ・ミー

ベン・E・キング

夜が来て

地上は暗く

月明かりだけになっても

僕は怖くない

怖くなんかない

君がそばにいてくれるならだから愛しい、愛しい人よ、

どうかそばにいて

僕のそばにいて

僕のそばに、そばにいて

坂本達雄

面白く読みました。

hamagaki

坂本達雄さま、拙文をお読みいただきましてありがとうございます。

藤原健次郎との交友とその死が、賢治にどのような影響を与えたのかという問題については、資料が残っていないので具体的なことはなかなかわかりませんが、きっと非常に大きな出来事だったと思いますので、とりあえず感じたことを書きました。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

コバヤシトシコ

私は「スタンド バイ、ミー」が好きです。かなりの年齢になってからテレビの放映によって見ました。

私にはあまり幼少期の友人関係がなく、まして秘密基地や冒険旅行の経験もないので、そこにある少年たちの関わりは憧れに近く、また成人後の世界との落差が大きく、深く胸に突き刺ささりました。

藤原健次郎と賢治の関係は、伝記的な事実があまり書き立てられていないので、当時の二人を想像することで一層輝かしくなる気がします。「スタンド バイ ミー」を重ねるとその感を強くします。また「藤原慶次郎もの」を読み返したいと思いました。

hamagaki

コバヤシトシコ様、いつもありがとうございます。

私も、映画「スタンド・バイ・ミー」が大好きなもので、今回のような記事になりました。

本当に、ここで少年たちが生きている世界や価値観は、大人の世界とは大きな違いがあり、だからこそより愛おしく感じるのでしょうね。

そして賢治の「藤原慶次郎もの」の中では、「鳥をとるやなぎ」にとりわけそういう独特の世界感覚があるように感じます。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。