1960年代から70年代にかけて、テレビで放映されていた「ミツワ石鹸」のコマーシャルは、今も私の脳裡に残っています。調べてみると、「名犬ラッシー」の時に放送されていたようです。

三つの輪が重なり合うシンボルマークが付いた石鹸も、つい最近まで身近にあったような気がしていたのですが、こちらも調べてみると、昭和のうちに廃業したとのことでした。見たような気がしたのは、2007年から2014年までの短期間だけ復活していたという、「新ミツワ石鹸」だったのかもしれません。

元祖「ミツワ石鹸」は、1860年(万延元年)に三輪善兵衛が日本橋で創業した「丸見屋」が1910年(明治43年)に発売した石鹸で、戦前戦後を通し、国民的ブランドと呼ばれるまで広く浸透したのですが、1975年(昭和50年)に倒産したのです。

今回は、この丸見屋が大正時代に販売していた、「ミツワ人参錠」という家庭薬についての話です。

※

賢治が盛岡高等農林学校研究生だった1918年4月に、元同級生の工藤又治に宛てた手紙(書簡54)に、右のような絵が描かれていました。(『新校本宮澤賢治全集』第15巻本文篇p.62より)

賢治が盛岡高等農林学校研究生だった1918年4月に、元同級生の工藤又治に宛てた手紙(書簡54)に、右のような絵が描かれていました。(『新校本宮澤賢治全集』第15巻本文篇p.62より)

当時の賢治は稗貫郡土性調査のために、豊沢川上流の鉛温泉の奧の渓谷を、腰まで水に浸かりながら跋渉していたのですが、この前後の文面を抜粋すると、下記のようになっています。

ソレデモ先日案内者ヲ頼ンダラソノ人ハ昼ニナッテアノ

ヒッコ (或ハワッパ)ヲ開ケテサアオ取リャンセト云ッテ私ノ前ニ出シマシタ。コレコソハ私ノ為ニ今朝作ッテ来タキナ粉餅 デアリマシタ。ソシテコノゴロハ砂糖ガ高クテ黒イノモ仲々食ヘナイト申シワケナドヲシマシタ。私モ又ニギリ飯ヲ出サウト背嚢ニ手ヲ入レタラノ様ナモノガ入ッテヰマシタ。コンナモノハ変ダト思ッテ中ヲ見タラ薬ハ入ッテヰナイデ、薄荷糖ガ一杯ニツマッテヰマシタ。コレハ私ノ父ガ入レテオイタノデス。私ハ後ニデモ兵隊ニデモ行ッテ戦ニデモ出タラコンナ事ヲ思ヒ出スダラウト思ヒマス。アゝ、人ハミンナヨクヨク聞イテミルト気ノ毒ニナルモノデハアリマセンカ。

これは何とも胸にじーんと来るような、父から息子への情愛のエピソードではありませんか。

知らないうちに背嚢に入っていた「ミツワ人参錠」の箱を、息子が不審に思って開けてみると、中には薄荷糖が一杯に詰まっていて、息子は即座にこれは父の仕業だとわかった、というのです。

「薄荷糖」は、その爽やかな風味によって、重い荷運びの時にこれを舐めると「荷が軽くなる」という疲労回復効果があることから名づけられたのだそうですが、明朝から山に入るという息子のために、夜のうちに父親がこれをそっと背嚢に忍ばせている様子が、目に浮かぶようです。親が子のためにこういうことをするとすれば、一般的には母親がやりそうな感じですが、賢治の場合は迷うことなく「コレハ私ノ父ガ入レテオイタノデス」と断じており、ここにも賢治たち父子の独特のあり方が、表れているように思います。

これは、父政次郎の「親バカ」ぶりを描いた映画『銀河鉄道の父』の一コマとするには、うってつけのエピソードだったろうと思うのですが、いかがでしょうか。

賢治はこの薄荷糖に込められた愛情が胸に沁みたのか、この時のことを短歌としても残しています。

644 これはこれ

夜の間にたれかたびだちの

かばんに入れし薄荷糖なり。

※

ここで視線を、箱の中身の薄荷糖から、たまたま容れ物として使われていた「ミツワ人参錠」の方に移してみると、上のエピソードが示しているのは、当時の宮澤家にはこの「ミツワ人参錠」という薬を服用している(あるいはしていた)人がいた、ということです。

「ミツワ人参錠」は、上述のように1860年に創業した「丸見屋」が、大正時代に発売して相当なブームになった家庭薬の、代表格でした。

そもそも高麗人参という生薬は、秦の始皇帝や唐の楊貴妃が不老長寿のために服用していたという伝説に始まり、本邦では健康オタクの徳川家康が珍重して、徳川吉宗が国産化を試みたという歴史経過も相まって、昔から「万病に効く霊薬」として崇められてきたものでした。その価格も高価で、江戸時代には1日の薬代は1両にもなり、とても庶民に手が出るものではなかったのです。「人参呑んで首縊る(借金をして人参を服用し病気は治ったものの、薬代が返済できず死ななければならない)」というアイロニカルな言葉にもなっていますし、様々な時代劇の小道具としても登場します。

それが大正時代には、誰でも購入できる手軽な錠剤として売り出されたのですから、人気商品になったのも無理もありません。

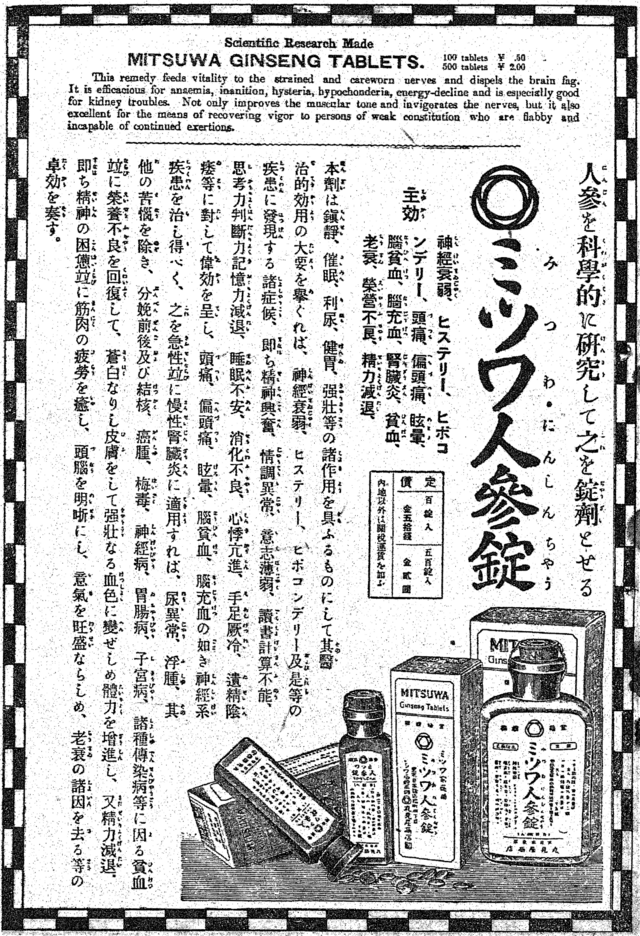

下記は、その広告の一例です(『横浜座 筋書(大正8年9月)』より)。挿絵の中には、薄荷糖の容器となって賢治の背嚢に入っていたらしい紙箱も見えます。

また、丸見屋が宣伝を兼ねつつ1918年(大正7年)に刊行した『家庭治療法』という家庭用医学書には、ミツワ人参錠について次のように説明がなされています。

ミツワ人参錠は其の一錠中に、

精製人参 〇・一一八八

を含んで居る。人参は約五千年の昔から医薬として応用されて、甚だ名高いものであるから、必ず多少の有効成分を含んで居るに相違ない、それに之を実際用ひてみると、顕著 な効験 を呈 はすから、之を根本的に研究してみようといふので、ミツワ化学研究所では、有らゆる種類の人参を集め、化学的に分析したり、患者や動物に就て試験したりして、遂に人参の有効成分を究めた、そこで人参の最も優秀なものを撰び、其の有効成分を遺らず含むやうに科学的に研究して、ミツワ人参錠を調製したのである。今本薬 の効能を略述すると、第一に神経衰弱、ヒステリー即ち俗に謂ふ血の道、ヒポコンデリー即ち俗に謂う心気病 に対して偉効を奏する、随って是等の疾病 に現はれる容態、例へば精神の興奮、情調 の異常、意志の薄弱、読書や計算の不能 、思考力や判断力又記憶力の減退 、睡眠の不安、消化の不良、心悸 の亢進 、手足の厥冷 、遺精や陰萎等に良く効くのは言ふまでもない、而 して頭痛、偏頭痛、眩暈、脳貧血、脳充血、即ち逆上 の如き神経病を治すことが出来、また腎臓炎に用ふると、尿の異常や浮腫 、其の他の苦悩 を除き、分娩の前後や結核、癌腫、梅毒、神経病、胃腸病、子宮病、諸種の伝染病等から来る貧血と栄養不良を恢復して、蒼褪 めた皮膚を強壮な佳い血色に変へ、体力を増し、又精力の減退即ち精神と筋肉の疲労を癒し、頭脳を清新にし、元気を旺盛にし、平生連用すると、老衰を防ぎ、何時迄も若やかに活動することが出来るといふ卓絶な効果を挙げるものである。

まさに「万病に効く」という趣で、様々な薬効が並べ立てられていますが、ここで注目しておきたいのは、上の広告の「主効」においても、下の説明書の「効能」の「第一」においても、筆頭に挙げられているのは身体的な病気ではなくて、「神経衰弱」だということです。

ここには、明治末から大正初期にかけて「煩悶青年」なる存在が問題となった、時代的風潮も反映しているのかもしれませんが、それにしても当時の「ミツワ人参錠」は、まず何よりも「神経衰弱の薬」としての効能が謳われていたのです。

※

さてここで、大正初期の宮澤家において、誰が「ミツワ人参錠」を服用していたのだろうかということを、考えてみましょう。

父の政次郎は、心身ともに強健で精力的な人だったようですが、幼い賢治の赤痢を看病した際に大腸カタルを起こし、以後胃腸が弱くなったと言われています。また母のイチも、心臓病や神経痛の持病があったということですので、父親または母親が、滋養強壮にも効くという「ミツワ人参錠」を服用していた可能性も、否定はできません。

ただ、このミツワ人参錠が、何よりも「神経衰弱」への効能を第一に謳っていたとなると、世間的には申し分のない宮澤家の家長やその妻が、この薬を必要としていたとはあまり思えないのです。

そこで浮かび上がってくるのが、中学校の終わり頃から学業成績の大幅な低下をきたし、卒業後には入院して肥厚性鼻炎の手術を受け、その後も鬱々悶々とした生活を送っていたという、長男の賢治です。

「肥厚性鼻炎」というのは、鼻の奥の粘膜が腫れて、鼻づまりや嗅覚障害を起こしている状態ですが、当時は「鼻が詰まると集中力がなくなり、頭が悪くなる」ということが、広く信じられていました。

当時のこの分野における代表的医学書である『鼻科学 改訂3版』(金杉英五郎 著 1907)は、慢性肥厚性鼻炎の症状として、「作業怠慢、記憶乏弱、頭痛、眩暈、噴嚔、咽頭絞搾ノ感」を挙げ(p.47)、『近世耳鼻咽喉科学』(岩田一, 吉井丑三郎 著 1907)も、「其他頭重、頭痛、眩暈、不眠及鼻性神経衰弱症ヲ訴フルコト屡々ナリ」と記しています(p.215)。

上に出てきた「鼻性神経衰弱症」とは、「鼻から来る神経衰弱」という意味合いで、当時この概念を提唱した新潟病院の黒岩福三郎医師は、「人若シ学業成績ノ拙劣ナル学生ニ遭遇セバ此種鼻病ノ検索ニ想到シ、神秘ノ叡智ヲ啓発スルニ黽メンコト希望ニ堪ヘサルナリ」とまで述べています(『醫学中央雑誌 1905-10』p.839)。

賢治の同級生阿部孝によれば、「〔中学〕四年五年の頃は、学科の勉強にはさつぱり身がはいらなくなり、そのために成績がぐんと落ちてしまつた」ということですから、当時の賢治も黒岩医師にかかれば、肥厚性鼻炎からくる鼻性神経衰弱だと言われていてもおかしくありません。

ということで、賢治が中学卒業直後に、鼻の手術を受けることになった背景には、当時の彼が呈していたこのような精神状態もあったのではないかと、私には思われれるのです。

結果として、賢治は盛岡の岩手病院に入院し、付き添った政次郎は今度もまた腹具合を壊し、自分も治療を受ける羽目になるのですが、そうまでして受けた手術治療も空しく、その後も賢治は相変わらずの「煩悶青年」として、神経衰弱のような日々を過ごすのでした。

下記には、1914年5月に退院した後の賢治の短歌から、そういう心の状態を反映していそうなものを挙げてみました。

122 屋根に来れば

そらも疾みたり

うろこぐも

薄明穹の発疹チブス127 地に倒れ

かくもなげくを

こころなく

ひためぐり行くか

しろがねの月。128 たんぽぽを

見つめてあれば涙わく

額重きまま

五月は去りぬ。134 わがあたま

ときどきわれに

ことなれる

つめたき天を見しむることあり。146 またひとり

はやしに来て鳩のなきまねし

かなしきちさき

百合の根を掘る。147 あたま重き

ひるはさびしく

錫いろの

魚の目玉をきりひらきたり。150 職業なきを

まことかなしく墓山の

麦の騒ぎを

ぢつと聞きゐたれ。159 なつかしき

地球はいづこ

いまははや

ふせど仰げどありかもわかず。162 なにのために

ものをくふらん

そらは熱病

馬はほふられわれは脳病164 わなゝきの

あたまのなかに

白きそら

うごかずうごかず

さみだれに入る。165 ぼんやりと脳もからだも

うす白く

消え行くことの近くあるらし。166 目は紅く

関折多き動物が

藻のごとく群れて脳をはねあるく。167 ものはみな

さかだちをせよ

そらはかく

曇りてわれの脳はいためる。

162、165、166、167あたりは、まさに「神経衰弱」という感じが際立っています。このような賢治の様子を心配した父親は、神経衰弱に効果があると話題の「ミツワ人参錠」を買ってきて、息子に服用させていたのではないかと、私は想像するのです。

※

さて、季節はめぐってこの年の9月頃になると、俄然元気になって勉強に励み、朗々と経典を読んでいる賢治がいました。

ただしそれが、はたして「ミツワ人参錠」の効果だったのかどうかはわかりません。

『新校本全集』第16巻下年譜篇p.90には、下記のようにあります。

九月〔推定〕 家業への嫌悪とともにますます進学の念強く、ノイローゼ状態となる。ここによって父も賢治の前途を憂え、家業そのものの転回も考慮し、希望した盛岡高等農林学校の受験を許す。〔中略〕

また当時出版されて政次郎の法友高橋勘太郎から贈られてきた島地大等編『漢和対照 妙法蓮華経』を読んで異常な感動を受ける。

この本はのち(大正七年)に友人保阪嘉内へ送ったが、生涯の信仰をここに定めることとなる。以来、生まれ変わったように元気になり、店番もいとわず受験勉強にはげむ。

すなわち、中学終わり頃から続いていた賢治の「神経衰弱状態」の原因は、やはり家業継承への嫌悪と前途の閉塞感にあったもののようで、進学許可によって道が開けると、あっけないほどあっさりと治ってしまったのです。

コメント