詩「高架線」は、活力に溢れる東京の景観を、斬新な構成で描いた作品です。

前半部では、大都市が湛える荒々しいエネルギーに驚嘆しつつも、そこに蓄積した疲れや澱みを見てとります。そして後半部では、そういった都市の疲弊を癒し乗り越える希望を、地方の自然に托す、という構図になっています。

その形式については、入沢康夫さんが「独特の構成派風の詩形が試みられ、それまでの「春と修羅」の詩風からの一歩前進が企てられている」(『宮沢賢治 プリオシン海岸からの報告』p.371)と評しておられますが、前半部の未来派的な喧騒の中から、終盤では美しい合唱のように、文語体による「祈り」が立ち上がってくる様子が感動的です。

いまこのつかれし都に充てる

液のさまなす気を騰げて

岬と湾の青き波より

檜葉亘れる稲の沼より

はるけき巌と木々のひまより

あらたに澄める灝気を送り

まどろみ熱き子らの頬より

汗にしみたるシャツのたもとに

またものうくも街路樹を見る

うるみて弱き瞳と頬を

いとさわやかにもよみがへらせよ

緑青ドームさらに張るとも

いやしき鉄の触手ゆるとも

はては天末うす赤むとも

このつかれたる都のまひる

いざうましめずよみがへらせよ

〔後略〕

作品の全体からは、まさに音楽的な印象を受けるのですが、最後が祈りのような合唱?で締めくくられるという構造からして、マーラーの交響曲8番とか、ベートーヴェンの9番なども、私は連想するのです。

※

ところで、この詩のタイトルになっている「高架線」について、私は以前は勝手に「高架の電線」のことかと思いこんでいました。一行目の「未知の青ぞらにアンテナの櫓もたち」や、後半にある下記の部分の描写、とりわけ「鉄のやぐらの林」や「白く熟れたる碍子群」などというところが、高圧の送電鉄塔のように思えたからです。

かゞやく青き氷窒素のかなたより

天女の陥ちてきたりしに

そのかげらふの底あたり

鉄のやぐらの林あり

そは天上の樹のごとく

白く熟れたる碍子群あり

しかし、杉浦静さんがこの作品を評して、「高架線を走る電車の車窓から見える〈新興東京〉の風景やそれらに触発されて明滅する心象」と述べておられるように(『宮沢賢治 明滅する春と修羅』p.194)、やはりこの「高架線」は、「高架の鉄道線」と解すべきでしょう。「アンテナの櫓もたち」→「方尖赤き屋根をも過ぎる」→「黒くて古き煙突も/タキスのそらにそゝり立つ」→「金の Ball もなめらかに/タキスのそらにかゞやいて立つ」という風に、様々に移りゆく景色は、進む列車の窓から眺めていると考えるのが自然ですし、何より7行目に出てくる「……車体の軋みは六〇〇〇を超え」という箇所は、作者が走る列車に乗っていることを示しているでしょう。

また、この作品の重要なモチーフになっている「タキスのそらにひとり立つひと」は、賢治と同じ列車の中で、青空を背景として窓際に立っている女性と解釈するのが、最もしっくりきます。他の景色が様々に移り変わっても、この女性は「羊のごときやさしき眼してひとり立つひと」、「六月の処女は/みづみづしき胸をいだいて/すくやかにその水いろのそらに立つ」、「わがために/うすき衣を六月の風にうごかし示したるひと」として、ずっと作者の目の前に立ちつづけています。

このように賢治が、〈電車で立っている女性〉を見守っている作品としては、「春と修羅 第二集」の「早春独白」が思い浮かびます。

黒髪もぬれ荷縄もぬれて

やうやくあなたが車室に来れば

ひるの電燈は雪ぞらにつき

窓のガラスはぼんやり湯気に曇ります

〔中略〕

みぞれにぬれてつつましやかにあなたが立てば

ひるの電燈は雪ぞらに燃え

ぼんやり曇る窓のこっちで

あなたは赤い捺染ネルの一きれを

エヂプト風にかつぎにします

こちらは、ルビーの指輪をはめた都会の乙女とは対照的に、炭すごを担いだ素朴な農婦のようですが、賢治はどちらの女性に対しても、優しい慈しみの視線を注いでいます。

ちなみに、「タキスのそら」という言葉が繰り返される、この「高架線」の日付=1928年(昭和3年)6月10日の実際の天候を、確認しておきます。

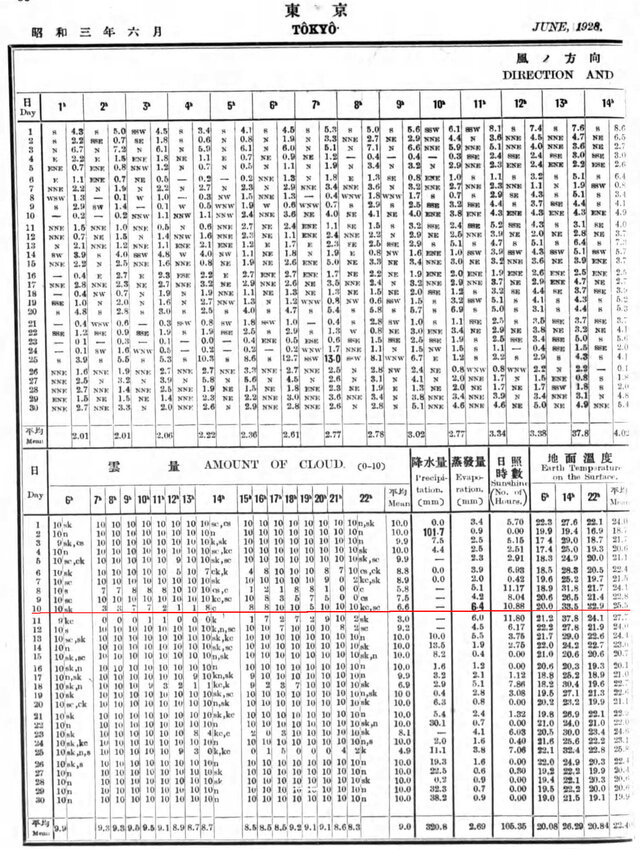

下記は、国会図書館デジタルコレクションの『中央氣象臺月報 : 全國氣象表 昭和3年6月 全國氣象表』から、「東京」の天候のページです。(クリックするとポップアップで拡大表示されます)

赤線を引いた欄が「6月10日」ですが、この日の「降水量」は「-」で雨は全く降っておらず、「日照時間」は「10.88(時間)」で、6月の中では6/11、6/8に次いで3位です。つまりこの6月10日の東京では、梅雨の晴れ間の青空が見られたわけです。

さらに時間ごとの「雲量」欄を見てみると、9時~10時は7/10でけっこう雲が広がっていたのが、11時は2/10、さらに12時~13時は1/10で「快晴」になり、また14時以降は8/10で曇りになります。

となると、賢治がここで「タキスのそら」を強調していることからすると、「高架線」が書かれた時間帯は、この日の11時~13時頃だったのではないでしょうか。

※

一方、賢治がこのように東京の様子を観察し、「高架線」の着想を得た場所は、具体的にどこだったのでしょうか。

ここで手がかりとなるのは、この鉄道が「高架線」を走っていることと、さらに賢治が乗っているのは「電車」と考えられることです。電車と思われる理由は、先にも引用したように、「未知の青ぞらにアンテナの櫓もたち」、「鉄のやぐらの林」、「白く熟れたる碍子群」などという描写から、この鉄道の周辺には鉄製の送電塔や碍子が並んでいるらしいからです。

ということで問題は、「1928年6月の東京で、電化された高架鉄道が走っていた区間はどこだったのか?」ということになります。

以下の記述では、小野田滋著『高架鉄道と東京駅』(上)(下)を、貴重な参考書とさせていただきました。

![高架鉄道と東京駅[上] - レッドカーペットと中央停車場の源流 (交通新聞社新書038)](https://m.media-amazon.com/images/I/61yf2n8SPgL._SY466_.jpg) |

高架鉄道と東京駅[上] - レッドカーペットと中央停車場の源流 (交通新聞社新書038) 小野田 滋 (著) 交通新聞社 (2012/2/15) Amazonで詳しく見る |

![高架鉄道と東京駅[下] - レッドカーペットと中央停車場の誕生 (交通新聞社新書039)](https://m.media-amazon.com/images/I/412IrDLFU9L._SY445_SX342_.jpg) |

高架鉄道と東京駅[下] - レッドカーペットと中央停車場の誕生 (交通新聞社新書039) 小野田 滋 (著) 交通新聞社 (2012/2/15) Amazonで詳しく見る |

上の著書の副題で、小野田氏が「レッドカーペット」と呼んでおられるのは、明治末に誕生した東京の高架線を連綿と支えることになる、赤レンガのアーチ橋のことです。

さて、現代の大都市部においては、鉄道は基本的に高架化または地下化されるのが当たり前になっています。道路と鉄道を踏切で交差させた場合の、事故が発生する危険性と、交通遮断による時間のロスを防ぐためです。しかし、鉄道も最初は地面の上を走っていたわけですから、いつ頃からどういう経緯で、大変な工事も伴う高架線に置き換えられていったのかということには、興味を引かれます。

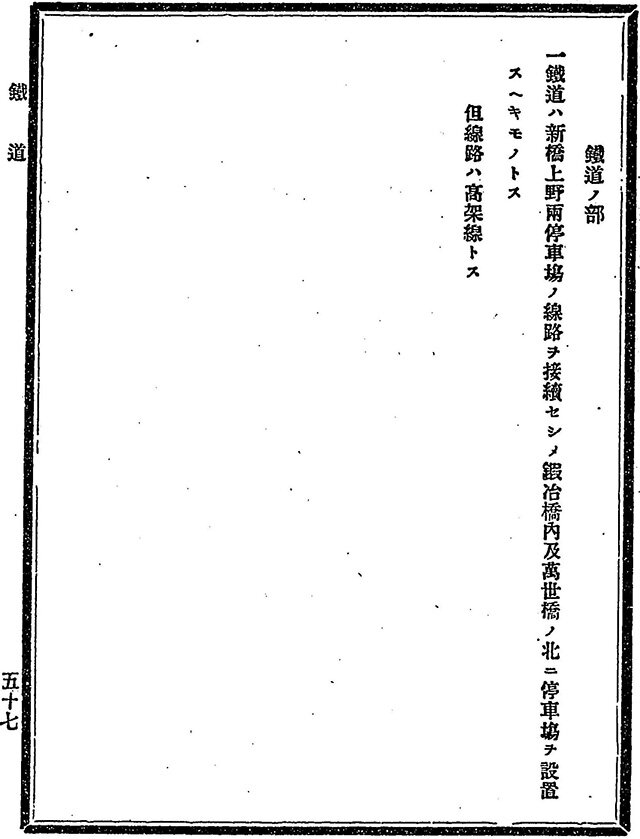

そこで、上記書籍やその他の資料を調べてみると、東京で鉄道高架線が登場するにあたっては、1889年(明治22年)に出された「東京府告示第37号」において、「鉄道ハ新橋上野両停車場ノ線路ヲ接続セシメ鍛冶橋内及万世橋ノ北ニ停車場ヲ設置スヘキモノトス 但、線路ハ高架線トス」と定められたことが、大きな画期を成したようです。(下画像は国会図書館デジタルコレクション『東京市区改正全書』1889より)

ここで、「新橋上野両停車場ノ線路ヲ接続セシメ……」とあるのが、山手線に慣れた現代からすると何のことかと思いますが、実はこの当時はまだ山手線は環状につながっておらず、それどころか東京駅さえ存在しなかったのです。

1885年東京の鉄道路線

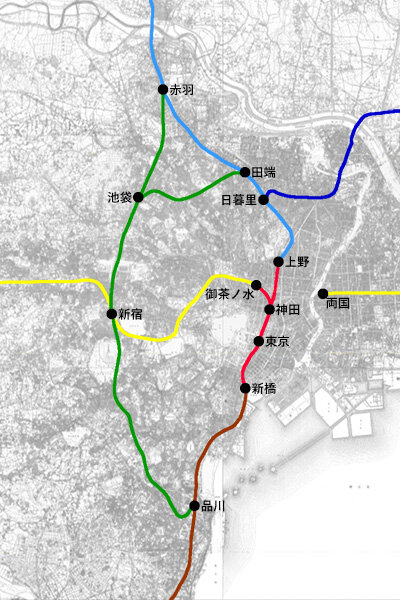

右図は、1885年(明治18年)の時点における東京の鉄道路線図です。(「今昔マップon the web」をもとに作成)

茶色は、1872年に新橋─横浜間に開通した日本最初の鉄道に端を発する官営の東海道本線、青色は1883年に上野─熊谷間で開業した私鉄日本鉄道(後の官営東北本線)、緑色は1885年に赤羽─品川を結んだ日本鉄道の品川線です。

品川線が走っていた新宿や渋谷は、当時はまだ東京の市街から西にはずれた郊外で、まさに「山の手」を通っていました。交通上の需要からは、より都市部の新橋と上野を結ぶことが重要でしたが、すでに人口が密集していたために、敷設はなかなか困難だったのです。

そこで、首都の将来を見据えた都市計画を立案するために、1880年に「市区改正取調委員局」が設置されました。1888年には、「東京市区改正委員会」が発足して検討を重ね、1889年に出された上記の東京府告示によって、以後は東京の市街地の鉄道路線は、「高架線」が基本とされることになるのです。

以下では、その後の動きを簡単に見ていきます。

私鉄総武鉄道は、1894年から本所駅(現錦糸町駅)と千葉県方面を結んでいた路線を、さらに都心の両国橋駅(現両国駅)まで延伸させるため、1902年から高架線として建設を開始しました。そして1904年、日本最初の高架鉄道が、本所と両国橋間で開通したのです。しかし、この線が電化されたのは1932年のことで、電車からのスケッチと思われる賢治の詩「高架線」の舞台とはなりえません。

次に注目すべき路線は、後に官営の中央本線となる、私鉄甲武鉄道です。甲武鉄道は、1889年に新宿─八王子間で開業しましたが、さらに都心を目ざし、1894年に新宿─牛込、1895年に牛込─飯田町へと延伸していきます。さらに1904年には、飯田町─御茶ノ水間の開通とともに、中野以東は電化されます。

甲武鉄道は1906年に国有化され、この後は上野─新橋間の工事を担当していた新永間建築事務所が引き継いで、御茶ノ水駅より東は上野─新橋間と同様の、高架工事が行われていきます。

そして1908年、御茶ノ水─昌平橋仮駅間に、赤レンガアーチ橋による高架線が開通します。さらに1912年には、万世橋駅まで延伸して、しばらくの間はこの駅が、甲信地方へのターミナル駅となります。

下の写真は、昌平橋の上から万世橋を眺めたところです。神田川の右手に連なる赤レンガのアーチが、この時に建設された高架橋で、関東大震災や東京大空襲にも耐えて、現在も現役で使用されています。

最後に、上野─新橋間の話に戻ります。こちらの官営鉄道は、総武鉄道や甲武鉄道に遅れをとっていましたが、ようやく1914年(大正3年)に、新橋から東京までが上写真と同じような電化された高架線でつながります。そして日本の「中央ステーション」として、辰野金吾の設計による豪華な東京駅が開業しました。1919年には、神田駅で中央本線と連結し、中野─東京─品川─池袋─上野間で〝「の」の字運転〟が行われるようになります。

1925年(大正14年)には、残されていた上野─東京間が開通し、ここでようやく山手線の環状運転が始まります。

1928年東京の鉄道路線

以上、1928年の時点で東京を走っていた鉄道路線を図示すると、右のようになります。(「今昔マップon the web」をもとに作成)

そして、賢治が詩「高架線」を書いた時点で、「電化された高架線」が走っていたのは、右図にて赤色の線で表示してある区間です。

すなわち、上野─東京間の京浜線、東京─新橋間の東海道本線、御茶ノ水─神田間の中央本線が、この条件に該当するわけです。広い東京の中で、思ったよりも限られた範囲のような感じもしますが、詩「高架線」は、この赤色の区間のうちのどこかが、舞台だったと考えられるのです。

それではさらに、この赤色の中のどの地点で、「高架線」がスケッチされたのかとなると、今のところそこまではわかりません。この時の上京で賢治が滞在していたのは、神田錦町3丁目にある「上州屋」という下宿屋で、最寄り駅は神田、次に近い駅は御茶ノ水です。したがって、毎日このあたりは必ず通っていたでしょうが、作品の舞台が具体的にどこだったかまでは不明です。

作品の中から、場所の特定に役立つかもしれない表現を抜き出してみると、「アンテナの櫓もたち」、「方尖赤き屋根をも過ぎる」、「黒くて古き煙突も/タキスのそらにそゝり立つ」、「地球儀または/大きな正金銀行風の/金の Ball もなめらかに/タキスのそらにかゞやいて立つ」などがありますが、いずれも決め手には欠けています。(「金の Ball」というのが何なのだろうということは気になりますが……。)

あえて言えば一つだけ、冒頭にも引用した「緑青ドームさらに張るとも」という表現には、注目しておきたいと思います。

東京の「緑青ドーム」というと、賢治が好きだった神田駿河台の「ニコライ堂」のドーム(最寄り駅は「御茶ノ水」)がまず浮かびます。このドームは、1923年の関東大震災によって崩落してしまいますが、日本人信徒や海外からの献金をもとに、1927年9月から再建工事が始まり、1929年11月に完成します。新たなドームの下部には、「穹窿胴」という構造が設けられ、震災前よりもさらに高いものとなりました。

すなわち、賢治が「高架線」を書いた1928年6月には、ニコライ堂のドームは再建工事の真っ最中で、賢治はドーム自体は見られなかったはずなのですが、ただもしも賢治がこの時、高架線の車窓から工事中のニコライ堂を見て、そのドームが完成すれば従来よりも高いものになることを知っていたのなら、この「緑青ドームさらに張る」という表現はぴったりと来ますし、この時賢治の乗った列車は、中央本線の御茶ノ水あたりを走っていたことになるのです。

コメント