賢治が父親と比叡山延暦寺に参詣した時の短歌に、次の一首があります。

※ 随縁真如

みまなこをひらけばひらくあめつちにその七舌 のかぎを得たまふ。

延暦寺で詠んだ一連の歌の最後の方に位置しますが、いきなりここに「随縁真如」などという難しい仏教用語が現れる理由がよくわかりませんし、またこの言葉と短歌の関係も、どう捉えたらよいのか謎です。

これについては、以前に「随縁真如・心生滅・唯心」という記事で少し考えてみたことがありましたが、今回もう一度取り上げてみたいと思います。

ここで一応の手がかりとなるのは、小倉豊文氏が『宮沢賢治「雨ニモマケズ手帳」研究』p.89で指摘しているように、この短歌は日蓮の「立正観抄」という遺文を下敷きにしているらしいということです。

日蓮は、元天台学僧の最蓮房という弟子に宛てた書簡「立正観抄」に、次のように書いています。(強調は引用者)

問ふ天台此一言の妙法之を証得し給へる証拠之有りや。答ふ此事天台一家の秘事なり。世に流布せる学者之を知らず。灌頂玄旨の血脈とて天台大師自筆の血脈一紙之有り。天台御入滅之後は石塔の中に之有り。伝教大師御入唐の時八舌の鑰を以て之を開き道邃和尚より伝受し給ふ血脈とは是なり。此書に云く一言の妙旨一教の玄義と文。伝教大師の血脈に云く夫一言の妙旨とは両眼を開いて五塵の境を見る時は随縁真如なるべし。両眼を閉て無念に住する時は不変真如なるべし。故に此一言を聞くに万法茲に達し一代の修多羅一言に含す文。此両大師の血脈の如くならば天台大師の血脈相承の最要の法は妙法の一言なり。(『昭和定本 日蓮聖人遺文』第1巻より、訓読文を書き下し)

この「立正観抄」は、当時の天台宗が開祖最澄の教えを忘れ法華経に背いているということを、日蓮の立場から説いたもので、私としては、賢治が父に誘われて天台宗総本山の延暦寺を訪れるにあたって、「予習」をしていたのではないかと推測している文書です。

上の引用部を見ると、「八舌の

ということで、賢治が「随縁真如」の歌を詠むにあたって、日蓮のこの文章が頭の中にあったのは、確かだろうと思われるのです。

そもそも「随縁真如」という言葉は、中国の華厳教学の大成者である法蔵が、大乗起信論の注釈書である『大乗起信論義記』で用いたもので、『岩波仏教辞典』では次のように説明されています。

随縁真如 ずいえんしんにょ 心の本質としての真如・法性がさまざまな縁にしたがって(随縁)作動すること。不変真如の対。真如は自らの真実のあり方を隠して妄法を顕現し、あるいは迷いの妄染にたいして自己の功徳を顕し出し、迷いの心をかりたてて清浄なるはたらきを起こさせる。『大乗起信論』にたいする賢首大師法蔵の注釈『大乗起信論義記』では、真如に不変・随縁の二義をあげて心真如・心生滅の世界を解釈した。

「真如」というのは『大乗起信論』の中心概念で、井筒俊彦氏は『意識の形而上学──『大乗起信論』の哲学』において、「第一義的には、無限宇宙に充溢する存在エネルギー、存在発現力、の無分割・不可分の全一態であって、本源的には絶対の「無」であり「空」(非顕現)である」と説明しています。

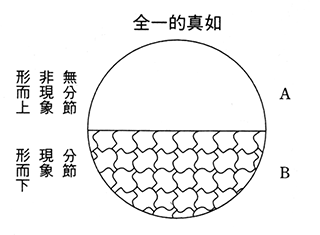

このような「真如」の、「空」であり「無」であり無分節で永遠の側面が「不変真如」であり、他方「随縁真如」は、井筒氏の表現を借りれば「乱動し流動して瞬時も止まぬ経験的存在者の全てがそのまま現象顕現する次元」ということになるでしょう。あるいは、「色即是空、空即是色」の、「空」が「不変真如」、「色」が「随縁真如」だと言えるでしょう。 井筒氏は、「真如」について右のような図を描いておられますが(『意識の形而上学』p.45)、上部のAの領域が「不変真如」、下部のBの領域が「随縁真如」と言えるでしょう。

井筒氏は、「真如」について右のような図を描いておられますが(『意識の形而上学』p.45)、上部のAの領域が「不変真如」、下部のBの領域が「随縁真如」と言えるでしょう。

(井筒氏自身は上掲書で、「不変真如」「随縁真如」という言葉を用いているわけではありませんが、氏の言う真如のA領域とB領域が、ちょうどこれらに対応すると思われるので、使わせていただきました。)

さて、仏教の教義からすると、この世界の様々な事物や現象は心に現れる妄念・仮象に過ぎず、本来は清浄で無垢な「不変真如」であるわけで、これを見透せるようになることが、「悟り」なのでしょう。したがって、仏教を信じて悟りを目ざすならば、「随縁真如」に囚われるよりも、「不変真如」を重視すべきということになるでしょう。

上の「立正観抄」にも、「両眼を開いて五塵の境を見る時は随縁真如なるべし」とあり、開いた目に見える「随縁真如」のことを、「五塵の境」、すなわち「五官に顕れる(塵のような)汚れにまみれた状態」としているわけですから、やはりこれは否定的な表現と言わざるを得ません。

しかしながら、賢治の短歌では、これに相当する内容が「みまなこをひらけばひらくあめつち」と歌われているのです。開いた目に顕れるのは「開く

「開く天地」というと、まさに「天地開闢」ですが、ここで私が連想するのは、「どんぐりと山猫」に出てくる、下記の表現です。

けれども、一郎が眼をさましたときは、もうすつかり明るくなつてゐました。おもてにでてみると、まはりの山は、みんなたつたいまできたばかりのやうにうるうるもりあがつて、まつ青なそらのしたにならんでゐました。

一郎が、山猫のところへ出かけるのが嬉しくて、朝起きてみると周囲の山々は、「たつたいまできたばかりのやうにうるうるもりあがつて」いたというのです。彼にはこの世界が、まるで誕生した時のような初々しさに満ちあふれて、感じられたわけです。

このような感覚が、「ひらくあめつち」という言葉には込められているのではないかと、私は思うのです。一郎が起きて目を開いた瞬間、この世界も今新たに開けたように、生き生きと躍動していたのです。

あるいは、最澄が「七舌のかぎ」(正しくは「八舌」)を手にしたのは、比叡山に仏堂を建てるために山を切り開いた時のことと言われていますから、この「ひらくあめつち」には、「開山」という意味も掛けられているのかもしれません。

しかしいずれにせよ、賢治のこの短歌は、五官に感じられる天地の現象を、たとえそれが妄念であろうとも、それでも素晴らしいものだと讃えているように感じられます。そして、最澄がこの現象世界において、中国の天台大師の正統的な後継者であると証明する「鑰」を得たことを、言祝いでいるように思うのです。

考えてみれば、賢治が「心象スケッチ」と言っているところの「心象」とは、心に映ずる様々な現象のことであり、今日の話で言えばまさに「随縁真如」に相当します。

そこに賢治は、かけがえのない美しさや、尊さや、はかなさを見て、一生懸命に手帳に書きとめたのです。それがたとえ、仏教的な「悟り」から見たら「迷い」に属するようなことでも、全身全霊をかけて肯定的に受けとめていたのだろうと思うのです。

たゞたしかに記録されたこれらのけしきは

記録されたそのとほりのこのけしきで

それが虚無ならば虚無自身がこのとほりで

ある程度まではみんなに共通いたします

(すべてがわたくしの中のみんなであるやうに

みんなのおのおののなかのすべてですから)(「序」)

コメント