そのとき

西 のぎらぎらのちぢれた雲 のあひだから、夕陽 は赤 くなゝめに苔 の野原 に注 ぎ、すすきはみんな白 い火 のやうにゆれて光 りました。わたくしが疲 れてそこに睡 りますと、ざあざあ吹 いてゐた風 が、だんだん人 のことばにきこえ、やがてそれは、いま北上 の山 の方 や、野原 に行 はれてゐた鹿踊 りの、ほんたうの精神 を語 りました。

物語が、いきなり「そのとき……」と語り始められると、私たちはもう一瞬にして、北上の野原に一人佇んでいるような気持ちになります。

読者としては、突然「そのとき」と言われても、それがいったい「どういう時」なのかわからずに一瞬戸惑ってしまいますが、有無を言わさず「ぎらぎらのちぢれた雲」「赤い夕陽」「苔の野原」「すすき」「風」など、あたりの舞台装置が次々と現れ、気がついてみたらもうそれらの中に連れ込まれているのです。

以前にも書きましたが、この「鹿踊りのはじまり」の冒頭は、賢治の童話の中でも最も魅惑的なものの一つではないかと思います。

あるいはまた、「インドラの網」は、次のようにして始まります。

そのとき私は大へんひどく疲れてゐてたしか風と

草穂 との底に倒れてゐたのだとおもひます。

その秋風の昏倒 の中で私は私の錫 いろの影法師にずゐぶん馬鹿 ていねいな別れの挨拶 をやってゐました。

そしてたゞひとり暗いこけものの敷物 を踏んでツェラ高原をあるいて行きました。

こちらの物語も、突然「そのとき……」と切り出されますが、ここでは主人公の「私」さえもが気を失って「倒れてゐた」わけで、読者も一緒にここはいったいどこなのだろうとあたりを見まわしているうちに、ツェラ高原という秘境に迷い込んでいることが、わかってきます。

これもまた、結局は読者を否応なく異界に連れ込んでしまう仕組みになっています。

ところでこの不思議な書き出しには、賢治が愛読していた「法華経」の影響もあったのではないかと思うのです。

※

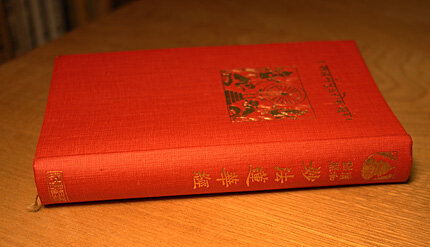

賢治が18歳で手にして身震いするほどに感動したという、島地大等編『漢和対照 妙法蓮華経』の冒頭は、次のようになっています。

妙法蓮華經 序品第一 是の如きを、

我聞 きき。一時 、佛 、王舎城耆闍崛山 の中 に住 したまひ、大比丘衆、萬二千人 と倶 なりき。……

これは、「如是我聞」という、様々なお経に共通した書き出しです。

次の「方便品第二」の冒頭は、下のようになっています。

妙法蓮華經 方便品第二

爾 の時 に世尊 、三昧 より安詳 として起 ちて、舎利弗 に告 げたまはく、諸佛の智慧は甚深無量なり。その智慧の

門 は難解 難入 なり。一切聲聞 、辟支佛 の知 ること能 はざる所 なり。……

すなわち「方便品第二」は、序品を承けて、頭から「

以下は、「第三」以降の各品の書き出しです。(強調は引用者)

妙法蓮華經 譬喩品第三 爾の時に

舎利弗 、踊躍歡喜 して、即 ち起 ちて合掌 し、尊顔 を瞻仰 して佛 に白 して言 さく、今世尊に從ひたてまつりて

此 の法音 を聞 きて、心 に踊躍 を懐 き、未曾有 なることを得 たり。……

妙法蓮華經 信解品第四 爾の時に

慧明須菩提 、摩訶迦旃延 、摩訶迦葉 、摩訶目犍連 、佛 に從 ひたてまつりて、聞 ける所 の未曾有 の法 、世尊 の舎利弗 に阿耨多羅三藐三菩提 の記 を授 けたまふに、希有 の心 を發 し、歡喜踊躍 す。……

妙法蓮華經 薬草諭品第五 爾の時に

世尊 、摩訶迦葉 、及 び諸 の大弟子 に告 げたまはく、

善 い哉 善 い哉 、迦葉 善 く如来 眞實 の功徳 を説 く。誠 に所言 の如 し。如来 復 、無量無邊阿僧祇 の功徳 有 り。汝等 若 無量億劫 に於 いて説 くとも、盡 くすこと能 はじ。……

すなわち、「法華経」の多くのセクションは、冒頭から「

これは何も「法華経」だけのことではないようで、いま手元で見ただけでも、「八千頌般若経」や「維摩経」にも、セクションごとに「そのとき……」として始まる箇所がたくさんあります。お経の叙述における、一つの定型のようなものなのでしょう。

ということで、どの経典からの影響として限定できるものではありませんが、「そのとき……」「そのとき……」という口調で語られるお経の物語が、いつしか賢治の血となり肉となっていて、それが童話の語り口にも、うまく生かされたのではないかと思ったりするわけです。

コメント