親鸞は『唯信鈔文意』において、生き物を殺すことを生業とする猟師と、物を売り買いして利益を得る商人のことを、当時は併せて「屠沽の下類」と呼び、往生が難しい衆生と見なされていたことを記しています。

屠はよろづのいきたるものをころし、ほふるものなり、これはれふしといふものなり。沽はよろづのものをうりかふものなり、これはあき人なり。これらを下類といふなり。(『唯信鈔文意』)

もちろん親鸞の真意は、職業によって人間に貴賤があるとか罪の軽重があるとかいうことではありません。上記の少し後には、「れふし・あき人、さまざまのものは、みな、いし・かはら・つぶてのごとくなるわれらなり。」とあるのですが、当時の社会で下層に位置づけられていた猟師や商人であろうと、他の誰であろうと、われらすべての人間は、等しく石・瓦・礫のような「凡夫」にすぎず、しかしそれでも皆が阿弥陀を信じることにより救済されるのだ、ということを言っているのです。

ただそれでも、先日「親子の宗教意識」という記事でご紹介した栗原敦さんの論考にあったように、賢治の父の政次郎などは、現に貧しい人々から利益を得て生活していることで「日々裏切らざるをえなかった宗教的理念」を意識しつつ、さらにその職業は宗祖親鸞によって「屠沽の下類」と呼ばれていたとなれば、その負い目を信仰への邁進によって代償しようとしていたということは、十分にあったのだろうと思われます。

賢治は、そのような「商人」の子として生まれ、やはりその家業に後ろめたさを感じつつ育ったわけですが、「屠沽の下類」のもう一方である「猟師」がいかにして救われうるのかということも、すべての人の幸福を願う彼にとっては、切実な課題だったのではないかと思われます。

そして彼が、この問題を一つの作品へと結晶化させたのが、「なめとこ山の熊」だったのだろうと思います。

※

猟師の淵沢小十郎は、奥羽山地の懐で熊を「片っぱしから」捕る、熊捕りの名人でした。「ごうごう咆えて立ちあがって、犬などはまるで踏みつぶしさうにしながら小十郎の方へ両手を出してかかって行く」熊を前に、彼は「ぴったり落ち着いて樹をたてにして立ちながら熊の月の輪をめがけてズドンと」鉄砲の弾を撃ち込みます。すると、「森までががあっと叫んで熊はどたっと倒れ赤黒い血をどくどく吐き鼻をくんくん鳴らして死んでしまふ」のです。

次いで小十郎は、懐から小刀を出して、熊の顎から胸と腹を切り裂き、その血まみれの胆嚢と毛皮だけを取って谷川で洗い、丸めて背中にしょって帰るのです。

これを繰り返すのが小十郎の仕事でしたが、しかしなぜか熊たちは、天敵であるはずの小十郎のことを、好いているようだったのです。

そこであんまり一ぺんに云ってしまって悪いけれどもなめとこ山あたりの熊は小十郎をすきなのだ。その証拠には熊どもは小十郎がぼちゃぼちゃ谷をこいだり谷の岸の細い平らないっぱいにあざみなどの生えてゐるとこを通るときはだまって高いとこから見送ってゐるのだ。木の上から両手で枝にとりついたり崖の上で膝をかゝへて座ったりしておもしろさうに小十郎を見送ってゐるのだ。まったく熊どもは小十郎の犬さへすきなやうだった。

熊が小十郎のことを好きだったのは、彼のつらい心情がよくわかっていたからかもしれません。熊を仕留めると、小十郎はその傍らに行ってこう語りかけるのです。

「熊。おれはてまへを憎くて殺したのでねえんだぞ。おれも商売ならてめへも射たなけぁならねえ。ほかの罪のねえ仕事していんだが畑はなし木はお上のものにきまったし里へ出ても誰たれも相手にしねえ。仕方なしに猟師なんぞしるんだ。てめえも熊に生れたが因果ならおれもこんな商売が因果だ。やい。この次には熊なんぞに生れなよ。」

これは、小十郎なりの熊送りの儀式なのでしょう。人間が熊にこんなことを言っても、相手には通じないので意味はないように思えますが、実は小十郎と熊は、お互いに言葉が理解できたのです。

月明かりの下で、熊の母子の会話を小十郎がふと耳にするあの感動的な場面もそうですし、また別の大きな熊を鉄砲で撃とうとしたまさにその時に両者が交わす、次のやりとりもそうです。

「おまへは何がほしくておれを殺すんだ。」

「あゝ、おれはおまへの毛皮と、胆のほかはなんにもいらない。それも町へ持って行ってひどく高く売れると云ふのではないしほんたうに気の毒だけれどもやっぱり仕方ない。けれどもお前に今ごろそんなことを云はれるともうおれなどは何か栗かしだのみでも食ってゐてそれで死ぬならおれも死んでもいゝやうな気がするよ。」「もう二年ばかり待って呉れ。おれも死ぬのはもうかまはないやうなもんだけれども少しし残した仕事もあるしたゞ二年だけ待ってくれ。二年目にはおれもおまへの家の前でちゃんと死んでゐてやるから。毛皮も胃袋もやってしまふから。」

そして実際、それからちょうど二年目の風の烈しい朝に、この熊は小十郎の家の前で息を引きとっていて、小十郎は思わず拝むように手を合わせたのでした。

※

このように特別な威厳を帯びた、小十郎となめとこ山の熊だったのですが、町に出ると様相は一変します。

小十郎が、熊の胆と毛皮を買い取ってもらうために荒物屋に持参すると、店の旦那にはにべもなくそんなものは要らないとあしらわれます。しかし小十郎は、何とかして売って帰らないと家族を養えないので、横柄な旦那に何度も頭を下げて、惨めなほど頼み込みます。最後に何とか旦那は買ってくれて小十郎は安堵しますが、これも安く買い叩くための旦那の手口なのです。

この荒物屋の店先における小十郎と旦那の屈辱的なやりとりについては、物語の語り手も思わず顔を出して、「僕はしばらくの間でもあんな立派な小十郎が 二度とつらも見たくないやうないやなやつにうまくやられることを書いたのが実にしゃくにさわってたまらない」と心情を吐露します。そして、お互いの関係がせめて「狐拳」のようにならないものかと悔しがるのです。

二度とつらも見たくないやうないやなやつにうまくやられることを書いたのが実にしゃくにさわってたまらない」と心情を吐露します。そして、お互いの関係がせめて「狐拳」のようにならないものかと悔しがるのです。

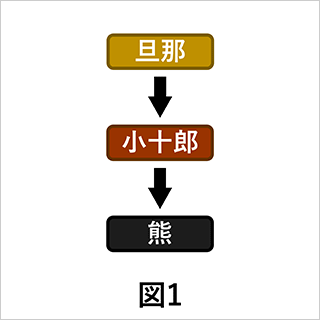

この三者の関係を図にしてみると、右の「図1」のようになるでしょう。

鉄砲を持っている小十郎は熊より強いのですが、その小十郎も旦那の持つお金の力にはどうしてもかなわず、いくら頭を下げても足元を見て買い叩かれてしまいます。三者は、完全な上下関係の構造です。

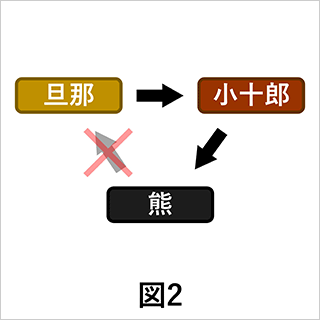

これに対して「図2」は、「狐拳」のような「三すくみ」の関係です。

これに対して「図2」は、「狐拳」のような「三すくみ」の関係です。

「熊は小十郎にやられ小十郎が旦那にやられる」のは上と同じですが、もしも旦那と熊が出会ったら、旦那はひとたまりもなく熊に殺されてしまうはずです。そうすると、三者の中で誰が一番強いとか一番弱いという序列はなくなり、全体としては「対等な関係」になります。

しかし、「旦那は町のみんなの中にゐるからなかなか熊に食はれない」ので、熊から旦那に向かう矢印は存在しえません。

それでやはり、「図1」が彼らの現実なのです。

ところが、物語の終盤で、「図1」の小十郎と熊の関係に、異変が起こります。

朝、小十郎が出かける時から、何か切ないような雰囲気が漂っています。

一月のある日だった。小十郎は朝うちを出るときいままで云ったことのないことを云った。「婆さま、おれも年老ったでばな、今朝まづ生まれて始めで水へ入るの

嫌 んたよな気するぢゃ。」 すると縁側の日なたで糸を紡いでゐた九十になる小十郎の母はその見えないやうな眼をあげてちょっと小十郎を見て何か笑ふか泣くかするやうな顔つきをした。小十郎はわらじを結えてうんとこさと立ちあがって出かけた。小供らはかはるがはる厩の前から顔を出して「爺さん、早ぐお出や。」と云って笑った。小十郎はまっ青なつるつるした空を見あげてそれから孫たちの方を向いて「行って来るぢゃぃ。」と云った。

小十郎と犬は、大きな熊がいると夏の間に目星をつけておいたあたりを目ざして、雪の沢を越え、峰を登って行きました。

小十郎がその頂上でやすんでゐたときだいきなり犬が火のついたやうに咆え出した。小十郎がびっくりしてうしろを見たらあの夏に眼をつけて置いた大きな熊が両足で立ってこっちへかかって来たのだ。

小十郎は落ちついて足をふんばって鉄砲を構へた。熊は棒のやうな両手をびっこにあげてまっすぐに走って来た。さすがの小十郎もちょっと顔いろを変へた。

ぴしゃといふやうに鉄砲の音が小十郎に聞えた。ところが熊は少しも倒れないで嵐のやうに黒くゆらいでやって来たやうだった。犬がその足もとに噛み付いた。と思ふと小十郎はがあんと頭が鳴ってまはりがいちめんまっ青になった。それから遠くで斯う云ふことばを聞いた。「おゝ小十郎おまへを殺すつもりはなかった。」 もうおれは死んだと小十郎は思った。そしてちらちらちらちら青い星のやうな光がそこらいちめんに見えた。

「これが死んだしるしだ。死ぬとき見る火だ。熊ども、ゆるせよ。」と小十郎は思った。それからあとの小十郎の心持はもう私にはわからない。

こうして小十郎は、いつものように熊を仕留めるのではなく、逆に熊に殺されてしまったのです。すると、それまでに罪のない多くの熊を殺した小十郎は、これからどうなってしまうのでしょうか。

仏教的には、殺生の罪を犯した者は、死後は「等活地獄」に落ちるとされていますが、しかし物語の幕切れで小十郎は、熊たちによって山の頂に安置され、その表情は「まるで生きてるときのやうに冴え冴えして何か笑ってゐるやうにさへ見えた」とあります。

小十郎にいったい何が起こったのでしょうか。

※

小十郎は、熊に「おまへは何がほしくておれを殺すんだ」と聞かれて、「お前に今ごろそんなことを云はれるともうおれなどは何か栗かしだのみでも食ってゐてそれで死ぬならおれも死んでもいゝやうな気がするよ」と呟きますが、これは賢治の他の童話でも、よく出てくる話です。

「〔手紙 一〕」の主人公の竜は、「すべてものをなやまさない」と決意した後、猟師に皮を剥がされてもじっとこらえ、さらに生身を虫に食わせるにまかせて、死後は天上に生まれ変わります。

「よだかの星」のよだかは、自分が殺されることの恐怖を知ると、虫を食べるのをやめて空の彼方へ旅立ち、星になりました。

「銀河鉄道の夜」のさそりは、いたちに追いかけられて食べられそうになったことをきっかけに、「どうかこの次にはまことのみんなの幸いのために私のからだをおつかひ下さい」と祈って、やはり星になりました。

それまで殺生を繰り返していた者も、我が身を皆の幸いのために捧げる決心をしたことによって、救済されているのです。

「ビヂテリアン大祭」では、菜食主義の理念および実践の観点から、「生き物が他の生き物の命を取る」ことに対する考え方が、何通りかに分類されています。

そこで菜食主義の実践方法は三つに分類されていて、第一は「とにかく動物質の物は一切食べない」派、第二は「チーズ、バター、ミルク等は構わない」派、そして第三は、あまりに厳密を求めて負担を強いるのも本末転倒だとして、次のように考える派です。

もしたくさんのいのちの

為 に、どうしても一つのいのちが入用なときは、仕方ないから泣きながらでも食べていゝ、そのかはりもしその一人が自分になった場合でも敢 て避けないとかう云ふのです。けれどもそんな非常の場合は、実に実に少いから、ふだんはもちろん、なるべく植物をとり、動物を殺さないやうにしなければならない、くれぐれも自分一人気持ちをさっぱりすることにばかりかゝはって、大切の精神を忘れてはいけないと斯 う云ふのであります。

この作品の改作形である「一九三一年度極東ビヂテリアン大会見聞録」では、上の第一の考え方は「絶対派」、第二は「折衷派」、そして第三は「大乗派」と呼ばれていて、この「大乗」という名前は、仏教説話の「捨身飼虎」の精神などに由来していると思われます。

そしておそらく賢治自身の考えも、この「大乗派」に該当していたのでしょう。

さて、ここで「なめとこ山の熊」に戻ってみると、熊や小十郎はお互いに相手を食べるわけではありませんが、相互に命のやりとりをする上で、言わば上記の「大乗派」に則って振る舞っていたことがわかります。

たとえば熊は、魚や鹿や昆虫など他の生き物の命を取って生きていますが、他方で小十郎と二年の延命の約束をした後は、二年後にきちんと約束を果たしました。「もしその一人が自分になった場合でも

一方、たくさんの熊を殺した小十郎も、そのたびに相手に対して「この次には熊なんぞに生れなよ」と祈り、また「おれなどは何か栗かしだのみでも食ってゐてそれで死ぬならおれも死んでもいゝやうな気がする」とも考え、最期には「熊ども、ゆるせよ」と念じます。

小十郎の死が、「もしその一人が自分になった場合でも

そのようにわかっていても、小十郎はこれまでの熊への借りを返す日が遂に来たのだと思って、「まっ青なつるつるした空を見あげてそれから孫たちの方を向いて『行って来るぢゃぃ。』と云った」のだと思うのです。

ところで、上の文章で思わず私は、「小十郎はこれまでの借りを返す日が遂に来たのだと思って……」と書いてしまいましたが、実はこの表現は、小十郎と熊の行為の意味を、誤って解釈させてしまうものと思われます。

もしも小十郎と熊の行動が、「貸し」と「借り」というようなバランスシートで評価されるものであったならば、長年にわたって数え切れないほどの熊を殺した小十郎の行為の償いとして、小十郎が自分一人の命を差し出しただけでは、とても埋め合わせはできないはずです。また、熊は小十郎の肉を食べるわけではありませんから、そもそも小十郎が死んでくれたこと自体、熊にとっては何も実際的な恩恵はなく、借りを返してもらったことにはなりません。

実際には、熊の死も小十郎の死も、相手との間の交換条件とか、何かの償いとか返礼ではないのです。熊が二年の約束を守って小十郎の家の前で死んでいたり、また小十郎が半分は覚悟の上で熊に殺されたのは、自らの存在を、無償で、ただ純粋に、他者に贈与するという行為だったのではないかと思うのです。

教育学者の矢野智司氏は、著書『贈与と交換の教育学』において、「なめとこ山の熊」の物語の基層を成し、また賢治の多くの作品においても描かれる、この「純粋贈与」という事態について、深く本質的な考察を展開しておられます。

なめこと山の熊は、一切の見返りを求めない純粋贈与者である。熊にかぎらずすべての生き物は、純粋贈与者である。それだけではない。風も純粋贈与者である。風は賢治にエネルギーを贈与する。雲も水も岩も月も太陽も同様である。銀河系すべてが純粋贈与者である。そしてこの「銀河系を自らの中に意識してこれに応じて行く」とき、生命の贈与性に回路が開かれ、人は自ら贈与者として生きることができる。そのような深い体験の反復が確信となり、賢治は、最初に述べた他者の死や生物の犠牲への負い目に基づく、暗く重い負い目からの贈与者とは異なる、快活で新鮮な活力に溢れた純粋贈与者へと転回する。(矢野智司『贈与と交換の教育学』p.188)

熊が己れの存在を贈与し、小十郎もまた自らを同じように贈与するので、両者の関係は「対等」であり、「図1」のような上下関係とはなりません。

そして、熊は自分を仕留めた小十郎に己れを贈与し、小十郎は殺された相手の熊に命を贈与することになりますが、それは目の前の相手だけへの贈与ではありません。相手に与えると同時に、自らをこの世界全体に対しても、贈与しているのです。

なぜなら、熊の体を丸ごと与えられた小十郎は、胆嚢と毛皮は町で売りますが、その他の大部分はそのまま土に返すでしょう。そして、熊の胆は売られて病気の人間を治し、毛皮は床に敷かれて人の足元を暖めます。大地に返って行く熊の体は、様々な微生物や昆虫や植物の命を養います。

小十郎の体を与えられた熊には、その具体的な使い道はありませんが、雪山の頂に安置して輪になって集まり、お通夜のように別れを惜しむ機会を持ちました。その後は小十郎の体もまた、大地に返りつつ様々な命を養うでしょう。

矢野氏の著書からの引用の最後の、「最初に述べた他者の死や生物の犠牲への負い目に基づく、暗く重い負い目からの贈与者とは異なる」という部分は、この贈与が「負い目」の意識に基づいた「自己犠牲」とは違うのだということを、指摘しています。確かに賢治はその生涯において、家業や裕福な環境に由来する「負い目」の意識を抱えており、これを埋め合わせるために「自己犠牲」に向かおうとした傾向が、その作品にも現れている部分があります。

しかしここでは、そのような陰鬱なバランスシートを超越し脱却した地点において、賢治や作品の登場人物は、「快活で新鮮な活力に溢れた純粋贈与者へと転回」しているのだということを、矢野氏は述べておられるわけです。

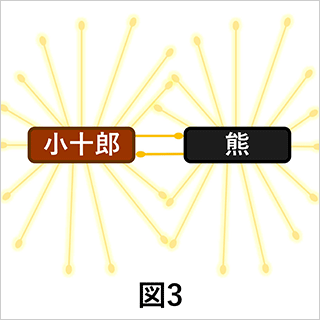

ということで、上記のような純粋贈与に基づいた小十郎と熊の関係を、ここであらためて図にしてみると、「図3」のようになります。

ということで、上記のような純粋贈与に基づいた小十郎と熊の関係を、ここであらためて図にしてみると、「図3」のようになります。

両者は対等であり、各々が発する黄色い丸い矢印は、それぞれが相手に対して、そしてまた世界に対して、純粋な贈与を行っていることを表しています。周囲に放射するこの純粋贈与のベクトルは、よだかやさそりが発していた光芒のようでもあります。

ところで、こうやって考えてみると、熊たちが小十郎の亡きがらを輪になって囲み、静かにひれ伏していたラストシーンを、アイヌの「イオマンテ」の逆バージョンのように解釈する梅原猛氏らの説は、ちょっと的外れに思えてきます。

イオマンテにおいては、仔熊のかたちで人間界にやってきた

これは、人間が神に捧げたもてなしのお返しとして、神からの恵みを期待するという、互酬的な贈与のルールに則った儀式です。純粋な贈与ではなく、返礼を得るための交換的贈与であり、あくまで人間の利益と繁栄を目的として、そのために熊を屠殺し拝むという、

これに対して、小十郎と熊との間で行われた命のやりとりは、人間中心ではなく人間と動物の対等性に基づいており、普通の人間にはとうてい耐えられないような、恐ろしいものなのです。もしも自分の命が、他の生き物にとって必要となったら、それを潔く無償で相手に贈与してしまうという、こんな残酷なむき出しの自然の掟に従うことを、いったいどれだけの人が約束できるでしょうか。

宮澤賢治という人は、基本的にどんな人にも優しかったので、ヒューマニズムの化身のように思われがちですが、実は人間だけでなくすべての生き物を平等に尊重するということを追求しているので、常に人間を優先する

現代の私たちは、まるで荒物屋の旦那のように、「町のみんなの中にゐる」生活に慣れきっていますから、小十郎のように、あるいは賢治のように、野生の動物と対等な関係を切り結んで生きていくような勇気は、なかなか持てそうにありません。

※

しかし思えば、あの「二年待って」の熊は、「まだし残したことがあるから」という理由で、本人の希望どおりに死期を延期してもらえていたのでした。このような例もあることを考えると、ひょっとしたら私たちも、世界との間の純粋贈与を志向して生きていくことができるかもしれないと、少し希望?が湧いてくる感じもします。

たとえば私たちは、まだ体が健康で、この人生でやりたいことがあると思える間は、今しばらく死期を猶予してもらえるのかもしれませんし、いつか年をとって病気などして最終的に「これがもう最期だ」と思った暁には、なめとこ山の熊のように、あるいは小十郎のように、自らの存在をこの世界に「純粋贈与」することにすれば、それでよいのではないでしょうか。

たぶん私たちは、生まれたときにも何の見返りもなく、純粋にこの命を贈与されたわけですから。

|

贈与と交換の教育学―漱石、賢治と純粋贈与のレッスン 矢野 智司 (著) 東京大学出版会 (2008/2/1) Amazonで詳しく見る |

コメント