「銀河鉄道の夜」の「七、北十字とプリオシン海岸」の章に、化石を発掘している大学士とジョバンニが、会話をかわす場面があります。

ところが、ここで大学士が語る「化石による証明」という理屈――下の引用の後半部分――が、何とも不思議でわかりにくいのです。

「君たちは参観かね。」その大学士らしい人が、眼鏡をきらっとさせて、こっちを見て話しかけました。「くるみが沢山あったらう。それはまあ、ざっと百二十万年ぐらゐ前のくるみだよ。ごく新らしい方さ。ここは百二十万年前、第三紀のあとのころは海岸でね、この下からは貝がらも出る。いま川の流れてゐるとこに、そっくり塩水が寄せたり引いたりもしてゐたのだ。このけものかね、これはボスといってね、おいおい、そこつるはしはよしたまへ。ていねいに鑿でやってくれたまへ。ボスといってね、いまの牛の先祖で、昔はたくさん居たさ。」

「標本にするんですか。」

「いや、証明するに要るんだ。ぼくらからみると、ここは厚い立派な地層で、百二十万年ぐらゐ前にできたといふ証拠もいろいろあがるけれども、ぼくらとちがったやつからみてもやっぱりこんな地層に見えるかどうか、あるひは風か水やがらんとした空かに見えやしないかといふことなのだ。わかったかい。けれども、おいおい。そこもスコープではいけない。そのすぐ下に肋骨が埋もれてる筈ぢゃないか。」大学士はあはてゝ走って行きました。

自然科学において、研究者が何らかの仮説を立てて、その仮説が正しいことを実験や調査によって証明するということは、ふつうに行われる手続きです。

上の大学士は、120万年前の牛の先祖の化石を調査することによって、「ぼくらとちがったやつからみてもやっぱりこんな地層に見えるかどうか、あるひは風か水やがらんとした空かに見えやしないかといふこと」を証明しようとしているのだと説明していますが、ここの論理がどうもよくわかりません。

この部分をどう解釈すべきかということについて、だいぶ以前に「異空間・異時間の認識」という記事を書いてみたこともありましたが、この時も結局よくわからないままに終わっていました。

今回は、もう少し考えを推し進めて、問題を整理してみたいと思います。

※

さて、大学士によれば、このプリオシン海岸の120万年前の地層からは、牛の先祖やくるみや貝殻の化石が出るとのことです。となると、「証明」しようとする仮説が、「120万年前にこの場所は海だった」とか、「牛という生きものは、120万年かけてこういう風に体の形や大きさが変化してきた」とかいうことだったら、素直に理解できます。

しかし、大学士が証明すると言うのはそんな事柄ではなくて、「ぼくらとちがったやつからみてもやっぱりこんな地層に見えるかどうか、あるひは風か水やがらんとした空かに見えやしないかといふこと」だというのです。

ここで大学士が言っている内容をわかりやすく言い換えると、「ぼくらの目にはここに地層が見えているが、ぼくらとちがったやつの中には、ここに風や水やがらんとした空しか見えない人もいる。そういう人にも、ここに確かに地層が存在しているのだということを納得させられるように、根拠を示して証明する」ということになるかと思われます。その「ぼくらとちがったやつ」にとっては、地層を構成している土や砂や石や岩が、すべて透明に透きとおって見えてしまうので、「風や水やがらんとした空」のように感じられるのでしょう。

これはこれで、とても不思議な話ですが、物語における設定の一つとして、とりあえず受け容れておくことはできます。

しかし考えてみると、「ぼくらとちがったやつ」の目には地層の構成物がすべて透きとおって見えるのであれば、その地層の中から苦労して化石を採り出しても、やはり彼らにはその化石も透きとおっていて、目には見えないのではないでしょうか。 もしも「いちご大福」が透きとおって全く目に見えないという人があれば、その人には大福餅の中に含まれている「いちご」も見えていないわけで、大福餅を割ってイチゴだけを取り出して示しても、見えないのは同じことでしょう。

もしも「いちご大福」が透きとおって全く目に見えないという人があれば、その人には大福餅の中に含まれている「いちご」も見えていないわけで、大福餅を割ってイチゴだけを取り出して示しても、見えないのは同じことでしょう。

ですから、大学士が地層の中から採集した化石を「ぼくらとちがったやつ」に見せたとしても、やはりそれは彼らにとって「風や水やがらんとした空」にしか見えず、「地層の実在」について何か説得力のある証明になるとは、思えないのです。

この点が、大学士による「証明」の説明が、私には何とも

※

さて、この謎について考えていく上で気になるのは、「ある物が、一部の人には見えるけれども、別の人には見えない」という、この大学士の話に出てくる設定です。

思えば、作者賢治もしばしば他の人には見えない物が見えることがあり、たとえば「車に乗っていると、車を崖の下に落とそうとする鬼の子の姿や、守ってくれようとする観音様の大きな手が見えた」と言ったり(森荘已池『宮沢賢治の肖像』p.295)、「小岩井農場」では、行進する天の童子たちの姿を見たりしています。

そしてさらに注目すべきことに、賢治はこのような自らの体験を、自分の側における錯覚とか気の迷いとは考えず、 これは「異空間」の現象がこういった形で、この世に現れてきているのだと解釈していたらしいのです。

これは「異空間」の現象がこういった形で、この世に現れてきているのだと解釈していたらしいのです。

右の図は、「思索メモ1」と呼ばれている賢治の覚え書きで、ここには「一、異空間の実在 天と餓鬼、/幻想及夢と実在、」「二、菩薩佛並に諸他八界依正の実在/内省及実行による証明」などと記されています。

「天界」や「餓鬼界」などの、仏教で想定している「異空間」の様子は、通常はこの世からは見えないけれども、時に我々の「幻想及夢」の中に現れてくることがあり、また異空間にいる「菩薩佛並に諸他八界依正の実在」も、「内省及実行」によって「証明」ができるのではないかと、賢治は考えていたのだと思われます。

また右の図は、「思索メモ2」と呼ばれる覚え書きですが、ここで賢治は、「世界/生物/我―分子―原子―電子―真空」と極微の世界に溯って行った後、「真空―異単元―異構成物―異世界」と、逆の向きに折り返すという構図を描いています。

また右の図は、「思索メモ2」と呼ばれる覚え書きですが、ここで賢治は、「世界/生物/我―分子―原子―電子―真空」と極微の世界に溯って行った後、「真空―異単元―異構成物―異世界」と、逆の向きに折り返すという構図を描いています。

こちら側の「世界/生物/我」から見ると、「真空」の向こう側に「異世界」があるという形になっており、これは「銀河鉄道の夜」における大学士の話において、ある人にとって「がらんとした空」(=真空)である場所が、別の人にとっては「地層」に見えたりする、ということに相当しているように思われます。

すなわち、大学士の話の後半部分は、「ある人にとっては何もないように見える場所に、別の人には異空間の存在が見える場合があり、何らかの方法を用いれば、そのような存在の証明も可能なはずだ」という、賢治の仮説と関連しているのだろうと思われるのです。

そこで大学士の話を全体として見ると、前半の「牛の先祖の化石が120万年前の地層から出る」という部分は、時間に関連した陳述であるのに対して、後半の「ある場所に何かが見える人と、がらんとして何も見えない人がいる」という部分は、空間に関連した陳述になっていることがわかります。

そして私としては、まさにこの部分に、大学士の話を意味不明にしている原因があるのではないかと思うのです。

すわなち、「時間に関わる調査をすることで、時間に関する仮説を証明する」(たとえば、昔の化石の調査によって、昔はここは海だったとか、牛の継時的な進化に関する仮説を証明する)のなら納得できますし、また「空間に関わる調査をすることで、空間に関する仮説を証明する」のも、理屈としては理解できます。

しかし上記のように、「時間に関わる調査をすることで、空間に関する仮説を証明する」というのでは、論理的に筋が通りません。大学士の論旨の途中で、時間と空間が交錯してしまっているのです。

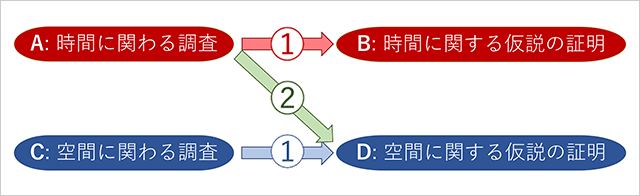

つまり、下の図のような事態です。

上図で、「A→B」あるいは「C→D」のように、真横に進む➀の形の論法ならば、理屈も成り立ち問題はないのですが、大学士の論旨は、「A→D」と斜行する➁の形になっているわけです。

このような論旨の交錯は、作者賢治が間違って書いてしまったのではなくて、彼が意図的に仕掛けておいた「ナンセンス文学」的な工夫なのだろうと思います。大学士が「眼鏡をきらっとさせ」つつ、戯画的な学者の風情で滔々と語るもっともらしい理屈は、実は妙に滑稽にもつれていた、というわけです。

※

そしてさらに私が思うには、賢治はここに出鱈目な理屈を並べているわけではなくて、実はここには、彼が秘かに考えていた重要な仮説が隠されているのではないかという気がするのです。そう思う理由は、上図における「D: 空間に関する仮説の証明」という部分は、先に検討したように「この世界の多くの人にとっては何もないように見える場所に、一部の人にとっては異空間の存在が見える場合があり、何らかの方法を用いれば、そのような存在の証明も可能なはずだ」という、賢治が相当の思い入れをもって「思索メモ」に記していた仮説に、一致すると考えられるからです。ここにこういう重要な命題が仕込まれているのならば、上図の「A」「B」「C」も、実はそれぞれ賢治にとっては深い意味のある内容なのかもしれません。

ということで、上図において本来は筋の通った論理となるべき、「A→B」および「C→D」が、それぞれどういう内容と想定すれば整合的に理解できるか、検討してみましょう。

まず、「A: 時間に関わる調査」とは、「銀河鉄道の夜」のテクストに記されているとおり、プリオシン海岸で大学士が行っていた作業のことであり、すなわち120万年前という遠い過去の地層から、「ボス」という牛の先祖の化石を掘り出す調査です。

A: 過去の地層から化石を発掘し調査すること

次に、そもそも一般に「化石の調査」という作業は何のために行うのかと考えてみると、化石というのは、現在は生存していない様々な生物の骨などがその形のままに石化したもので、これを調べることによって、既に絶滅した生きものの様子を知ることができ、また継時的変化を詳しくたどれば、長い時間をかけて生物がどのように進化してきたかを、明らかにすることができます。

進化論の登場以前、生きものは全て神によって創造されたのだという神話が信じられていた時代には、この世の生物の種類はずっと同じままで、ただ世代交代だけを反復しているのだと考えられていました。すなわち、この世界で生きている生物は、世界の始まりから終わりまでどこを取っても同じであり、生物相は時間的に均質だと考えられていたのです。

しかしヨーロッパでは、化石研究の成果によって、18世紀頃には「生物は長い時間をかけて変化してきた」という「進化論」の考えが、徐々に台頭してきます。キュビエがマンモスやマストドンについて明らかにしたように、化石となっている生物は、現在の生物とは明らかに異なっているのです。進化論はその後、ラマルクやグラントなどを経て、ダーウィンが1859年に刊行した『種の起源』によって、確立されました。

地球上の生物は、時間の流れの中で常に生成変化をとげており、新たな種が誕生しまた別の種は絶滅しという流転を繰り返しているので、百万年程度の地質学的な時間の単位で見れば、時間のどこを取ってもその生物相が同じということはないのです。

ということで、「A」によって証明されるべき「B」の仮説の内容としては、進化論が主張するように、「地球上の生物は、時間によって様々に異なっている」ということだと考えることができます。

B: 生物は時間ごとに異質であることの証明

すると、「A→B」という論理展開の内容は、下記のようになります。

A→B: 過去の化石を調査することで、生物の時間的異質性を証明する

すなわちこれは、「化石研究が進化論の重要な根拠となった」という、科学史的事実に対応していることになります。

では次に、「C→D」の内容を考えてみましょう。

「D: 空間に関する仮説の証明」は、「銀河鉄道の夜」のテクストでは「ぼくらとちがったやつからみてもやっぱりこんな地層に見えるかどうか、あるひは風か水やがらんとした空かに見えやしないかといふこと」と書かれていますが、先に検討したように、これを仏教の他界説を科学的に証明したいと考えていた賢治の立場から言い換えれば、「十界などの異空間が実在するという仏教的仮説の証明」と考えることができます。そして、「十界がある」というのは、単に容れ物として各々の空間があるというだけでなくて、それぞれの空間の住人であるところの「仏」や「菩薩」や「天人」や「人」や「修羅」や「餓鬼」などの、異なった質の生きものがそこに住まっている、ということの方が本質ですから、これを言い換えると、「D」は次のようになるでしょう。

D: 生物は空間ごとに異質であることの証明

すると、「C: 空間に関わる調査」とは、異空間および各空間に固有の生きものの実在を証明するための、科学的方法論ということになります。

そして、まさにこの科学的方法論こそが、賢治が『春と修羅』の時期から秘かに模索していた企画だったのではないでしょうか。ただ、「思索メモ1」には、これは「幻想及夢と実在」「内省及実行による証明」と書かれているものの、これ以上詳しいことを賢治はどこにも記しておらず、彼自身ついにそれを科学的方法論にまで具体化することは、できなかったのかと思われます。

賢治自身が具体的に書き残したものはありませんが、しかし「A→B」と「C→D」をアナロジー的に対比し、「A」における「時間」という次元を「空間」に置き換えることによって、理論的に「C」にはどんな内容が入るべきなのか、大まかに想像してみることはできます。

まず、「A: 化石調査」の具体的な意味や方法とは、「現在というこの時間には存在していない生物の痕跡が、他の時間(=遠い過去)から現在にまぎれ込んでいるのを見つけ出して収集し、その痕跡を発見した空間(=地層)を特定して記録する」ということでした。

上記の中の「時間」を「空間」に置き換えてみると、「C」の中身としては、「この空間には存在していない生物の痕跡が、他の空間からこの世にまぎれ込んでいるのを見つけ出して収集し、その痕跡を発見した時間を特定して記録する」ということになります。

これは、次のように言い換えられます。

C: 異空間の生物の痕跡を集め、発見した時間とともに記録する

考えてみると、実は上記の意味での「C」の作業が、賢治の行った「心象スケッチ」という営みだったと言えるのではないでしょうか。

上記で、「この空間には存在していない生物」とは、仏教においてこの人間界とは別の世界に住んでいるとされる、「仏」「菩薩」「声聞」「縁覚」「天人」「修羅」「餓鬼」「地獄の住人」という、他界の生きもののことでしょう。そして賢治は、時に「観音菩薩」や「天の童子」を見たり、「餓鬼」の声を聴いたり、その他にもこの世ならぬ者の存在を感じとることがしばしばありましたので、その都度それを手帳に書きとめ、必ず時間(年月日)も記していたのです。

森佐一あて書簡200には、『春と修羅』所収の作品について、「或る心理学的な仕事の仕度に、正統な勉強の許されない間、境遇の許す限り、機会のある度毎に、いろいろな条件の下で書き取って置く、ほんの粗硬な心象のスケッチ」と書いていますが、この「或る心理学的な仕事」の大きな目標の一つが、「D: 異空間の実在証明」だったのではないかと思われます。

C→D: 異空間の生物の痕跡を集め、発見した時間とともに記録することで、生物の空間的異質性を証明する

ということで賢治は、「化石調査の成果によって、悠久の時間における生物の謎が解明された」という進化論=「証明A→B」とアナロジー的に、「心象スケッチ等の異空間体験の記録の蓄積が、いつか科学的に分析され理論化され、異界の謎を解明してくれる」という「証明C→D」の確立を、期待していたのではないかと、私は思うのです。

そして、この二つの論理経路を意図的に交錯させることで、プリオシン海岸における化石発掘のエピソードを創作したのではないかというのが、本日の私の仮説です。

思うに化石発掘の場面においては、現実にこの二つの経路が交錯を起こしやすくなっている事情はあり、それはそもそも「地層」というものは、様々な時間が凝縮され層を成している空間であり、ここでは一般に時間と空間が交差しているからです。

実際、プリオシン海岸の大学士は、「120万年前の地層」という形で時間の方角から地層に入り、その後「地層が視覚的にどう見えるか」という形で、空間の方角へと論を転じたのです。

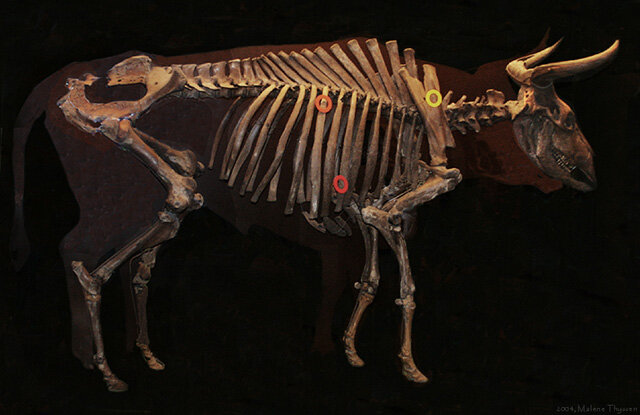

牛の祖先 Bos primigenius の骨格(ウィキメディアコモンズより)

コメント