先日は「「共業所感」としての風景」という記事において、賢治の世界観が「独我論的唯心論から共同主観的唯心論へ」というような変化を見せたのは、詩集『春と修羅』推敲の最終段階、すなわち1923年後半から1924年初め頃のことだったのではないかと、考えてみました。

先日は「「共業所感」としての風景」という記事において、賢治の世界観が「独我論的唯心論から共同主観的唯心論へ」というような変化を見せたのは、詩集『春と修羅』推敲の最終段階、すなわち1923年後半から1924年初め頃のことだったのではないかと、考えてみました。

賢治の考え方がこのように変化した要因としては、己の修羅性との対峙や、トシの死の悲嘆など、自らの個人的体験によるところがもちろん大きかったと思われますが、しかしもう一方では、何か思想的な側面からその変化を理路づけるものがあったのではないかということも、私としては以前から気になっていました。

その理由の一つは、たとえば『春と修羅』の「序」の(すべてがわたくしの中のみんなであるやうに/みんなのおのおののなかのすべてですから)などという物の見方は、この頃までに賢治が書いたものには見られず、またそれまで彼の世界観形成に与っていた「法華経」や近代自然科学とは趣を異にしており、むしろこれは華厳思想の「一即一切、一切即一」などに通ずるものがあるのではないかと、感じていたからです。

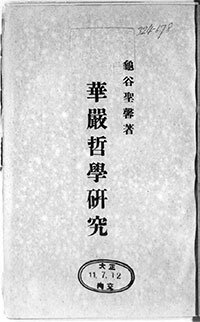

そんなことを思いながら、「宮沢賢治蔵書目録」(『新校本全集』第十六巻「補遺・伝記資料篇」p.252)を見ていると、上に画像を載せた亀谷聖馨著『華厳哲学研究』という本が、目にとまりました。賢治がこれを買ったのがいつだったのかはわかりませんが、彼が遺した蔵書の中にこの本があったことから、生前にこれを読んでいたのは確実だと思われます。(上画像は国会図書館デジタルライブラリーより)

華厳の思想というのは、厖大かつ非常に難解で、私などはとてもその全貌を把握することなどできませんが、その特徴を挙げるとすれば、一つには幾何学的で荘厳な体系を成していることと、もう一つには唯心論的な性格が非常に強いこと、があるかと思います。後者は、「華厳経」の中の「三界虚妄、但是一心作(三界は虚妄にして、ただこれ一心の作なり)」という言葉に象徴されるとともに、その教学に唯識論を深く取り入れていることにもよります。

ということで、もしも賢治が「間主観的唯心論」というような世界観を持つに至ったとすれば、そこに華厳教学の影響があったということは、理屈の上では十分に想定できることなのです。

私自身は、現時点でこの『華厳哲学研究』という難しい本のごく一部を読んでみたにすぎませんが、しかしたとえば次のような箇所は、当時の賢治の思想との関係を考える上で、注目しておいてもよいのではないかと思います。

其十 帝網無礙唯識

十重唯識の第十帝網無礙の唯識とは、前の二重の唯識は、次第の如く、相入相即に約して、事事無礙唯識を談ずるも、何れも皆是れ單に一重にして、未だ累現に至らず。此の故に今此の門の唯識は、譬に約して、一一の法の中に、重重に影現し、無盡無盡に顕現すと、法の至極を示すものにして、賢首大師の釋に、

帝網無礙故説唯識。謂一中有一切。彼一切中復有一切。既一門中如是重重不可窮尽。餘一一門皆各如是。思準可知。如因陀羅網重重影現。皆是心識如來蔵法性圓融故。令彼事相如是無礙。廣如上下文説。

と云へり。此の意を解するに、既に説明せるが如く、理性圓通虚融無礙の故に、事事無礙相即入一即一切。一切即一にして、而かも重重影現して、一の中に一切あり。彼の一切に各々一切ありて、窮盡あること無く、永く際限を亡す。譬へば天帝釈宮、所懸の網珠の重重に影現するが如し。是等の諸相は、皆如來蔵識の法にして、自性本來圓通鎔融し、彼の事をして、一一理の如く、重重無礙ならしむ。依正の二報に、各々分圓あり、佛の中に佛あり、或は衆生あり、刹の中に刹あり、或は如來あり、塵の中に國あり、毛端に佛あり、依正の二報、交絡更互にして、重重に影現し、無盡無盡なり。(『華厳哲学研究』p.78-79)

これは、中国で華厳教学を大成した法蔵(賢首大師)が、様々な唯識論を十段階に整理した「十重唯識」のうち、最終の第十段階である「帝網無礙唯識」を解説した箇所です。「帝網」とは、「インドラ帝の宮殿を飾る宝珠の網」のことで、賢治も童話「インドラの網」の主題としました。

「帝網無礙唯識」とは、ありとあらゆる「事(唯識)」は、互いに融通無碍に相和し相関しており、しかもインドラ宮の宝珠が互いに他の宝珠を映し合っているように、各々の一つ一つが、他の全てを含んでいる、というようなことでしょうか。

上の引用文では、「而かも重重影現して、一の中に一切あり。彼の一切に各々一切ありて、窮盡あること無く……」という箇所にも表れている世界観ですが、それにしてもこの無限の相互包含構造は『春と修羅』の「序」の、(すべてがわたくしの中のみんなであるやうに/みんなのおのおののなかのすべてですから)という印象的な一節の、発想の源泉と言えるのではないかと、私には思えます。

すなわち、「自分が全世界を心象として包含している」と、自分一人だけの視点で考えてしまうと「独我論」に陥るおそれがありますが、「全世界を心象として包含している」のは実は自分だけではなくて、あなたも、彼も、彼女も、全ての人々が同じように(インドラ網の宝珠の一つ一つのように)、全世界を包含しているのだと考えると、皆の心が対等で「

「農民芸術概論綱要」の、「正しく強く生きるとは銀河系を自らの中に意識してこれに応じて行くことである」「われらに要るものは銀河を包む透明な意志 巨きな力と熱である」などという命題の趣旨は、このように各自がそれぞれ銀河全体を己の中に映し包蔵しようではないかと、皆に呼びかけるものではないでしょうか。

この『華厳哲学研究』が刊行されたのは1922年7月ですから、賢治が読んだのは当然それ以降のことになります。

一方、賢治の全作品の中で「華厳」という言葉が登場するのは1か所だけで、1924年8月17日の日付を持つ「〔北いっぱいの星ぞらに〕」の、次の箇所です。

あゝ東方の普賢菩薩よ

微かに神威を垂れ給ひ

曾って説かれし華厳のなか

仏界形円きもの

形花台の如きもの

覚者の意志に住するもの

衆生の業にしたがふもの

この星ぞらに指し給へ

これを根拠に、「賢治が『華厳哲学研究』を読んだのは、1924年8月以前である」と断定することはできませんが、しかしこの当時の賢治が「華厳」に対して関心を抱いていた可能性は示唆されますので、やはりこの頃までにこの本を読んでいたのではないか、と私としては考えたいところです。

すると、「1923年後半から1924年初め頃」という、私が想定する賢治の世界観転換の時期と、重なってくるようにも思われます。

以上、今回は賢治の世界観が「独我論的唯心論から間主観的唯心論へ」と変化するにあたって、『華厳哲学研究』という本の内容が関係していた可能性について、考えてみました。

ところで、上の引用部の「衆生の業にしたがふもの」という部分に込められた意味を考えてみると、それは前回の話題の「

コメント