4年前に「なぜ往き、なぜ還って来たのか(1)」として、そして昨年に「なぜ往き、なぜ還って来たのか(2)」として、双子のような構造を持った作品、すなわち「ひかりの素足」と「銀河鉄道の夜」について、その時々に思ったことを書きました。

(2)においては、「銀河鉄道の夜」に表れている死者への思いには、賢治が傾倒していた日蓮の死者観よりも、法然や親鸞の浄土教との共通点が認められるのではないかということを述べましたが、今回もまた、浄土信仰と関連したお話です。

ご存じのように、賢治の生家は浄土真宗の篤信家で、彼は物心ついた時から親鸞の教えに囲まれて育ち、3歳頃には「正信偈」や「白骨の御文章」を暗誦していたという逸話もあります。16歳で父にあてた手紙には、「小生はすでに道を得侯。歎異抄の第一頁を以て小生の全信仰と致し侯」と書き送りました。

そのように、いったんは浄土真宗に深く帰依していた賢治でしたが、18歳の頃に法華経と運命的な出会いを遂げるとその信仰心は大きく転換し、今度は法華経および日蓮の熱烈な信者となりました。

このような経過から、青年期以降に書かれた賢治の作品は、基本的には法華経の思想や世界観に基づいているのですが、その一方で、幼少期から血となり肉となっていたであろう浄土真宗との関連性が認められたとしても、別に不思議なことではないはずです。

ということで、ここでまず親鸞の『教行信証』を開いてみると、その本文は次の文章で始まります。

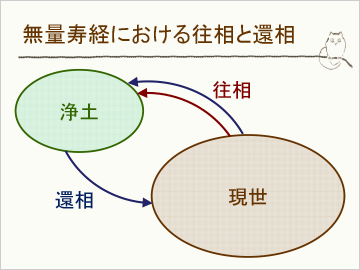

謹んで浄土真宗を按ずるに、二種の廻向あり。一には往相(おうそう)、二には還相(げんそう)なり。

【現代語訳】 つつしんで浄土の真実の心(浄土真宗)を考えてみるに、それには如来の与えられる二種の恵み(回向)がある。一つには、浄土に生まれるすがた(往相)であり、二つには、ふたたびこの世に帰ってくるすがた(還相)である。(石田瑞麿『教行信証入門』講談社現代文庫)

私のような素人にとっては、浄土信仰というと、「死んだら極楽浄土に往生できることを、ひたすら願う」というイメージがありますが、この「極楽往生」は上の言葉でいえば「往相」にあたります。そして実は浄土の教えには、これに加えてもう一つ大事な、「還相」という段階があるわけです。

この「還相」というのは、「往相」によっていったん浄土に生まれた後、そこにそのまま留まらず、浄土を離れて再びこの現世に戻り、現世の全ての迷える衆生を教え導いて、一緒に仏のさとりに向かわせる、という働きのことです。

一般に知られた「往相」とともに、この「還相」を合わせた「二種の回向」こそが親鸞にとっては何より重要であり、そのためこれを「浄土の教えの真髄」として、自らの主著の冒頭にも掲げたわけです。

「往相」の浄土往生については、各種の浄土経典に様々な形で説明されていますが、「還相」の方は、『無量寿経』における「阿弥陀の四十八願」の中の、「第二十二願」で述べられています。

ちなみにこの「四十八願」というのは、後に阿弥陀如来になる法蔵菩薩が、「もしAという条件が満たされなければ、私は決して成仏しない」「もしBという条件が満たされなければ、私は決して成仏しない」「もしCという条件が・・・」というような形で、「48の条件が全て達成されなければ私は成仏しない」ということを誓い願ったものです。そして、現実に法蔵菩薩は阿弥陀如来として仏に成った(とされている)わけですから、A、B、C・・・という48の誓願は、全て既に成就されているのだ、という理屈になるわけですね。

そのような中で、「還相」が規定されている「第二十二願」というのは、次のようなものです。

たとひわれ仏を得たらんに、他方仏土の諸菩薩衆、わが国に来生して、究竟してかならず一生補処に至らん。その本願の自在の所化、衆生のためのゆゑに、弘誓の鎧を被て、徳本を積累し、一切を度脱し、諸仏の国に遊んで、菩薩の行を修し、十方の諸仏如来を供養し、恒沙無量の衆生を開化して無上正真の道真の道を立せしめんをば除く。常倫に超出し、諸地の行現前し、普賢の徳を修習せん。もししからずは、正覚を取らじ。

【現代語訳】 わたしが仏になるとき、他の仏がたの国の菩薩たちがわたしの国に生れてくれば、必ず菩薩の最上の位である一生補処の位に至るでしょう。ただし、願に応じて、人々を自由自在に導くため、固い決意に身を包んで多くの功徳を積み、すべてのものを救い、さまざまな仏がたの国に行って菩薩として修行し、それらすべての仏がたを供養し、ガンジス河の砂の数ほどの限りない人々を導いて、この上ないさとりを得させることもできます。すなわち、通常の菩薩ではなく還相の菩薩として、諸地の徳をすべてそなえ、限りない慈悲行を実践することができるのです。そうでなければ、わたしは決してさとりを開きません。(本願寺出版社『浄土三部経』より)

上の現代語訳の中で、3行目の「ただし、・・・」より後が、「還相」について述べているところです。

法蔵菩薩はこの誓願の冒頭で、浄土に生まれ来る全ての者を「一生補処」の位(=次の生で必ず仏に成ることが約束された菩薩の最上位)にしようと誓うのですが、ただし例外的に、その位に甘んじることなくさらに各々の国に帰って修行し、そこで数多くの人々を導いて悟りを得させようとする者については、その限りではない、というわけですね。

ということで、「現世」から見たこの「第二十二願」の内容を単純化すれば、下のようになるでしょう。

現世から浄土に往生した者のうち、「願に応じて」再び現世に戻った者は、この世でさらに修行をしつつ、人々を救うのです。

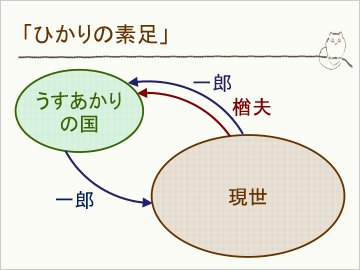

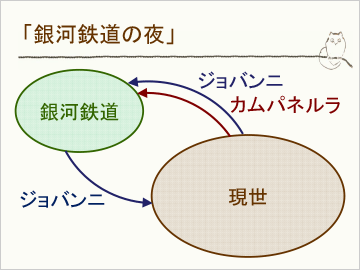

そしてこの往還は、宮澤賢治の作品「ひかりの素足」や「銀河鉄道の夜」と、同型の構造を持っています。

まず下図は、「ひかりの素足」。

吹雪で遭難した一郎と楢夫の兄弟は「うすあかりの国」に至り、そこで「白くひかる大きなすあし」の人と出会います。楢夫はそのまま死の世界にとどまりましたが、一郎は「ひかりの素足の人」から、「お前はも一度あのもとの世界に帰るのだ」と言われ、「今の心持ちを決して離れるな。お前の国にはこゝから沢山の人たちが行ってゐる。よく探してほんたうの道を習へ」と教えられます。

一方、「銀河鉄道の夜」の場合は、下図のようになっています。

ジョバンニとカムパネルラは一緒に銀河鉄道に乗りましたが、カムパネルラは死んで、ジョバンニだけが帰ってきます。

最終の「第四次稿」においては、これはジョバンニが一人で見た夢だったことになっていて、作者がそこに込めた「意味」は明かされませんが、「第三次稿」までは、これはブルカニロ博士による「実験」の間に起こった体験とされていました。実験による夢の中でジョバンニは、「さあもうきっと僕は僕のために、僕のお母さんのために、カムパネルラのためにみんなのためにほんたうのほんたうの幸福をさがすぞ」と決心し、さらに博士に、「お前は夢の中で決心したとほりまっすぐ進んで行くがいゝ」と励まされます。

さて、「ひかりの素足」の一郎や「銀河鉄道の夜」のジョバンニが、『無量寿経』における「還相の菩薩」と共通している一つの点は、いずれも「現世」に戻ってから、さらなる修行や人々の救済などの活動を期待されているところです。一郎は「ひかりの素足の人」から、ジョバンニはブルカニロ博士から、その期待を託されました。これらの期待された活動こそが、それぞれの帰還への意味づけだったとも言えます。

さらにもう一つ、これらの物語に共通する点として、「帰還させた力の超越性」ということがあります。

『無量寿経』において、「還相の菩薩」がその道を選ぶのは、「願に応じて…」と現代語訳にありますから、一見するとその行動は各自の主体的な判断に依っているかのように思えますが、これは実はそうではありません。この「願」とは、法蔵菩薩=阿弥陀如来の誓願のことであり、還相に入ること自体も、阿弥陀の力のおかげであるというのが、中国の曇鸞以降の浄土教の解釈です。親鸞がことさら、「還相の《回向》」ということを強調する所以もそこにあって、それは、阿弥陀の功徳が《回し向けられたもの》なのです。

一方、「ひかりの素足」の一郎が現世に帰ってこられたのも、全く以て「ひかりの素足の人」のおかげでした。一郎は、健気に弟を守ろうとはしましたが、現世に帰ろうと努力をしたわけでは全くなく、それは一郎にとっては、自らを超越した力がなせるわざでした。

さらに、「銀河鉄道の夜」初期形で、ジョバンニが異界からこの世に帰還するという体験をしたのも、ブルカニロ博士が行った心霊的な実験のためでした。それは、ジョバンニの意識が与り知らないうちに行われたことだったのです。

このように、賢治の二つの重要な作品の骨格には、浄土真宗の教義の本質的な部分との共通点が、認めらます。その同型性は、「異界へ往き、還る」という物語の大枠にとどまらず、帰還に込められた「意味」や、往還を駆動する「力動」にまで及んでいるところを見ると、これはもはや単なる偶然の産物とは思えません。

図らずもここに示されているのは、賢治の心の奥底に刻まれていた浄土真宗的な想念の、無意識のうちの発露なのではないでしょうか。青年期以降の賢治は、法華経を熱烈に信じながらも、その内心には実はこういった複雑な宗教的重層性が存在したのだろうと、私には思えるのです。

コメント