賢治と高村光太郎の二人が「いっぱいやりながら鍋をつついている」情景というのが、いかにも魅力的に思えて、その可能性を考えてみようと書き始めたのが、前回の記事でした。

ところが、その前回記事をアップした後に、ある方がご親切にも、「賢治と光太郎」に関連する資料をメールで送って下さいました。その内容を拝見すると、「賢治と光太郎が会食をした」という可能性は、 残念ながらちょっとありえないようなのです。

ということで、私の当初の思惑とは少し違った方向へ行くことになりますが、まずその送っていただいた資料というのを、ご紹介します。

まず、前回は『【新】校本全集』に引用されている部分だけを載せた、手塚武の「宮澤賢治君の霊に」より。

(前略)

「生きてさへ居りあね。また逢ふこともあるさ」

僕もさう言つて一度君と別れたかつた。改築されない前の、あの東北風の暗影を持つた上野駅の改札口で――。

僕の東京住ひ中、たつた一度出て来た宮澤君と、余り突然だつたので、僕はその機会を失した。今にして非常に残念に思ふ。高村さんだけが逢った。後で草野君と高村さんを訪ねた時、いろいろ君の話をきき、その時、今向き合つてゐる高村さんに、君の風貌が大へん似通つてゐるやうに感じた、ことを記憶してゐる。君の持つあの真摯、素撲な生活精神は、その人に対つて、いよいよ信頼を高められたと言ふ。君の高潔無比な人格に接し得なかつたのは誠に遺憾の極みであつた。

(後略)

「上野駅」が出てくるのは、手塚武が栃木県の出身で、やはり東北本線に乗って上京する身だったからでしょうか。

次に、草野心平の「光太郎と賢治」より。

(前略)

そのように光太郎に対しての賢治の関心は大きかったが、生前賢治を直接に知ることのなかった私は、その手紙以外は賢治の高村観をきくことは出来なかった。また一方東京の私たちも賢治に就いては雑誌の同人としてまたその作品の読者としての立場から噂していた程度のものであった。

「草野君も文通だけでまだ会ったことのない宮沢賢治氏のことなど絶えず語り合った。宮沢賢治氏がある夏に一寸高村さんを訪問してすぐまた花巻に帰った話を高村さんから草野君がきいてすぐ私に話してくれた。私は、牧場と幅の広い肩とごつい手と製図とセロと『春と修羅』をいろんな風に結び合わせた。」(土方定一「銅鑼とその時代へのひとつの回想」宮沢賢治追悼より)

その賢治の光太郎訪問も、恰度高村さんが出掛けるときだったので玄関での立話だけだった由で、だから高村さん自身も賢治に就いて知っているのはその作品のみといっていい程度だった。けれどもその作品に就いてなら私たちは、高村さんもひつくるめて、熱情を以て語りあった。

(後略)

さらに、草野心平「宮沢賢治全集由来」より。

二十六年前の九月二十二日に、私はぶらりと駒込林町の高村さんのアトリエを訪ねた。

「宮沢さんが亡くなつたですよ。今日デンポウがあつて……」

多分そのような言葉で私は賢治の他界を知つた。文通でしか知りあつていないお互いなのでその死を悲しむというよりは、賢治の文学創作もこれで遮断されたのか、という実感の方が強かつたのをおぼろげながら憶えている。高村さんも大体は同じような感懐ではなかつたかと思う。高村さんは賢治と一回会つてはいるにしろ、それはアトリエの玄関での僅かのたち話にすぎなかつたし、賢治の家庭のことなど私たちは皆目知らなかつたので、話題は恐らくは賢治の芸術に限られていたことだつたろう。

(後略)

前回の記事では、「手塚武は賢治に直接は会わなかったが、後で高村光太郎から、光太郎が賢治と会った時の話を聴いたのではないか」と推測しましたが、「宮澤賢治君の霊に」という文章自体に、実はそのことは書いてあったわけです(「後で草野君と高村さんを訪ねた時、いろいろ君の話をきき、・・・」)。

また、草野心平が「光太郎と賢治」の中に引用している土方定一という人は、やはり詩誌『銅鑼』の同人だったということですが、その文章でもやはり、高村光太郎と賢治の面会の話を、草野心平が光太郎から聴いたということが書かれていて、手塚武の記述と矛盾しません。ただこの話の中で気になるのが、「宮沢賢治氏がある夏に一寸高村さんを訪問して・・・」と書かれている「夏」という季節です。訪問は12月だったはずですが、この話は高村光太郎→草野心平→土方定一という「又聞きの又聞き」でしたから、このくらいの間違いは起こりえるのかもしれません。

あと一つ気になることは、『【新】校本全集』年譜篇の1926年の項には、「一二月の滞京中に本郷区駒込千駄木林町一五五番地に高村光太郎を訪問したと推定。」と記されていますが、草野心平「宮沢賢治全集由来」には、「高村さんは賢治と一回会つてはいるにしろ、それはアトリエの玄関での僅かなたち話にすぎなかった」と書かれていることです。

「千駄木林町一五五番地」は、高村光太郎が8歳から住んでいた「実家」で、彼は30歳になる1912年に、千駄木林町二五番地に「アトリエ」を構え、1913年12月に智恵子と結婚した後、少なくとも1914年からはこのアトリエの方で智恵子と一緒に生活をしていたということです(参考:「高村光太郎略年譜」「光太郎・智恵子の略年譜」「花巻市 高村山荘・高村記念館」)。

したがって、「アトリエの玄関」の方で賢治と会ったのならば、『【新】校本全集』に書かれている番地とは違うことになります。しかし、上記の草野心平の回想も細部まで信頼性が高いとは断定できず、『【新】校本全集』の方には、また別の根拠となる資料があるのかもしれません。

いずれにしても、草野心平が高村光太郎から聴いたと伝えているように、賢治と光太郎の面会が「玄関での立ち話」だけだったのなら、「いっぱいやりながら鍋をつついた」ということはありえず、二人のこの素敵な情景は、幻と消えてしまうことになります。

前回の記事で私は、手塚武が光太郎から賢治との面会の話を聴いたと推測した上で、

これ(=いっぱいやりながら鍋)も、賢治と光太郎の二人が実際に食事に行ったエピソードととして、光太郎が手塚氏に語ったことなのでしょうか。それともこの部分は、例えば手塚氏が、光太郎ともう一人は賢治ではない誰か別の人と一緒に、「聚楽の二階でいっぱいやりながら鍋をつついた」際の記憶が、誤って紛れ込んでいるのでしょうか。

と書いていましたが、残念ながら後者の推測の方が正しかったようです。

というわけで、「「聚楽の二階」の賢治と光太郎」という、記事タイトルどおりの情景は存在しなかったというのがとりあえずの結論なのですが、あと一つ、気になる「可能性」があります。

手塚武の「宮澤賢治君の霊に」によれば、高村光太郎、草野心平、手塚武という3人で、賢治と光太郎の面会について語り合ったということであり、そして光太郎から賢治についての話を聴いているうちに、「光太郎の風貌と賢治の風貌が似通っているように感じた」ということですが、これらの記述から、私は一つの空想をしました。

手塚氏が、校本全集編纂時に堀尾青史氏に対して、「光太郎と賢治と自分の3人で鍋をつついた」という、おそらく誤った記憶を語った要因として、前回私は、「手塚氏が、光太郎ともう一人は賢治ではない誰か別の人と一緒に、「聚楽の二階でいっぱいやりながら鍋をつついた」際の記憶が、誤って紛れ込んでいるのでしょうか」と書きました。このように「別の記憶が紛れ込んだ」のだとすれば、「高村光太郎、草野心平とともに賢治について語り合い、なおかつ光太郎の風貌を賢治に重ね合わせて見ていた」、この時の記憶こそが、後から手塚氏の頭の中で、錯誤を生む発端になったのではないかと、私はふと思ったのです。

実際には、高村光太郎と宮澤賢治の風貌は、似ているとは言いがたいですが、賢治に直接会ったことのない手塚氏にとっては、後年も賢治のことを考える時には、光太郎の風貌が付きまとっていた可能性があります。もしも、光太郎と誰かと一緒に「いっぱいやりながら鍋をつつき」、さらにそこで賢治の話をしていた記憶があれば、それが何十年も経つうちに、(光太郎の顔をした)賢治その人と一緒に鍋をつついたという記憶に変容してしまうということも、ありえなくはないと思うのです。

すなわち、私の仮説は、1926年12月の光太郎と賢治の「立ち話」程度の面会からしばらくして、手塚武と草野心平が高村光太郎宅を訪ね、そこで面会時の賢治に関する話を聴き、そして、「夕方になり、一緒にめしを喰おうと高村光太郎がさそいだし、三人は林町の家を出て坂を下り、池の端から上野駅近くまで歩き、当時まだ小さかった聚楽の二階でいっぱいやりながら鍋をつついた。一時間半くらい話しあった」のではないか、というものです。

そこであらためて、「聚楽」という店について検討する必要が出てきます。前回も述べましたが、2月16日付の「緑いろの通信」において加倉井さんが指摘しておられるように、「須田町食堂」の経営者が「株式会社聚楽」を設立するのは1934年のことで、1926年12月やその少し後には、まだ「聚楽」という店は存在していなかった可能性があるのです。

現在の聚楽グループは、「レストランじゅらく」や「酒亭じゅらく」というような形式の店も展開していますが、いちおう確かめておかなければならないのは、「株式会社聚楽」設立前にも、「須田町食堂」とは別に、このような名前で店を出してはいなかったかということです。これについて、現在の「株式会社聚楽」の「レストラン事業部」というところへ電話をかけてお訊きしてみましたが、「わかりません」とのお返事でした。

そこで、「聚楽」の社史をまとめた『聚楽50年のあゆみ』(1974)という本を、図書館で閲覧してみました。年表の最初の部分を引用すると、下記のようになっています。

ここには、昭和9年(1934年)10月16日に、「食堂デパート新宿聚楽開店」との記載がありますが、それまでに店舗の名前として「聚楽」は登場しません。

さらに、下記のように本文の中でも、「聚楽」という名称が初めて使われたのが、「新宿聚楽」であったことが確認できます。

さらに、手塚武や高村光太郎が訪ねたはずの上野の地に「京成聚楽」が開店したのは、それより2年後の、1936年(昭和11年)のことです。

すなわち、1926年12月やその少し後には、やはり「聚楽」という食事店は存在していなかったのです。

ということで、この話は終わりになるかと思ったのですが、最後にちょっと下の写真をご覧下さい。

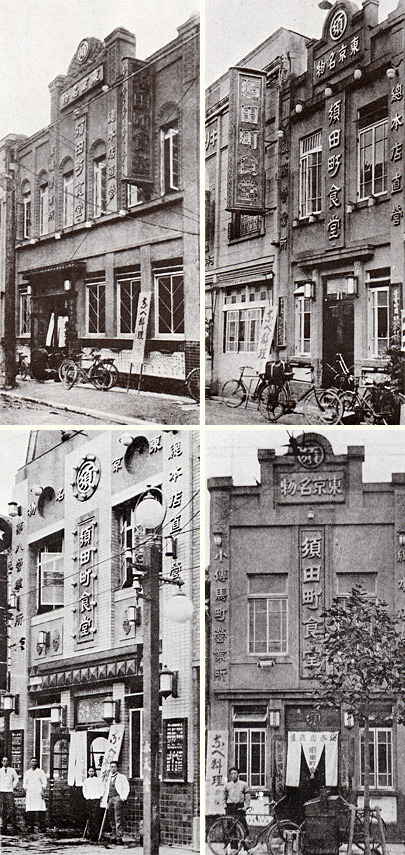

これは、大正末期から昭和初期に東京の各所に開店した「須田町食堂」の支店で、上段左が京橋営業所、右が銀座営業所、下段左が水天宮営業所、右が小伝馬町営業所です。これらの写真を見て、何かお気づきの点はないでしょうか。

面白いことに、どの店の前にも、「なべ料理」と書かれた看板が、立てかけられているのです。すなわち、須田町食堂は「簡易洋食」を掲げて登場したチェーン食堂ではありましたが、他方で「なべ料理」も、売り物にしていたらしいのです。

そこで、もう一度社史の年表を参照すると、須田町食堂の「上野第一営業所」が開店したのは1925年8月10日、「上野第二営業所」が開店したのは1928年5月20日ですから、「1926年12月かその少し後に、上野に須田町食堂を訪ねた」とすれば、「上野第一営業所」だったことになるでしょう。

次に、「上野第一営業所」の写真を見てみると、右のとおりです。

次に、「上野第一営業所」の写真を見てみると、右のとおりです。

建物の向かって左端で、白衣を着た3人の後ろに、かろうじて「なべ」の文字が読みとれます。すなわち、この上野第一営業所でも、鍋料理は出していたわけですね。

建物は三階建てのようですが、二階部分にはしゃれた窓が並んでいて、客席になっていたと思われます。

つまり、私が推測するのは、手塚武が「当時まだ小さかった聚楽の二階の一部屋でいっぱいやりながら鍋をつついた」と表現したのは、「須田町食堂」の二階で、鍋をつついたということだったのではないか、ということです。

店の名前は「須田町食堂」であるのに、手塚氏が「聚楽」と表現したと解釈するには、若干の飛躍がありますし、この須田町食堂の上野第一営業所そのものが発展して、後の「京成聚楽」や戦後の「聚楽台」になったわけでもありませんから、「当時はまだ小さかった」という言い方も、正確ではありません。

ただ、須田町食堂の上野第一営業所があったのは「上野公園前」であり、その後、公園内に「食堂デパート・京成聚楽」ができて、さらにそこから西郷隆盛の銅像をはさむようにして、1959年に大規模な「聚楽台」がオープンしたわけですから、一般人にとっては、同一経営者によって上野公園にどんどん大きな店舗が作られていったという印象が持たれたとしても、不思議はないでしょう。

堀尾青史氏が話を聴いた時点でおそらく70歳前後にもなっていたと思われる手塚武氏がそのように感じていて、はるか昔の須田町食堂・上野公園前店のことを、「当時まだ小さかった聚楽」と呼んだということも、ありえるのではないかと思うのです。

高村光太郎が友人を食事に誘うのに、駒込千駄木林町から池之端を通って上野まで、わざわざ3kmも歩いて出かけたのはなぜだったのかは、わかりません。須田町食堂の「なべ料理」には、それだけの「お値打ち感」があったのでしょうか。

それはともかく、上野公園には、光太郎の父である高村光雲の代表作の一つ、あの有名な「西郷隆盛像」が1898年から立っているのも、何かの縁かもしれません。池之端から上野駅の方へ3人が歩いたとすれば、きっとこの像も彼らの目に入ったことでしょう。

塩見

1年前まで文京区根津に住んでいました。高村先生の駒込林町も、賢治先生の下宿のあった菊坂も近所なので散歩コースでしたが、大きな買い物や食事なんかは上野が一番近い、便利な繁華街でした。賢治先生の当時もそうだったんだろうと思います。根津にも映画館や寄席、芝居小屋があったとのことですが…。ところで林町から上野まで3キロもあったのかとびっくりしたのですが、当時は市電も千駄木動坂町から、団子坂下、根津、七軒町(現在の池之端)を経由し、(現在の不忍通りではなく不忍池東岸の道路を抜けて、)上野広小路、須田町とつながっていたので、3キロの道も楽に行けたと思います。歩いても30分くらいで、着くと思うのですが。

hamagaki

塩見様、コメントをありがとうございます。

もう一度東京の地図を眺めてみると、「根津」とはまさに、千駄木林町から池之端を通って上野へ出る途上にあるのですね。そして、塩見様が本当に小まめに散歩をされ、東京のそこかしこの風物に親しんでおられることに、羨望を感じます。きっと様々な文化が、顔を出しているのでしょう。

私は、東京の土地勘はないもので、もっぱら地図を頼りにあれこれ考えるしかありません。「賢治が◯◯から××まで歩いた」とかいう記述を見ると、「Google Maps APIを使って地図上の距離計測」というサイトなどを利用させていただいて、道のりを調べてみたりします。

これを使って計測すると、千駄木林町の光太郎のアトリエから上野まではちょうど3kmほどだったのですが、実際には下り坂の部分などもあるので、案外早く着くのでしょうか。

雲

光太郎のアトリエに、賢治はしばしば、訪れていたということですか?

hamagaki

いえいえ、賢治は一度だけそれも短時間、訪れたということです。

雲

ありがとうございます。

縁の強さは、すごいですよね。

出会いの印象が強かったのでしょうか?