盛岡中学の四年、五年と卒業時の成績表によると、同級生80人の中で、宮澤賢治は68番でしたが、1番は金田一他人、2番は阿部孝だったということです。

阿部孝は、賢治にとって中学時代の最大の親友で、中学卒業後は一高から東大文科に進んで英文学を専攻し、高知大学学長にもなった人です。賢治の自宅近くの神社の息子で、初期短篇「ラジュウムの雁」には、彼が大学生として帰省した時に賢治と散策した様子が記されていますし、他にもいろいろな作品に登場します。文学的な側面で、賢治に様々な刺激を与えてくれた存在でした。

その阿部よりも優秀だったという金田一他人(おさと)とは、言語学者の金田一京助の4番目の弟で、金田一兄弟の中でもやはり一番の秀才だったそうです。

「他人」というのは珍しい名前ですが、兄金田一京助の随筆「他人という名」には、次のような説明があります。

他人と云う名は、私の郷里盛岡では、四十二の二つ児に命ずる慣わしがあります。私の四番目の弟も、そういう名の持ち主ですが、父が算え年四十一の時に生れたのです。即翌年父が四十二の時に、二歳となるべき子なのです。此を四十二の二つ児といって、父の方か、子の方か、どちらかに優り劣りが出来て、一方が早世する、というような俗信があります。それで、男親四十一の時に生れた男児に、他人という名を与えるのです。「これは、うちのものではない実はよそものだ」というまじないの意味があるらしいのです。

ちょっとネットで調べてみても、「高橋他人」さんとか「池田他人」さんとか「山屋他人」さんとか「佐藤他人也」さんとか、けっこうこのような名前の人はいらっしゃるようですね。

さて、上述の金田一京助の話は、次のように結ばれます。

私の弟の命名父や祖父やは、こんな俗信に無貪着でしたが、母、祖母などの意見に譲歩して、呼び名を「たにん」で、実名は可愛相だから、普通の何か佳名を選んでやろう、ということになったのでした。

所が、佳名の選択を託された筈の伯父が亦、まるで無貪着の性質故、其日市役所から帰っての話に、「もう他人と届けて来た」ということでした。本人「たにん」と呼ばれるのを嫌っていたが、柳田さんのお思い付きで、名付け親に仰いで「おさと」と訓読して、喜んでいます。

つまり、金田一他人の(読み方の)名付け親は、かの柳田国男だったというわけですね。

1909年(明治42年)、盛岡中学校に入学した賢治と金田一他人は同じクラスになりますが、二人の間での特定のエピソードは、とりたてて残っていません。

しかし金田一京助によれば、盛岡中学時代に、賢治と金田一他人と瀬川貞蔵の三人が「腕を組んで撮った写真」というのがあったということで、これによって金田一京助は賢治の顔を憶えていたのだそうです。一緒に腕を組んで、写真館で記念写真を撮ろうというわけですから、少なくとも一時期はかなり親しい友人だったことは確かでしょう。瀬川恭子氏による「賢治と貞蔵」によれば、花巻出身の同級生瀬川貞蔵と金田一他人が、当時は特に仲がよかったということですから、そのような縁があって育まれた交友かもしれません。

また、賢治が後年になって自らの学校時代の出来事を編年体にメモした「「東京」ノート」には、「盛中 一年 二学キ」の項に、「金田一ナグラレサウニナル」という書き込みがあって、これは金田一他人のことに違いありません。「殴られそうに」なった事件の詳細はわかりませんが、『隣に居た天才 宮沢賢治』において小川達雄氏は、次にように書いています。

この賢治と同じクラスの金田一他人は、啄木に終生援助を惜しまなかった金田一京助の弟で、在学中はほとんどトップを通した秀才である。それがなぜ殴られそうになったのか。それは金田一の多弁が引き起こした、いわゆる"舌禍"事件と思われるが、わたしはそうした不穏な動きを賢治はすぐに察知したこと、また、それを二十年も過ぎてからノートにメモしたことに注意をしたい。

さて金田一他人は、盛岡中学を卒業すると、当然のように一高に進みます。賢治の同級生で一高に合格したのは5人いたということですが、賢治は親から進学を許されずに・・・、

友だちの

入学試験ちかからん

林は百合の

嫩芽萌えつゝ (146)

という歌などを寂しく作っていました。

金田一他人は、一高に入ってからもも物おじしない活発な性格で、後で触れる『身も魂も』の中で東大の同級生は、彼の人となりについて次のように書いています。

大勢の兄弟のある家では大抵さうであるやうに、家の中で大勢の兄弟を友として世間見ずに育つた彼は、其の初めての寮生活に自由を享楽するに任せて一面随分激しく友人と衝突もし、又一面その純一さが可なり友人に愛されもした。

天下のエリート集団の中にあっても、「ナグラレサウニナル」ような一面は健在だったわけですね。

彼は、一高でも最も成績の優秀なグループと交遊し、毎年学校の休みには、伊豆の熱海や船原、猪苗代などに宿をとって、合宿形式で一緒に勉強をするのを常としていました。一高から東大法科に進むと、教授たちからは、卒業後は大学に残って研究者の道を歩むよう勧められ、また最終学年では高等文官試験にも合格して、順風満帆の人生を歩んでいるように見えました。

しかしそのような彼が、1920年11月26日、帝大卒業を前にして、服毒自殺を遂げてしまったのです。

かくも前途有望な青年が、なぜ自殺をしなければならなかったのでしょうか。

私は最近、「金田一他人遺稿」と副題の付いた『身も魂も』という自費出版の小さな本を、ネット古書店「スーパー源氏」で購入してみました。非売品でもともと「定価」はないものでしたが、購入価は1200円でした。

これは、金田一他人の一周忌にあたる1921年の11月26日に発行されていて、他人の知人などに配られたものと思います。彼は、死の前に4冊のノートにもメモを書き連ねていて、その奥書に「此の歌だけはプリントに附して知友の間にでも分けてくれ給へ」と書いてあったので、友人たちがそれをまとめて自費出版したのです。

「はしがき」には、次のように記されています。

但し此等は果して彼自らが呼んでゐるやうに「歌」であるかどうかは知らない。のみならず、普通の意味で或は芸術品でさへないかも知れない。併乍命を賭けて苦しんだものゝ涙に濡れた手記である。・・・

そして本文には、次のような字句が続きます。

身も魂も打ち込んだ

俺のこの愛を

疑ふのです、おん身は。どうしてさう強情につれないの?

俺の心は、俺の心は

おん身にさへも通じないか!俺は毎夕散歩に出掛ける。

人々は如何して愉快さうなんだらう!

散歩も厭きた――家の中は尚苦しい。

啄木の歌のような「分かち書き」ですが、しかし音数は短歌にはなっていません。「詩」というよりも自分の気持ちの直接的な吐露で、その内容は、一人の女性に対する愛の苦しみに尽きます。

この本の最後に、「逝ける友を偲びて」として学友たちが書いている文章を総合すると、自殺事件の顛末は、以下のごとくだったようです。

1917年1月、高等学校を卒業をまぢかに控えた金田一他人は、友人先輩の紹介で、実業家S氏の一家と近づきになりました。当時、S家の長女T子は、一高法科の先輩であるM氏と婚約しており、一家そろって「熱心な一高崇拝者」だった上、他人はその一高の秀才で快活な好青年でしたから、彼はすぐにS家の娘たちと仲良くなり、折あるごとにS家に通うようになりました。

さらに、S氏はもともと東北出身の「東北びいき」で、以前には日本鉄道会社に勤めていて、「金田一家」というとこの会社の大株主でもある盛岡の名家でしたから、S家の次女で当時16歳のK子と他人との「婚約」という話が出るや否や、またたく間に話は成立してしまったのです。1917年10月のことでした。

他人は、それまでの兄京助の庇護のもとを出て、S家で家族同然に起居を共にすることになります。

それからは、他人の友人たちもS家に入りびたるようになり、S家も一家を挙げて全員を歓待します。他人は、S氏夫人から「生みの母以上の愛を以て」可愛がられ、友人たちも彼の居間である2階の部屋で、夜の更けるのも忘れて法律の議論をしたり、碁を囲んだり、時には家族とトランプをしたり・・・という毎日が続いたということです。他人自身、「私は夢の様な生活を送り、友人からは羨望の的となつてゐました」と書いています。

母様はどんなに私を愛したか?

そしてどんなに二人の約束の協つたことを悦んだか。朝起きて夜遅く寝るまで

家の中の事々は私を歓待する為のプログラムによつて行はれた。一ヶ月、又一ヶ月、半歳を過ぎ――

而も依然家の中の事々は私の為の歓待であつた。 (遺稿より)

ところでその後、先輩のM氏とS家の長女T子との縁談は、順調に進むかに見えて、何らかの事情によって暗礁に乗り上げていました。1918年秋、他人はM氏と会ってその縁談を促進するために九州へ行き、首尾よく話を整えてきたように見えました。しかしその後、M氏がS家を訪れた際にはまた問題が起こってしまい、ついに1919年になって、M氏とT子の結婚話は破談になってしまったのです。

T子は悲嘆に暮れ、明るかったS家の中にも、沈鬱な空気が流れました。しかし、K子と他人の愛に変わりはなく、母親はこれまで以上に彼を大事にしました。

その年の夏休みも、友人たちの勉強合宿に際して、S氏は自らの郷里である猪苗代の町長にまで依頼して便宜をはかり、学生たちの滞在中は果物や菓子や餅などがたくさんS家から届けられました。

しかし、次の冬休みの合宿の後、1920年の正月に他人がS家に戻ると、家の雰囲気は一変していました。母親は「冷淡路傍の人のごとく」、妹や無邪気な弟も寄りつかず、K子は彼を無視して避けました。他人は、いったい何が起こったのか理解できず、事情を尋ねましたが誰も答えてくれませんでした。

そして、S家の人々の豹変の理由は、結局最後まで隠されたままでした。

しかし、他人の友人たちが残した追想に断片的に記されているところから推測すると、次のような事情が想像されます。

考えられる要因の一つは、長女T子の縁談が壊れてしまったことに関して、T子は、これは他人のせいだと考えていたらしいこと。そして、他人とK子が仲睦まじく毎日を過ごしているのを見るにつけ、T子の心には、K子への嫉妬と他人への敵意が増大していったらしいこと。

K子は、ある時他人に対して、次のように話したということです。

お兄様(他人のこと)の虐待も、素は私から出てゐますの。

去年私がお姉様と喧嘩した時、私が、「私のお兄様は母様のお気に入りですからね!」といつたら、口惜しがつて、お寝間へ行つて、「必ずK子達にも妾達の涙の苦さを味はして見せる」つて云つたのが聞えましたの。

その仇討です。

そして、他人が恩師に宛てた遺書には、上の話に続けて、彼が死を決した一因について次のように書かれていました。

現に私は仇を報いられてゐます。

K子は現在は又必ずお姉様を泣かせて見せるといふ恐ろしい女の一念を懐いてゐます。そしてそれには……母様を取り入れること、従つて「私」といふものには無関心な態度を採ること、さうすれば、もともと自分は母親の愛し児だつた自信があるので、お姉様を泣かせることは出来る。

斯ういふ決心が確かに心の底です。彼の女はまだ十六歳。かくしてS家は呪はれたる一家です。

女の一念。魂を省みることを知らざる者どもの怨み! いたちごつこです。

愛する者をかく呪の鬼と化して永劫悪魔たらしむることから救ふのも私の決死の一因です。

この間、他人は兄の金田一京助のところにも何度も相談に行っており、その都度兄は理性的に、優しく、相談に乗っていました。

しかしある時他人が、S家は居づらいから、また兄のもとへ帰りたいということを言い出したことがあり、その時のやりとりについて、京助は次のように書いています。

その時私(京助)は吃として、「(中略)そんなにあつちの水が甘いといつては向へ行き、またこつちの水が甘いと云つては返る――たゞお前は位置の転換に過ぎないと思つてるやうだが、たゞ安易のある蔭を追ふて、何等積極的努力のない生活、道徳的燃焼のない進退、従つてその動機にまだちつとも必然性のない移動には抱擁する手がこちらから伸びないのだ」と云ひかけたら、「兄さんの抱擁をくぐつて世間へ走つた僕は、今更その抱擁へ帰れる義理でないことはよく判つてる」といふ故、私は「それを云つてるのではない。お前の生活に道徳的努力が見えたら、自分の希望などは惜みなく、そつちへ退けて手がひとりでに伸びるのだ」と云つたけれども、この時二つの魂は、悲しくも永く食ひ違つて了つたことは後に知られた。

何故なら、私はいざとなつたら何時でも弟を引き取る準備に、四月から時間をたくさん割いて郊外の學校へ就職する手筈をすぐ運んで居た程なのに、弟の方は以来帰る心を絶ち、死ぬるまでも帰りたいといふ言葉をその口から私に発しなかつたから。

他人は、実の父とももちろん手紙のやりとりはしていますが、他人が友人に書き送った手紙では、「親父は相変らず我関せず焉の態度です」と描写しており、実父からは何となく疎外感を感じていたようです。

そのような実家との関係のもとでは、13歳も年が離れた兄京助は、他人にとって父親がわりのように頼りにする存在だったことでしょう。それなのにその兄に対しても、「もはや兄のもとには戻れない」と他人が思いこんでしまったとすれば、これは、「自分には帰る場所がない」という気持ちを、決定的なほど他人にいだかせることとなったのではないでしょうか。

思えば、「この子はうちの子ではないよ」という哀しい名前を付けられ、5歳までは里親のもとで育ち、東京のS家において夢のような「家族」に囲まれたのも束の間、頼りの兄ともすれ違ってしまって、ついにこの世に自分の居場所がない、と思い詰めてしまった最期なのかもしれません。

「他人」という名前を持って、結局彼はエトランジェのように、人々の間を通りすぎていってしまったのです。人とぶつかり、愛されながらも、ついに留まるところを知らずに、すり抜けていった青年だったのです。

◇ ◇

さて、金田一他人が自ら命を絶ってから1年後に、それまで何度も各地で勉強合宿をやったグループの友人たちは、遺稿集『身も魂も』を刊行しました。

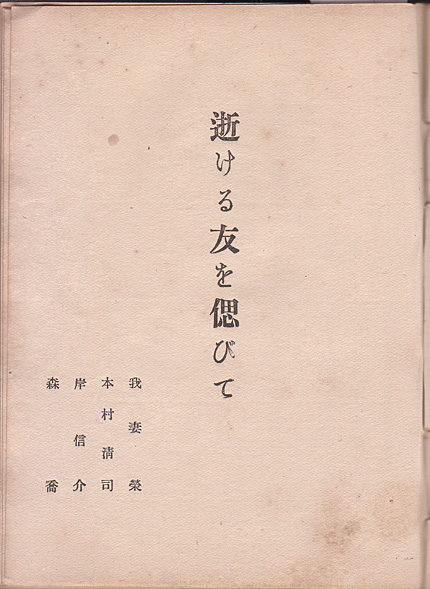

その後記「逝ける友を偲びて」のページの扉は、下のようなものです。

この左下に並ぶ友人たちの名前を見ると、金田一他人の属していたグループが、いかに凄いものだったかがわかります。

我妻栄と岸信介は、一高・東大の歴史でも語り草になるほどの、激しい首席争いを演じたことで知られています。大学一年次の二人の平均点数は、全く同点の89.1で、三位以下を大きく引き離したものでした。彼らの在学中から、「恩賜の銀時計」は廃止されていたので、最終的にどちらがトップだったかはわかりません。しかし、在学中の民法の答案があまりに素晴らしいので鳩山秀夫教授が額に入れて保存したという我妻栄は、法学者となって戦前・戦後を通じて民法の第一人者となり、岸信介は大蔵省や内務省からの誘いを断って、農商務省に入って官僚の道を歩みはじめます。

その後の岸信介は、革新官僚のエースとして戦争に向けた統制経済を中心的に計画して「総動員体制」を作り、満州に渡ってからは関東軍との密接な連携のもとに、満州の経済計画を一手にデザインしました。岸は、満州にはわずか3年いただけですが、当時の満州の実力者の呼称「二き三 すけ」(東条英機・関東軍参謀長、星野直樹・総務長官、松岡洋右・満鉄総裁、鮎川義介・日産会長、岸信介・総務庁次長)の一人に数えられてしまう実力は、単なるエリート官僚の枠に収まらないものでした。ちなみに右の絵は、安彦良和による傑作劇画『虹色のトロツキー』に描かれている、満州時代の岸信介です(「満州の精神歌(2)」参照)。

すけ」(東条英機・関東軍参謀長、星野直樹・総務長官、松岡洋右・満鉄総裁、鮎川義介・日産会長、岸信介・総務庁次長)の一人に数えられてしまう実力は、単なるエリート官僚の枠に収まらないものでした。ちなみに右の絵は、安彦良和による傑作劇画『虹色のトロツキー』に描かれている、満州時代の岸信介です(「満州の精神歌(2)」参照)。

私は先日、原彬久著『岸信介―権勢の政治家』(岩波新書)という本を読んでみたのですが、あらためてその「妖怪」「巨魁」ぶりに背筋の寒くなる思いをしたところです。

安保条約反対のデモが国会に突入しようとする1960年6月7日、東大名誉教授になっていたかつての親友・我妻栄は、朝日新聞紙上に「岸信介君に与える」という文章を発表して、岸首相の退陣を呼びかけました。

その半月後に、岸自身が辞任を決断した時、40年も前に猪苗代や伊豆の合宿でともに学んだ若い日々の思い出は、はたして彼の脳裏をかすめたでしょうか。

ということで、今日は、賢治の同級生の同級生の孫が、今の日本の総理大臣だというお話でした。

ところで金田一他人の兄の京助は、おそらく他人に関わる因縁で、一度だけ賢治と直接会っているようなのですが、次回はそのことについて書いてみたいと思います。

コメント