飯豊森

1.所在地

北上市飯豊町

2.山の概要

飯豊森は、北上市の北の端の方にある海抜132mの小さな丘です。一面に水田が広がる平野の中にあって、小さな島のようにこんもりと盛り上がった「森」を形づくっている様子は、日本の農村の典型的な「里山」の景色です。

今はこの山は北上市に属していますが、花巻市からも、すぐそこです。上の地図で、いちばん上の方を西から東へ流れている川は、北上川に注ぐ直前の豊沢川です。

花巻の中心部から飯豊森を目ざすなら、「不動橋」で豊沢川を渡って、道なりにずっと南西の方に進んでいくと、3kmほど行ったところで東北自動車道をくぐります。その高架を抜けたら、すぐ目の前に飯豊森があります。

小さな山ですが、なだらかに裾を引き、対称的に整った姿をしています。広い平地にすっきりと形を表しているので、多くの人の目に印象的でしょう。

賢治自身が、農学校の教え子を連れてこの飯豊森に登ったことを、花巻農学校大正14年(1925年)卒業生の小原忠氏が証言しています。以下、『校本宮澤賢治全集』第13巻の「月報」に掲載された小原忠氏の「山と雪と柏林と」より。

「岩手山につれてってやろう。」と宮沢先生に云われたのは花巻農学校一年生のときである。それから暫くたった大正13年の春、ある晴れた日の朝、これから飯豊森(この地方では「いでもり」と呼ぶ)に行こうと私の家に誘いに見えた。飯豊森は花巻南西約四キロ、平野部に佇立する一三一・六米の小さい山で、古い岩鐘である。(中略)

そんなことを話しているうちにやがて山に着いて、いよいよ登り始めると、意外に高く路も険しかった。中腹まで登ったら、先生はどんどん頂上目がけて駆出した。私は懸命にその後を追掛けたがせんせいはなかなか早くて追いつけない。やっとの息を切らして頂上に辿りついた。(後略)

生徒を岩手山に連れて行くための「予行演習」として、賢治はまず飯豊森を選んだわけです。上に描写されている賢治の様子を見ると、これまでにも賢治は飯豊森に登ったことはあったのでしょう。

「飯豊森」は、公式の地名としては「イイトヨモリ」と読みますが、上の文章にも出てくるように、一般に地元の方は、「イデモリ」あるいは「エンデモリ」などと呼んでおられます。「イイトヨ」が訛って「イイデ」→「エンデ」となったようにも思えますが、実はそんなに単純ではないかもしれません。

後述するように、平安時代にこの飯豊森にあった社は、「

菅原進氏は、著書『随想 アイヌ語地名考』の中で、これをアイヌ語に由来する地名であると推定しておられます。すなわちこれは、アイヌ語の「エ・エン・タィ(e・en・tay)」→「エンタィ(entay)」の転訛で、その意味するところは、「頭が・尖っている・森山」なのだそうです。上の写真は東の方から写したもので、さほど尖っているようには見えませんが、南から見ると、けっこう尖って見えるのです。菅原氏によれば、アイヌの人々はこのような形の山を尊び、「神のいる山」として信仰の対象としていたのだそうです。

ここからは余談ですが、さらに菅原氏によれば、お隣の江刺市にある「伊手(イデ)」という地名も、飯豊森が「イデモリ」とも呼ばれるように、上記と同じ語源に由来すると考えられ るそうです。では、伊手地区の場合にはどれが「頭が・尖っている・森山」にあたるのかというと、銚子山(右写真)がそれなのです。たしかにこれも、頂上がきれいに角をなし、形は対称的に整った山です。

るそうです。では、伊手地区の場合にはどれが「頭が・尖っている・森山」にあたるのかというと、銚子山(右写真)がそれなのです。たしかにこれも、頂上がきれいに角をなし、形は対称的に整った山です。

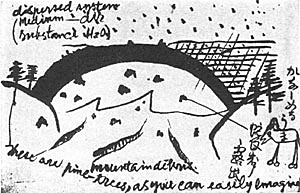

この写真は、2000年夏に賢治学会の夏季セミナーに参加した時に、種山ヶ原に登るバスの中から写したものなのですが、その車内で「江刺賢治の会」の方に解説していただいたところでは、1917 年9月2日に賢治が地質調査のために伊手を訪れて、ここから保阪嘉内に出した絵入り葉書(書簡39:左写真)にスケッチされていた山が、この銚子山だろうということでした。葉書にある地質学的注釈も、伊手から西方の銚子山を望んだものとして、正確に記載されているということです。

年9月2日に賢治が地質調査のために伊手を訪れて、ここから保阪嘉内に出した絵入り葉書(書簡39:左写真)にスケッチされていた山が、この銚子山だろうということでした。葉書にある地質学的注釈も、伊手から西方の銚子山を望んだものとして、正確に記載されているということです。

さて、「頭が尖った山」というと、生前の賢治 が描いた水彩画(下写真)のことも連想します。通称「日輪と山」と呼ばれている、幻想的な絵です。この絵が、はたして実在のどの山をモデルにしているのかという議論もいろいろとありますが、現実の山を描いたのではなくて、賢治の心の中の一つのイメージを表現したのかもしれません。

が描いた水彩画(下写真)のことも連想します。通称「日輪と山」と呼ばれている、幻想的な絵です。この絵が、はたして実在のどの山をモデルにしているのかという議論もいろいろとありますが、現実の山を描いたのではなくて、賢治の心の中の一つのイメージを表現したのかもしれません。

私はどちらかというと後者のような気がするのですが、そうすると、これは古代のアイヌの人々が「エンタィ(頭が尖った山)」を聖なる山として信仰していた心性にも、はるかにつながっているように感じられます。こんな不思議な共通性に出会うと、ユングの言うように、人間の心の奥深くには「集合的無意識」によって通底している「元型」というものがあるのかと、考えてみたくもなります。

保阪嘉内あての葉書に描かれた銚子山は、実物よりもあんまり尖っていないのですが、それでもきっとこの山の姿は、賢治にとって何か印象に残ったのでしょう。そして、上の二つの写真を比べていただいたらわかるとおり、実際の「飯豊森」と「銚子山」の形が、相似形と言ってもよいほど似ているのは事実です。

![]()

3.作品との関わり

賢治の作品の中で「飯豊森」は、「〔今宵南の風吹けば〕」(「疾中」)という詩において登場します。「・・・はた飯豊の丘かげの/東光寺よりひゞけるや・・・」という箇所がそれで、固有名詞で記されているわけではないのですが、一面に平野の広がる飯豊地区で「丘」と言えば、飯豊森以外にありません。

この詩は賢治が病の床に伏している時のもので、みぞれの降る夜に遠くから聞き慣れぬあやしい鐘の音が聴こえてきて、いったいどこから響いてくるのだろうと、不安を感じつつ訝っているところです。あるいはこの鐘は、賢治の幻聴なのかもしれません。

東光寺は、豊沢町の賢治の家から7kmほど南西の北笹間地区にある曹洞宗のお寺ですが、飯豊森からは西へ2km以上離れていて、「飯豊の丘かげ」というにはちょっと無理がある感じです。しかしおそらく賢治の頭の中では、花巻の南の果てというとまず思い浮かぶランドマークが、この飯豊森だったのでしょう。

飯豊森そのものが出てくる作品はこの一つだけのようですが、この地区の地名としての「飯豊」は、他のいくつかの作品に出てきます。

一つは、「三三一 凍雨」(『春と修羅 第二集』)で、晩秋の寂しい風景の描写の最後の部分です。「・・・北は鍋倉 円満寺/南は太田 飯豊 笹間/小さな百の組合を/凍ってめぐる白の天涯」。

いずれの地名も、花巻の周囲に広がる田園地帯のもので、賢治はおそらく町なかの高台にある農学校から、はるかにこれらの集落を見渡しているのでしょう。

もう一つは、1928年の大島~東京旅行から帰ってまもない6月下旬に書かれた「〔澱った光の澱の底〕」です。東京の暮らしに疲れて花巻に戻った賢治は、故郷の風景に心も洗われるような思いを謳い、あらためて農民のために自らを捧げようと誓います。

「・・・さああしたからわたくしは/あの古い麦わらの帽子をかぶり/黄いろな木綿の寛衣をつけて/南は二子の沖積地から/飯豊 太田 湯口 宮の目/湯本と好地 八幡 矢沢とまはって行かう・・・」。

やはりここでも「凍雨」と同様に、花巻の周囲をめぐる田園地帯の名前が、順に列挙されます。「物見崎」のある二子地区も出てきます。

この時は本当にやる気に燃えていた賢治でしたが、疲労の蓄積していた彼を、まもなく結核が襲ったのでした。残念ながらこの日の決意は、結局果たされませんでした。

このように、飯豊を含む花巻の周囲の村々の名前が、一括された形で繰り返し作品に登場するのは、実際に賢治がこれらの地区を巡り歩いて、農業指導にあたった経験が何度もあったからでしょう。たとえば年譜によれば、1924年3月末の日曜(30日?)に賢治は、元教え子の照井謹二郎とともに農事講演の打ち合わせのために、飯豊、笹間、太田の各村役場をまわり、道すがら農民に稲作の指導もしたという記録があります。

この時の賢治は、道を歩きながら口笛で「精神歌」や「種山ヶ原」を吹いたり、時に「ほうほう!」と叫んだりという様子だったと照井は書き残しています。きっとこういった巡回指導は、賢治にとっても本当に楽しくやりがいのある仕事だったのでしょう。

そして、このように農民の中に入って懸命に働いた頃の記憶は、病床についてしまった晩年の賢治にとって、何ものにも代えがたい思い出だったに違いありません。

花巻の南郊外に青々と広がる水田と、その中に美しい形を見せる飯豊森の姿も、その思い出とともにあったでしょう。

![]()

4.宗教的由緒

飯豊森の南東側にある登り口には、右写真のような歌碑が建っています。

飯豊森の南東側にある登り口には、右写真のような歌碑が建っています。

千代かけて飯豊森の峯高く

里の守り神ぞまします

この小さな山に祀られてきた「里の守り神」とは、いったいどんな神様だったのでしょうか。

歴史的ににまず最初に考慮すべきは、先にも少し触れたように、927年頃までに編纂された『延喜式』の「神名帳」に、「和我叡登誉(挙)神社」として記載されている社が、この飯豊森にあったと推測されていることです。

『延喜式』の「神名帳」とは、当時の全国の神社を、伊勢神宮を頂点として、官幣社、国幣社・・・と序列体系化したもので、全部で3132座の神々が収録されています。ここに収められた神社は、古代からの伝統と格式を有するものとみなされ、現在も「式内社」と呼ばれています。

岩手県内には12の式内社がありますが、その中で「和我叡登誉(挙)神社」に関しては、それがどこに存在したのかということについて、実はまだ完全には議論の決着がついていません。飯豊森にあったとする説のほかに、胆沢郡衣川村の月山神社がそれだとする説もあります。

しかし、『北上市史』(北上市史刊行会)は、「(和我叡登挙神社が)今の飯豊森であることは、周辺の古墳の存在や、須恵器、土師器片の散布、土塁等の現存から実証される」と述べています。(『北上市史』第二巻p.111)

飯豊森の社が古代における和我叡登誉神社だったとすれば、これは紫波町にある志賀利和氣神社に次いで、全国で北から二番目の式内社ということになります。現在の様子からはちょっと想像できないのですが、実はこの小さな山は、非常に由緒正しい格式のある霊地だったわけです。

ところで、このあたりの土地に朝廷の勢力が及んだのは、

アテルイらの降伏以降、田村麻呂は現在の水沢市のあたりに胆沢城を、盛岡市のあたりに志波城を造営して、新たな征服地の支配を固めていきます。 804年には、「磐井」・「江刺」・「胆沢」の「胆沢三郡」が置かれ、さらに811年にはその北に、「和我」・「稗縫」・「斯波」の「志波三郡」が立郡されました(参考:「『奥六郡』と呼ばれた岩手」)。

律令制の支配が確立されるとともに、かつて蝦夷と呼ばれ、この地に先住していた人々は、「俘囚」という身分に組み入れられていきます。しかし、7~8世紀から続く蝦夷首長層の権力構造はその後も基本的に継承され、中央の朝廷も実態としては、彼らの支配力に依存していたと言われています(『岩手県の歴史』,河出書房新社)。

飯豊森が、延喜式神名帳に「和我叡登誉神社」として登場するのは、そのわずか100年あまり後のことなのです。令制下になっても地域の支配構造が存続していたように、土地の信仰も、そこに住みつづけている人々によって、継承されていたでしょう。

アイヌ語に由来すると思われる「エトヨ」の丘に、こうして神は祀られつづけていったのではないでしょうか。

![]()

上の歌碑の横を通って林の中へ進んでいくと、右写真のように飯豊森の登り口になっていて、ゆるやかな階段が続いています。しばらく登ったところで道は二股に分かれて、右の方を進むと、頂上に向かいます。

上の歌碑の横を通って林の中へ進んでいくと、右写真のように飯豊森の登り口になっていて、ゆるやかな階段が続いています。しばらく登ったところで道は二股に分かれて、右の方を進むと、頂上に向かいます。

木々はそれほど密には繁っておらず、明るい道が続きます。 途中には「月山三山」と刻まれた石の供養塔なども建っていました。

10分もかからずに頭の上が開けてきて、まもなく小さな広場になった頂上に着きました。

広場の奥には、右写真のような小さな祠が建っていました。案内図によるとこれは「観音堂」で、横の方には「観世音」と刻まれた大きな石塔が二つ立っています。

広場の奥には、右写真のような小さな祠が建っていました。案内図によるとこれは「観音堂」で、横の方には「観世音」と刻まれた大きな石塔が二つ立っています。

頂上広場の周囲にはこの他に、「月山 羽黒山 湯殿山」と刻まれた出羽三山の石塔や、文化5年(1808年)の銘のある「大念佛供養塔」などが建てられていました。地図では山頂に鳥居のマークが付いている飯豊森ですが、この頂上の空間は、実際には「仏教的なゾーン」という感じです。

杉の木立の間から北の方を見ると、眼下には「富士大学」と屋根に大きく書かれた校舎があり、そしてその向こうには花巻の市街が広がっていました。

頂上を後にして、もと来た道を少し下ってから、分かれ道のところでさっきと別の方に進むと、道の傍らの山腹に、こんどは「山神」と刻まれた立派な石碑が祀られていました(右写真)。

頂上を後にして、もと来た道を少し下ってから、分かれ道のところでさっきと別の方に進むと、道の傍らの山腹に、こんどは「山神」と刻まれた立派な石碑が祀られていました(右写真)。

高さはだいたい1mくらいでしょうか、石にはどっしりとした存在感があり、その表面に刻まれた文字も雄渾で、見事な碑です。

ところで、「山神」とはいったいどんな神様なのでしょうか。

柳田国男は、処女作『後狩詞記』において、「実のところ私はまだ山ノ神とはいかなる神であるか知らないのである」と告白するところから出発し、最終的には『先祖の話』において、「循環去来する田の神と山の神が、実は人々の祖先の霊なのである」という祖霊信仰論に行き着きます。つまり、亡くなった人々の魂は、長い年月(たとえば33年)の経過によりもとの個性を失って、「ご先祖さま」などと呼ばれる集合的存在に溶け込んでいき、春には里に下りてきて田の神になり、秋には山に帰って山の神になり、里人の生活を見守りつづけるというのです。

さて、「飯豊」という地名には、文字どおり稲の豊作への願いが込められているのでしょう。福島県の飯豊山をはじめ、全国各地に「飯豊神」という農耕神の痕跡はあります。北上の飯豊地区でもこのような「田の神」が信仰されていたとすれば、飯豊森の山上に、その神と対になる存在(そして本質的には同一物)としての「山の神」が祀られているのは、柳田の理論にぴったりと合う感じもします。

「飯豊」という名前と「山神」を、まずとにかく結びつけてみると、このような解釈も思い浮かびます。

しかし、飯豊森の由緒をもう少し考えると、やはりこんなこじつけではしっくりきません。なんと言ってもこの山は、「和我叡登誉神社」の名が記されるほんの100年前まで、蝦夷の世界の只中にあって、固有の信仰を従えていたと思われるのです。それをこんなにもっぱら「ヤマト」的・「弥生」的・「常民文化」的な文脈だけで片づけるわけにはいきません。柳田が論じた「常民」の世界の外側には、マタギや焼畑農耕民など多様な異なる人々の世界が存在し、そこにまた別の「山の神」信仰が生きていることを、その後の民俗学は明らかにしてきたのです。

飯豊森は、はるか昔におそらくアイヌ語を話す人々の間で、「頭が・尖っている・森山(e・en・tay)」=聖なる山として尊崇を受けていた可能性があります。現在もこの山に祀られている「山の神」のルーツには、はるか昔のこのような、アイヌ~蝦夷的信仰も、流れ込んでいるのではないでしょうか。

そう思ってあらためてこの「山神」の石碑を眺めると、偶然にも碑の姿は、「頭が尖った山」の形をしているではありませんか。

また私は、この立派な「山神」の石碑は、本来はこんな山腹の路傍に置かれるべきものなのかとも、不思議に思いました。本当はこの神こそが、飯豊森の山頂に鎮座していたはずではないでしょうか。

ここからすぐ北の太田地区には、坂上田村麻呂がこのあたりを平定した時に観音像を奉納したという伝説を由来とする、清水寺というお寺があります。これ以外にも、田村麻呂と関連があるとされる観音堂が岩手県内には数多くあることを思えば、現在の観音堂を中心とした山頂の「仏教的ゾーン」というのは、その昔には、征服者の側の権威を象徴する意味あいがあったのかもしれません。

アテルイが静かに投降したように、古代の「山の神」も、頂上から下りて山腹に身を移したのではないかと、私は考えてみたりします。

蝦夷からヤマトに世の中が変わっても、その神は「千代かけて」、里を見守りつづけたのでしょう。

![]()