物見崎

1.所在地

北上市二子町 字宿

2.山の概要

北上市の北部、北上工業団地の近くにある海抜110mほどの小山です。花巻市の方から北上川西岸に沿って南下していくと、市境を越えてまもないあたりにあります。

山の東側の、北上川との間の段丘には、今はコンクリート工場が建っていて、上の写真で見えるセメントサイロがその一部です。しかし「物見崎」という名前から想像すると、昔はおそらくこの丘は直接北上川に接していて、隆起部は「崎」のように、川に突き出していたのではないでしょうか。

冒頭に掲げた写真は、対岸にあたる北上川東岸の「舟渡」のあたりから写したもので、これくらい 離れて見ると、小さいながらもそれなりに「山」らしい形をしています。しかし、此岸から全体像を眺めようとしても、左写真のように、木の茂った「森」に見えるのがせいぜいといったところです。これは南東側の道路から見た様子なのですが、「崎」として北上川に突き出していたとすれば、この右側のあたりが川との接触面になります。

離れて見ると、小さいながらもそれなりに「山」らしい形をしています。しかし、此岸から全体像を眺めようとしても、左写真のように、木の茂った「森」に見えるのがせいぜいといったところです。これは南東側の道路から見た様子なのですが、「崎」として北上川に突き出していたとすれば、この右側のあたりが川との接触面になります。

山の登り口は、上写真で右奥に延びていく道路沿いにあります。木々にかくれてわかりにくいところに、「物見ヶ崎登口」という右写真のような木製の標識がひっそりと立っていて、その横から山頂へと石段が続いていました。

山の登り口は、上写真で右奥に延びていく道路沿いにあります。木々にかくれてわかりにくいところに、「物見ヶ崎登口」という右写真のような木製の標識がひっそりと立っていて、その横から山頂へと石段が続いていました。

登り口の「金毘羅山」と書かれた鳥居をくぐって石段を登っていくと、ほどなく頂上に着きます。山頂は小さな広場になっていますが、周囲はうっそうとした木々に覆われているので、「物見」という名前に反して、下界の景色はまったく見えません。しかしこれも、その昔にはもっと木は少なくて、ここから北上川の様子が一望のもとに見渡せたではないかと思います。

この山から道路を隔てて南には、中世における和賀氏の居城であった二子城(飛勢城)址があります。鎌倉時代中期から室町時代にかけては、このあたりが一つの政治的中心地になっていたのです。

![]()

3.作品との関わり

物見崎は、賢治の作品には一度も登場しません。また、賢治の伝記的事項においても、彼がこの山を訪れたという記録はありません。

そうすると、いったいどういう経緯で賢治はこの「物見崎」を知り、それを「経埋ムベキ山」に選ぼうとまで思ったのかということが大きな疑問になります。

ここで、物見崎そのものではありませんが、そのごく近辺に、賢治の作品と興味深い関わりを持った場所があります。

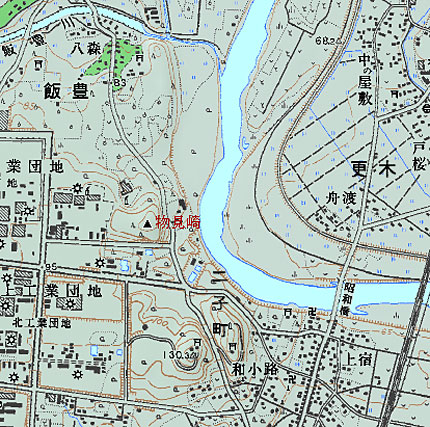

上の地図を見ていただくと、物見崎の対岸には「舟渡」という地名があります。そしてその名前が示唆するとおり、昭和の初めまでこの場所は、北上川の渡し場になっていました。

実はこの渡船場は、賢治の「ざしき童子のはなし」の、最後の第四エピソードの舞台として設定されている場所なのです。作品の中には、「更木」という渡船場の北西側にある実在の集落の名が登場しますし、「朗明寺の淵」とされているのは、更木の対岸にある「永明寺」というお寺の一字を換えたものだろうと、天沢退二郎氏は推定しておられます(新潮文庫版『注文の多い料理店』注解)。

ちなみに、上の地図で永明寺は、昭和橋の南詰め西側の卍印にあたります。一般に、川がこのように大きくカーブする所では、遠心力のためにその外周側の川底が削られて深くなるものですが、その例にもれず永明寺の所で北上川は確かに淵になっていて、地元では「

いくら作品の舞台に設定したとはいえ、賢治にとってさほど土地勘のないはずの場所で、ここまで地名や地形が一致していると、この話は賢治が一から独自に創作したと考えるよりも、実際にこの地に存在していた伝承を下敷きにして作品化したと考えた方が、自然な感じがします。何よりも、この作品の書き出しは「ぼくらの方の、ざしき童子のはなしです」となっており、素直に読めばここで彼は、地元の伝承を紹介しようとしているわけです。 実のところ、私は物見崎を対岸から撮影するために舟渡地区を自転車で走っている時に、北上市が立てた右写真のような説明板を、たまたま見つけました。ここでは賢治の作品については全く触れずに、しかし内容は同じ話が、純粋にこの地区の民話として下記のように紹介されています。

実のところ、私は物見崎を対岸から撮影するために舟渡地区を自転車で走っている時に、北上市が立てた右写真のような説明板を、たまたま見つけました。ここでは賢治の作品については全く触れずに、しかし内容は同じ話が、純粋にこの地区の民話として下記のように紹介されています。

座敷ぼっこ

昭和橋のかかっている所は、昔、二子と更木を結ぶ渡船場になっていました。

ある夜ふけ、誰か舟を呼ぶ声がしたので渡しが起きてみると、外は十七夜の月が空にあり白昼のようでした。よく見ると、紋付羽織に両刀をさしはかま姿の稚児侍が一人、二子側の岸に立っていました。

「お渡りか。」と聞くと、

「頼む。」と言い、

「今時分でどこへ行きなさる。」と聞くと、

「二子の笹田に長くいたが、つまらなくなったので更木の斉藤屋敷へいくつもり。」と言いました。

この者は“南部の座敷わらし”と呼ばれ、座敷を掃く音をさせたり、みんなにまぎれこんで遊びたわむれたりするが、この者の訪れた家はとにかく福徳長者になるといわれ、斉藤家でもずいぶん栄えたそうです。

平成元年三月 北上市

これを見ると、実際にこの地区にはもともとこのような伝承があったのではないかという気が、ますますしてきます。

これまでの賢治研究において「ざしき童子のはなし」をめぐる議論は、出発点における佐々木喜善の「民俗学らしい詮議でなく、もう一歩深く進み出た詩の領分のもの」(『雨窓閑話』,1928)という評価を継承して、そこに展開する賢治ならではの物語性や異界の様態など、童話作家賢治の「作品性」の方に、つねに力点が置かれていました。時にこれが一つの民俗伝承として論じられることがあっても、柳田国男や佐々木喜善の影響について考察されるにとどまり、賢治がどのようにして、この作品の題材となるフォークロアに出会ったのかという事柄に関しては、あまり検討されてこなかったように思います。

しかし、たまたま物見崎を訪ねてみて私は、賢治はいつ、いかにして、当時は二子村と呼ばれたこの地区の伝承に触れたのだろうか、という点に強く関心をいだくことになりました。「ざしき童子のはなし」という作品が誕生する背景には、何か賢治にとってきっかけとなる出会いがあったのではないかと思うのです。

その問題に立ち入る前に、ここで例によって、物見崎という山の宗教的背景について、見ておくことにします。

![]()

4.宗教的由緒

物見崎の登り口には、「金毘羅山」という古びた看板のついた鳥居が建てられています(右写真)。

物見崎の登り口には、「金毘羅山」という古びた看板のついた鳥居が建てられています(右写真)。

これをくぐって石段を登っていくと、その山頂には、また「金毘羅塔」と刻まれた大きな石碑が立てられ(下写真)、横には文化13年(1816年)の銘がありました。

この山には、とくに社殿はないのですが、全体としては金毘羅権現を祀った山のようです。

金毘羅さんは、讃岐国琴平の金刀比羅宮を本宮とする航海安全の神様です。海のないこんな内陸部の山に、なぜ金毘羅さんが祀られているのかちょっと不思議ですが、考えてみると、この山の麓の北上川では、江戸時代には盛んに舟運が行われていたのです。

南部藩が大量の廻米を効率的に江戸へ輸送する必要から発達した北上川の水上運送は、特に幕末期には隆盛を極めていました。最盛期には、藩の御用船と民間船を合わせると、実に500艘以上、1000艘近くの舟が、北上川を往来していたといわれています(参考リンク:「北上川の舟運」「小繰舟とひらた舟」~岩手県立博物館HPより)。

物見崎のあたり、すなわち北上市(旧黒沢尻)以北の航路は、「小繰舟」と呼ばれる比較的底の浅い舟が使われていましたが、それでも一艘に米俵を100俵、つまり約6.5tは積んでいたということです。これだけの積み荷と人々が毎日のように移動するわけですから、その安全を神に祈るのも当然のことでしょう。

この物見崎が舟運と関係があったとすると、その「物見」という名前から推測されるのは、この高台が北上川の上流・下流の状況を見渡すのに絶好のポイントにあったために、ここは舟の安全航行を監視するための拠点としての役割を担っていたのではないかということです。そうだったとすれば、その場所に航行安全の神様である金毘羅さんを祀るようになったというのは、ごく自然な展開です。

たとえば日本海側の酒田でも、北前船の安全な航海のために船頭たちが気象条件や海の様子の観察場所として利用した「日和山」という山に、「金毘羅神社」が現在も残っていますが(酒田市HP「日和山公園」参照)、これと同じパターンで生まれた金毘羅信仰でしょう。

またもしかしたら、「物見崎」という地点の意味は、「山から舟を見守る」という方向のベクトルだけではなかったかもしれません。そもそも讃岐の金刀比羅宮の発祥は、その鎮座する象頭山という山が、瀬戸内海の各所から視認しやすく、海を航行する船にとって格好の目印になっていたところに由来していました。常に船から見られていた山だったので、いつしかその山は船頭たちにとって信仰の対象になっていったのです。

一方、上の地図で北上川と物見崎の関係を見ると、北から流れてきた北上川が、ほとんど直角に東へと向きを変える場所に、ちょうど物見崎は位置しています。盛岡の方から川を下ってきた小繰舟は、岸にぶつからないためには、まさに物見崎を重要な目印にして、左に大きく艪を操作して方向転換をする必要があったでしょう。すなわちこの物見崎は、逆に「舟から山を見る」という方向性においても、重要な役割を担うポイントだった可能性があります。

さらに前述のようにこの山の麓には、江戸時代から昭和の初めまで、多くの人に利用される渡船場があったのです。そうすると物見崎の金毘羅さんには、川の渡し船の安全もあわせて祈願されていたのかもしれません。

物見崎の金毘羅権現は、もとはこのような水運関係者の信仰からこの山に祀られるようになったのでしょうが、全国的な傾向として、金毘羅さんは「水の神」という役割が敷衍され、一般に「農業神」として信仰されるようにもなっていきます。物見崎の山頂にある「金毘羅塔」(右写真)には、文化13年(1816年)の銘とともに、「二子村宿講中」が奉納したことが刻まれていますが、近所の村人たちが共同の負担で塔を建てていることからすると、幕末にはこの山は、広く地域の一般住民の尊崇も集めていたのだろうと思われます。

物見崎の金毘羅権現は、もとはこのような水運関係者の信仰からこの山に祀られるようになったのでしょうが、全国的な傾向として、金毘羅さんは「水の神」という役割が敷衍され、一般に「農業神」として信仰されるようにもなっていきます。物見崎の山頂にある「金毘羅塔」(右写真)には、文化13年(1816年)の銘とともに、「二子村宿講中」が奉納したことが刻まれていますが、近所の村人たちが共同の負担で塔を建てていることからすると、幕末にはこの山は、広く地域の一般住民の尊崇も集めていたのだろうと思われます。

先に述べたように、物見崎の麓の渡し場近くには、「

![]()

5.斎藤貞一という教え子をめぐって

さて、物見崎と賢治の出会い、そして童話「ざしき童子のはなし」の考察に戻ります。

賢治は、1926年2月に刊行された『月曜』という雑誌に、この「ざしき童子のはなし」を発表しています。

そこで、『新校本全集』第十六巻の「年譜篇」を開いて、この1926年2月から逆にさかのぼって、賢治の動静を追ってみることにしました。すると、「1925年12月下旬」の項に、「石川善助、森佐一の訪問をうけ」、「座敷童子の怪異を語りあう」との記事が残されています。雑誌投稿との時間関係から推測すると、この頃には賢治はすでに「ざしき童子のはなし」を書き上げていたか、その最後の仕上げに取り組んでいた時期なのではないかと思われます。座敷童子のことで頭がいっぱいで、訪問客にも語って聞かせたのでしょう。

賢治が座敷童子に関する民俗伝承に自ら直接触れる機会があったとすれば、これよりもさらに以前ということになりますから、ここからまた「年譜篇」をさかのぼって記事を追っていきました。すると、「1925年6月27日」の項に、「和賀郡二子村の斎藤貞一に返書(書簡208)。」という一文があるではありませんか。

急いで第十五巻の「書簡」を調べてみると、斎藤貞一の住所は、「和賀郡二子村宿」となっています。これは、まさに物見崎の所在地そのものです。

斎藤貞一は、賢治の農学校の教え子の一人でした。1922年に稗貫農学校に入学していますが、その年の11月に関節炎を病み、学業もままならず1924年8月まで入退院を繰り返すことになります。

さてその斎藤にあてた、問題の「書簡208」は、下記のようなものです。

お便りありがたうございました。

あなたもご病気がすっかり快くおなりでほんたうに結構です。何かからだをひどく使はないでできる技術的な仕事をと思って考へてゐますが、そしてこれからのいよいよ専門化する農業分科の中にはさういふものも当然あるとは思ひますが、も少しお待ち下さい。わたくしも来春は教師をやめて本統の百姓になります。百合も咲き鳥も流れる夏の盛りになりました。ご自愛を祈ります。

六月廿七日

最後のところがやっぱり賢治らしいですね。それはともかく、文面からは、次のような事がわかります。まず、賢治のこの書簡は斎藤から受け取った「お便り」の返事として書かれたこと、その斎藤からの便りには、自分の病気が回復したことが書かれ、さらに(とはいえ健康体ではない)自分にもできそうな仕事について、何らかの相談が書かれていたこと。

ここまでは、特に異論もないことと思います。ここで私は、一つの推測をしてみます。それは、斎藤が賢治に自分の将来の仕事について相談をしたのは、この時の手紙が初めてではなかったのではないか、ということです。

「何かからだをひどく使はないでできる技術的な仕事をと思って考へてゐますが……」という賢治の答えは、初めて突然に相談を受けた人の返事には見えません。すでにそれまでにも何らかの話を聞いており、賢治の頭の中には多少とも考慮があったので、この時点で「考へてゐますが……」と進行形で書かれているのでしょう。

すると次の問題は、斎藤がその手紙以前に賢治に仕事の相談をしたのは、いつどのような形でだったのか、ということになります。一つの可能性は、やはり手紙で行ったということです。しかし、賢治から斎藤にあてた書簡は、上記の208以前には残っていません。手紙で相談を受けながら返事を出さなかったということは、賢治の性格からは考えられません。

手紙以外の方法となると、そもそもこんな重要な相談において最も自然なやり方ですが、直接に会って話したということが考えられます。この場合、二人がどこで会ったのか、ということが次の問題になります。

斎藤が健康であったなら、農学校で話し合ったと考えるのが当然ですが、関節を傷めて少し前まで入退院を繰り返し、「すっかり快くなった」という報告さえ、手紙で知らせている状況です。7kmほど離れた花巻農学校まで歩いて行くのは、「快くなった」と言える前の彼の健康状態では、無理だったのではないでしょうか。

そこで、私はもう一つ推測をしてみます。書簡よりもしばらく前の時期、たとえばこの年の春頃に、賢治は斎藤の自宅を見舞いのために訪問し、そこで話し合いが持たれたのではないか、ということです。

これは、教師としての賢治の生徒との付き合い方からは、十分に想像されることです。また妹を亡くした体験もあってか、病気の人に対する賢治の同情はとりわけ篤く、同僚の奥寺五郎が結核のために退職すると毎月自分の月給から30円を届けたり、堀籠文之進の子供が病気になった時には飴を持って何度も見舞ったりしています。

さらに賢治と斎藤貞一の関わりはこの書簡の後も続き、上記の職業問題に関して1927年には、「外国の例で勘定係りという仕事があるがそれはどうか」と提案したり(書簡226)、1929年には賢治の病気の見舞い状を斎藤が出したことに対して返事を書いたり(書簡248)、賢治最期の年となる1933年に年賀状を出したり(書簡443)、晩年まで二人の交流は行われていました。不幸にしてあまり学校には来られなかった斎藤ですが、数多い教え子の中でも、賢治が特に目をかけた一人だったと言ってよいでしょう。

そのような教え子斎藤だったのですから、賢治が自宅を見舞うということもあって当然だったろうと、私は思うのです。

さて、この私の推測が当たっていれば、賢治は物見崎のほんの麓まで、出かけていったことになります。斎藤の家で二人は、最近の病状や今後の仕事についてひととおり話し合ったあと、雑談の中では、近所にある金毘羅さんの山について、話題になったかもしれません。そして何よりも、この機会に、村に伝わる座敷童子の伝説の話が出てきたのではないでしょうか。

もともとこの二子地区は民俗伝承の豊富な土地だったようで、永明寺の角の「

斎藤は、童話を書いているというこの恩師のために、地元に残るこのような話をあれこれと紹介したのではないでしょうか。その中で賢治は、近くの渡船場にまつわる座敷童子の話を耳に止め、すでにそれまで柳田国男や佐々木喜善の著作に刺激を受けていたものですから、それを「ぼくらの方の、ざしき童子のはなし」として、公に発表する気になったのではないでしょうか。

以上は、あくまで私の勝手な想像にしかすぎません。しかし、「ざしき童子のはなし」発表の前年に、その伝承地に住む教え子と賢治が接触を持っていたということは、注目しておいてよい事実だと思います。

「物見崎」が、その名前のように、もしも二人のやりとりを目撃していたのなら、ぜひとも聞いてみたいところです。

物見崎の登り口