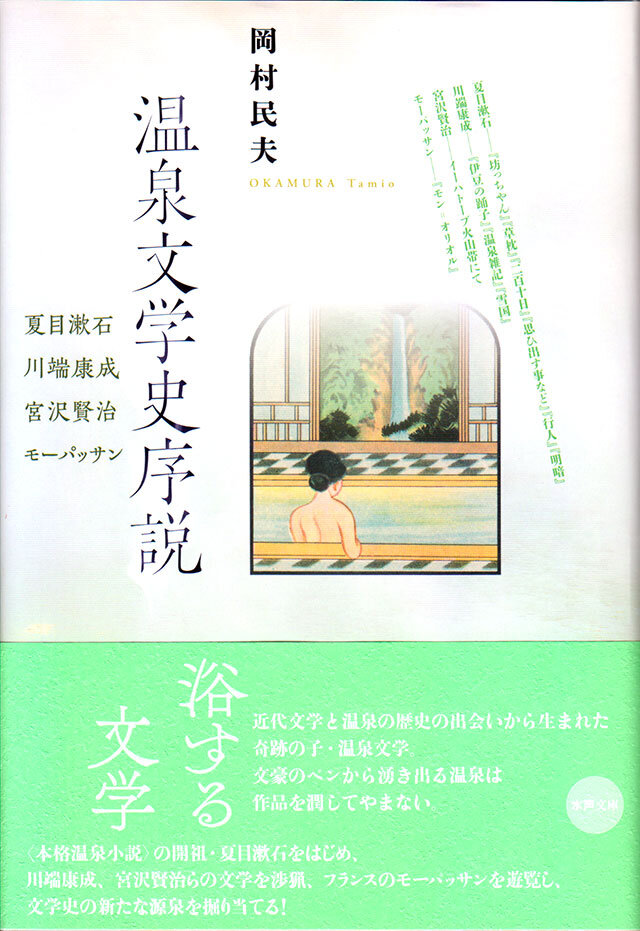

岡村民夫さんの新著『温泉文学史序説』(水声社)を読みました。

|

温泉文学史序説 岡村民夫 (著) 水声社 (2024/11/7) Amazonで詳しく見る |

岡村さんは、2008年にも賢治と温泉の関わりに鋭く切り込んだ『イーハトーブ温泉学』を上梓され、また2020年に刊行して宮沢賢治賞を受賞した『宮沢賢治論 心象の大地へ』でも、「大地の設計者 宮沢賢治 温泉を中心に」その他の章で、「装景」等の視点から「賢治と温泉」を追究しておられましたが、今度はこれらをさらに普遍化して、日本における「温泉文学史」の誕生を、高らかに宣言する書となっています。

本書で主に取り上げられる作家は、夏目漱石、川端康成、宮沢賢治、ギー・ド・モーパッサンの四名ですが、各章の冒頭では、それ以外の作家による温泉文学も時代に沿って網羅的に紹介されていて、近いところでは『テルマエ・ロマエ』のヤマザキマリさんにまで及んでいます。

ところで岡村民夫さんが、この本において「本格温泉小説」の条件として提示しておられるのは、「モデルとなった温泉の特徴が物語展開と濃密に絡まりあっていたり、イメージの豊かな展開につながっていたりすること」(本書p.33)です。これは、何か論理的な根拠以前に、本当に温泉が好きだったらしい夏目漱石や、同じく温泉愛のあふれる岡村民夫さんとして、どうしてもこだわるところなのでしょう。

ですから、たまたま温泉が物語の舞台となっているだけでは、どんな有名作品でも「本格温泉小説」としては認められず、明治のベストセラーだった徳冨蘆花の『不如帰』や尾崎紅葉の『金色夜叉』は、それぞれ伊香保温泉や熱海温泉で重要な場面が繰り広げられるにもかかわらず、ここには入ってこないのです。

さて、岡村さんによって、近代日本における「本格温泉小説」の栄えある創始者と認定されたのは、ほかならぬ夏目漱石でした。漱石は1906年(明治39年)に、『坊っちゃん』『草枕』『二百十日』という、それぞれ温泉が重要な要素となっている三篇の中編小説を発表しますが、これこそが岡村さんの言う漱石の「温泉三部作」であり、これによって真の温泉文学が誕生したのです。

その後の漱石の作品では、『思ひ出す事など』『行人』『明暗』も取り上げられます。『明暗』において、温泉というトポスが担う重要性と深さは、確かに計り知れないもので、この作品が未完に終わってしまったのが、つくづく惜しまれます。

漱石の次の章では、「本格温泉小説」の「中興の祖」として、川端康成が論じられます。言わずと知れた『伊豆の踊子』と『雪国』です。

岡村さんによれば、「夏目漱石に比べ、概して川端康成の叙述はさほどフィジカルでなく、より主情的、感覚的、詩的で、省筆が多く淡白だ」ということで、作品から温泉の具体的な情景はわかりにくいのですが、「彼の主情的・散文詩的叙述はしかるべき空間関係に裏打ちされ、物語と相関しながら身体感覚に訴える」ところが、「本格温泉小説」たる所以です。

夏目漱石も川端康成も物語を温泉場の形状と有機的に相関させるとともに、〈水〉を中心とした諸イメージの変奏や複合によって物語を裏打ちし、温泉を内在的に表現することができた。

(本書p.141)

次の章では、宮沢賢治が取り上げられるのですが、ここでは賢治と岩手県内の温泉との関わりが、「民俗的な層」「地学的な層」「モダンな層」という三つのレイヤーに分けて論じられます。

個人的に非常に感銘を受けた知見として、1931年1月に花巻温泉が発行した 「花巻温泉ニュース」には、英語とエスペラントによる花巻温泉の広告文が掲載されているということなのですが、そのエスペラント版の文章には、賢治がエスペラントを書く際にしばしば犯していたスペルミス(英語の綴りに影響されて母音の文字を間違える、j とすべきところを y にしてしまう)が見られる、という指摘がありました。この誤りの特徴をもとに、岡村さんは当該エスペラント訳を行ったのは賢治その人だったのではないか?との仮説を提示しておられるのですが、これぞまさに岡村さんの緻密なフィールドワークの成果と言える発見でしょう。

その時期としては、賢治が病床にあった頃かと思われますが、誰かが賢治に依頼したのでしょうか。賢治の「一九三一年度極東ビジテリアン大会見聞録」という断片は、花巻温泉で開催されるという設定になっていて、作品中にエスペラントの会話が出てくるところもあるのですが、まるで物語の世界と現実の世界がつながっているような、不思議な錯覚に襲われます。

そして最後の章では、西洋における「本格温泉小説」の代表として、モーパッサンの『モン=オリオル』という長編小説が取り上げられます。そもそも18世紀のヨーロッパにおいて、海水浴や温泉療法が健康と娯楽のために流行してブームとなっていたことが、夏目漱石にも影響を与えていたようなのですが、そのような「本場」の温泉文学が紹介され、日本のそれと比較されています。

本書で紹介されている作品のモデルになった各地の温泉については、親切で詳しい紹介が付けられており、岡村さんも書いておられるように、読者が「文学ツーリズム」を行うための格好の手引書にもなっています。私も、『草枕』のモデルになった熊本の小天温泉や、『伊豆の踊子』の湯ヶ島温泉に、ぜひとも行ってみたくなりました。

そしてこの本の最大の魅力は、非常に綿密にフィールドワークや歴史的および文化的考察が積み重ねられた、大真面目な研究書であると同時に、どこか飄々として脱力した味わいがあって、読み物としても掛け値なく面白いところです。真面目でいながら飄々として……というのは、岡村さんご自身のお人柄のようでもあります。

そしてその根底からひしひしと伝わってくるのが、岡村さんの「温泉愛」です。本書の「あとがき」には、「コロナ禍の最中は温泉旅行が憚られたので、都内の銭湯巡りをしていた」とありますが、今頃はまた各地を旅しておられるでしょうか。

岡村民夫さん、素晴らしいご著書をどうもありがとうございました。

コメント