「雁の童子」というお話は、「父と子の別離」という問題を、大きなテーマとしているように思われます。

物語の終盤で、童子とその養父である須利耶圭は、発掘された遺跡に向かいながら、次のような会話をかわします。

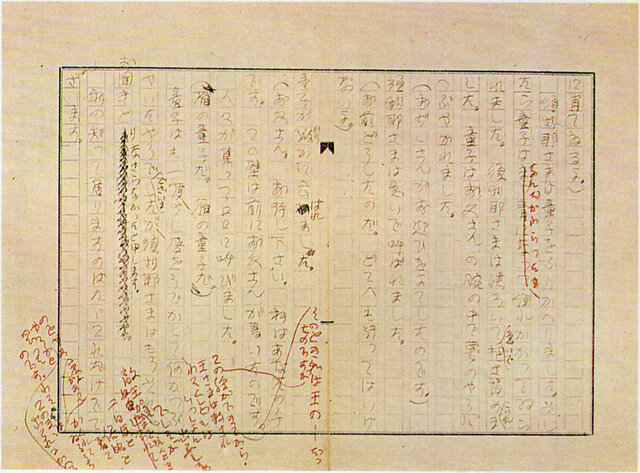

須利耶さまが歩きながら、何気なく云はれますには、

(どうだ、今日の空の碧いことは、お前がたの年は、丁度今あのそらへ飛びあがらうとして羽をばたばた云はせてゐるやうなものだ。)

童子が大へんに沈んで答へられました。

(お父さん、私はお父さんとはなれてどこへも行きたくありません。)

須利耶さまはお笑ひになりました。

(勿論だ。この人の大きな旅では、自分だけひとり遠い光の空へ飛び去ることはいけないのだ。)

(いゝえ、お父さん。私はどこへも行きたくありません。そして誰もどこへも行かないでいいのでせうか。)とかう云ふ不思議なお尋ねでございます。

(誰もどこへも行かないでいゝかってどう云ふことだ。)

(誰もね、ひとりで離れてどこへも行かないでいゝのでせうか。)

(うん。それは行かないでいゝだらう。)と須利耶さまは何の気もなくぼんやりと斯うお答へでした。

童子も須利耶圭も、どちらもお互いに離れることを望んでいないようですが、二人の言葉には、埋めようのないすれ違いがあります。

最初に須利耶が、「お前がたの年は、丁度今あのそらへ飛びあがらうとして羽をばたばた云はせてゐるやうなものだ」と言うのは、思春期の少年というものは、好奇心や野心や親への反発心のために、家や故郷から出ていきたがるものだということを、何となく心配しているのでしょう。そして、「この人の大きな旅では、自分だけひとり遠い光の空へ飛び去ることはいけないのだ」との言葉の意図は、自分一人が幸せになろうとか、好きな所で勝手に好きなことをしていたいなどという「若気の至り」に陥らず、与えられた縁を大切にして、家族や周りの人々と一緒に生きていってほしいと、童子に伝えようとしているのかと思われます。

しかし、童子が須利耶に切実に問いかけているのは、そのようなレベルの問題ではないようです。

以前に童子は、馬市で母馬から無理やり離される仔馬を見て泣きました。また、養母の手が仕事のためにガサガサ荒れているのを見ると、自分も塾を辞めて母と一緒に働くのだと言って困らせました。

事ほど左様に、童子は養父母のことを心から愛し、決して離れたくはないと思っているのでしょうが、それでも離れざるをえないような運命の到来を、恐れているように見えます。人間にはどうしようもないその力は、「

しかし童子が、そのようなレベルから発した「誰もね、ひとりで離れてどこへも行かないでいゝのでせうか」という問いかけに、須利耶圭は正面から答えることはできず、「うん。それは行かないでいゝだらう」と、「何の気もなくぼんやりと」応じるしかありませんでした。

ところで、須利耶圭には想像もつかなかった、親子のこういう運命的な別離に、親の側から向き合ったものと思われる作品が、短篇「氷と後光(習作)」です。

このお話では、小さな子供を連れて雪夜に汽車で旅する若い夫婦が、それぞれに我が子を愛おしみ、また親同士も互いに気づかい合っています。すると、最後の場面で朝が来て、汽車の窓に付いた氷の結晶に日光が反射し、それが窓際に座らせた子供の後光のように映える瞬間が訪れます。

「あら、この子の頭のとこで氷が後光のやうになってますわ。」若いお母さんはそっと云ひました。若いお父さんはちょっとそっちを見て、それから少し泣くやうにわらひました。

「この子供が大きくなってね、それからまっすぐに立ちあがってあらゆる生物のために、無上菩提を求めるなら、そのときは本当にその光がこの子に来るのだよ。それは私たちには何だかちょっとかなしいやうにも思はれるけれども、もちろんさう祈らなければならないのだ。」

若いお母さんはだまって下を向いてゐました。

これは、日常にひそむ「情愛」や「美」の背後に、恐ろしいほど壮大な物語を幻視する、まさに宮沢賢治的なお話ですが、ここで将来の子供が父母から別離し、「まっすぐに立ちあがってあらゆる生物のために、無上菩提を求める」菩薩道を歩みはじめるなどという運命は、まさに一般の人間にはどうしようもない、「

それは、現世の父母にとっては悲しいことでもあるけれども、親としては前を向いて受け容れなければならないのだと、この若い父親は述べています。

思えば「雁の童子」には、記事の最初で引用した幕切れ場面以外にも、父子の別離が隠されています。

一つは、須利耶圭の過去世の者が天童子の壁画を描いた生において、もしもこの絵師が童子と実の父子であったならば、敵王が攻めてきた戦乱の中において、何らかの父子の別離があったはずです。

またもう一つは、童子とともに祖父や母や兄など一族が雁の姿となって天から逐われた際に、童子の父は同行しなかったという事態です。この時、童子の父がどういう立場にあったのかは不明で、ひょっとしたら「罪」が起こる前に童子の父は既に死んでいたかもしれず、この場合はその父の死が、別離にあたります。

しかし、この物語が貴種流離譚であるならば最もありそうな状況は、童子は天界では「王子」の立場にあって、父は「王」であったという設定です。この場合、童子とともに祖父・母・兄などの係累は、王に対する何らかの「罪」を負うこととなったために、ほかならぬ父王の権限において、処罰され雁に変えられたということになります。

この場合の父と子の別離は、最も深刻で悲劇的なものとなります。

いずれにせよ、表面に現れているもの以外に、複数の「父子の別離」が秘められているというところも、この物語の奥深いテーマを暗示しているように思われます。

※

ところでよく指摘されるように、「雁の童子」における童子の様子には、作者賢治自身と重なり合うところが、数多く見受けられます。

たとえば、童子が夜眠れず、「脳はもうすっかり疲れて、白い網のやうになって、ぶるぶるゆれ、その中に赤い大きな三日月が浮かんだり、そのへん一杯にぜんまいの芽のやうなものが見えたり、また四角な変に柔らかな白いものが、だんだん拡がって恐ろしい大きな箱になったり」という幻影にとらわれるところは、賢治の1914年の短歌「われひとり/ねむられずねむられず/まよなかの窓にかゝるは/赭焦げの月」や「わなゝきの/あたまのなかに/白きそら/うごかずうごかず/さみだれに入る」「目は紅く/関折多き動物が/藻のごとく群れて脳をはねあるく」などを連想させます。

また、童子が食卓で魚料理を見て、急に外に走り出して泣き出すというエピソードも、賢治が魚を自分の過去世の家族のように思えて食べられないと書いていたことを、思い起こさせます。

このような童子の造型からすると、童子と養父須利耶圭の別離というこの作品のテーマの奧に、賢治自身の父政次郎に対する感情がひそんでいるのではないかと想定してみることも、あながち的外れとは言えないでしょう。

現に、須利耶圭が童子に対して言う、「お前がたの年は、丁度今あのそらへ飛びあがらうとして羽をばたばた云はせてゐるやうなものだ」との言葉は、政次郎が賢治について述べた次の言を思わせます。

政次郎は賢治を、早熟児で、仏教を知らなかったら始末におえぬ遊蕩児になったろうといい、また、自由奔放でいつ天空へ飛び去ってしまうかわからないので、この天馬を地上につなぎとめるために手綱をとってきたといい、また、世間で天才だの何だのいわれているのに、うちの者までそんな気になったら増上慢の心はどこまで飛ぶかしれない。せめて自分だけでも手綱になっていなくてはいけないと思った、といっている。

(『新校本宮澤賢治全集』第16巻年譜篇p.21)

この言葉は、賢治の死後に政次郎が佐藤隆房氏に語ったものですが、若い頃の賢治は、東京に出て人造宝石を作りたいとか、アメリカに行きたいとかあれこれ父に言っていたわけですから、政次郎はそういう雲をつかむようなことばかり言う賢治に対して、須利耶圭のような言葉でたしなめることがあったのではないかと、想像します。

実際のところ、盛岡高農を卒業した1918年頃から、家出上京の1921年頃までの賢治は、東京やアメリカに行きたいと言うだけでなく、徴兵に応じてシベリアへでも行くと言ったり、さらには本当に家出をして東京に行ってしまったりしたわけで、父から離れて家を出たいという願望を、強く持っていたのは確かです。

その理由としては、様々な思いが混在していたのでしょうが、家業の質屋を継ぎたくないという気持ち(そこには自分には商才がないという自覚や、貧しい人から金利を取ることへの倫理的抵抗感や、「あかがついてひやりとする着物」への生理的嫌悪などが含まれうる)や、家の宗旨を否定し国柱会のために身を捧げたいという宗教的使命感、さらに親友保阪嘉内とともに生きたいという〈みちづれ〉希求、あるいはこのまま偉大な父の敷いたレールを走るだけでは真の自己を見出せないという焦燥感など、いろいろな要素が働いていただろうと想像されます。

そういう錯綜した思いで父から離れようとしつつ、同時に他方では、父に対する愛情はこの上なく深かったのですから、この複雑な心理的葛藤は、賢治自身を非常に苦しめたことでしょう。父の恩に報いることなく、その期待に背いて出ていこうとすることには、強い罪悪感も抱いていたことでしょう。

「雁の童子」が書かれたのは、賢治がこういった葛藤をひとまずくぐり抜けた後、農学校に勤めつつ表面上は穏やかな日々を過ごしていた頃のことと思われますが、彼は当時まだ心に深く残っていた父親をめぐる複雑な思いを、こういう形で作品に昇華したのではないかと、私には思われます。

そこでは、須利耶圭と雁の童子は、お互いのことを深く愛しながらも、別離に至る「運命」に従うしかありませんでした。

当時の賢治自身、反抗を終えて再び父親を敬愛する息子に戻った上で、あの疾風怒濤の時期は、己の力を超えた運命的なものだったとして、整理しておこうとしたのかもしれません。法華経と日蓮を絶対善とする立場からは、確かに一部そのような側面があったことも否定はできません。

家出上京した時の賢治は、まさに「まっすぐに立ちあがってあらゆる生物のために、無上菩提を求める」という、「氷と後光(習作)」の子供のような意気込みを持っていたでしょうし、そのような生き方は、若い頃の賢治の理想でもあったでしょう。そして、そうやって親のもとから離れていく子供の生き方を、悲しみをこらえつつ静かに肯定してくれる「氷と後光」の父親像も、その頃の賢治が心の底で自分の父に対して願ったものだったのではないでしょうか。

「雁の童子」の須利耶圭と童子も、同じように悲しくも運命に従う父子の、一つのバリエーションだったのではないかと思う次第です。

※

現実の賢治は、須利耶圭を残して雁の童子が逝ったように、父を置いて1933年にこの世を去りました。

自分が親に先立つことに対して、賢治が当時抱いていたであろう気持ちは、死の2年前に書いていた遺書的手紙にうかがわれます。

この一生の間どこのどんな子供も受けないやうな厚いご恩をいたゞきながら、いつも我慢でお心に背きたうたうこんなことになりました。今生で万分一もついにお返しできませんでしたご恩はきっと次の生又その次の生でご報じいたしたいとそれのみを念願いたします。

どうかご信仰といふのではなくてもお題目で私をお呼びだしください。そのお題目で絶えずおわび申しあげお答えいたします。

九月廿一日賢治

父上様

母上様

この手紙の心情が、雁の童子が最後に言う「お父さん。お許し下さい。私はあなたの子です。」と、くしくも合致しているのは、まさに不思議なめぐり合わせです。

コメント