前回は、宮沢賢治という人には二つの側面があったという観点から、下のような表を作ってみました。

| 特徴 | 象徴的作品 | |

|---|---|---|

| 賢治A | 謙虚・慎重 禁欲的 自己抑制的・自責的 内省的 献身的 優等生的 粗食 宗教への親和性 |

「恋と病熱」 「春と修羅」 「竹と楢」 「〔雨ニモマケズ〕」 「グスコーブドリの伝記」 |

| 賢治B | ハイテンション 自由奔放・享楽的 お調子者・ひょうきん者 行動的 万能感 トリックスター的 美食 芸術への親和性 |

「真空溶媒」 「東岩手火山」 「楢ノ木大学士の野宿」 「毒もみの好きな署長さん」 「〔ペンネンネンネンネン・ネネムの伝記〕」 「虔十公園林」 |

今回考えてみたいのは、賢治自身の中では、この〈賢治A〉と〈賢治B〉の関係は、どうなっていたのだろうかということです。

※

これら二つの側面が形成されていく過程では、父政次郎が大きな影響を及ぼしたであろうことは、前回も引用した政次郎の言葉から、容易に想像されます。

政次郎は賢治を、早熟児で、仏教を知らなかったら始末におえぬ遊蕩児になったろうといい、また、自由奔放でいつ天空へ飛び去ってしまうかわからないので、この天馬を地上につなぎとめるために手綱をとってきたといい、また、世間で天才だの何だのいわれているのに、うちの者までそんな気になったら増上慢の心はどこまで飛ぶかしれない。せめて自分だけでも手綱になっていなくてはいけないと思った、といっている。

(『新校本宮澤賢治全集』第16巻年譜篇p.21)

ここで政次郎が「始末におえぬ遊蕩児」とか、「自由奔放でいつ天空へ飛び去ってしまうかわからない」と言っているのが、まさに〈賢治B〉の属性なのですが、政次郎から見るとそのような賢治の側面は、「増上慢」で「始末におえぬ」ものであり、父親としては息子がそうならないように、「手綱をとって」「地上につなぎとめ」なければならなかったというわけです。

しかしこれは、賢治の立場からすると、「お前は素直に父親の言うことを聞いていないと、大変なことになるぞ」と脅されているようなものであり、まるで呪いをかけられているような感さえあります。

そして実際、若い頃の賢治は、父親の言うことを聞かずに〈賢治B〉的な行動をすると、決まって良くない結果になっていたのです。

| 時期 | 賢治の行動 | 結果 |

|---|---|---|

| 1913年 1月 |

寮生の黒幕参謀として、寄宿舎舎監排斥の指揮を執った | 退寮処分となり、清養院に下宿 |

| 1918年 春~夏 |

父は、研究生となって徴兵を回避するよう強く勧めたが、賢治は従わず「シベリアへでも行く」と大見得を切って、4月に徴兵検査を受けた | 徴兵検査の結果は第二乙種という低評価で、期待していた兵役には行けず 6月には体調不良で医師に肋膜の疑いを指摘され、実験でもミスばかりするようになり、7月に盛岡高農の実験指導補助を解除された |

| 1921年 1月 |

突然家出して上京し、家族全員が法華経に帰依するまで帰らないと宣言した | 東京で保阪嘉内を改宗させようとしたが叶わず、悲しい別れをした また家族を改宗させることもできず、結局妹の病気のために帰宅を余儀なくされた |

このように、父の「手綱」から離れて勝手な行動をとると、何度も失敗を重ねていたのが現実であり、確かに父の言うことは正しかったのです。

賢治がこういう失敗体験を積み重ねているうちに、「自分は一人で勝手なことをしていたら、必ず失敗する」という強迫観念にとらわれてしまったとしても、無理もないことと思えます。

そうやって賢治の心の中に生まれたのが、天沢退二郎氏が指摘するところの、「《落ちる》ことへの危機感」だったのではないでしょうか。

この作品(「蜘蛛となめくぢと狸」)には同じく最初期の「貝の火」「双子の星」と共通して《落ちる》あるいは《堕ちる》ということへの危機感ないし強迫観念がつよくうち出されているが、前二者がいずれもごく

無邪気 な存在が暴力や誘惑によって引きずり落されるのに対し、ここではいずれも極めつきの悪党がその所業の赴くままに地獄へ堕ちてゆく。(「蜘蛛となめくぢと狸」解説:ちくま文庫版『宮沢賢治全集』5)

私は以前の記事で、このような危機感ないし強迫観念のことを、「墜落恐怖」と呼んでみましたが、「貝の火」においてホモイが見る次のような夢が、まさにその「墜落恐怖」を象徴的に表しています。

その晩ホモイは夢を見ました。高い高い

錐 のやうな山の頂上に片脚で立ってゐるのです。

ホモイはびっくりして泣いて目をさましました。

ここには、一歩踏み外すと山頂から墜落してすべてを失ってしまうという恐怖が、如実に表現されています。

そして実際この2日後に、貝の火の宝珠は光を失って鉛の玉のようになり、割れて砕けたその粉が目に入ったホモイは、失明してしまったのです。

ホモイが貝の火を失ってしまったのは、お父さんの言うことを聞かずに、狐に乗せられてその悪行に手を貸してしまったためでしたが、「双子の星」の場合も、チュンセとポウセが王様の言いつけを破って持ち場を離れてしまった結果、二人は彗星に騙されて天空から海の底に「墜落」してしまうのです。

これらに対して、「蜘蛛となめくぢと狸」や「〔ペンネンネンネンネン・ネネムの伝記〕」の場合は、最初から父親的な権威や指針が存在しないところで、登場人物が自分の力の赴くままにどんどん上昇を続けた末に、最後は墜落してしまうという結果に終わります。

いずれにせよ、これらの物語の根底には、「父親的な手綱でつなぎとめておいてもらわないと、最後には墜落してしまう」というモチーフが存在しているように思われます。

天性の才能で、周囲を驚かせ楽しませるトリックスター〈賢治B〉は、活力にあふれ魅力的ですが、常に破滅と隣り合わせにいるかのようでもあります。

※

これは、賢治にとっても、非常に厄介なことだったろうと思います。自分の中には、何でもできてしまいそうな凄いエネルギーが潜んでいるみたいなのですが、「それを表に出してしまうと必ず何か悪いことが起こる」という恐怖感が付きまとうのです。

とりわけ、真面目で謙虚な〈賢治A〉からすると、この得体の知れない〈賢治B〉は、一種の「ばけもの」のような存在であり、「外に出してはいけないもの」だったのではないでしょうか。

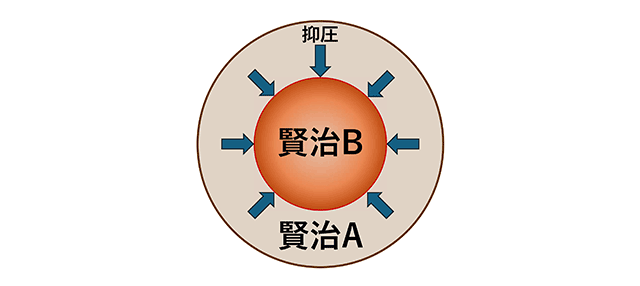

となると、上図で外側にある〈賢治A〉は、自分の奥底にある〈賢治B〉を、決して外に出さないように抑圧するでしょう。そして、表に出て人と接したり行動をしたりする役割は、常に〈賢治A〉が担うのです。

一方、表の「人間世界」から切り離された場所で、人知れず「ばけもの世界」の中に留まっていてくれるかぎりは、〈賢治B〉は何でも好きなことをしてくれていてかまわないのです。

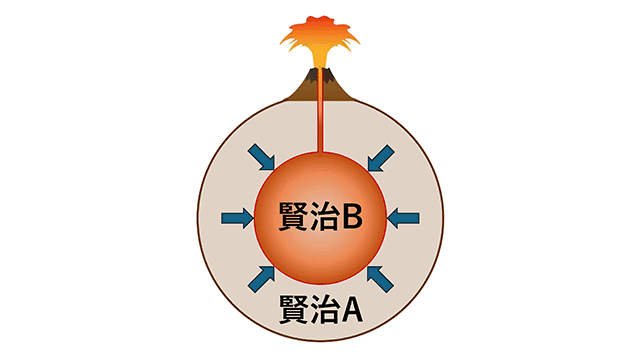

しかしながら、この〈賢治B〉というのは、内部に計り知れないエネルギーを持っていて、いくら〈賢治A〉が注意深く抑圧していても、ふとしたはずみに、表の世界に「出現」してしまうことがあるのです。

これはあたかも、地下に蓄えられた高温のマグマが、時々地表に噴出して爆発するような、莫大なエネルギーの放出です。

私が思うには、「〔ペンネンネンネンネン・ネネムの伝記〕」という物語は、賢治の内部にあるこの「ばけもの」的な能力の奇想天外なパワーと、他方ではそれが人間世界に「出現」してしまった際に引き起こす災厄とを、象徴しているのではないのでしょうか。

物語の最後の場面で、サンムトリ火山が噴火すると、ネネムは狂喜乱舞して歌い、「踊ってあばれてどなって笑ってはせまわり」ます。

火山噴火は、ネネム=〈賢治B〉にとっては「祝祭」であり、それまで抑圧されていたエネルギーが一挙に解放され、カタルシスが訪れます。

しかしこれは同時に、必ず災厄を招くと父親が予言したところの、〈賢治B〉の出現でもあります。この祝祭は、実は破滅と表裏一体なのです。

また「ばけもの」にとっては、「出現」そのものが「罪」であるという物語の設定に、何か父の呪いの影響を感じてしまいます。

※

このような「墜落恐怖」という強迫観念を、賢治がどうやって克服したのかということについては、以前に「墜落恐怖と恐怖突入」という記事で考えてみました。

賢治の解決方法は、「落ちないようにする」のではなく、逆に自ら進んで落ちること、すなわち「願ひによって堕ち」ることだったと思われます。自分から落ちるのならば、ネネムのように「うっかり落ちてしまう」おそれはなくなるのです。

こんなことを今あなたに云ったのは

あなたが堕ちないためにでなく

堕ちるために又泳ぎ切るためにです。

誰でもみんな見るのですし また

いちばん強い人たちは願ひによって堕ち

次いで人人と一諸に飛騰しますから。

すなわち、意に反して墜落する前に、「願ひによって堕ち」るところの自己犠牲的な菩薩行を選ぶというのが、賢治が見出した起死回生の道だったのではないでしょうか。

そして幸いなことに、この方向性は法華経が示すような宗教的な理想にもつながって行くのです。

〈賢治B〉の一代を描いた「〔ペンネンネンネンネン・ネネムの伝記〕」に対して、主人公を真面目で献身的な〈賢治A〉に置き換えた「グスコーブドリの伝記」では、最後の火山の噴火は、偶発的なものではなく科学的に計算され計画されたものでした。

そして、噴火によってブドリが命を落とす結末は、墜落で終わるネネムともどもハッピーエンドとは言えませんが、ブドリはネネムのように、意思に反して落ちたのではなく、たくさんの人々の幸せのために、自らを捧げたのでした。

コメント