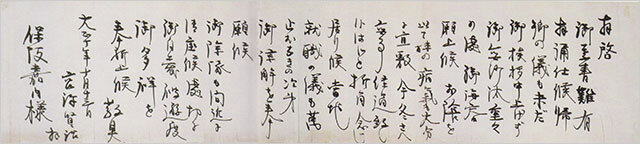

1921年(大正10年)10月13日付けで、賢治が保阪嘉内に送った書簡198というのは、「巻紙」に「墨」で書かれた立派なものです。(下写真は山梨県立文学館『宮沢賢治 若き日の手紙』図録より)

時代劇に出てきそうなくらい威厳がありますが、その内容は、下記のようになっています。

拝啓

御葉書難有拝誦仕候 帰郷の儀も未だ御挨拶申上げず御無沙汰重々の処御海容願上候 お陰を以て妹の病気も大分に宜敷今冬さへ無事経過致し候はゞと折角念じ居り候 当地就職の儀も万止むなきの次第御諒解を奉願候

御除隊も間近に御座候処切に御自愛被遊度御多祥を奉祈上候 敬具

大正十年十月十三日宮沢賢治拝

保阪嘉内様

賢治の候文の書簡は、父政次郎あてのものにはたくさんあって、そちらは平仮名の送り仮名がもうちょっと多くてまだ読みやすいのですが、上の文章はまるで「できるだけ漢字を多く、仮名を少なくした」とでもいう感じで、いかにも堅苦しいです。

年譜的には、賢治はこの年1月から家出をして東京で暮らし、7月には保阪嘉内と会って何かの話をして、8月か9月に「トシ病気」との電報を受け、花巻の自宅に戻ったと推定されています。上の「帰郷の儀も未だ御挨拶申上げず御無沙汰重々の処」という記述からすると、7月の嘉内との面会後では、これが賢治から嘉内への初めての連絡だったのではないかと思われます。

その嘉内との面会では、賢治は嘉内に国柱会で一緒に布教活動をしようと強く勧誘したと思われますが、嘉内はそれを断ったので、二人にとっては気まずい結末になったのではないかと推測されています。賢治はその後も胸に残っていた、この「気まずさ」を何とか押し殺そうと、親友に対してことさら堅苦しい文章で取り繕っているのだろうかと思ったりします。

ところで今回は、上の書簡の中の「当地就職の儀も万止むなきの次第御諒解を奉願候」という一文について、考えてみたいのです。

「当地就職」というのは、12月から花巻で農学校教師として就職するということでしょうが、賢治はこの就職は「万止むなき」=どうしてもやむを得ないことなので、どうか諒解して下さいと、嘉内にお願いしているわけです。

しかしなぜ賢治は、嘉内にこのような「お願い」をしなければならなかったのでしょうか。

嘉内も山梨で就職が決まっていますし、賢治も地元で就職が決まったのなら、それは互いに喜ばしいことでありこそすれ、どうして恐縮して「願い奉る」必要があったのでしょうか。

賢治にその必要があったとすれば、それはこの「当地就職」という決定が、それまでに賢治が嘉内に言っていた内容に、何かの点で違背するものだったということが考えられます。そして、この年のそれまでの書簡で賢治が嘉内に言っていたこととしては、日蓮門下になってくれということ(1月30日書簡186等)、国柱会機関紙の天業民報を読んでくれということ(2月18日書簡188)などがありますが、それらは別に賢治の「当地就職」と両立しないわけではありません。

となると、7月の面会時に賢治が嘉内に言ったことの中に、何か「当地就職」とは相容れない事柄があったのではないか、ということになります。

という風に考えてくると、賢治は7月に嘉内と別れる際に、「東京で君を待ち続けているから、国柱会のことをもう一度考えてみてくれ」とか、あるいは「今後一時的に花巻に帰ったとしても、もしも君がその気になってくれたら、私もすぐ東京に出て一緒に活動をするから」というようなことを言ったのではないかと、私は想像するのです。

一大決心のもとに家出をしてきたのですから、7月の時点では賢治にも、まだそれくらいの覚悟はあったのではないでしょうか。

ただ、結局いくら意地を張ってみても、父は宗旨を変えてくれそうにありませんし、嘉内は山梨の電気会社に就職することを、この直前の葉書で知らせて来ました。

「当地就職の儀も万止むなきの次第」……。

この言葉には賢治の無念さと、己れの言動に対するほろ苦い後悔が、入り混じっているように感じるのです。

コメント