あけましておめでとうございます。

気がついてみたら昨年もコロナ禍のうちに終わってしまい、イーハトーブに足を運べない日々が続く私としては恋しさが募るばかりですが、今年こそ、何とか訪ねたいものだと思っております。

本年も、どうかよろしくお願い申し上げます。

今年の最初の記事は、盛岡高農時代の短歌と「シグナルとシグナレス」についてです。

※

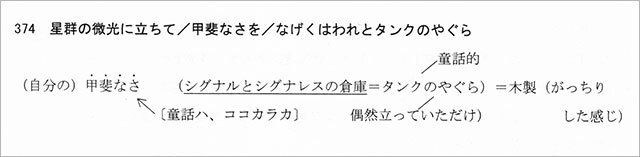

賢治の歌稿の「大正五年三月より」の項に、次の短歌があります。

299 星群の微光に立ちて

甲斐なきを

なげくはわれとタンクのやぐら。

大正5年(1916年)の3月というと、賢治が盛岡高等農林学校の修学旅行で関西を訪れた春で、4月から同校の2年生となります。

この299番の歌の前に、新学期の実習の様子を詠んだ歌があり、またこの後の315番には「五月の峡」という言葉が出てきますから、これは同年の4月か5月に詠まれたものなのでしょう。

この歌に描かれている状況は、賢治が夜の「星群の微光」の中に立って、何か「甲斐のないこと」を嘆いている、ということかと推測されます。しかし、嘆いているのが作者一人ではなくて、「自分とタンクのやぐらが一緒になって」嘆いているというところに、いかにも賢治らしい感性が表れています。

星明かりの中に、おそらく自分以外の人影は見えないのでしょう。作者は何か、いくら考えてもどうしようもないことで思い悩んでいて、そしてそれはおそらく誰にも話していない事柄なのではないでしょうか。そんな悩みをただ一人抱える孤独感のあまり、彼は自らの思いを目の前に見える「タンクのやぐら」に投影して、このやぐらも自分と一緒に嘆いてくれているように、感じているわけです。

この歌は、前後の歌とともに連作になっているので、通して見ると当時の賢治の「かなしみ」の様子が、もう少し浮かび上がってきます。

297 弦月の

露台にきたり

かなしみを

すべて去らんとねがひたりしも。298 ことさらに

鉛をとかしふくみたる

月光のなかに

またいのるなり。299 星群の微光に立ちて

甲斐なきを

なげくはわれとタンクのやぐら。300 黒雲を

ちぎりて土にたゝきつけ

このかなしみの

かもめ 落せよ。

この「かなしみ」に対して賢治は、初めのうちは「去らんとねがひ」「またいのる」「なげく」という、静かな悲嘆の様子でしたが、最後には「黒雲をちぎりて土にたゝきつけ」という激しい感情を見せます。どうにも気持ちを抑えきれない、という感じです。

この四首について、佐藤通雅氏は『賢治短歌へ』(洋々社)で次のように評しておられます。

297から300までは、一連の作品と思われる。弦月で連想するのは、入院中の作、93「星もなく/赤き弦月たゞひとり/窓を落ち行はたゞごとにあらず。」だ。それに、94「ちばしれる/ゆみはりの月/わが窓に/まよなかきたりて口をゆがむる。」だ。もしかして、あのときの看護婦への片思いがまだ尾をひいていて、弦月をよすがに再生されているのではないか。もしそうであるなら、恋にくるしみつつ恋をすてようとする狂おしさが、「かなしみを/すべて去らん」にそのままあてはまる。月光の中のいのりも、星群の微光のもとのかいなさも、すべてとけてくる。ただし、作者自身はそのような具体性を指示していないし、読者にも要請していない。であるなら、私たちのきめ手になるのは作品だけであり、それ以上の付加物を前面に出すのはつつしまなければならない。(同書p.169)

ということで、賢治の「かなしみ」の内実としては、この2年前に岩手病院に入院した際のような「恋愛感情」とその苦悩が蘇ってきている可能性も示唆しておられるわけですが、もちろん作品にもこの頃の伝記的事項にも、そのような確かな証拠はありませんので、勝手な臆断は「つつしまなければならない」でしょう。

ただ、賢治の「「文語詩篇」ノート」の、「農林第二年」「第一学期」の項には、 "Zweite Liebe"、すなわち「二度目の恋」という言葉が記されている(『新校本全集』第13巻(下)p.204)ことには、注目しておくべきかと思います。正体は不明ながら、賢治がちょうどこの頃、何らかの恋愛感情を抱いていた可能性はあるのです。

恋愛感情かもしれないということと関連して、この短歌について奥田弘編『宮沢賢治の短歌をよむ 續橋達雄筆録/六人会「賢治ノート」』(蒼丘書林)には、下記のような面白い見方が示されています(同書p.71)。

すなわち、この短歌の「タンクのやぐら」は、「シグナルとシグナレスの倉庫」と関係があるのではないかという着目ですが、これはとても興味深い指摘だと思います。

「シグナルとシグナレス」は、ご存じのように信号機の間の恋物語で、本線の「シグナル」と軽便鉄道の「シグナレス」は一途に愛し合っていたのですが、それは身分違いのかなえられない恋でした。近くに立つ面倒見の良い「倉庫」は、二人のやり取りをひそかに聞いて、何とか二人を結婚させてやろうと一肌脱ぐのですが、結局は倉庫の努力も実を結ばず、最後に二人は小さなため息をついて、幕となります。

「タンクのやぐら」も「倉庫」も、たまたまそこに立っていただけの無機物ですが、近くにいる悩める存在(賢治、あるいはシグナル)に共感し同情する力を持っていたわけで、その点では確かに似た感じがします。

さらに下記のように、「シグナルとシグナレス」のテクストを見ると、上の連作短歌と共通した語句も、いくつか登場しているのです。

五日の月が、西の山脈の上の黒い横雲から、もう一ぺん顔を出して山へ沈む前の、ほんのしばらくを鈍い鉛のやうな光で、そこらをいつぱいにしました。冬がれの木やつみ重ねられた黒い枕木はもちろんのこと、電信柱まで、みんな眠つてしまひました。遠くの遠くの風の音か水の音がごうと鳴るだけです。

「あゝ、僕はもう生きてる甲斐もないんだ。汽車が来るたびに腕を下げたり、青いめがねをかけたり一体何の為にこんなことをするんだ。もうなんにも面白くない。あゝ死なう。けれどもどうして死ぬ。やつぱり雷か噴火だ。」

こちらに出ている月は「五日の月」で、一方短歌297の方の「弦月」≒七日月よりは少し細いですが、まあ弦月と言っても許される範囲でしょう。

その月の光は、「鈍い鉛のやうな光」と記されていて、短歌298の「ことさらに/鉛をとかしふくみたる/月光」という描写と、重なり合います。

そして、その月光のもとでシグナルは、「あゝ、僕はもう生きてる甲斐もないんだ」と自嘲します。すなわち、短歌299のように「甲斐なきを/なげく」わけです。

つまり、「シグナルとシグナレス」というユーモラスな恋物語は、賢治が"Zweite Liebe"と記した盛岡高農2年1学期頃の感情の記憶を、一つの素材として取り込んでいるのかもしれないのです。

猪口弘之、小澤俊郎、須田浅一郎、高木栄一、續橋達雄、奥田弘という「六人会」は、「タンクのやぐら」と「倉庫」という二つの題材の間の意外な共通性を直観的に指摘してくれたわけですが、両者のテクストを比べてみると、さらにそのつながりが浮かび上がってくるような気がしました。

※

ところで、悩める賢治が己れの感情を投影した「タンクのやぐら」とは、実際にはどういうものだったのでしょうか。

これについては、昨年7月に岩手大学農学部同窓会「北水会」が発行した『同窓生が語る宮澤賢治 盛岡高等農林学校と宮澤賢治』(杜陵高速印刷出版部)に、当時の盛岡高等農林学校キャンパス内に立っていた「給水タワー」の写真やイラストが、いくつか掲載されています。

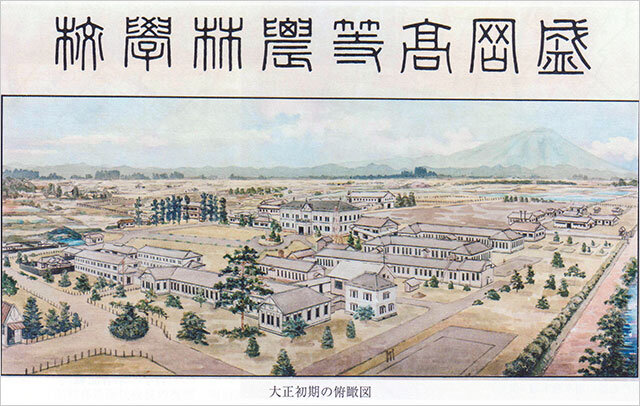

まずは、大正初期の「俯瞰図」から。

上図のちょうど中央あたりの、「本館」(現在の「農業教育資料館」)の手前に給水タワーがあるのですが、ちょっと見にくいので「本館」あたりを拡大した図が、下記です。

上記で、本館の手前の角に重なって見えるのが、「タンクのやぐら」こと給水タワーです。

今度は別の角度からの写真が、下記です。「大正中期」ということは、だいたい賢治の時代ですね。

左端に見えるのが「本館」で、給水タワーは中央に、「孤高」という感じで立っています。

そして、上よりはもう少し新しい時期かと思われる写真が、右記です。

そして、上よりはもう少し新しい時期かと思われる写真が、右記です。

これを見ると、「やぐら」の骨組みは金属製のように見えますが、「国会図書館デジタルコレクション」で『盛岡高等農林学校一覧 従大正6年至大正7年』の「敷地、建物、経済農場及演習林」の章を見てみると、「給水タンク 鐵製 高サ六十尺」と書いてありました。

すなわち、この「タンクのやぐら」は、鉄製で高さが18mもあったわけで、高等農林学校医の敷地の中では、どこからでも見える存在感があったことでしょう。

賢治は、高等農林学校のキャンパス内のどこからこのタンクのやぐらを見て短歌を詠んだのだろうかと気になりますが、297に「露台」とあることからすると、「本館」の正面入口の上の、バルコニーからだったのかもしれません。

コメント