現代もまた、「健康」が多くの人々の関心事となっている時代です。毎日テレビショッピングには、入れ替わり立ち替わり新たな「健康食品」や「健康器具」が登場してその効能が喧伝されますが、今からおよそ100年前の大正時代にも、雨後の筍のように様々な「健康法」が現れては、それぞれがブームを巻き起こしていたのです。

たとえば、この時期に流行していた「健康法」には、以下のようなものがありました。

岡田式静座法 (岡田虎二郎)

藤田式息心調和道 (藤田霊斎)

二木式腹式呼吸法 (二木謙三)

浅野式曖気療法 (浅野秋蔵)

石塚式食養法 (石塚左玄)

岩佐式強健法 (岩佐珍儀)

江間式心身鍛練法 (江間俊一)

大泉式一分間健康法 (大泉三朗)

銀月式実用強健法 (伊藤銀月)

弦斉式日本人標準食 (村井弦斎)

坂本屈伸道 (坂本謹吾)

自彊術 (中井房五郎)

足心道 (柴田通和)

綜統医学 (多田政一)

高野式抵抗養生法 (高野太吉)

西式健康法 (西勝造)

肥田式強健術 (肥田春充)

これ以外にもマイナーなものは種々あったようで、現代日本で行われている様々な「健康法」も、元をたどればほとんどがこの時代にルーツがあると言われるほどです。中でも太字にした上の三つは、とりわけ多くの人々にもてはやされ、当時の「三大健康法」と呼ばれていたものです。 ちなみに、上から三人めの二木謙三氏(右写真:ウィキメディア・コモンズより)は、賢治の妹トシが永楽病院に入院した時の主治医だった人で、賢治も妹の病状説明を直に何度も聞くなど、浅からぬ縁がありました。この人は後に文化勲章も受章した東大医学部教授で、「鼠咬症スピロヘータ」を発見するなどして一時はノーベル医学・生理学賞の候補になったという噂もあります。一方で、今では皆が知っている「腹式呼吸」という言葉を初めて世に広め、玄米食を提唱するなどの活動もした、多面的な人物でした。

ちなみに、上から三人めの二木謙三氏(右写真:ウィキメディア・コモンズより)は、賢治の妹トシが永楽病院に入院した時の主治医だった人で、賢治も妹の病状説明を直に何度も聞くなど、浅からぬ縁がありました。この人は後に文化勲章も受章した東大医学部教授で、「鼠咬症スピロヘータ」を発見するなどして一時はノーベル医学・生理学賞の候補になったという噂もあります。一方で、今では皆が知っている「腹式呼吸」という言葉を初めて世に広め、玄米食を提唱するなどの活動もした、多面的な人物でした。

さて、このような健康ブームの時代に思春期を迎えた賢治も、否応なくその洗礼を受けることになります。とくに彼は中学校では体操を苦手としていて、「強健な身体」というものには一種のコンプレックスを抱いていた節がありますから、こういう「健康法」に憧れるところは、人一倍あったのかもしれません。

ということで、賢治が盛岡中学4年の1912年(大正元年)11月3日付けの父親あて手紙(書簡6)に、次のような一節が現れます。

又今夜佐々木電眼氏をとひ明日より一円を出して静座法指導の約束を得て帰り申し候 佐々木氏は島津(ママ)大等師あたりとも交際致しずいぶん確実なる人物にて候。静座と称するものゝ極妙は仏教の最後の目的とも一致するものなりと説かれ小生も聞き囓り読みかじりの仏教を以て大に横やりを入れ申し候へどもいかにも真理なるやう存じ申し候。(御笑ひ下さるな)もし今日実見候やうの静座を小生が今度の冬休み迄になし得るやうになり候はゞ必ずや皆様を益する一円二円のことにてはこれなしと存じ候 小生の筋骨もし鉄よりも堅く疾病もなく煩悶もなく候はゞ下手くさく体操などをするよりよっぽどの親孝行と存じ申し候

まだ賢治は16歳ですが、「小生の筋骨もし鉄よりも堅く疾病もなく煩悶もなく候はゞ…」という願望を述べている部分は、その後の彼の生涯を知る者の胸には、何か痛切に迫ってくるものがあります。晩年に、「〔雨ニモマケズ〕」に結晶する彼の思いの萌芽は、すでにここにあったのかとも感じます。

いずれにせよ、この日賢治は「静座法指導の約束」を得て、意気揚々と帰ったのでした。

そして、次の日の葉書で、その「指導」の結果を父に報告します(書簡7)。

謹啓 昨日の手紙の通り本日電眼氏の指導の下に静座仕り候ところ四十分にて全身の筋肉の自動的活動を来し今後二ヶ月もたゝば充分卒業冬休みに御指導申す決して難事ならずと存じ候 まづは御報知まで 草々 敬具

何よりも、「電眼」という名前がいかにも怪しげでそそるものがありますが(笑)、ここで賢治は、その怪しさからの期待そのままに、「四十分にて全身の筋肉の自動的活動を来し…」という、得体の知れない状態に陥ったというわけです。

そして約束どおりその冬休みには、賢治は電眼氏を花巻の自宅に連れて来て、妹と父に「静座法」の指導を受けさせました。次の文章は、その時の様子を弟清六氏が記したものです。(宮沢清六『兄のトランク』所収「十一月三日の手紙」より)

静座法の佐々木電眼という人は中学校寄宿舎附近に住居して、独特の方法で静座法を教えていた人で、島地氏や色々の人々とも昵懇であったようである。眼光炯々とした、あまり背の高くない精力的な一種の催眠術師であったと私は思っている。

賢治は前の手紙とこの葉書にも書いたようにこの佐々木氏の指導で静座法を何ヵ月か習った。そして冬休みにこの人を連れて家に帰ったが、父や姉にも静座法をすすめたことを私は思い出すのである。

電眼の暗示に誘導されて、姉のとしは見るまに催眠状態になったが、父は電眼が長い時間汗を流して懸命に努力したのであったが、いつまで経っても平気で笑っていたので、遂に電眼はあきらめて、雑煮餅を十数杯平らげて、山猫博士のように退散したのであった。

・・・という落ちがついているのでした(笑)。

ここには、賢治の妹のトシも「催眠状態」になったと書いてありますが、いったいこの「静座法」なるものの正体がどういうものなのか、私としてはすこぶる興味があります。

「静座法」という言葉からは、上のリストの中では「岡田式静座法」が当てはまるように思われ、現に上田哲氏は著書『宮沢賢治 その理想世界への道程』の中で、これは岡田式静座法であったと推測しています。

一方、岡澤敏男氏は、「賢治と「静座法」」(盛岡タイムス連載<賢治の置土産>)において、「晩年の昭和7年6月1日に森佐一宛の書簡で「曾て教を得たる西式の一部こゝに残存し」と述べていることから西式健康法だったと推察される」として、これは「西式健康法」だったと考えておられます。

しかし、この「西式健康法」が創始された時期を調べてみると、「西式健康法西会本部」のWebサイトによれば、「西式健康法は、昭和二年に東京地下鉄銀座線の機械技師だった西勝造によって創立されました」(西式の歴史と西勝造先生)とあり、また「西式健康法・断食道場」のサイトには、「西勝造教授によって、大正11年(1922年)に創始され、昭和2年(1927年)に公表された健康医学です」(入寮案内)とあります。

つまり、賢治が佐々木電眼に静座法を習った1912年(大正元年)の時点では、まだ西式健康法は誕生していなかったわけです。となると、彼が指導を受けたのは、西式とは別のものだったと考えざるをえません。

一方、岡田虎二郎氏が東京で「静座法」の指導を始めたのは、1904年(明治37年)ということですから、こちらは賢治が指導を受けた時期との関連では問題ありません。

何よりも私が、この賢治の習った静座法は「岡田式」だったろうと考える理由は、岡田式静座法のユニークな特徴として、静座をしている人が、意図せずに「動揺」あるいは「振動」と呼ばれるような、独特の身体の動きを呈し始めるという点があります。これこそが、賢治が「四十分にて全身の筋肉の自動的活動を来し…」と描写したところの現象だったのだろうと思うのです。

たとえば、岸本能武太という人が1915年(大正4年)に著した『岡田式静坐三年』という本では、この「動揺」について、次のように述べられています。

たとえば、岸本能武太という人が1915年(大正4年)に著した『岡田式静坐三年』という本では、この「動揺」について、次のように述べられています。

第四章 身體の動揺

第一節 静坐法と身體の動揺

▲動揺に関しての誤解と疑惑岡田式静坐法が、予の郷里なる岡山地方に輸入せられたのは、數年前の事であるさうだが、初めてこれを傅へた人が間違へて居たものか、或は彼れに習つた人々が、彼れを誤解したものか、岡田式静坐法の要領は、身體の動揺にあると考へられたものと見えて、今日に至るまでも同地方の人々は、静坐法と云へば身體の動揺を聯想して、身體さへ動揺すれば、それで静坐法を了解し得たかの如くに誤解し、「私は岡田式にかゝつた」とか、「あの人はまだかゝらぬ」とか云ふ時は、単にその人の身體の動揺如何を、意味することゝなつて居ると云ふ話である。

一方には斯く動揺を欲する人々のあるに反し、今一方には動揺に関して疑惑を以つて居る人々が決して少なくない。實際静坐會などに於て、多くの人々が頭を振つたり手を動かしたり、色々様々に身體を動揺して居るのを見ると、如何にも狐つきの寄り合ひの如く、氣違ひの集會の如く思はれる。

「狐つきの寄り合ひの如く、氣違ひの集會の如く」とは、相当に異様な雰囲気だったのでしょう。

この少し後の箇所では、その「動揺」の様子が、さらに具体的に描写されます。

▲動揺の種々

此の身體の動揺には、色々種類がある。手を動かす人もあれば、頭を動かす人もある。肩を動かす人もあれば、腰を動かす人もある。頭の運動にも、或は前後に或は左右に、種々の運動がある。手の運動にも、その通りで、縦に振るものもあれば、横に振るものもあるが、握り合せた儘の兩の手で、下腹をポンポンと打つのが、最も普通の形である。或は端座の儘で、にじり廻る人もあれば、ピョンピョンと飛び廻る人もある。懸け聲を懸けて叫ぶ人もあれば、又妙な聲を出して唸る人もある。其れも三十分なり一時間の間、同じ運動を反復する人もあれば、運動を種々様々に變更する人もある。忽ち静かに、忽ち騒がしく、いまは石地蔵の如く、次には夜叉の如く、千態萬状の動揺を演ずるは、是れ實に静坐會の實況である。

ということで、「静坐会」という名前とは裏腹に、これはもう「大騒ぎ」ですね。思えば20年ほど前に、とあるカルト宗教の創始者が、胡座をかいた姿勢で跳び上がっている写真を見せて、「超能力による空中浮遊だ」とか言っていたことがありましたが、大正時代には一度にたくさんの人々が正座をしたままであたりをピョンピョン飛び廻っていたというのですから、これはもう壮観の一語に尽きます。

賢治の場合の「四十分にて全身の筋肉の自動的活動を来し…」というのも、まさにこの「動揺」なのでしょうし、佐々木電眼という人も、きっとこの「岡田式静座法」の流れを汲んでいたのだろうと、私は思います。

賢治が、一時的にであれこんな怪しげなものに熱中したことについて、上田哲氏は『宮沢賢治 その理想世界への道程』の中で、「わずか十六歳の少年が、疑似宗教的でシャーマニズム的傾向をもつ静座法などに関心をもち健康法の指導者というより行者的性格をもつ怪しげな施療師のところを進んで訪ね入門するなどということはいくら時代が違うといっても異様な感じがする」と述べており、確かに現代から見れば、そういう印象も受けてしまいます。 しかし当時は、この創始者の岡田虎二郎という人は、独特の風格で人間的にも広く尊敬を集め、あの田中正造翁をして、「今度こそは我国にも聖人が生まれました」と評せしめ、また「岡田先生は福徳円満の御相で、奈良新薬師寺の本尊のよう」とも言われたということです。(右写真は『岡田式静坐三年』より)

しかし当時は、この創始者の岡田虎二郎という人は、独特の風格で人間的にも広く尊敬を集め、あの田中正造翁をして、「今度こそは我国にも聖人が生まれました」と評せしめ、また「岡田先生は福徳円満の御相で、奈良新薬師寺の本尊のよう」とも言われたということです。(右写真は『岡田式静坐三年』より)

新宿中村屋を創業した相馬黒光女史は、明治44年から大正9年まで一日も休まずに静座会の道場に通ったということですが、その回顧録『黙移』の中では、

この道場にはおよそ社会の各層各階級の人が集まっていました。徳川慶久公、水戸様、二荒伯、相馬の殿様をはじめとして、有爵の方々、実業界の錚々たる人々、学者、芸術家、教育家、基督教徒、僧侶、芸人、相撲取、学生等々いちいち挙げるには限りもないほどでした。

と、その盛況ぶりを記しています。

最盛期には、東京の百数十箇所で「静座会」が開かれ、会員は2万人にも及んだということですから、賢治は決して異端のカルト的な集団に身を投じたわけはないのです。

当時の社会流行の波に、一時的に染まってみたにすぎなかった、ということだと思います。

ただ、この創始者の岡田虎二郎は、静座法が隆盛を極めている真最中の1920年(大正9年)に、48歳の若さで急死してしまいます。死因は尿毒症で、長年の無理がたたったのだと言われましたが、「健康法」のカリスマ的な指導者が、自らあっけなく死んでしまったとなると、その「効果」に疑念の目が向けられるのも無理はありません。その後はまるで熱が冷めたかのように、ブームもあっけなく去ってしまったということです。

◇ ◇

さて、ここで賢治が「静座」において呈した「全身の筋肉の自動的活動」、すなわちその信奉者の表現では「動揺」あるいは「振動」という現象について、ここで私はもう少し考えておきたく思います。

この現象に対して宮沢清六氏は、トシの状態を「催眠状態」と表現し、佐々木電眼のことも「一種の催眠術師」と考えています。

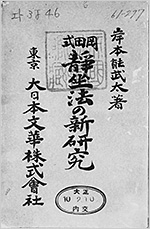

当時、心霊現象を研究していた心理学者の福来友吉博士も、この身体の「動揺」の原因を「意識統一の欠乏」にあるとして、これは「舞踏病、精神病、催眠術等における『自動作用』すなわち Automatic action と同一のもの」と断じました。 しかし、岡田式の信奉者側は、これを「催眠」と解釈されることに対しては強い反発があったようです。上にも登場した岸本能武太氏は、福来博士が「彼らはまず触覚を失い、視覚を失い、聴覚を失い、遂に全く無意識になる」と述べていることに対し、1921年(大正10年)の著書『岡田式静坐の新研究』において、次のように反論します。

しかし、岡田式の信奉者側は、これを「催眠」と解釈されることに対しては強い反発があったようです。上にも登場した岸本能武太氏は、福来博士が「彼らはまず触覚を失い、視覚を失い、聴覚を失い、遂に全く無意識になる」と述べていることに対し、1921年(大正10年)の著書『岡田式静坐の新研究』において、次のように反論します。

併しながら少しでも静坐法を正式に練習した人々は、何人でも直ちに、此説明が如何に事實に正反對であり、同時に福來博士が、静坐法に關して無知で、又學者として如何に無責任であるかを感ぜぬものは無いであらう。若し萬一にも所謂静坐法を實行する者にして、福來博士の云はれる如く、全く無意識になることがあるならば、そは決して『岡田式静坐法』ではなく、何か全く別の物であると云はねばならない。岡田式静坐法では、静坐中と雖も、我等は徹頭徹尾有意識であつて、決して無意識ではない。

そして、この静座中の「動揺」は、「無意識ではないが、無意志である」ということを強調して、さらに次のように説明します。

茲で私の先づ第一に極めて置きたいのは、此の動揺が、故意でなく自然であると云ふことである。自分が意志の力で、勝手に身體を動揺させるのではなく、意志に關係なくして、身體が自然に振動するので、これは静坐法實行者の大多数の等しく經験する所である。

又斯く身體が振動して居る時に、静坐者自身は、自分の身體が振動して居ると云ふことを知つて居るか居ないかと云ふに、前にも一寸述べた様に、我等は決して無意識に振動して居るのではなく、振動して居ると云ふことをよく知つて居るのである。自分が振動して居ることを知つて居るのみならず、隣に坐って居る人が振動して居ると云ふことも分つて居る。たとへば岡田先生が『今から始めます』と云はれて静坐を始め、三十分なり一時間の後に、『ソロソロ目を開けて』と云はれる時に、一同が目を開けて静坐を止めると云ふ一事から考へて見ても、岡田式に於ける身體の動揺は無意志ではあるが、無意識では無いと云ふことが分らう。此の無意識(Unconscious)と無意志(Involuntary)とは、必ず明白に區別せねばならない。

つまり、静座中にピョンピョン飛び廻ったり、お腹を叩いたり、叫び声や唸り声を上げたり、人々がいくら奇妙な動きをしていようとも、それは通常の「催眠」下の現象とは異なって、あくまで自分で「意識している」状態だというのです。一方で、その際の身体の動きは、本人にとって「故意の」ものではなくて、「自然な」「無意志の」ものである、というのです。

となると、これは果たしてどういう現象なのでしょうか。この「動揺」を心理学的あるいは医学的に位置づけてみると、これは19世紀末にピエール・ジャネが著書『心理学的自動症』(1889)の中で定式化したところの、「部分自動症」というものに、該当すると思われます。

すなわち、この「部分自動症」においては、確かに本人に「意識」はあって、他人と会話したりすることもできるのですが、身体はその「意志」とは別に、何か「勝手に動く」ような現象を呈するのです。その例としては、「自動書記」という現象が有名ですが、「コックリさん」という遊びで現れる動きも、それに該当します。

そうであれば、これはやはり広い意味での催眠現象の一種だということになります。ただその際には、通常の催眠状態のように外界の刺激に反応しないような「無意識」には陥らないものの、やはり意識の覚醒水準は多少なりとも低下して、随意的な身体の統御能力が、若干減弱していることになります。

「岡田式静座法」では、静座の最中は目を閉じて下腹部の「丹田」に力を集中しつづけるという方法をとりますから、これをしばらく続けるうちに、意識は保ちながらも軽度の自己催眠状態に入り、身体が意志から離れて「動揺」を始めるものと思われます。

|

心理学的自動症―― 人間行動の低次の諸形式に関する実験心理学試論 ピエール・ジャネ(著) 松本 雅彦(訳) みすず書房 2013-04-20 Amazonで詳しく見る |

◇ ◇

さて、次に私として興味があるのは、賢治が「四十分にて全身の筋肉の自動的活動を来し…」という状態になったのは、岡田式静座法を行っていた他の一般の人々に比べて、早い方なのかどうなのか、ということです。

荒井倉三郎という医学士が1917年(大正6年)に著わした『實験 岡田式静坐法』には、静座に伴って起こる身体の動揺について、次にように記されています。

荒井倉三郎という医学士が1917年(大正6年)に著わした『實験 岡田式静坐法』には、静座に伴って起こる身体の動揺について、次にように記されています。

元來、身體の動揺は静坐の目的ではない。静坐中人によつて自然的に伴生する現象である。故に、動揺が起つても、喜嬉するにも當らなければ、又た動揺が起らないからといつて、必ずしも心配する必要もない。動揺の起る起らぬは全然意に介しないが可い。

現に親しく岡田氏の指導を受けて、熱心に静坐を行つて居る人々の中にも、身體動揺の現象は、二三日にして起つた人もあれば、既に三年餘も熱心に行つて居ても些しも起らない人もある。故を以て早く動揺の起つた人は早く堂奥に入り、數年後の今日も未だ動揺の起らない人は未だ静坐の堂奥に入つて居ないのかといふと、必ずしも然うではない。二三日にして動揺の現象があつても、未だ堂に入つて居ないものもあれば、三年五年經つても動揺しなくても妙境に達して居るものもある。

すなわち、「親しく岡田氏の指導を受けて、熱心に静坐を行つて居る人々の中にも、身體動揺の現象は、二三日にして起つた人もあれば…」ということで、ここでは「動揺」が早く起こる例として、「二三日」という所要期間が挙げられているわけです。

これはもちろん、動揺を起こすまでの「最も早い記録」というわけではないでしょうが、こういう箇所で例として挙げられているからには、「二三日」で動揺が起こるというのは、一般的には「早い方」だと考えてよいでしょう。

すると、賢治が指導を受けたその初日に、開始わずか「四十分」で、「全身の筋肉の自動的活動」に入ったというのは、これは「かなり早い方」なのではないでしょうか。

一般に、ある人がどのくらい催眠術にかかりやすいかという程度のことを、「催眠感受性 hypnotizability」と呼びます。

この言葉を用いて上記を言いかえると、賢治が静座法を始めると一般人よりもかなり早くに軽催眠状態としての「身体動揺」に入ったという事実が示唆するのは、「賢治は普通よりもかなり催眠感受性が高い人だった」ということになります。

もちろん、妹のトシも「見るまに催眠状態になった」と清六氏は記していますので、やはり催眠感受性は高かったということになります。一般に男性よりも女性の方が催眠感受性は高いものであり、また兄妹ですから、生得的な素質も似ていたのでしょう。

ということで、今回長々と静座法などというものについて調べてきた目的は、結局このことを確認したかったのです。

すなわち、「宮澤賢治の催眠感受性の高さ」です。

◇ ◇

さて私は、宮澤賢治の作品のみならず、このちょっと変わった人の「人となり」にも興味がありますので、彼の作品を読んだり、その伝記的なエピソードを調べたりして、彼がどんな性格の人だったのか、どんな「心性」を持った人だったのかと、いろいろと間接的に推測してみたりします。

現代ならば、さまざまな「心理テスト」と呼ばれるものがあって、これもまた間接的な手段ではありますが、書いたものから想像するのとはまた別の角度から、その人の心理的な特徴について、多少は客観的な傾向を抽出できる可能性もあります。

しかしもちろん、すでに亡くなってしまった人に対しては、「心理テスト」を施行することはできません。

そのような制約の中で、ここで得られた「催眠感受性が高い」という所見は、その人の心理的傾向に関して、それなりにまとまった情報を、私たちに与えてくれます。

まずこれが示唆するのは、その人が催眠という特殊な方法のみならず、さまざまな周囲全般からの刺激に対して、人一倍強い感受性を持ち、それに影響されやすい傾向があるのではないか、ということです。

賢治という人が、自分の周囲の世界から、視覚的にも、聴覚的にも、嗅覚的にも、あるいは皮膚感覚的にも、様々な事柄を敏感に感じとって、それに触発されてまた多彩なイメージを紡ぎ出したということは、この傾向の一つの表れと考えることができます。童話や詩に表現された、あの絢爛たる世界です。

また「催眠感受性の高さ」は、周りの人の感情状態に対して、より共感しやすく、共鳴・共振しやすいという傾向とも関連しています。

賢治が子供の頃から、周囲の人の痛みを自分の痛み以上に鋭く感じてしまい、たとえば怪我した子の指を口に入れて血を吸ってやったとか、学校で罰として水の入った椀を持って立たされている子に同情して水を飲んでしまったとかいうようなエピソードにも、それは表れているように思います。大人になってからも、自分を犠牲にしてまで他人の幸せのために尽くそうとするところなどもそうです。

また、ふと何事かに心を奪われてしまって、周囲の状況も忘れて「心ここにあらず」という状態になることを、「没入 absorption」と言いますが、催眠感受性の高い人は、この「没入」状態になりやすい傾向もあります。

多くの人が回想しているように、賢治は何かに感動すると、目の前にいる人のことも忘れて「ホッホー!」などと叫んで走り出すということがしばしばあったということですが、これも一つの「没入」状態でしょう。これ以外にも、「心ここにあらず」という様子になることは、よくあったようです。

事あるごとに、自分の中でどんどん空想を膨らませていって、気がつくとお話の世界に浸りきっている、というような状態になりやすい人のことを、「空想傾性 fantasy proneness」が高い、と言いますが、催眠感受性はこの空想傾性の高さとも、相関していると言われています。

賢治の作品世界の、あのファンタジーの豊かさを思うと、彼は人一倍「空想傾性」が高かったのではないか、という気もします。

さらに、賢治の作品とりわけ詩を読んでいると、彼は時に本当に「幻覚」を体験していたのではないかと思わせる箇所に、しばしば遭遇します。賢治の作品に出てくる幻覚的描写は、たいてい疲れた時やぼーっとしている時など少し覚醒水準が下がっている状態で現れ、自分に呼びかけられたり自分もそれに答えて会話をするような形をとります。そして、賢治自身には最初から、それが現実の知覚ではなくて幻覚であることがわかってします。

人間が体験する「幻覚」にもいろいろな種類があるのですが、今挙げたような特徴は、「解離性幻覚」と呼ばれているタイプに合致します。

そして催眠感受性は、この「解離性幻覚」を起こす心理機制としての「解離」という現象とも、関連しているという説があります。そうであればこれは、賢治が実生活において解離性幻覚を体験をしやすかったということと、関連づけることができるでしょう。

とまあ、このようにいろいろ推測を重ねたからと言って、何がどうなるわけでもないのですが、宮澤賢治という「変わった人」の心性を、少しでも解き明かせないかと思い、彼にはこの世界がいったいどんな風に見えていたのだろうと思い、私としてはあれこれ考えてみている次第です。

コメント