1933年(昭和8年)3月31日、賢治が亡くなる半年ほど前に森佐一に宛てた「書簡467」に、次のような一節があります。

昨夜叔父が来て今日金田一さんの予審の証人に喚ばれたとのことで、何かに談して行きました。花巻では大正五年にちやうど今度の小さいやうなものがあり、すっかり同じ情景をこれで二度見ます。易の

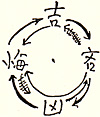

といふ原理面白く思ひます。みんなが「吉」だと思ってゐるときはすでに「吝」へ入ってゐてもう逆行は容易でなく、「凶」を悲しむときすでに「悔」に属し、明日の清楚純情な福徳を約するといふ科学的にとてもいゝと思ひます。希って常に凶悔の間に身を処するものは甚自在であると思ったりします。古風な点お笑ひ下すってかまひません。

また、『新校本全集』で第十三巻(下)の「作品断章・創作メモ」の章には、賢治による次のようなメモが収録されています。

小輩ハ少シク耕稼ノ法ヲ理メタルモノデ、道徳性命ノ学ヲ究メタルモノデハナイ。サリナガラ近年大ナル身辺ノ変遷ニ会フテ、何カ人運ノ順逆ノ法則ヲ肝ニ銘ジタルヤウノ感ジヲナシ居ッタ。遇々或ル人ノ易ノ原理吉凶悔吝ニアリトイフヲ聴イテ、ソノ事数十年来熟知ノ如キ想ヲ生ジ、則チ怱卒ニ紙ヲ求メテ、左ノ図式ヲ録シタ 吉ヲ小輩ハ左ノ如クニ解スル。

生活ノ旺盛ヲ約スル因子ノ勢力ヲVトシ ソノ衰滅ヲ約スル因子ノ勢力ヲFトスレバ ΣV-ΣF>a <b ナル場合 a bハ各固体(人)ニヨッテ異ル恒数デアル。吝ハ ΣV-ΣF>a ΣV-ΣF>b。実線ハ自然任運ノ循環デアッテ人若シ吉位ニアッテ心ノ赴ク所ニ恣ナレバ必ズ吝位ニ至リ凶位ニ達スル。コノ事全ク容易デアッテ大石ヲ急坂ニ懸クルガ如クデアル。凶位ニ於テ愈々吝ナルモノハ絶ズ右二位ノ間ヲ往来シテ遂ニ再ビ吉境ニ達シナイ。然レドモ若シ悔ヲ生ジ吝行ノ反ヲ執ルモノハヤガテ

序

図式

典拠

四境ノ解釈

四境ノ移化ノ法則

応用、

結

上の「メモ」の終わり部分は「目次」のようになっていて、賢治がこのテーマについて論文のようなものを構想していた様子もうかがわせます。

さて、この「吉・吝・凶・悔」という四つの概念の出典は、『易経』の本体である『周易』に孔子が加えた注釈であると(伝説的に)言われる「伝(十翼)」のうちの、「繋辞伝・上」にあります。次の口語訳は、岩波文庫版『易経』(下)によるものです。

聖人は卦を設けてその形象の示す意味を観察し、その結果を辞(ことば)に書きあらわして吉凶の道理を明らかにした。設けられた卦中の剛爻と柔爻とはたがいに変化を生ずる。してみれば易にいう吉凶とは、事の得失の象徴であり、悔吝(悔とは凶に居ながら後悔憂慮して吉に赴くこと、吝とは吉に居ながら逸楽猶予して凶に陥ること)とは事後に生ずべき憂い虞れの象徴であり、変化とは事の前進・後退の象徴であり、剛柔とは昼夜(動静)の相対の象徴であり、六爻の動きのうちに三極すなわち天地人三才の道が尽くされているのである。

『新宮澤賢治語彙辞典』では、この「吉→吝→凶→悔→吉→・・・」という状態の循環は、「賢治独自の解釈」とされていますが、上に見るように、『易伝』の中に述べられていることです。ネット上でも、こちらのページにはほとんど同じような図が出てきますし、こちらにもこちらにも、四つの状態の循環について書かれています。

ただ、ΣV-ΣF>a などと数式を使って表わしているところは、まさに「賢治独自の解釈」なのでしょう。晩年の賢治が、数学を勉強していたという成果の一端が出ていると言えましょうか。

ところで、「吝嗇」というと「ケチ」のことですから、私はこの図式に出てくる「吝」というのは、「お金持ちになるとかえってケチになる」というようなことなのかと、これまで何となく思っていました。しかし、これは全くの誤解でした。

漢和辞典で「吝」という字を調べると、「おしむ・しぶる」という意味の他に、「むさぼる」という意味も記されています。おごり・たかぶりのために、あやまちをおかしても改めることを「惜しむ」という意味だということです。

賢治の数式の解釈としては、一般に「Σ」という記号は数値の「総和」を表わしますから、「ΣV」とはその人の生活を旺盛にさせる因子のエネルギーの総和を表わし、一方「ΣF」とは、その人の生活を衰滅させる因子のエネルギーのの総和を表わすことになり、結局「ΣV-ΣF」とは、実際にその人に働く(プラスの)エネルギー量を表わす、ということになるのでしょう。ちなみにこの「V」は、Vitality などの V からきているのでしょうか。「F」は、Fail とか Fall とかの F からきているのでしょうか。

「吉」の状態では、「ΣV-ΣF>a」かつ「ΣV-ΣF<b」、すなわちその人に働くエネルギーが、a という値と b という値の間、つまりちょうど適切な範囲にあるということが、数式で表現されているのでしょう。

それが「吝」になると、「ΣV-ΣF>a」かつ「ΣV-ΣF>b」、すなわちその人に働くエネルギーが、「適切な範囲の上限」である b を上回ってしまっているという事態を表わしているわけです。

ここが私にとっては面白いと感じるところで、「吉」を過ぎて「吝」になったら、もう徐々にエネルギーが低下してきているのではなくて、逆にエネルギーが「吉」の時よりも「過剰に」なっていると、賢治は考えているわけです。後にも述べるように、これは賢治の実際の感覚からも由来しているのかもしれません。「吝」という状態については、だんだん反省したり改めたりすることが面倒になって、惰性に流されていくという(すなわちエネルギーはすでに低下してきているという)解釈もありうると思いますが、ここでは、スピードを出しすぎて暴走していくような状態が想定されているわけです。

賢治が、上の「メモ」に「近年大ナル身辺ノ変遷ニ会フテ、何カ人運ノ順逆ノ法則ヲ肝ニ銘ジタルヤウノ感ジヲナシ居ッタ」と書いているように、彼がこのようなことを考えるようになったきっかけは、「大ナル身辺ノ変遷」(=大病をしたことでしょう)にあったと思われます。

賢治は、1930年(昭和5年)の沢里武治あて「書簡260」に、次のようなことを書いていました。

あなたもどうか今の仕事を容易な軽いものに考へないであくまで慎み深く確かにやって行かれることを祈ります。私も農業校の四年間がいちばんやり甲斐のある時でした。但し終りのころわづかばかりの自分の才能に慢じてじつに倨傲な態度になってしまったこと悔いてももう及びません。しかもその頃はなほ私には生活の頂点でもあったのです。もう一度新らしい進路を開いて幾分でもみなさんのご厚意に酬いたいとばかり考へます。

ここで、賢治は自分の過去を振り返り、農学校に勤めていた4年間が「いちばんやり甲斐のある時」だったとし、しかしその「終りのころ」には、「わづかばかりの自分の才能に慢じてじつに倨傲な態度になってしまった」と述べています。その後、学校を飛び出して始めた無理な生活がたたり、大病をして死線をさまようことになり、それをこの手紙では「悔いている」わけです。

これを、上の「四境」にあてはめれば、

吉: 農学校におけるやり甲斐のある生活

↓

吝: 上記の「終りのころわづかばかりの自分の才能に慢じてじつに倨傲な態

度になってしまったこと」

↓

凶: 結核急性増悪・病臥生活

↓

悔: 「悔いてももう及びません」

↓

吉: 「もう一度新らしい進路を開いて幾分でもみなさんのご厚意に酬」いる

というようなことになるでしょう。

このあたりが、賢治が「近年大ナル身辺ノ変遷ニ会フテ、何カ人運ノ順逆ノ法則ヲ肝ニ銘ジタルヤウノ感ジヲナシ居ッタ」と述べていることの内実なのではないかと、私は思います。

ところで、賢治の人生を見ると、同じような経過をたどっているのは、この時だけではありません。

下記のプロセスはどうでしょうか。

吉: 生涯の導きとなる法華経と出会い、全身が震えるほどの感動を覚える

↓

吝: その法華経を奉じる国柱会に心酔するあまり家出をして、親友の保阪嘉

内に対しても強引で一方的な折伏を行う

↓

凶: 親友・保阪嘉内との悲しい別れ・失意の帰郷

↓

悔: 「毎日学校に出て居ります。何からかにからすっかり下等になりました。

(中略)それがけれども人間なのなら私はその下等な人間になります

る。」(保阪嘉内あて「書簡199」)

↓

吉: 農学校におけるやり甲斐のある生活

最後は、上に挙げた方の循環につながっていくわけです。

このように人生が巡っていく有り様は、さすがに「易」が図式化しているとおりであるとも言えますが、賢治の場合は、とりわけ典型的に現れているように感じられます。

それは、福島章氏が『宮沢賢治 こころの軌跡』(講談社学術文庫)において、賢治の生涯における精神状態を分析検討し、「周期性性格(チクロチミー)」であると「診断」したことを、別の角度からとらえたものと言えるのではないかと、私は思います。

賢治は、何かのきっかけで気分が舞い上がり、それは周囲からもちょっと行き過ぎと思える行動にまでにまで至り、結局は挫折して、しばらく落ち込んでしまう、というサイクルを繰り返す傾向があります。福島章氏は、これを躁的な状態とうつ的な状態の反復としてとらえ、「周期性性格」と考えたわけです。易で言う「吝」の状態とは、賢治の場合は「躁状態」だというわけですね。

ですから、賢治が上記の数式で表わしていたように、「吝」の状態を「エネルギー過剰」ととらえるのは、まさに彼の(あとから振り返っての)実感だったのではないかと、私は思うのです。

◇ ◇

さて、吉→吝→凶→悔の円環の図は、賢治の草稿においてもう一ヵ所記されていた場所があります。

それは、童話「貝の火」の原稿用紙で、題名のま上の箇所でした。

「貝の火」のストーリーも、この「四境」にあてはめてみることができます。

吉: ホモイがひばりの子を助け、鳥の王様から「貝の火」を授かる

↓

吝: ホモイは大将になったつもりで威張り、弱い者いじめをする

狐の悪事にも加担してしまう

↓

凶: 貝の火は光を失い、ホモイは失明する

↓

悔: 狐が捕らえた鳥を解放する

「こんなことはどこにもあるのだ。それをよくわかったお前は、

一番さいはひなのだ。」

最後の「悔」の部分は、ホモイが行っているわけでなく父親頼みになっているところが、若い頃の賢治自身を見るようで複雑な感じですが、それにしても救いようがないほど悲しいと思っていたこの童話も、お父さんの「それをよくわかったお前は、一番さいはひなのだ」という言葉にあるように、また次には「吉」に循環していくのだと考えると、もう一段進んだ未来につながっていくようで、奥深い救いも感じられます。

signaless

大なり小なり人は誰でもこの循環のなかに生きているように思います。そのスパイラルを上昇させるか、下降させるかは「悔」をどちらの方向に向けるか、つまり自分のこころの持ち方ということなんでしょうね。肝に銘じます!確かに、人間、失敗するときは暴走している(調子に乗っている)時かも・・・。

hamagaki

signaless さま、こんばんは。いつもありがとうございます。

そうですね。自分自身のこれまでの来し方を振り返っても、このような循環を読み取ることができるように感じます。

また一方で私は、古今東西の人類が、直線的に流れる「時間」というものを、円環としてとらえようとする習性を持っていることにも、不思議を感じることがあります。

「1日」という小さな円環や、「1年」というより大きな円環を想定することは、人間だけでなく様々な動物にとって、生活上の意味(必要性)もあるので理解できるにしても、月の満ち欠けをもとに「1ヵ月」という円環を作り、さらに「週」とか「六曜」とか「十干」とか「十二支」とか、さまざまな単位を設定することによって、人間は、時間が「流れ去る」のではなくて「めぐる」のだという図式を、この世界に張りめぐらせています。

それは、この人生というものが、どこからどこへ続くともわからない一本道をひたすらに走っていくものではなくて、慣れ親しんだ競技場のトラックを何周もしているのだと考える方が、何となく安心できるからなのかもしれないなどと、ふと考えたりもします。

記事とは全く関係のない話で失礼しました。