エルンスト・ヘッケルが生物学研究者としての経歴を開始したまさにその年、近代科学史上における最も重要な著作の一つが現れました。イギリスのチャールズ・ダーウィンが満を持して発表した、『種の起源』(1859)です。

これを読んだヘッケルは直ちに熱烈な進化論者となり、ドイツにおけるダーウィニズムの「伝道者」とも言うべき役割を果たしていくことになります。たんに思想的に共鳴するだけでなく、無脊椎動物の形態学に関するヘッケル自身の広汎な業績を骨格として、彼はダーウィン説を自らの血肉としていきました。

1866年にヘッケルがわずか32歳で発表した著書『一般形態学』は、イギリス生物学界の大御所であるT.H.ハックスリーから、「進化論の帰結の実践 的な応用であり、19世紀の生物学史における記念碑的著作」との賞賛を受けますが、ダーウィン自身も、ドイツにおける自説の成功の最大の要因は、ヘッケルによる強力なプロパガンダにあったと考えていました。「進化という事実を世間に納得させる上で、ヘッケルはダーウィン以上の影響を及ぼした」と言う人さえあります(ノルデンシェルド『生物学史』1929)。

的な応用であり、19世紀の生物学史における記念碑的著作」との賞賛を受けますが、ダーウィン自身も、ドイツにおける自説の成功の最大の要因は、ヘッケルによる強力なプロパガンダにあったと考えていました。「進化という事実を世間に納得させる上で、ヘッケルはダーウィン以上の影響を及ぼした」と言う人さえあります(ノルデンシェルド『生物学史』1929)。

上記『一般形態学』において、ヘッケルはかの有名な「生物発生の基本則」、すなわち「個体発生は系統発生を反復する」という「法則」を呈示します。さらに、生物進化における一番最初の段階に、彼が仮説的に「モネラ」と名づけた「核構造を持たない原形質塊」、いわば生物と無生物の境界にあたるような有機体の存在を提唱しました。

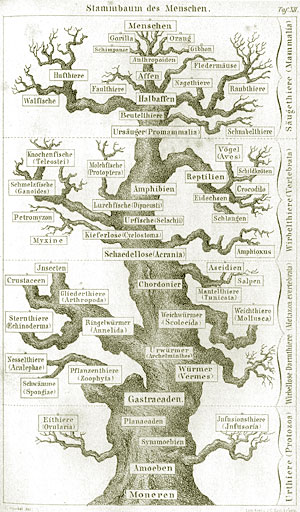

また、皆さんの多くは中学生か高校生の頃に、生物の進化を図示した「系統樹」というものを、ご覧になったことがあるでしょうが、この種のシェーマを初めて描いたのもヘッケルで、その初めての試みは『一般形態学』第二巻に登場しています(上写真)。後にも触れるように、ヘッケルの素人離れした画才は、放散虫類やクラゲの研究書に自ら添えた図版にも遺憾なく発揮されていましたが、上の系統樹の絵におけるリアルな描写も、単なる模式図のレベルを越えて、生命の連鎖というものに圧倒的な存在感を与えています。

さて、この「個体発生は系統発生を反復する(Die Ontogenese rekapituliert die Phylogenese)」と いうテーゼは、現在もヘッケルの名前とともに、多くの人々に記憶されています。これは簡単に言えば、あらゆる生物は誕生の際に、太古からそれまでの進化の歴史を繰り返して身体や組織が形成される、という仮説です。

いうテーゼは、現在もヘッケルの名前とともに、多くの人々に記憶されています。これは簡単に言えば、あらゆる生物は誕生の際に、太古からそれまでの進化の歴史を繰り返して身体や組織が形成される、という仮説です。

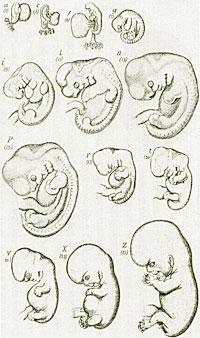

例えば人間の受精卵は子宮の中で胎児へと成長していきますが(左図)、ある時期には鰓(えら)ができてまるで魚のような形になり、次いで手足が形成され、最後に尻尾が退縮していくという変化をたどります。その様子は、まるで単細胞生物から多細胞生物へ、そして魚類から両生類・爬虫類的な段階を経て哺乳類に到達するかのように感じられ、まさに生物進化(=系統発生)のプロセスを、ここで短時間のうちに「反復」しているように見えます。様々な生物で、そのような実例は枚挙にいとまがありませんし、何よりも、一つ一つの「いのち」が、それぞれ何億年という悠久の生命の歴史をたどりなおしているのだという考えには、言葉では言い表せないようなロマンが漂っています。

この「個体発生が系統発生を反復する」という説(反復説)そのものは、何もヘッケルのオリジナルではなくて、このような考えの萌芽はアリストテレスにまでさかのぼり、その後もいろいろな学者によって示唆されていました。しかし、当時の生物学界の最高権威と見なされていたヘッケルが、これを進化論という新たな装いのもとに、洗練された形で強烈に主張したことの波及効果は、非常に大きなものでした。

例えば、精神分析学を創始したフロイトも、ヘッケルの反復説に強い影響を受け、人間の精神的な側面の成長も、生物の系統発生的な段階と並行した経過をたどるという理論を構築していきます。また、イタリアのロンブローゾが創始した「犯罪人類学」においては、「生来の犯罪者」は、「進化的に劣った類人猿的な形態的な印を帯びている」と考えられたり、あるいは教育学に応用されたり、はたまた人種差別主義の論拠とされたり、この「法則」はヘッケルの手を離れたところで、様々な波紋を生んでいきました。

例えば、精神分析学を創始したフロイトも、ヘッケルの反復説に強い影響を受け、人間の精神的な側面の成長も、生物の系統発生的な段階と並行した経過をたどるという理論を構築していきます。また、イタリアのロンブローゾが創始した「犯罪人類学」においては、「生来の犯罪者」は、「進化的に劣った類人猿的な形態的な印を帯びている」と考えられたり、あるいは教育学に応用されたり、はたまた人種差別主義の論拠とされたり、この「法則」はヘッケルの手を離れたところで、様々な波紋を生んでいきました。

学者として功成り名遂げたヘッケルは、このような生物学分野における研究にとどまらず、さらに哲学の領域へも活動を広げていきます。『人類創造史』(1874)、『宇宙の謎』(1899)、『生命の不可思議』(1904)などの著作において、彼は既成の権威や宗教に対する厳しい批判論者として筆をふるい、科学の進歩の名のもとに、自由主義的な論陣を張りました。また、物質と観念を統一的にとらえる彼独特の「一元論」を唱え、例えば次のような論調でキリスト教をも攻撃します。

この魂の闘いにおいて、一方には、精神的自由と真実、条理と文化、進化と進歩が、科学の鮮やかな旗の下にある。また一方には、精神的隷属と偽り、不条理と野蛮、迷信と退行が階層性の黒き旗の下にある。・・・進化は真実を求める闘争における重砲である。あらゆる部類の二元論的な詭弁は、この一元論の大砲の速射の下に崩壊し、不謬の教義の強力な砦であるローマカトリック教の位階制の尊大で強大な構造は、トランプの家のように崩れ落ちる。(『人類創造史』)

ヘッケルの「一元論」とは、いわばそれまでの観念論と唯物論を折衷したようなもので、「存在」とはある面から見れば「物質」として物理的な延長を持ち、また別の面から見れば「精神」として知覚活動を行っている、とでも要約できるものです。彼自身の言葉で語ってもらうと、「一元論では、唯物論のいう精神をもたない物質は存在しないし、唯心論が認める物質なき精神も存在しない。認めるのはただ一つであり、その二つは同じものなのである」(『一般形態学』)、という感じです。

ヘッケルの「一元論」とは、いわばそれまでの観念論と唯物論を折衷したようなもので、「存在」とはある面から見れば「物質」として物理的な延長を持ち、また別の面から見れば「精神」として知覚活動を行っている、とでも要約できるものです。彼自身の言葉で語ってもらうと、「一元論では、唯物論のいう精神をもたない物質は存在しないし、唯心論が認める物質なき精神も存在しない。認めるのはただ一つであり、その二つは同じものなのである」(『一般形態学』)、という感じです。

このような基礎の上に、自然科学の成果を機械論的・還元論的に積み上げたものが、ヘッケルの構想する学問体系でした。そこでは、心理学は生理学の一分野となり、経済学・政治学・倫理学は、すべて「応用生物学」と見なされます。カントからヘーゲルに至るドイツ哲学の伝統からすると、何と変わり果てた姿かとため息が出ますが、しかし彼の「一元論」は当時一世を風靡し、1906年には自ら「ドイツ一元論者同盟」なる組織も創設して、社会的発言を拡大していきました。二代目会長になったノーベル賞化学者オストワルドをはじめ、この会には様々な著名人が所属し、社会的にかなりの影響力を持っていきます。

ヘッケルのベスト・セラーである『宇宙の謎』は、1年目で10万部を売り、1919年までに10版を重ね、25の言語に翻訳され、1933年までにドイツ国内だけで50万部が売れるという人気を博し、出版史において最もめざましい成功を収めた本の一つに数えられました。当時のヘッケルの信奉者は、「彼の名は、何世紀にもわたって光を放ち続ける、輝ける象徴となるであろう。その間に世代は代わり、新たな逸材が世に現れ、国家は凋落し、王権は倒れることだろうが、かのイェナの賢き老天才の名は、何より長らえるだろう」とまで書いています。

1919年、このような栄光のうちにヘッケルは、終生愛したイェナの地で85歳の生涯を閉じました。この年は、奇しくもアドルフ・ヒットラーが「国家社会主義ドイツ労働者党」に入党した年でもありました。そしてヘッケル亡き後の「ドイツ一元論者同盟」はしだいに人種的純血主義に傾き、ヒットラーに対する積極的な支持を鮮明にしていきます。

1919年、このような栄光のうちにヘッケルは、終生愛したイェナの地で85歳の生涯を閉じました。この年は、奇しくもアドルフ・ヒットラーが「国家社会主義ドイツ労働者党」に入党した年でもありました。そしてヘッケル亡き後の「ドイツ一元論者同盟」はしだいに人種的純血主義に傾き、ヒットラーに対する積極的な支持を鮮明にしていきます。

これはヘッケルの死後のことだったとは言え、実はすでにヘッケル自身の著作にも、進化論の濫用とも言うべき人種差別的な見解が含まれていました。機械論と神秘主義が奇妙に同居したような彼の思想には、容易にナチスのイデオロギーの一部として利用される側面もあったのです。

引き続き時代が変わっていくと、本来の生物学の分野でも、彼の権威は地に墜ちて行きます。「個体発生は系統発生を反復する」という命題を、ヘッケルは確かに多くの著作の中で繰り返し強調していますが、その論を冷静に読むと、この命題を論理的に説明するような科学的根拠は、結局何も挙げられていないのでした。「系統発生は、・・・生理学的な過程であり、生物が有するすべての生理学的な機能同様、機械的な原因により、絶対的な必然性をもって決定されるのである」というような言葉が、「内容の深まりもないまま、繰り返しによって同意を求める執拗さと熱意を持って」(S.J.グールド)何度も書かれているだけなのです。

また、『自然創造史』の挿絵においては、ヒトとイヌの胎児の類似性を強調するために、ヘッケルが意図的に形を歪めて描いていたという疑惑が取り沙汰されたり、かつての名声が高かっただけに、その凋落ぶりも極端でした。

生物学史として見ると、実験発生学の発展によってすでに20世紀前半から「反復説」の立場は危うくなっていましたが、その後さらに分子生物学がDNAレベルで個体発生のメカニズムを明らかにするに及び、この説はまさに「前世紀の遺物」というような位置に格下げされていきます。「お話」としては魅力的かもしれないが、とても「科学」と呼べる代物ではない、というのです。

このような調子で、20世紀後半の生物学の潮流は、ヘッケルというこの往年の大学者に対して、ことさら冷淡な態度をとり続けていきます。ナチス・ドイツへの思想的親和性というイメージが、そのような扱いをさらに増幅していたのかもしれません。

しかし、やっぱり「歴史はめぐる」ということはあるようです。古生物学者S.J.グールドは『個体発生と系統発生』という著作を準備している際の経験として、彼独特のユーモアもまじえ、その大著の冒頭で次のようなことを書いています。

しかし、やっぱり「歴史はめぐる」ということはあるようです。古生物学者S.J.グールドは『個体発生と系統発生』という著作を準備している際の経験として、彼独特のユーモアもまじえ、その大著の冒頭で次のようなことを書いています。

また私としても、こんなにも世にあまねく行きわたっているヘッケル説への非難という「壁」に、これほどの努力を傾けてまで、あえて挑戦するほど勇ましい科学者ではない。ところが私がちょっと探り針を入れてみると、すぐさま壁の中の亀裂が浮かび上がってきた。それについて私は20回以上も、次のようなきわめて奇妙な体験を味わった。

私が研究者仲間に個体発生と系統発生の並行性に関する本を書いているんだと話すと、相手は私をわきへ連れていって誰も見ていないことを確かめ、盗聴器の有無までチェックしかねないようすで、ことさらに声を低めて告白するのだ。「ここだけの話にしときたいのだがね、それについては確かに何かがあると私も思っているんだよ。」

実際、1990年代以降には、「進化発生生物学」という新たな分野が開拓され、ここではヘッケルが取り組んだと同じテーマに対し、最新の方法論を駆使したアプローチが始まっているということです。

いったんはタブーのように封印されていた領域に、またもう一度正統的な研究の照準が合わせられているのです・・・。

以上、当初の予定よりはかなり長々しくなってしまいましたが、エルンスト・ヘッケルという生物学者の業績について、私なりに概観してみました。その生涯における厖大な仕事を大きく分けると、(1) 無脊椎動物の解剖学・形態学に関する基礎的研究、(2) 進化論や「反復説」を中心とした理論生物学的領域における学説の提唱、(3) 「一元論」に集大成される哲学的論考の展開、という3つにまとめてみることができるでしょう。

できれば近いうちに、宮澤賢治が《ヘツケル博士!/わたくしがそのありがたい証明の/任にあたつてもよろしうございます》と書いたのは、このようなヘッケルの学説のどの部分を念頭に置いていたのかということについて、考えてみたいと思います。

できれば近いうちに、宮澤賢治が《ヘツケル博士!/わたくしがそのありがたい証明の/任にあたつてもよろしうございます》と書いたのは、このようなヘッケルの学説のどの部分を念頭に置いていたのかということについて、考えてみたいと思います。

あと最後に、ヘッケルというかくも多面的な人物のもう一つ別の側面について、ここで少しだけご紹介しておきます。

それは、先にも少し触れたことですが、ことあるごとにヘッケルが示していたその素晴らしい美術的才能です。この右上の方に5つほど挿入した黒地の美しい画像は、いずれもヘッケルがスケッチした放散虫類で、著書において挿絵として用いられたものです。その出典はこちらのサイトで、もっとたくさんの画像を、より高解像度で見ることができます。また、こちらのサイトからは、『自然の芸術的形態』という彼の著書に収められている100もの図版を見ることができます。

学問的・思想的評価が大きく揺れ動こうとも、ヘッケルの仕事のこの側面は、これまで変わらずに静かな光彩を放ってきましたし、これからもそうあり続けるでしょう。

下の絵は、ヘッケルが発見し名づけた Desmonema Annasethe というクラゲを、彼自身が描いたものです。学名は、その数年前に亡くなったヘッケルの最初の妻 Anna Sethe にちなんで命名されたものですが、彼によれば、流れるような無数の触手が、アンナの美しいブロンドの髪を思い出させるのだそうです。それにしてもここに見られる装飾的な様式は、アール・ヌーヴォーの絵画、例えばオーブリー・ビアズリーが描く女性の髪をも連想させるものですね。

賢治の「挽歌」の中で呼びかけられた博士が、ここでやはり愛する者を悼む思いを、自らの筆に託していたというわけです。

[参考文献]

S.J.グールド:個体発生と系統発生.工作舎,1987

倉谷 滋:個体発生は進化をくりかえすのか.岩波書店,2005

Encyclopaedia Britannica 11th ed., 1910-1911

コメント