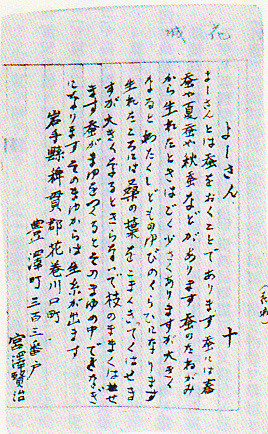

宮澤賢治が書いた文章で現存している最古のものは、花城尋常高等小学校4年の時の、「よーさん」と題した綴り方で、『新校本全集』第14巻の校異篇に、右の写真が収録されています。

宮澤賢治が書いた文章で現存している最古のものは、花城尋常高等小学校4年の時の、「よーさん」と題した綴り方で、『新校本全集』第14巻の校異篇に、右の写真が収録されています。

これは、宮澤家に保存されていたのでも小学校に残っていたのでもなくて、岩手県公文書綴「第一回児童学業成績調」という役所の資料の中にあったものが、後に発見されたのです。

1906年(明治39年)に、全国の尋常小学校第四学年を対象に行われた、「第一回小学校児童学業成績調査」というものの結果で、他の児童の「綴リ方」49名分とともに残されていました。

この答案を見て、現代の人がまず驚くのが、養蚕のことを「よーさん」と表記している仮名遣いだと思います。小学4年生にもなって、「ちょっと賢治君、大丈夫?」という感じですが、これはすでにご存じの方はご存じのように、明治時代終わり頃の数年間だけ、文部省が「言文一致」の新仮名遣いの一環としてこのような表記法を定め、全国の小学校において、これが正しい書き方として教えられていた時期があったのです。

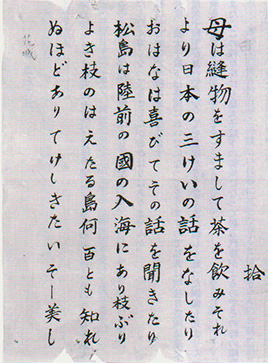

右の写真は、やはり『新校本全集』第14巻本文篇に掲載されている、同じ「第一回児童学業成績調」の「書キ方」の賢治の答案で、これは手本を写したものですが、やはり最後の行に「けしきたいそー美し」と、長音記号「ー」を用いた表記が行われています。

右の写真は、やはり『新校本全集』第14巻本文篇に掲載されている、同じ「第一回児童学業成績調」の「書キ方」の賢治の答案で、これは手本を写したものですが、やはり最後の行に「けしきたいそー美し」と、長音記号「ー」を用いた表記が行われています。

今日は、この「ー」を用いる仮名遣いについて考えてみたいのですが、以下ではこのような表記法のことを、「棒引き仮名遣い」と呼ぶことにします。

さて、『新校本全集』第14巻を続けて見ていくと、この次には、「国語綴り方帳/花城尋常高等小学校六学年/宮沢賢治」という文章群が掲載されています。

これは、賢治の小学6年の時に担任教師だった谷藤源吉という先生の家から出された「反故」を買った人が、その中から偶然発見したというもので、これまた幸運の賜物です。小学6年生の賢治が書いた16の短い綴り方が載っているのですが、たとえばその一つは、次のようなものです。

▲ 皇太子殿下を拝す。

昨日は私等のいつまでも忘れることができぬ日であります。

工兵八大隊の兵営や演習の後を見て来た帰りに私等が皇太子殿下がおいでになるのを拝す為に一列にならんで待って居りますと自てん車に乗ったけいぶが通りその後に人力車で三人通りそれから殿下は、挙手の礼をこの賤しい私等になされましてお通になりました。

あー、雲の上の貴きお方がこの賤しい私等に礼をなさるとは校長さんのお話の通り涙がこぼれるばかりであります。

昔は土下座して殿様の顔も見ることができぬ代がどーしてこの如き有難い代になったでせう。この有難い代に生れたにつけても君の為につくさねばなりせん。

ここにも、「あー」とか「どーして」など、棒引き仮名遣いが使われています。賢治が皇太子を拝したというのは、『新校本全集』の年譜によれば1908年(明治41年)9月30日に、皇太子(後の大正天皇)が盛岡に来て、工兵特別演習を統監した時だということですので、賢治らも花巻から盛岡まで遠足で行っていたものと推定されています。

賢治はこの後、小学校を卒業して盛岡中学校に入学しますが、中学時代の答案や綴り方などは残っておらず、この次の学校関係の提出物で現存しているものは、盛岡高等農林学校時代の修学旅行記や地質調査報文などになり、これらの文書において賢治は、もはや棒引き仮名遣いは用いず、一般的な歴史的仮名遣いに戻っています。また、中学時代から作りはじめる短歌においても、基本的に歴史的仮名遣いが用いられていますので、「よーさん」とか「たいそー」とか「どーして」といった棒引き仮名遣いを賢治が用いた、とりあえず最後の例は、上記の小学6年時の「国語綴り方帳」だったということになります。

ただし、中学時代の短歌には唯一の例外として、「歌稿〔B〕」の「〔明治四十二年四月より〕」の章に、次の一首があります。

ホーゲーと焼かれたるまゝ岩山は青竹いろの夏となりけり

この歌はちょっと読んだだけでは意味がわかりませんが、「ホーゲー」とはやはり棒引き仮名遣いで「奉迎」のことで、上記のように皇太子を盛岡に「迎え奉る」に際して、盛岡市内の「岩山」という丘の中腹に、ちょうど京都の五山の送り火のように、「ホーゲー」という文字形に火を燃やしたということがあったのです。

小川達雄著『盛岡中学生 宮沢賢治』には、当時の次のような「岩手日報」の記事が引用されています。

【無題録】▲御着駕当夜より、ホーゲイの彩火、岩山の絶頂にかゞやきて仰ぎみるもの思はず万歳を絶叫した、京都東山の大文字獨り其美を前に

擅 まにする能はずだ▲折しもの工兵演習も戦機方に迫りて夜々一団のサーチライトが、各方面に揺曳して、いとゞしく荘厳の観を添ふることになッた

この記事には「ホーゲイ」となっていますが、当時の新仮名遣いによれば、「ホーゲー」が正解のはずです。

この記事には「ホーゲイ」となっていますが、当時の新仮名遣いによれば、「ホーゲー」が正解のはずです。

同じく小川達雄著『盛岡中学生 宮沢賢治』には、右のような図も掲載されていて、説明は付けられていませんでしたが、これは当時の何かの記録絵なのでしょうか、山肌には「ホーゲー」の字が見えます。

こういう場合、本来ならば漢字で「奉迎」と輝かせた方が立派な気がしますが、「奉」のように画数が多くて線が混み合った文字を、くっきりと炎で浮かび上がらせるのはおそらく物理的に困難なので、カタカナにしたのでしょう。

今のように、ネオンサインやビルの灯りがなかった時代ですから、きっと夜空に鮮やかに光っていたことでしょうが、それにしても現代の私たちの感覚では、その文字が「ホーゲー」というのでは、何か滑稽というか、間が抜けたような気がするのは否めません。現代では、「ホゲー!」という言葉が驚きを表す間投詞として漫画などで使われたり、「hogehoge」などという文字列がプログラミングで無意味な名前を表すメタ構文変数として用いられることがあることも、影響しているでしょう。

しかし当時の人々の間では、この棒引き仮名遣いもかなり浸透していて、きっとさほど違和感はなくなっていたのでしょう。

それはさておき、上の「ホーゲーと焼かれたるまま……」という賢治の短歌に戻ると、小学6年の賢治が遠足で皇太子を拝したのは、前述のように1908年9月30日の日中と推測されるので、28日夜に行われた「ホーゲー」の山焼きそのものは見なかったと思われるのですが、この短歌によれば、翌年に盛岡中学に入学すると、岩山に登ってその火床の跡を見たということなのでしょう。「「東京」ノート」の「盛中一年一学キ」の項に「岩山」という記載があるのが、この時のことと推測されています。

以上、少年時代の賢治が用いていた、「棒引き仮名遣い」の例をたどってみました。

※

ところで、その後は廃れてしまったこの「棒引き仮名遣い」というものの歴史を少し調べてみましたら、これは明治時代後半から活躍した上田万年という言語学者が、自らの国語改革の理想を実現すべく奮闘した結果、生まれたものだったのです。

山口謠司著『日本語を作った男 上田万年とその時代』という本には、そのあたりのことが詳しく書かれていました。

|

日本語を作った男 上田万年とその時代 山口 謠司 (著) 集英社インターナショナル 2016-02-26 Amazonで詳しく見る |

日本語そのものは、有史以前から悠久の歴史があるわけですから、明治時代の学者を「日本語を作った男」と呼ぶとは、いくら何でも大げさすぎるタイトルではないかとこの本を読む前には思っていたのですが、しかし読んでみると、この人は少なくともその心意気の上では、新たな日本のために、自分が中心となって「新しい国語」を作らなければならない!という高邁な使命感のもとに、近代日本の国語改革に取り組んだ人だったのです。

上田万年は、夏目漱石や幸田露伴と同じ1867年(慶応3年)に尾張藩士の息子として江戸で生まれ、帝国大学和文科を優秀な成績で卒業後、さらに大学院に進むと、国費でドイツおよびフランスに留学しました。4年の留学を終えて1895年(明治28年)に帰国すると、28歳で東京帝大教授に就任します。その秋に行った記念講演「国家と国語と」においては、国語に関する自らの主張を、次のように述べています。

言語とはこれを話す人民に取りては、恰も其血液が肉体上の同胞を示すが如く、精神上の同胞を示すものにして、之を日本国語にたとへていへば、日本語は日本人の精神的血液なりといひつべし。日本の国体は、この精神的血液にて主として維持せられ、日本の人種はこの最もつよき最も永く保存せらるべき鎖の為に散乱せざるなり。故に大難の一度来るや、此声の響くかぎりは、四千万の同胞は何時にても耳を傾くるなり、何処までも赴いてあくまでも助くるなり、死ぬまでも尽すなり、而して一朝慶報に接する時は、千島のはても、沖縄のはしも、一斉に君が八千代をことほぎ奉るなり。

(中略)

故に偉大の国民は、夙に之を看破し、情の上より其自国語を愛し、理の上より其保護改良に従事し、而して後此上に確固たる国家教育を敷設す。こはいふまでもなく、苟も国家教育が、かの博愛教育或は宗教教育とは事替り、国家の観念上より其一員たるに愧ぢざる人物養成を以て目的とする者たる以上は、そは先づ其国の言語、次に其国の歴史、この二をないがしろにして、決して其功を見ること能はざるなり。

(中略)

嗚呼世間すべての人は、華族を見て帝室の藩屏たることを知る。しかも日本語が帝室の忠臣、国民の慈母たる事にいたりては、知るもの却りて稀なり。況んや日本語の為に尽しゝ人をや。

(中略)

日本語は四千万同胞の日本語たるべし、僅々十万二十万の上流社会、或は学者社会の言語たらしむべからす。昨日われわれは平壌を陥れ、今日又海洋島に戦ひ勝ちぬ。支那は最早日本の武力上、眼中になきものなり。しかも支那文学は、猶日本の文壇上に大勢力を占む、而して此大和男児の中、一箇の身を挺して之と戦ふ策を講ずる者なく、猶共に二千余百年来の所謂東洋の文明を楽まんとす、因襲の久しき己を忘るゝの甚しき、あながちに咎むべからざるも、さりとてあまりに称誉すべき次第にはあらず。(上田万年著『国語のため』より)

とまあ、上田万年はこういう感じの、情熱的で国家主義的な新進気鋭の学者だったわけですが、最後の方は、時まさに日清戦争の戦勝に日本中が湧いていた時局を反映して、もう中国なんか目じゃないのに、いまだ学界では国文学者よりも漢文学者が幅をきかせているという状況に、腹を立てているようです。

上田万年という人が、国語学者として目ざしたことを簡単にまとめれば、日本語を機能的に優れた言語として速やかに改良整備し、それを小学校から効率的かつ統一的に教育して全ての国民階層に身に付けさせ、もって国家の発展に資する、というようなことになるでしょう。その目的のためには、地方によって異なる「方言」の存在は障害になるので、教育の場ではこれをなるべく抑圧すべきと考え、この方針が例えば沖縄などの学校で、方言をしゃべった児童に首から「方言札」を掛けさせるというような罰則規定を生んでいったりもしました。

また、厖大な漢字を子供に憶えさせるのは非効率的だとして、教育漢字を大幅に削減し、複雑な歴史的仮名遣いも憶えやすくするために「言文一致」の原則によって改革し、発音どおりに表記するように変えようとしました。

「よーさん」などの「棒引き仮名遣い」も、この「発音主義」に由来する改革案の一つだったわけですが、すでに1897年(明治30年)に「国家教育社大会」で行った演説「国語教育に就きて」の中で、上田は「ー」という長音符の使用について、次のように考えを述べています。

長母音を示す符号の如き今日までは大抵あゝいゝの如く同字を二ッ書くか、或はあう、おうの如くうの字を他の字の下に書くかして、其用を便じ来れる者なれども、此等には此等の特別の読み方別に存するが故に、これらを以て長母音を代表せしむる時は、一を以て二者を兼ぬる事となり、従って不便も尠からず、明治今日の予輩は、最早これら姑息の方便を以て満足するものにあらず。一日も早く新しき一の符牒を制定せんと希望するものなり。即ち今日にてもすでに実際使用し居るー符牒を五十音図の上に措き、小学初等科より早くこれを教授せんと希望するものなり。

上田万年の主張は、当時最先端のヨーロッパの言語学によって箔を付けながら、かつ簡単明瞭で判りやすく、日清戦争に勝って富国強兵をさらに進めようとする時代の潮流にも合致していましたので、それは政治的にも次第に力を得ていきました。

1897年(明治30年)には同志とともに「国字改良会」を設立して持論を展開し、賛同者を増やした上田は、1898年(明治31年)には東京帝国大学教授と兼任しつつ文部省専門学務局長兼文部相参与官に任ぜられ、教育行政にも直接関与するようになります。

そして1900年(明治33年)、上田は文部省から「国語調査委員」に任命され、国語の改革とその教育への適用について、最高レベルの審議にも携わることになるのです。そして上田の考えた改革案は、帝国教育会国字改良部仮名調査部の会議などを経て、ついに文部省から公布されるに至ります。すなわち、同年8月に「小学校令施行規則」が出され、従来の読書作文習字を「国語」の一科にまとめ、尋常小学校で使用すべき漢字を1200字に制限するとともに、表音式の「字音仮名遣い」が定められたのです。

ここにおいて、あの「棒引き仮名遣い」が、とうとう国家の方針となったのでした。文化庁がまとめた「仮名遣い資料集」の中のこちらのページには、この「小学校令施行規則」の中の「第二号表」が掲載されていて、棒引き仮名遣いも一覧になっています。

ところで、この小学校令においては、上記のように「字音仮名遣い」の規則が新たに定められたのですが、一般に日本語の仮名遣いは、「国語仮名遣い」「字音仮名遣い」「訳語仮名遣い」という三種類に分けられるのです。私もこの三分類については、今回初めて知りました。

三つめの「訳語仮名遣い」とは、明治以後に西洋から入ってきた外来語を主にカタカナで表記したもので、これはすでに発音どおりに表記されていましたので、特に改革の必要はありませんでした。この時点で歴史的仮名遣いが用いられていたのは、「国語仮名遣い」と「字音仮名遣い」だったのですが、前者は、「いふ」とか「かはいさう」とかいう「和語」の表記に用いられる仮名遣いのことで、後者は「勘定(かんぢゃう)」とか「喧嘩(けんくゎ)」など、「漢語」の音読みに用いられる仮名遣いのことです。

この明治33年の小学校令においては、全てを一挙に変えることで混乱を招かないために、まずは「字音仮名遣い」を発音どおりの新仮名遣いに改めることとし、「国語仮名遣い」の改革は、次の段階で行うよう計画されていました。

つまり、この時点では、字音仮名遣いは新式で、国語仮名遣いは旧式で行うという、一種の折衷状態にあったわけで、これは1906年(明治39年)に書かれた賢治の綴り方「よーさん」を見ていただいてもわかります。

すなわち、漢語の「養蚕」の読みは「よーさん」と新式なのですが、本文中には、「大きくなるとわたしどものゆびのくらひになります」とか、「桑の葉をこまくきってくはせます」など、和語においては歴史的仮名遣いが用いられているのです。

このように、賢治が受けた小学校教育では、仮名遣いが新旧の「折衷状態」にあったということは、後の議論にも関わってくることですので、心に留めておいていただければ幸いです。

さて、明治33年の「小学校令」で発表された新しい「字音仮名遣い」に対しては、様々な賛否両論が起こりました。特に、「ー」を用いた棒引き仮名遣いはかなり不評を買い、9月29日・30日の『読売新聞』は、社説「新定仮名遣法の実行は暫次見合わすべし」において、次のように批判しています。

新定仮名遣に於ても亦然り、殊に彼のーの如きは、非難最も多く、之を文字と云ふべきか、将た符号と称すべきか、それさへ定かならず、猶将来或は仮名専用の事ともならば、

連字号 或は註釈符号 等と混淆し易きの虞あり、且つ既に文字と云ふ以上は幾分か美的形象をも要すべきに、ーの数多く連るは体裁上果して如何あるべきか

上田万年の弟子で改革派に属する藤岡勝二のまとめた「明治三十八年二月仮名遣改定案ニ対スル世論調査報告」においても、棒引き仮名遣いに対しては、「棒は国語の音を表はすに足るものでない」「棒は文字でない」「棒は他の文字との調和を欠く」「竪書横書に従って数字との混同を生ずる」「棒は美観を害ふ」などの反対意見を多く挙げ、結局次のようにまとめています。

之を要するに、表音的仮名遣に賛成する諸家も此符号使用のことには同意しないものが甚多い。用ゐるべきところ、用ゐるべからざるところは、自ら定られるが故に、強ち之を排斥するに足らないと論ずるものもあるけれども、其等の説を持するものゝ多くは、蓋し片仮名を用ゐて外来語ことに西洋語を写す場合にのみ存せしめんとするものであって、国語全体に於て、語の活用を書き表はす時にも亦之を用ゐんと云ふのではない。故に此の符号は字音仮名遣、国語仮名遣を通じて、これを普く応用することを難ずるものが多いのである。

国語調査委員会も亦こゝに見るところがあって、国語及字音の長音には棒を用ゐざるを原則として、之を用ゐるを咎めざることゝし、外国語に対しては、其反対に、棒を用ゐるを原則とし、ァィゥを代用することを許容することゝした。ひとり帝国教育会の委員会は棒を使用することを一般に認許したのである。

ここに至って、上田万年を中心とした「国語調査委員会」も、棒引き仮名遣いの扱いを後退させ、1905年(明治38年)に文部大臣からの諮問「国語仮名遣改定案等」に対して、次のように答申しています(「仮名遣諮問ニ対スル答申」)。

一、国語及字音ノ長音ニハ「あ、い、う」ヲ用ヰルヲ正則トシ、「ー」ヲ代用スルコトヲ許容ス、但シ外国語ニハ「-」ヲ用ヰルヲ正則トシ、「あ、い、う」ヲ代用スルコトヲ許容ス

すなわち、国語仮名遣いおよび字音仮名遣いにおいては、「ああ」「いい」などと表記するのを「正則」とし、「あー」「いー」も「許容ス」、という位置づけになったのです。

しかし、一方で上田らは、明治33年には手を付けられなかった「国語仮名遣い」については、表音式に改定する内容をこの答申に盛り込み、ここにようやく上田の長年の宿願が、成し遂げられるかに見えました。

しかしこれに対し、新仮名遣い反対派は同じく1905年(明治38年)に「国語擁護会」を結成し、反対運動も盛り上がりを見せてきます。この会の中心となっていたのは、以前に上田万年と論争して帝国大学教授を辞した国文学者の物集高見でした。さらに、1906年(明治39年)になると、文部省参事官の岡田良平が、一躍反対派の急先鋒として登場し、その画策によって貴族院や枢密院からも、反対意見が次々と上がるようになりました。

政府は、混迷する議論を何とか打開しようと、1908年(明治41年)5月、賛成反対両派にわたる各界の大物を入れて、新たに「臨時仮名遣調査委員会」を設置します。ここには、新仮名遣い反対派の重鎮として、陸軍軍医総監・森林太郎(鴎外)も名を連ねていました。

『日本語を作った男 上田万年とその時代』の冒頭は、この「臨時仮名遣調査委員会」の席上で、軍服礼装を身にまとった森鴎外が、上田万年を睨み付けながら2時間に及ぶ大演説をぶつ場面から始まります。この時に鴎外が述べた意見の全文は、「仮名遣意見」として青空文庫にも収録されていますが、それまで改革派がやや優勢かと見られていた調査委員会の議論は、歴史的仮名遣いを断固として擁護するこの鴎外の重厚な演説によって保守派が形成を逆転し、6月に改革派の新仮名遣い案は「不採用」となりました。上田万年は、憤然として「臨時仮名遣調査委員会」に辞表を提出しました。

文部省は、膠着状態の調査委員会をやむをえずいったん休会としますが、しかしその間に、思いもよらない情勢変化が起こってしまいます。すなわち、同年7月に西園寺公望内閣が総辞職し、代わって第二次桂太郎内閣が発足して、新仮名遣い反対派急先鋒の岡田良平が、何と文部次官に就任したのです。

省内の権限を掌握した岡田の動きによって、9月に「臨時仮名遣調査委員会」に対する諮問は撤回されるとともに、明治33年に公布されて新字音仮名遣いを定めていた「小学校令施行規則」は、根こそぎ削除されることになってしまいました(「小学校令施行規則中教授用仮名及び字体、字音仮名遣並びに漢字に関する規定削除の趣旨」)。これによって、小学校で教えられる仮名遣いは、また全てが旧来の歴史的仮名遣いに復することになったのです。

このあまりに唐突で、それまでの流れに反した政策転換は、現場の混乱を招かざるをえませんでした。上田万年の弟子の一人、保科孝一は、その著書『国語問題五十年』で、当時を回顧して次のように書いています。

ただ、明治三十九年高等教育会議において、かなづかい改定案が大多数をもって可決されたとき、岡田参事官は二三の同僚とこれに反対したが破れたので、貴族院の研究会において、かなづかい反対の声をあおり、さらに枢密院にも手をのばされた。臨時仮名遣調査委員会の委員の顔ぶれを見てもわかるので、つまりこの委員会で新かなづかい案をほうむり去る心底であったことが、明らかに知られる。しかるに、明治四十一年七月西園寺内閣が倒れて、桂内閣が組織され、小松原文相の下に、岡田氏が次官になったので、その権力をもって字音かなづかいの復旧を断行されたのである。つまり、高等教育会議で破れたところから、江戸のかたきを長崎でうった形であった。それにしても、そのやり方がすこしく穏当を欠いていた。というのは、学年の途中で字音かなづかいが復旧することになったのであるから、先週まで東京をトーキョーと書くように教えられていたのが、今週からはトウキョウと書かなければならないことになったのだから、教員も児童も大あわてにあわてたのも、無理がないのである。

教育現場がこのような変化にさらされた1908年(明治41年)9月、賢治は尋常小学校6年で、先に引用した「皇太子殿下を拝す」を書いたと推定される10月1日は、まさにこの直後にあたります。上で見ていただいたように、この文章中では「あー」とか「どーして」などと棒引き仮名遣いが堂々と用いられ、この後に続く綴り方でも同様ですから、実際の現場では、上の保科の文章のように「先週まで→今週からは」というほどの激変は、起こらなかったのかもしれません。

賢治にとっては、小学校に入学した1903年(明治36年)にはすでに「字音仮名遣い」は発音式に変わっていましたから、小学校のうちはずっとこの新仮名遣いで教えられ、中学校に入ったら一転して歴史的仮名遣いに戻ったわけですが、これに対して「国語仮名遣い」においては、一貫して歴史的仮名遣いを使っていたわけです。

上田万年の改革が途中で挫折したために、賢治の小学校時代は、このように「字音」と「国語」とを別の規則に従って綴らなければならないという中途半端な境遇にあったわけで、これが後に述べる「雨ニモマケズ」の問題につながる可能性もあるのではないかと、私は思うところです。

余談ですが、上記で上田万年の敵役を演じた岡田良平という文部官僚の名前は、後にもう一度、また別の文脈で賢治と間接的に関わってきます。

1924年(大正13年)8月と言えば、賢治が農学校で「飢餓陣営」「植物医師」「ポランの広場」「種山ヶ原の夜」という4本立ての演劇公演を2日にわたって行い、教師として最も充実した活動をしていた時期ですが、当時文部大臣になっていた岡田良平は、この月の地方長官会議において、「近年に至りて学校劇なるものの流行、漸く盛ならんとする傾向あるが如し。(中略)特に学校において脂粉を施し仮装を為して劇的動作を演ぜしめ、公衆の観覧に供するが如きは、質実剛健の民風を作興する途にあらざるは論を待ず。当局者の深く思を致さんことを望む」と訓示し、さらに翌9月には同様の内容を文部次官通牒としても発しました。これが事実上の「学校劇禁止令」となって、農学校における賢治の演劇活動の道は、この夏を最後に閉ざされてしまったのです。

このことは、賢治が花巻農学校を退職しようと考える要因の一つになったのではないかとも言われており、もしも岡田文相の学校劇禁止令がなければ、ひょっとしたら賢治の人生も少し違ったものになっていたかもしれません。

※

ということで、賢治の子供時代の「棒引き仮名遣い」の用例と、その規則の制定から廃止の経緯について見てきましたが、長々とこんなややこしいことを調べてみた理由は、あの「〔雨ニモマケズ〕」の仮名遣いについて、ちょっと思うところがあったからです。

雨ニモマケズ

風ニモマケズ

雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ

丈夫ナカラダヲモチ

慾ハナク

決シテ瞋ラズ

イツモシヅカニワラッテヰル

一日ニ玄米四合ト

味噌ト少シノ野菜ヲタベ

アラユルコトヲ

ジブンヲカンジョウニ入レズニ

ヨクミキキシワカリ

ソシテワスレズ

野原ノ松ノ林ノ蔭ノ

小サナ萓ブキノ小屋ニヰテ

東ニ病気ノコドモアレバ

行ッテ看病シテヤリ

西ニツカレタ母アレバ

行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ

南ニ死ニサウナ人アレバ

行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ

北ニケンクヮヤソショウガアレバ

ツマラナイカラヤメロトイヒ

ヒデリノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

ミンナニデクノボートヨバレ

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイフモノニ

ワタシハナリタイ

一般に賢治の作品は、ほとんど全てが「歴史的仮名遣い」を用いて書かれており、上記テクストも基本的にそうなっています。

ところがご存じのように、このテクスト中の最も重要なキーワードとも言うべき「デクノボー」は、正しい歴史的仮名遣いでは「デクノバウ」であり、「デクノボー」というのは、まさに明治33年に公布された新たな「字音仮名遣い」の規則に従って、なかでも評判の悪かった「棒引き仮名遣い」によって、表記されています。

いったいなぜ賢治はここで、こういう特異な表記法を用いたのでしょうか。

一つの考え方としては、当時の賢治は病床にあって無理をしてこれを手帳に書きつけていたので、うっかり無意識のうちに小学校時代に学んだ「棒引き仮名遣い」が出てしまって、それが気づかれないまま残されてしまった、という想定もありえます。「ヒデリ」と書くべきところが「ヒドリ」となってしまっているように、賢治も時にミスをします。

しかし、「ヒデリ」と「ヒドリ」くらいならともかく、「デクノボー」というのは、一度でも読み返したら気づくはずのかなり目立つ表現ですので、賢治が全く無意識にこう書いたというのは、あまり考えにくいことです。

となると、賢治は意識的に「デクノボー」と表記したのではないかと推測されるわけですが、ではなぜこう書いたのかという理由としては、「ー」を用いたこの文字列の印象が、いかにも不器用で木訥とした、「木偶の坊」という存在にふさわしく感じられるから、ということが考えられます。その字面からして、文字どおり「ボーッ」とした感じが漂っているではありませんか。

このため、賢治が「〔雨ニモマケズ〕」において造型し、この表記法と一体となって私たちが感じとる人間像は、もはや「デクノボー」という仮名遣いでしか表現できないものとして、現在も定着しています。山折哲雄著『デクノボーになりたい―私の宮沢賢治』(小学館)などのように、今も本のタイトルとして使われるほどです。

よく、「〔雨ニモマケズ〕」というのは、人に見せるために書かれたものではなく、秘かに自分のためだけに「祈り」として手帳に書きつけられたものだから「詩」ではないということが言われ、それは確かに一面ではそのとおりだと思います。しかし、実はそのテクストの中身は、声に出して読むとわかるように素晴らしく音律が整えられ、様々な対偶的表現も用いられているところなどからも明らかなように、賢治はあくまでもこれを文学的な「表現」として、手法を凝らして書いたのも確かなことで、やはりこれは「詩」と呼んで差し支えないものだと、一方で私は思います。手帳の個人的メモまでも「詩」にしてしまうというのは、これはもう「詩人の業」とでも言うべきものかもしれませんが。

その「詩的」な表現の工夫の一つとして、「木偶の坊」を「デクノボー」という特殊な表記法で記すということも行われていると考えるべきでしょうが、『春と修羅』などで様々な前衛的表現を試みた賢治としても、「仮名遣い法を変える」というのは、他には見られない珍しい手法だと言えます。

そして、このような表現が出てきた背景には、賢治が小学校時代に習った「棒引き仮名遣い」の記憶があったことは、確かだろうと私は思います。

ところで最後に、あともう一つ、この「〔雨ニモマケズ〕」の仮名表記法に対する解釈がありえます。それは、11行目の「ジブンヲカンジョウニ入レズニ」の「カンジョウ」という表記にも由来するのですが、この「カンジョウ(勘定)」は、正しい歴史的仮名遣いでは、「カンヂャウ」と書くべきものなのです。

これも、賢治のミスだったと考えれば、ただそれだけの話で終わりますが、もしもミスでなく、「デクノボー」のように「わかった上でそう表記した」と考えると、どうなるでしょうか。

これは、「勘定」の音読みを仮名でどう表記するかという問題ですから、「字音仮名遣い」に関わることです。そして、賢治が習った明治33年の新仮名遣い規則に従えば、これは「カンジョー」と書くのが正解です。

しかし、すでに述べたように、明治38年の「仮名遣諮問ニ対スル答申」によれば、「国語及字音ノ長音ニハ「あ、い、う」ヲ用ヰルヲ正則トシ、「ー」ヲ代用スルコトヲ許容ス」とありましたから、こちらに従えば、「カンジョウ」が正則となるのです。

![]() となると、「〔雨ニモマケズ〕」では、「(デクノ)ボー」「カンジョウ」という「字音」の仮名遣いが、明治の新仮名遣いに従っているということになりますが、それでは他の漢語の仮名表記においてはどうでしょうか。

となると、「〔雨ニモマケズ〕」では、「(デクノ)ボー」「カンジョウ」という「字音」の仮名遣いが、明治の新仮名遣いに従っているということになりますが、それでは他の漢語の仮名表記においてはどうでしょうか。

このテクスト中では、上の2つ以外に漢語の仮名表記として、「ジブン」「ケンクヮ」「ソショウ」「ク(ニモサレズ)」があります。このうち「ジブン」「ソショウ」「ク」は、歴史的仮名遣いでも新仮名遣いでも同じなので、どちらと解釈することもできます。「ケンクヮ」というのは、これは歴史的仮名遣いですが、右記のように、明治33年の「小学校令施行規則」では、「くわ」「ぐわ」に関しては、「従来慣用ノ例ニ依ルモ妨ナシ」という例外規定が設けられていて、これに従えば「喧嘩」を「ケンクヮ」と表記しても、構わないわけです。

つまり、こういうことになります。

「〔雨ニモマケズ〕」のテクスト中の「和語」は、いずれも歴史的仮名遣いで表記されている一方、「漢語の音読み」は、明治33年の「小学校令施行規則」に概ね則った新仮名遣いで表記されているのです。「国語」も「字音」も、賢治が小学校時代に習った規則に従ったもので、すなわち「〔雨ニモマケズ〕」の仮名遣いは、ほぼ賢治の小学校時代の表記法に従っていると言えるのです。

「だから、「〔雨ニモマケズ〕」は賢治が晩年に至って、なぜか思わず小学校の頃の仮名遣いに子供返りして書いたのだ」などと主張すると、かなりの珍説になってしまいますが、そのような見方も可能な状態になっているということは、ちょっと面白いと感じた次第です。

あるいは、「〔雨ニモマケズ〕」という文章は、「サウイフモノニ/ワタシハナリタイ」という、「自分の将来の願望」を述べたものなわけですから、もう先が長くない重病の男が書いたとするよりも、これからまだ前途が洋々たる小学生が書いたようなスタイルにしてみたのだという説ならば、もう少しましかもしれません。まあ、五十歩百歩でしょうが。

しかし、これまでの考察から、少なくとも次の二つのことは、言えるのでないでしょうか。

一つは、上にも触れたように、「デクノボー」という絶妙のイメージを伴った表記法は、賢治が小学校時代に「棒引き仮名遣い」を使っていたからこそ、生まれた表現だったのだろうということ。

それからもう一つは、「カンジョウ」は「カンヂャウ」の単なる誤記だったと考えるにしても、彼がそのようなミスをしてしまった原因としては、賢治の世代は小学校時代に漢字の音読みを表音的な新仮名遣いで習っていたので、その歴史的仮名遣い表記の習得は、中学生以降にあらためてやり直す必要があり、昔の記憶に引きずられた間違いを起こしやすい状況にあったのではないか、ということ。

実際、「詩ノート」の「〔えい木偶のぼう〕」という作品では、上記のように正しくは「木偶のばう」と書かなければいけないところを、賢治は「木偶のぼう」と書いて、ここでも間違えてしまっているのですから……。

コメント