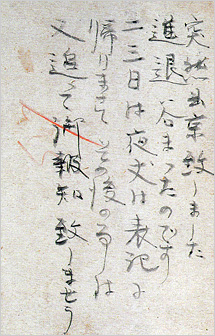

1921年(大正10年)1月24日、突然の家出をして東京に着いた賢治は、まず山梨にいる親友の保阪嘉内に、右のような葉書を出しました。(書簡182:画像は山梨県立文学館『宮沢賢治 若き日の手紙』より)

1921年(大正10年)1月24日、突然の家出をして東京に着いた賢治は、まず山梨にいる親友の保阪嘉内に、右のような葉書を出しました。(書簡182:画像は山梨県立文学館『宮沢賢治 若き日の手紙』より)

突然出京致しました

進退谷まったのです

二三日は夜丈け表記に

帰ります その後の事は

又追って御報知致しませう

まったく簡潔な文面ですが、その第1文と第3-4文は、事実を情報として伝えているだけであるのに対して、第2文は、この出京の「動機」あるいは「本人の心境」を表しています。

この文面だけでは仔細はわかりませんし、受け取った嘉内の方も、さぞ心配になったことでしょう。しかし、その切羽詰まった雰囲気は、まさに当時の賢治の心理状態を表現しているようです。

なかでも、「谷まった」と書いて「きわまった」と読ませるというのは、何とも言えず切実な感じです。このちょっと珍しい用字も含めて、この葉書は賢治の書簡の中でも、とりわけ印象深いものの一つです。

※

この「

「きわまる・きわめる」の同訓は、窮・谷・究・極。

窮は、ゆきづまり、また苦しむ事、「困窮」。

谷は、「きわまる」とは読むが、「きわめる」とは読まない、谷に落ちたように、あとへも先へも行けぬこと。

究は、行けるところまで行きつくすこと、物事の奥底までたずねきわめること、困窮の意には用いない、「研究」。

極は、頂上・至極の意、ゆきついてもはやその先のないこと、「極上」。

同じ「きわまる」でも、漢字が異なるとこのような意味の違いがあるということですが、私が調べたかぎりの用例では、「谷まる」の主語としては「進退」しか見つけられませんでした。つまり、「進退谷まる」という言葉は、一種のイディオムとして使われているようなのです。

※

さて、この「進退谷まる」という表現の用例を歴史的にさかのぼると、その淵源は、はるか紀元前の中国の『詩経』にあるようです。

『詩経』の「大雅」という項目に収められている「桑柔」という詩篇に、次のような箇所があります(「詩経のすべて」より)。

瞻彼中林、牲牲其鹿。

朋友已譖、不胥以穀。

人亦有言、進退維谷。(書き下し文)

彼の中林を瞻 れば、牲牲 たる其の鹿あり。

朋友已に譖 り、胥 以て穀 ぜず。

人亦言えること有り、進退維 れ谷 まれり、と。

これは、世の政治の乱れを嘆く詩で、鹿という動物は少しの食べ物があっても仲間と分かち合って食べるという協調性があるのに、今の朝廷では、群臣が互いに讒言をなして仲が悪い。そのために世の中は、進むことも退くこともできぬ窮地に陥っている、という意味だそうです。

※

『詩経』は、中国の古典である「四書五経」の一つとして、本家中国でも広く学ばれ、その文化を輸入した日本でも、基礎教養として尊重されました。

平安時代まで、政治や学問の正式な文書は漢文で記されていましたから、このような中国の古典において用いられている表現は、日本人が物を書く際のベースになったでしょう。

私が調べた範囲で、この「進退谷まる」という表現が日本で最初に使われているのは、平安時代初期の貞観11年(869年)に完成した4番目の正史、『続日本後紀』の巻十四です。「六国史」〔全文〕より、引用させていただきます。

乙酉。文章博士從五位上春澄宿禰善繩。大内記從五位下菅原朝臣是善等。被大納言正三位藤原朝臣良房宣稱。先帝遺誡曰。世間之事。毎有物恠。寄祟先靈。是甚無謂也者。今隨有物恠。令遠司卜筮。先靈之祟明于卦兆。臣等擬信。則忤遺誥之旨。不用則忍當代之咎。進退惟谷。未知何從。

先帝の遺誡に、「世間では物の怪が現われるたびに亡者の祟りだとするが、これは謂われのないことだ」とある。しかし今、物の怪の出現に際し占わせてみると、明らかに亡者の祟りと出ている。もし我々が占いを信じれば遺誡に背き、占いを用いなければ祟りを受けることになる。進退これ谷まって、どうしたらよいかわからない、という話です。

ここでは「進退惟谷」となっていて、『詩経』の「進退維谷」とは一字違っていますが、漢和辞典によれば「維」と「惟」は「これ」という意味では同義の字ということです。邨岡良弼(櫟斎)が大正時代に著した『続日本後紀纂詁』でも、この箇所に、「毛詩、人亦有言、進退維谷、注谷、窮也」という注釈が付けられていて、『詩経』からの引用であると判断されています。

※

『続日本後紀』の後、「進退谷まる」という語の用例には約100年のブランクがあり、次に出現するのは、平安時代も中期になります。

管見のかぎりで、「進退谷まる」という言葉の日本における2番目の用例は、橘直幹という公卿が天暦8年(954年)に書いた天皇への奏状でした。『本朝文粋』巻六に収録されているもので、下記は『本朝文粋註釈 上』より、その箇所の引用です。

年齢漸傾。満頭霜雪一半。進退惟谷。毎歩山川千里。

だんだん年をとって頭髪も半分白くなり、千里果てしなき官途を歩んできて、進退もきわまった、ということのようです。用字は、『続日本後紀』を踏襲して、「進退惟谷」となっています。

余談ですが、この奏状は橘直幹が民部大輔という役職への登用を望んで村上天皇に提出したものの、その中の一句が天皇の機嫌を損じたために任官はかなわなかったということです。しかし、天皇もこれを名文と感じ入って座右に置き、後に内裏が火災に遭った際には、「直幹が申文は取出たりや」と臣下に問うたという逸話があって、これは鎌倉時代に『直幹申文絵詞』という絵巻物の題材ともなっています。

このように当代きっての名文家に使用されたことが影響してか、上記の後「進退惟谷」の用例は、天延3年(975年)の「祭亀山神文」、永延2年(988年)の「尾張国解文」と、相次ぐようになります。

平安中期に右大臣まで務めた藤原実資は、とりわけ「進退惟谷」という表現がお気に入りだったのか、その日記『小右記』には、この言葉が6回も登場します。次の文は、長和4年(1015年)の用例です(「東京大学史料編纂所」の「古記録フルテクストデータベース」より)。

雖有所憚進退惟谷、歩行之程可近々、仍内々所思也、

ご覧のように、ここでも「コレ」を表す字は「惟」となっています。

「東京大学史料編纂所」の「古記録フルテクストデータベース」および「平安遺文フルテクストデータベース」の検索結果によれば、平安時代におけるこれ以後の用例は4つありますが、いずれにおいても「コレ」の字には「惟」が用いられていて、やはり『続日本後紀』および「橘直幹奏状」の影響下にあったのでしょう。

※

さて、「進退谷まる」という言葉の使用において、次に大きな画期をなす存在は、鎌倉時代に成立した『平家物語』です。実は、私がこの言葉に関心を持って調べてみるきっかけとなったのも、先週のNHK大河ドラマ「平清盛」の中の台詞に、この言葉が出てきたためだったのです。

時は安元3年(1177年)、平家追い落としを企てる「鹿ヶ谷の変」が発覚して、怒りに燃えた平清盛が、その黒幕の後白河法皇を幽閉するために兵を出そうとした際、嫡男の重盛が清盛を諫める場面です。下のテクストは、「平家物語 百二十句本(京都本)」から引用しています。

かなしいかな、

君 の御 ために奉公 の忠 をいたさんとすれば、迷盧 八万 の頂 よりもなほ高き親の恩、たちまちに忘れんとす。いたましきかな、不孝の罪をのがれんとすれば、君の御ためにすでに不忠の逆臣ともなりぬべし。進退ここにきはまれり。是非いかにもわきまへがたし。

重盛としては、自分が仕えていた後白河法皇に忠義を尽くせば父清盛を裏切ることになるし、父に従えば不忠の逆臣となってしまうというジレンマに陥り、「進退ここにきはまれり」というわけです。上の写本では、「きはまれり」と平仮名で表記されていますが、「高野本」では、「

私が思うに、平安時代まではこの「進退きはまる」などという表現を使うのは、漢文が読み書きできる貴族や学者に限られていたのが、『平家物語』という国民的な語りの文学の、とりわけ名場面で使用されたことによって、この言葉は一気に人口に膾炙することになったのではないでしょうか。そしてその余波が、はるか800年もの時を経て現代にまで及び、日常用語としても「進退きわまる」という表現が気軽に使われるという形で、私たちに残されているのだと思うのです。

『平家物語』のこの名場面は、江戸時代後期の頼山陽による『日本外史』においては、より簡潔で力強い表現となって受け継がれています。下記は、岩波文庫版からの引用。

忠ならんと欲すれば則ち孝ならず、孝ならんと欲すれば則ち忠ならず。重盛の進退ここに

窮 る。

先週のNHK大河ドラマ「平清盛」でも、窪田正孝の演ずる平重盛が、上の台詞をほぼそのままに切々と訴えていました。

ただ、頼山陽は「きわまる」に、「谷」ではなくて「窮」の字をあてています。

※

その後は、『平家物語』との関係に伴い、鎌倉以降の「進退谷まる」の用例は、二つの系統に分かれていきます。

一つは、やはり京都の公家の日記である『猪隈関白記』『民経記』や、室町時代の『建内記』などに見られる用法で、「進退惟谷」という表現がほぼ忠実に守られていきます(A)。

もう一つの流れは、『平家物語』を受け継ぐように勃興してきた、種々の口承文芸や戦記物で、そこでは「これ」「ここに」「きわまる」などの用字法も、いろいろに修飾されていきます(B)。

前者(A)に関しては、もともとの本流だったとは言え、京都の公家の政治的力が弱まっていくのに平行して、その社会的文化的な意味も、減弱していったと言わざるをえません。

後者(B)は、『平家物語』の後を受けて、武士の時代とともに次第に世に広まっていきました。その例としてまず挙げられるのは、鎌倉時代末期に成立したと言われる『曽我物語』です。この物語では、2ヵ所に「進退きわまる」という表現が出てきますが、下記はその一つです(「国民文庫版」より)。

既に二三段ぎり違へて、弓打ち上げて、引かんとする所に、思はぬ岩石に馬を乗り掛けて、四足一つに立て兼ねて、わななきてこそ立ちたりけり。下ろすべき様も無く、又上すべき所も無く、進退此処にきはまれり。上下万民、是を見て、只、「それそれを」とぞ申しける。

また、室町時代前半に書かれた戦記文学である『太平記』では、巻第四、第六、第九、第十七、第二十の5ヵ所で、「進退きわまる」という言葉が使われています。

その「巻第四」では、以下のとおり(「国民文庫版」より)。

進で前なる敵に蒐らんとすれば、敵は嶮岨に支へて、鏃を調へて待懸たり。引返て後なる敵を払はんとすれば、敵は大勢にて越兵疲れたり。進退此に谷て敗亡已に極れり。

戦記物において、「進退きわまる」場面は、まさに手に汗握るクライマックスとなるので、この言いまわしとの相性もいいのでしょう。

※

上記以外では、室町時代の辞書の一種である『節用集』や、桃山時代の『天草版伊曽保物語』、江戸初期の『日葡辞書』などにも、「進退ここにきはまる」という言葉が出てくるそうです(「「進退惟谷」をめぐっての夢想」より)。これも、上の分け方で言えば(B)に属する流れと言えます。

一方、「J-TEXTS(日本文学電子図書館)」に収録されている日本の古典は一とおり検索してみましたが、上記以外の文書、すなわち『古事記』『日本書紀』『続日本紀』『日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』『将門記』『保元物語』『平治物語』『義経記』『承久記』『純友追討記』『奥州後三年記』『陸奥話記』『徒然草』『栄花物語』『大鏡』『今鏡』『水鏡』『増鏡』『神皇正統記』には、この表現は見出されませんでした。

さて、ここまで延々と「進退きわまる」の用例を調べてみた理由は何かと言えば、宮澤賢治が切羽詰まって「進退谷まったのです」という言葉を葉書に書いた背景には、何か具体的にその出典があったのではないかと、ふと思ったからです。

すなわち、この時の賢治は、日蓮や田中智学の教えに忠実たらんとすれば父親に逆らうことになるし、父親の言うとおりにすれば教えに反することになるという状況にあったわけで、『平家物語』における平重盛とちょうど同じく、「忠ならんと欲すれば孝ならず、孝ならんと欲すれば忠ならず」だったのです。

私はNHKドラマでこの言葉を耳にした時、平重盛と当時の賢治が重なり合って感じられ、彼が家出直後の葉書に「進退谷まったのです」という言葉を書いた際には、まさに賢治自身も平重盛の「忠孝の葛藤」を思い出して、この語を使ったのではないか、と感じたのでした。

そう思っていろいろと文献を調べると、上記のようなたくさんの用例が出てきたのですが、そのうちに私は、これこそまさに賢治が依拠したところの出典だろうという文書に、出会うことができたのです。

※

それは、日蓮が55歳の建治2年(1276年)に、叡山に籠もる前の師であった清澄寺の道善房の供養のために書いた、『報恩抄』です。その中に、以下の一節があります(『昭和定本日蓮聖人遺文』より)。

日蓮此を知りながら人々を恐れて申さずば、「寧ろ身命を喪ふとも教を匿さざれ」の仏陀の諫暁を用いぬ者となりぬ。いかんがせん。いはんとすれば世間をそろし。止とすれば仏の諫暁のがれがたし。進退

此 に谷 り。

すなわち、叡山から離れて立宗宣言を行う前の日蓮としては、各宗派の言っていることはすべて謗法(=法華経に違背すること)と考えるが、周囲からの反感を恐れてこれを指摘しなければ、「教を匿さざれ」という釈尊の諫めを無視することになってしまうし、逆に思い切って自らの信念を表明すれば、世間の人々からの迫害が恐ろしいという、二律背反をかかえていたわけです。そしてその状況が、「進退此に

ここにおいて日蓮が、『平家物語』に出てくる表現を下敷きにしたのだと考えるためには、日蓮は『平家物語』を読んでいたということの証拠が必要となってきますが、実は読んでいたらしいのです。少なくとも、後世の人々が見るような完成された『平家物語』の形ではなくとも、後に大きな『平家物語』になる元となった、様々な群小作品を読んでいたことは確実のようです。

今成元昭氏は、日蓮の時代には『平家物語』はまだ完成しておらず、日蓮はその原型となる物語群(『平家』と総称)を読んでいたという説を提唱されましたが、その講演「日蓮聖人の『平家物語』受用を通して布教教化のあり方を考える」においては、日蓮遺文に引用された数々の逸話と『平家物語』の共通性、その遺品の中に「平家要所少々」という名で『平家』の抜き書きがあったこと等を挙げ、そしておそらく日蓮は文永4年~7年(1267年~1270年)頃に、これらの原型的物語を読んだのだろう、ということを論じておられます。

つまり、日蓮が建治2年(1276年)に、自らの信念を貫くか、争いを避けるか、という二者択一を迫られて、「進退此に谷り」と書いたその時は、まさに『平家物語』またはその原型に親しんだ後、さかんに他の遺文にもそれらに由来する逸話を引用していた頃だったのです。

すなわち、日蓮の『報恩抄』における用例も、上の分け方で言えば(B)の流れに属するわけです。

※

ということで、最後に宮澤賢治の話に戻ります。

日蓮が、『平家物語』の言葉を借りて『報恩抄』に表現していたこの宗教的ジレンマこそ、家出前の賢治が抱えていた悩みと、同型だったのです。皆と対立してでもあくまで信仰を貫くか、家族や周囲の期待に応えるために信念を曲げて妥協するか、それは当時の賢治にとっても、容易に解決しがたい難問でした。

その葛藤に苦しんでいたちょうどその時に、この『報恩抄』も含む日蓮遺文集(「御書」)が、店番をしていた賢治の背中に、偶然にもばったりと落ちてきたというのです。

賢治の心には、同じく「進退

保阪嘉内あての葉書に書かれた一言、「進退谷まったのです」の内には、これらの咄嗟の思いと積年の苦悩が、込められているのだろうと思うのです。

賢治旧蔵の『日蓮聖人御遺文集』(『写真集 宮澤賢治の世界』より)

コメント